音乐剧的双城记

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

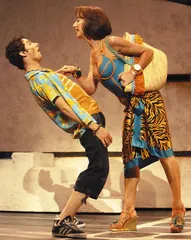

( 《Mamma Mia》剧照 )

( 《Mamma Mia》剧照 )

《Mamma Mia》在北京, 《狮子王》在上海

“你知道ABBA乐队么?”这是几个月来,中演公司市场部的茜吉尔见到陌生人必问的一个问题。作为2007年奥运倒计时纪念活动最重要的一环,这部即将于2007年8月上演、并准备作为国家大剧院开馆演出的流行音乐剧《Mamma Mia》的项目执行,茜吉尔发现,她和她的团队要做的第一件工作是向大家解释:《Mamma Mia》是什么,ABBA是谁。

《Mamma Mia》是21世纪商业上最成功的音乐剧。这部音乐剧巧妙地用上世纪70年代欧美流行乐队ABBA的金曲串成一个故事,由于其背后的欧美70年代文化,此剧自1999年于伦敦西区爱德华王子剧院首演以来,已经在全球20多个国家、130个大城市进行了巡演,票房超过16亿美元,是目前世界上演出场次最多的音乐剧,据说每晚都有1.8万名观众在欣赏这部音乐剧演出。在《Mamma Mia》上演之前,伦敦西区的传统音乐剧演出本来已呈现出衰落迹象,但是这出戏让音乐剧演出重新成为娱乐生活的主流。

“我想,让观众接触到最流行的音乐剧的时机已经到来了。”王琛说,他是中演公司的总经理助理、该项目负责人,曾直接参与过《猫》等多部引进音乐剧的操作。“音乐剧一直是中演公司的一个重要战略。”王琛说,“这个战略是分三步。”第一步是“拼盘”:2001年,中演公司举办了“安德鲁·劳伊德·韦伯音乐剧盛典”,演出了韦伯音乐剧本中最为大众熟悉的段落。从2003年起,以《猫》为代表的“四大经典”《猫》、《悲惨世界》、《剧院魅影》、《音乐之声》陆续在中国演出,王琛认为是一个“普及经典”过程。而第三步,就是“和时尚接轨”。“中国银行分行的人出差到纽约都去看《Mamma Mia》,很多音乐剧专家听说我们要把这部戏引进来,都非常高兴。”对于这部戏的引进,王琛觉得非常骄傲。

然而调查结果让王琛和他的团队不得不重新审视自己最初的兴奋。茜吉尔说,中演公司就这部戏的知名度在新浪、雅虎、猫扑做了调查,却发现,尽管大家可能都听过费翔翻唱的ABBA歌曲《恼人的秋风》,但90%的观众和80%的媒体都不知道ABBA,更不知道《Mamma Mia》。这意味着,所有工作还必须从如何“让人知道”开始。

“我想‘让人知道’ABBA并不会那么难。”上海大剧院艺术中心总裁方世忠轻描淡写地说,“欧美流行歌曲在上海的普及度一直就比在北京好,而且我们也有了做《狮子王》的经验。”

2006年度,上海大剧院引进的《狮子王》从7月18日到8月10日,在上海演足了101场,出票率达99%,取得了7200万元的票房成绩,很多北京的音乐剧爱好者甚至自己买飞机票观看这部音乐剧,《狮子王》居然成了上海的旅游项目。基于这样的成就,方世忠在接受采访时说话都特别有底气:“上海大剧院每年引进音乐剧,不仅为了引进作品,更为解决音乐剧市场培育过程中的问题,打造音乐剧产业,使上海成为音乐剧的‘集成者’。”

( 《Mamma Mia》的成功要归功于瑞典组合“ABBA”乐队和他们的歌曲 )

( 《Mamma Mia》的成功要归功于瑞典组合“ABBA”乐队和他们的歌曲 )

《狮子王》之后,上海大剧院在2007年也将上演《Mamma Mia》。对于北京这边担心的“普及度”问题,方世忠并不在意,他举了《狮子王》的宣传例子:《狮子王》用尽了所有能用到的宣传手段和宣传渠道,《狮子王》组织了专门的推广小组,做了40场推广宣传工作,对象从IBM、英特尔这样的外企到中外合资的大型企业;针对的是那些时尚、年轻,对欧美文化认知度比较好的有消费力的年轻人。同时,在上海大剧院还定期推出与音乐剧知识有关的讲座。“主流媒体和非主流媒体都使用到了。”方世忠说。开演前,地铁、工交,连高架桥上都是《狮子王》的广告轰炸。“《Mamma Mia》的宣传,我们马上也开始了。我可以说,这方面我们做得不会比《狮子王》差。”

2周和4周的差别

( 《悲惨世界》在上海,最后一场,500元一张的演出票在“黄牛”手中卖到2000元。 )

( 《悲惨世界》在上海,最后一场,500元一张的演出票在“黄牛”手中卖到2000元。 )

令中演公司的人有点沮丧的是,这几年,很多大型演出都不再考虑北京,《Mamma Mia》在北京的演出只有2周,而在上海的演出是4周。王琛承认:“这显然说明他们对上海的市场更有信心。”

说起来,上海音乐剧市场的起步,并不比北京早。16年前,音乐剧在上海大剧院艺术总监钱世锦的想象中还只是些“色情的大腿舞”,所以当他在1988年第一次到美国时,想看的只有歌剧和芭蕾舞。1994年,上海大剧院曾想把《剧院魅影》引进上海演出,由安德鲁·劳伊德·韦伯创立的英国真正好集团有限公司派出著名音乐剧制作人卡麦隆·麦金托什赴上海进行了一个星期的市场考察,考察结果是进不来。原因有三:第一,没有合适的剧场;第二,没有市场;第三,没有一批可以和他工作的人。1996年,上海大剧院开始酝酿引进音乐剧《悲惨世界》,与澳大利亚谈及引进事宜时,当时上海大剧院很“大气”地提出连演五六场,外方几乎被这种“大气”吓到,连忙普及知识:音乐剧不可能只演几场,至少要在20场以上。2001年9月和10月,真正好公司在中国推出它的第一次制作演出,那就是《安德鲁·劳伊德·韦伯作品音乐会》,这场音乐会当时选择先在北京人民大会堂上演。

( 2004年8月13日,《音乐之声》在北京展览馆剧场最后一次彩排 )

( 2004年8月13日,《音乐之声》在北京展览馆剧场最后一次彩排 )

“最初几年,从韦伯拼盘到《巴黎圣母院》,外方还是希望先在北京演出的。因为北京是政治文化中心,传媒又发达。但慢慢的,情况就发生了变化。”王琛说。

“变化大概是从2002年的《悲惨世界》开始。”方世忠回忆。2001年,就在“9·11”事件发生的下午,上海大剧院与麦金托什有限公司正式签署了《悲惨世界》的引进合同,定下该剧将于2002年7月12日在上海大剧院首演,连演21场。一个月后,上海人民都知道了这部音乐剧。然而,尽管宣传力度很大,票房却没有想象中那样理想,直到首演之日,依然有十余场演出票没有售出。但首演的第二天,各大报纸纷纷出现对《悲惨世界》的赞美之声,观众的口碑成为最有力的宣传。之后,票房雪球开始滚动,短短一个多星期,21场票房一售而空。最后一场,500元一张的演出票在“黄牛”手中卖到2000元。至今回忆起这一幕,钱世锦仍然很激动。在方世忠看来,上海音乐剧市场的潜力,就是从那一次开始被世界音乐剧制作公司发现的。那次演出之后,麦金托什公司将之称为“破冰之旅”。

在王琛看来,上海音乐剧市场的后来居上很大程度上和上海市相对强势的行政介入有关系。方世忠将音乐剧称为“上海的一张文化名片”,这多少体现了上海市政府对于这一产业的重视程度。方世忠和钱世锦最自豪的是,上海大剧院的市场是“每一个座位上都有一个屁股”,而这个屁股不是白坐上去的。“要是大家都来吃白食,我这剧场不就都喝西北风了吗?”钱世锦说,“我们歌剧院一开业就从来不送票的,什么演出处、市场处,在北京他们都要孝敬的,而我们从来不孝敬。一个项目批不批,这是你分内的事,你要是因为我没有给你送票,就不批,你就犯罪了。但北京是皇城根,不花钱拿到票是他的一种地位的象征,而我们上海人则认为买票看戏是天经地义的事,领导看戏也一定要有人买单。”钱世锦还说,看《悲惨世界》时,他自己就买了2.5万元的票来送给亲戚朋友。

然而在北京同行的眼里,上海同行的“硬气”并不具有效仿性,尤其对于北京的剧院而言,不赠票是不可能的。北京保利文化艺术有限公司总经理李南在两年前接受记者采访时就解释过这一点:“上海大剧院可以做到不赠票,是因为它的上级是上海文化广播集团,作为一个事业单位,只有上海市委和市政府是它的领导,别的地方对它构不成威胁和制约,而上海市政府还下命令,每个单位不准去要票,只能去买票。北京中央单位那么多,关系错综复杂,北京市政府同样下这种命令,有谁听它的?”李南当年甚至举过这样一个例子:“2002年做《大卫·科波菲尔》我们是4300万元的票房,而各单位却要走了700万元的票,一共8场,送票就占到一场半,后来我们做伦敦交响乐团,1400张票,要走了400张,而且每一张都是特别好的位置。”

而王琛则指出上海大剧院在整合资源上的便利:“上海大剧院属于上海文广,它利用上海文广的资源,可以用最少的钱达到最大的效果。仅宣传一项,平面媒体、电视媒体、移动电视、路牌,一个命令下来,全方位启动。在北京,要达到这样的效果,要打通多少关系?花多少钱?”

对于这一点,他们的上海同行方世忠显然承认得有一点勉强,他反复强调:“从前”也许是这样。但是从2005年2月6日文化体制改制之后,《狮子王》与各方的合作都已经全部是按照商业规律进行了。

双城的差异化生存

除去曾经的行政资源优势,上海对音乐剧市场的培育确实有自身的特色。方世忠介绍说,虽然起步不早,但准备却一早开始做了:“1997年,我们专门派人到日本东京国立剧院学习音乐剧制作,又专门派人到美国去学习如何装卸道具设备,音乐剧的分工是专业的,比如宣传,什么时候可以让记者进来,什么时候不能,哪一场戏能让记者拍哪一场不能,什么时候宣传到什么力度,它有一套完整的方案。比如舞台技术,每一个人,他要换20套衣服,比如子弹我们把它运过来,放在箱子里,谁负责保管这个子弹要签字,每天晚上把子弹打掉以后,要把空壳捡回来,放在箱子里,他还要签字证明这两个壳已经到了。”事实证明,在后来的演出中,这些细节的学习都起到了重要的作用。

两个城市的特殊气质决定了观众的接受程度不同,钱世锦认为是上海人“崇洋媚外”的市民特点给音乐剧带来了市场空间,而王琛则用“更经典,更保守”来描述北京的演出市场:“音乐剧总的来说还是通俗文化。北京其实也有很多外国人,比如很多驻华使馆、商务人员等,但是他们的‘地位’都比较高;所以公司、机构买团体票时,宁愿买芭蕾舞这样更‘高雅’、更显身份的演出。”而在演出场所上和文化资源上,两地也有有趣的对照。林兆华戏剧工作室一位来自台湾的制作人提醒记者注意:“你有没有发现,北京每天有多少台芭蕾舞、交响乐、话剧、戏曲甚至杂技在演?但是你要从一个剧场到另一个剧场,要花多少时间?”在他看来,北京是有非常丰富的文化资源,但在拥有巨大市场潜力的同时,也显得比较分散,所以“很难有一个演出能作为一段时期的主导”。而上海人的选择则简单得多,看小剧场话剧就到安福路,而在上海东方艺术中心和银河音乐厅竣工前,上海大剧院是上海人看大型演出的唯一选择。

蒂姆·麦克法伦是英国“真正好”剧院集团亚太有限公司总监,在上海演出《剧院魅影》时,他说到“我们之前曾在北京考察,但没有很正式地谈过,暂时也没有这个打算。因为北京没有很适合的演出场地”。其实严格说,上海大剧院也不是特别适合音乐剧演出的场地,只是一向精明的上海人聪明地利用了已有的空间。“演出音乐剧的时候,我们就会把剧院进行改造,比如说拆掉前排座椅,增加调整空间和声音的设备等。”方世忠说。

目前,在行业中人看来,上海和北京两地在音乐剧产业中的地位已经日趋明显。在上海采访时,另一部叫做《I Love You》的小型音乐剧在上海话剧艺术中心上演,与之前在上海上演的音乐剧不同的是,这部戏已经经过了“汉化”:全部是中国演员,用中文演出,制作方则是百老汇亚洲娱乐公司。这是星期二的晚上,B角演出,观众却依然有六成,与北京不同的是,他们显然是把看音乐剧“当回事儿”:大冷的天,仍然有不少女孩穿着裙子、戴着首饰,一脸端庄神情。看着这些观众,制作方代表、百老汇亚洲娱乐公司的中国事务负责人张璐璐显然心情不错。“北京和上海,怎么说呢?”她犹豫了一下,“北京有太多的专业人才,也是媒体中心。所以,我会选择在北京开发布会,但是做市场,还是在上海。”

关于 《Mamma Mia》

传统的音乐剧都是先有故事,再根据故事创作音乐。但是《Mamma Mia》却是先有音乐,再创作故事。编剧凯瑟琳·强森以此剧获得英国戏剧最高奖项托尼奖,但是其中故事起了多大的作用却令人怀疑,因为故事其实非常讨巧:希腊的小岛上,从小由妈妈多娜养大的女儿小皮不知道自己的亲生父亲是谁,在结婚之前,她把三名“爸爸候选人”邀请到家里,从而引发了很多有趣故事。用一句话概括,“找爸爸”形成故事的主要框架。《Mamma Mia》的成功很大程度要归功于曾风靡上个世纪70年代的瑞典组合“ABBA”乐队和他们的歌曲。在ABBA名声大噪的年代,付不起钱的澳大利亚曾经用小麦、捷克斯洛伐克曾经用皮鞋来向瑞典购买ABBA唱片的版权。30年后,他们于1974年创作的打榜歌曲《Waterloo》依然能高票当选2005年“欧洲歌唱大赛”最完美歌曲。麦当娜去年的大碟《舞池告白》中也重新编排了ABBA的老歌《Gimme Gimme Gimme》,为此她专门向ABBA乐队中依然在世的成员写信恳求获得采样权。

凯瑟琳·强森最费心思的地方在于把“ABBA”乐队的《Mamma Mia》、《Dancing Queen》、《Winner takes it all》等22首歌曲巧妙地用这样一个故事串联起来。7年来的演出中,每场都起到了“同一首歌”的效果:以观众自发全体起立合唱而结束。观众群体也扩大了,不但有音乐剧的主要观众群体——20多岁女性,中年人甚至老年人也成为主要观看人群——他们都曾是“ABBA”的“粉丝”。制作人聪明地利用了这种“怀旧效应”,在演出中推出了前所未有的“加唱”环节:演员唱完3首“怀旧金曲”后,观众可以用鼓掌的方式要求“点唱”这22首之外的歌曲。其中《Waterloo》是被“点唱”最多的歌曲。 剧院魅影双城记音乐剧狮子王abba北京演出戏剧爱情电影智利电影