钻石的不同定义

作者:于萍(困困)

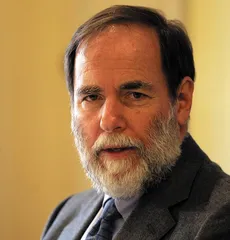

这段时间,很难说哪件事让尼基·奥本海默更为恼火。这个和蔼可亲、长着一撮灰胡子的钻石大亨,世界最大钻石集团De Beers的总裁,是个狂热的板球迷。作为一名板球票友,他说起南非板球队队长的名字就如同虔诚的教徒,不自觉地拉长音调:格莱米——史密斯。但最近一位澳大利亚解说员把他钟爱的板球手叫做“恐怖分子”。还有另一件坏事。莱奥纳多·迪卡普里奥主演的好莱坞大片《血钻》即将上映。

电影以1999年非洲国家塞拉利昂内战为背景,莱奥纳多演一个从事钻石换军火交易的走私商,在监狱里得知黑奴索罗门在钻石矿做苦力时发现了一枚极品粉红原矿石。而索罗门一心要将被强迫征兵的儿子救出,私藏了钻石,准备全家团聚。正好有个美国女记者跑到塞拉利昂报道钻石行业黑幕,于是莱奥纳多利用女记者,带着索罗门越狱,开始了一段穿越叛军领域的长途历险……电影导演兼制片人爱德华·瑞克说:“在我看来,电影讲的是价值观问题,对某人来说钻石就是无价之宝,对另一个人来说,钻石包含着行业的无数内幕和小道消息,而在第三个人看来,什么钻石都没他儿子珍贵。影片安排了一个财迷心窍的人和一个为儿子不惜身犯险境的人相遇,为他们心中的钻石奔波。”但钻石大亨尼奇·奥本海默看到的不仅仅是价值观问题,他被电影的线索——“战争钻石”,又叫“血钻”深深刺激:“电影《血钻》将会给钻石行业带来新危机。”

“战争钻石”指的是在战争时期通过走私带出非洲的非法钻石,军火贩子和非政府武装通过钻石交换军火,由此继续杀戮生涯。非洲主要钻石矿藏国家,如安哥拉、刚果民主共和国,都曾出现过“战争钻石”。而塞拉利昂是“战争钻石”的中心,上世纪90年代末期,为了抢夺钻石矿的开采权和走私的管道,狮子山爆发内战,既不是意识形态的斗争,也不是族群或地域的冲突,完全是敌对的国际珠宝商对钻石矿藏的竞夺。由于连年战乱,死伤无数,为了补充兵员,许多小孩也被迫送上战场。每年雨季过后,钻石在雨水冲刷下裸露出来,用很简单的器械就可以采拾,这时候,娃娃兵又成了最廉价的劳工。2000年,联合国通过1306号决议案,全面禁止塞拉利昂的钻石出口。彼时,塞拉利昂的内战已打了近10年,政府军和反抗军的武器,主要都是靠卖钻石去换取。但走私渠道并未堵塞,从塞拉利昂走私出口的钻石,绝大多数在邻国的利比里亚交易,光是利比里亚首府门罗维亚一个城市,每年就至少有2亿美元的钻石买卖。钻石、武器、毒品和洗钱交织成整个黑市的结构。钻石大户De Beers被认为是这一钻石交易系统的最大获利者。

2004年,尼基·奥本海默荣登《福布斯》全球富豪榜第103位,有个简短却感人的“侧写”:奥本海默家族三代皆勤勉、仁厚,时时与南非同命运共存亡,而尼基·奥本海默最大的特点是在险境中寻找转机。就在2000年,“战争钻石”故事已经如野火般蔓延至全球,滋养出恶毒的花,不公正行为被渲染成魔鬼的恶行。故事版本各不相同,有的说,钻石已经从头到脚沾染了鲜血,也有“战争钻石”份额极少的传闻。但故事大致框架均对De Beers不利。同一年,尼基·奥本海默连同国际特赦组织和“全球证人”(Global Witness,曾出版一份调查报告,指控De Beers从“战争钻石”中获取暴利)等人权团体担负起钻石交易的道德责任,敦促国际钻石商协会在比利举行,会中决议对出口的钻石采取国际认证制度,以确保每一颗钻石都可追溯到原产地。2002年,金伯利进程证书制度(Kimberley Process Certification System)在联合国的支持下建立。但“金伯利”制度并不能杜绝走私,监管雇佣童工,执行不利,被更多人权团体认为只是“道德的宣示”和“善良的愿望”。

De Beers的著名广告语是“钻石恒久远,一颗永流传”,“战争钻石”却可能从没听说过。国际钻石商协会强调,自从“金伯利”制度实行后,进入珠宝市场的“战争钻石”已经低于1%,而国际特赦组织认为,“战争钻石”的份额仍在4%左右,金额高达每年几十亿美元。抛开枯燥的数字争论,电影《血钻》展现的是更直观的黑暗事实。当然,我们能做的不仅是听听故事,看看电影,国际特赦组织为钻石消费者列出了购买钻石时要问的三个问题:一、询问是否有非“战争钻石”的证明;二、问清钻石原产地;三、了解钻石公司购买原钻的政策。如果对方支支吾吾,那就有可能是一颗你身边的“血钻”。■

好莱坞爱非洲

广场上人头攒动,每走一步都要撞到人,披着破衣烂衫的人群如同一些黑色的影子,有的头顶货物,或者抱着干瘪的婴儿,涌向苍蝇肆虐的小摊,接受HIV检测。灰头乌鸦有时在天上盘旋,有时又落在不知道是动物还是人的尸体上。去年的奥斯卡热门电影《不朽的园丁》展示了这样的肯尼亚首都。见识过《碟中谍3》的上海取景方式,并不能相信这是完整、真实的非洲,但好像突然着了迷,好莱坞在今年制造出更多的好莱坞—非洲电影。

( “007”电影《择日再死》涉及“战争钻石”走私的剧情 )

( “007”电影《择日再死》涉及“战争钻石”走私的剧情 )

不再是《非洲猎豹》、《走出非洲》这样的半风光片,也不像《卢旺达饭店》只展示种族冲突,最新的好莱坞—非洲电影融合了最时髦的商业因素:政治阴谋,经济黑幕。《揭竿而起》(Catch A Fire)是今年10月的新片,虽然以南非种族隔离的时代为背景,但主人公加入反政府组织的情节是恐怖主义与反恐怖主义的现实影射。9月份的电影《最后的苏格兰王》(The Last King of Scotland)讲的是一名苏格兰医生70年代参加医疗慰问团访问乌干达时,被当时乌干达独裁总统伊迪·阿明(Idi Amin)纳为私人医生,唤醒了总统的残暴野性……还有即将上映展现“战争钻石”交易的《血钻》,用非洲士兵的视角看“二战”的《光荣岁月》等。上述电影的导演都各有爱非洲的理由。《揭竿而起》导演菲利普·诺伊兹说,非洲大地是冲突的温床,讲故事的人需要的正是这种冲突。《血钻》导演则认为后“9·11”时代,美国人更想看世界。《最后的苏格兰王》导演的解释为:“非洲为电影带来了深邃、原始和神秘的元素。当你想起曼德拉、比科,脑海中出现的仿佛是神话中或者寓言中的人物。他们的故事被代代传诵或是被一些人付诸笔端,成为永存千古的一个神话。”

好莱坞与非洲的“混血儿”也激励了非洲本土电影,2005年上映的由南非制作的剧情片《救赎》,是出自非洲本土的第3部影片,也是近30年来第一部获得奥斯卡最佳外语片大奖的非洲电影。■

(

2005年,尼古拉斯·凯奇主演的《战争之王》有钻石换军火的情节 )

(

2005年,尼古拉斯·凯奇主演的《战争之王》有钻石换军火的情节 )