“哈勃”的沉浮

作者:三联生活周刊(文 / 吴戈)

16年前,“哈勃”太空望远镜升空不久,一些酒吧就出现了称为“哈勃”的鸡尾酒,它非常昂贵,而且喝下去后看任何东西都是模糊的。的确如此,“哈勃”耗资15亿美元,由于制造的误差,刚开始它只能看清40亿光年而不是140亿光年的天体。

2006年11月23日,天文学家选出了“哈勃”16年来拍摄的“十佳”图片。位居首位的照片上是宽边帽星系,它宽达5万光年,有8000亿颗恒星。太空专家亨利·拉姆布赖特说:“‘哈勃’的美妙照片吸引了每个人的眼睛,它传达的宇宙魔力简直难以言表。”

“哈勃”的命运与航天飞机休戚相关,它一完工就遇到1986年“挑战者号”失事,直到1990年4月24日才被“发现号”送入轨道。2003年“哥伦比亚号”坠毁后又是两年半的沉寂。恢复飞行后,航天飞机必须赶在2010年退役前完成本已虎头蛇尾的“国际空间站”。2004年1月,NASA局长肖恩·奥基夫放弃维修“哈勃”的决定震惊了天文学界。这意味着2010年左右,这台“全人类眼睛”也难逃当年无力维持的“和平号”空间站流星雨一般坠入太平洋的结局。直到2006年10月31日,现任局长迈克尔·格里芬才决定2008年上半年最后一次维修“哈勃”。

“哈勃”的价值

1997年维护过“哈勃”的宇航员格雷格·哈伯说:“它可能是伽利略发明天文望远镜以来,天文学和天体物理学研究最伟大的工具。”“哈勃”不光证实或推翻了一些理论,还发现了需要新理论来解释的事物。

今天,埃德温·哈勃对宇宙在膨胀的发现已演化成一门显学——大爆炸理论。然而,最初的炽烈和混沌过后,最早的恒星和星系是如何诞生的,还需要“哈勃”提供细致的证据。就在天炉座方向的一片天空,从地面望远镜观察空无一物,“哈勃”却找到了近1万个形状奇特的星系。它们可能是大爆炸后4亿~8亿年诞生的首批星系。

“哈勃”提供的数据得到了更准确的哈勃常数,准确描述了宇宙的膨胀速度,帮助科学家估算出:宇宙的年龄约为137亿年,而且宇宙中所含的物质无法产生足够引力来阻止膨胀。也就是说,宇宙可能永远膨胀下去。“哈勃”还首次找到了黑洞吞噬周围物质的证据,帮助证实了宇宙被早已存在的神秘“暗能量”主宰。暗能量可能占到宇宙质量的2/3,正是它产生与引力方向相反的反引力,导致宇宙从大约50亿至60亿年前开始越来越快地膨胀。

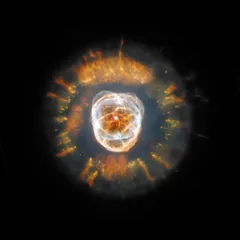

一颗恒星从诞生到毁灭可能需要几十亿年,但“哈勃”从不同年龄段的恒星中,帮助我们拼接出恒星一生的完整图景——孕育恒星的气体渺若轻纱,挥霍燃料的年轻恒星光芒灿烂,以超新星爆发的方式死亡后的恒星周围,气体尘埃环依然绚丽。在2005年发布的“哈勃”高清晰照片上,称为“创造之柱”的鹰状星云中,一个长达9.5光年的冷尘埃云团正在巨大的年轻恒星强烈的紫外光照耀下升腾,新的恒星很可能正在孕育,我们的太阳可能也诞生在这样的环境。

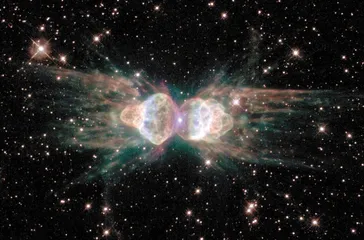

“哈勃”还发现了许多奇形怪状的星系,这是早年宇宙中星系曾频繁相撞的证据。它看到了星系相撞喷出的物质流,气体尘云压缩点燃新恒星火焰的情景。

对太阳系内部,“哈勃”记录了1994年“苏梅克-列维9号”彗星与木星相撞的壮观场面,那次撞击在木星上留下一个地球大小的“疤痕”。1997年春夏,“哈勃”帮助“火星探路者”和“火星全球勘探者”观察了火星变化无常的天气,2001年又观察到席卷火星全球、持续几个月的“完美风暴”。此外,木星和木星的极光、木卫一活跃的火山活动、天王星的季节变迁和甲烷晶体云层、海王星的云层变化和巨大风暴、冥王星的表面结构、曾被怀疑为第十大行星的柯伊伯带天体“齐娜”,无不都在“哈勃”的视线之内。直到2006年11月17日的《自然》杂志上,一个美国研究小组还宣布借助“哈勃”2005年5月拍摄的照片,意外发现了冥王星除卡戎外的另外两颗小卫星,大小仅相当于卡戎的1/10,亮度为其1/600,在地面上很难发现。

“哈勃”病历

奥基夫放弃“哈勃”的最大理由是安全。如果飞往“国际空间站”时出现意外,航天飞机的机组最多可以在空间站暂避70到80天。“哈勃”望远镜位于500余公里的更高轨道。如果维修“哈勃”时被困,航天飞机无法飞往空间站求助,自身只能坚持2到4周。两架航天飞机之间转移人员也将是从未尝试过的挑战。

出于安全顾虑,NASA一度考虑用机器人完成“哈勃”最后的维修,但研究表明:即使只完成延长寿命的最低任务,成功概率也只有58%,完成复杂任务的把握只有1/3。领导这项评估的正是现任局长格里芬。现在,经过3次恢复飞行,格里芬认为:“航天飞机的飞行已经回到正轨。虽然航天活动生来便具有风险,但保护像‘哈勃’望远镜这样已成世界性事务的举动仍然是正确的。”为防万一,届时NASA将在发射台上准备另一架航天飞机以备救援。更有压力的是发射周期,算上维修“哈勃”,航天飞机在2010年退役前必须完成至少14次任务。

“哈勃”的陀螺仪能支持到2008年,电池能用到2010年,但主照相机今年已两次“罢工”。这次维修耗资约9亿美元,7名宇航员将5次太空行走,为“哈勃”安装“宇宙起源摄谱仪”和“宽视场照相机3”,增加电池、陀螺仪和导航传感器。它的后端还将装上把手,使它更容易被抓住,为可能2020年后的脱轨销毁做准备。维修后的“哈勃”将至少再延长3年寿命,坚持到2013年。

“哈勃”是人类第一台能通过在轨维修不断升级的卫星。它最核心的部分是一组强大的镜片,因而每次升级就像保留胶片照相机的镜头,换上专业级的数码机背。借助数字技术的飞跃,这次维修后的“哈勃”很多性能都将提高10到100倍。新增的“宇宙起源摄谱仪”将首次跟踪到宇宙中95%的不发光物质,通过观察恒星和星系间飘荡的星际气体云如何吸收类星体的光,可以发现气体云的构成,研究宇宙隐藏的结构。

“哈勃”的主镜面有球面像差在入轨后两个月就被发现了。1993年12月,“奋进号”航天飞机为它换上了戏称为“史上最贵的隐形眼镜”的COSTAR光学组件。1999年11月13日,因为保持稳定的陀螺仪失灵,“哈勃”自动进入“休眠”。12月21日“发现号”航天飞机在墨西哥湾上空用机械臂将“哈勃”抓入货舱内。经过3次太空行走,宇航员为它更换了价值7000万美元的陀螺仪、电脑和遮阳罩等配件。

2002年3月3日,“哈勃”被“哥伦比亚号”航天飞机再次捕捉到货舱内。这次维修的主要内容是用“先进测绘照相机”更换了原有的“暗淡天体照相机”。这台1600万像素的大数码相机价值7600万美元,观测能力提高10倍。这次维修还更换了“哈勃”的太阳能电池板和电力控制装置,并恢复了红外波段的“视力”。

2013年,接替“哈勃”的“詹姆斯·韦伯”太空望远镜将被发射到距地球150万公里的稳定位置。这台总造价15亿美元的望远镜从1996年着手研制,直径约6米的主镜片能看到比“哈勃”所看到的天体暗400倍的天体,但它的任务将集中在红外波段,主要研究星体和星系的最初形成。与“哈勃”的另一个区别是,它的位置任何载人航天器都无法抵达,目前将无法维修和改造,因而必须是个完美无缺的作品。■

“哈勃”前传

“哈勃”长13.3米,相当于一辆公共汽车,重11110公斤,相当于两头成年大象,主镜面直径2.4米,超过NBA最高球员、2.3米的穆雷桑,太阳能电池板面积36平方米,相当于一块高速公路广告牌。16年来,“哈勃”共环绕地球近9.35万圈,累计近38.6公里,超过到土星一个来回的距离。它拍摄的约75万张照片,数据量相当于40万张CD,惠及全球约4000名科学家,发现了约2.4万个天体,发表了6300篇论文。

伽利略1609年开始使用的小望远镜被视为现代天文学诞生的标志。从某种意义上说,现代天文学史就是望远镜的历史。进入20世纪,多数天文学家相信:可观测的宇宙包括一个星系——银河系,一个绿洲——太阳系,还有气体和尘埃。1924年美国天文学家埃德温·哈勃将直径254厘米的胡克望远镜指向仙女座星云,才发现银河也只是沧海一粟,他还打开了揭示宇宙膨胀的潘多拉魔盒。

1923年,火箭技术奠基人之一,德国科学家霍尔曼·奥伯特在《行星空间的火箭》一书中提到将望远镜发射到地球轨道上。1957年,美国发射了两个“轨道天文台”,完成了一些紫外线观测。在天文学界广泛支持下,普林斯顿大学天体物理学家莱曼·斯皮策提出的“大型太空望远镜”于1969年获得美国国家科学院批准。航天飞机出现后,为太空望远镜提供了太空维修和运回的手段,NASA将其寿命定为15年。1975年,欧洲航天局提供15%的经费,换得该计划至少15%的使用时间。1977年,美国国会批准了这颗有史以来最复杂的卫星,计划1983年发射。几经挫折和争论后,这台太空望远镜被命名为“哈勃”。■