收集世界的人们

作者:三联生活周刊(文 / 崔峤)

1965年出生于保加利亚索非亚;1971年,他的家庭经南斯拉夫流亡至意大利,后在德国获得避难许可;到1984年在肯尼亚渡过了10年的岁月;1985~1989年就读于慕尼黑大学学习法学及民族学;1989年和1992年,他在慕尼黑建了两家专门翻译介绍非洲文学的出版社,并开始文学创作,早期作品主要是一些关于印度、东非和他的原籍保加利亚的游记报告;1999年迁往印度孟买;2003年起生活在南非至今。伊利亚在家说保加利亚语,和朋友们用英语、德语以及“结结巴巴的斯瓦希里语”交谈。

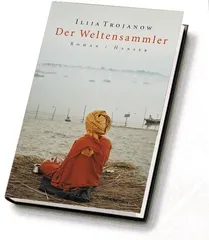

耗时7年的2006年新作《收集世界的人》探讨了文化理解和在一种动态文化认同中生活的可能性。此书不仅连续数月列《明镜》周刊畅销书榜前五名,而且还获得了众多赞扬的评论:“对让人时而幸福时而震惊的文化撞击的精彩描写,充满机智、敏感、诱惑和魅力。”2006年10月,更荣获德国文学界最权威的文学奖之一的德国莱比锡图书奖,明年将由中国的译林出版社引进出版。

《收集世界的人》这个书名一语双关,再次体现了他对断片式人物传记的青睐:小说讲述的是西方人一边探索世界,一边又禁不住想去刻烙世界的故事。收集指的是一种对万物进行分门别类、盖棺定论,然后将其束之高阁的欲望。而同时,收集也意味着一种强烈的好奇,这一好奇在西欧人身上表现得尤为明显。在这种好奇的驱使下,人们不但想去发现和征服世界,同时还希望去探究所有陌生的事物。

英国发现者和伪装家理查德·弗朗西斯·伯顿(Richard Francis Burton,1821~1890)并不是一个独行者,西欧历史上曾涌现过不计其数的此类极端人物。在他身上,特罗亚诺夫开辟了一个气势非凡而激荡人心的小说空间。故事从英国军队和东印度公司贸易活动的盘踞地印度开始,懵懵懂懂的伯顿在孟买开始了军役生活,并很快接受了印度的语言和文化。这个印度兼维多利亚式的世界犹如一场味觉、色觉和声觉的盛宴,在这种氛围中,特罗亚诺夫笔下的伯顿很快克服了初来乍到的困难,由野心家转变成为一个发现者:“与其坐等人们来剥离他的异者性,他更愿意自己抛弃它。”作者紧紧跟随着他的主人公,让伯顿在各种迥异的视角中一再以新的面貌浮现。他认可伯顿,却又时时对其旁敲侧击。伯顿固执、无畏、暴躁、自恃不凡,但同时他也是一个勤奋、通达、忠诚和充满弹性的人,这令他在军官同行中显得卓尔不群。他倚仗着自己的语言禀赋伪装成当地人,与老百姓打成一片。但同时,他也意图借这种变形才能建起一个线人网络,由此窥探这个国家的政治意向。他深深沉溺于这个国家的气质中,给自己行了割礼,甚至转信了伊斯兰教。

在讲述主人公的特殊历程时,渊博的特罗亚诺夫穿插了众多印度神话故事,同时也不乏对各种宗教性政治立场的介绍,旁征博引的同时却丝毫不落书卷气的古板。

由于在异地文化中陷得太深,伯顿终于失去了军队的信任,无奈地回到了英国。接下来的一部分讲述的是自称舍柯·阿杜拉的伯顿跟随一个荒漠商队从开罗一同前往穆斯林教的圣地——麦加和麦地那——朝圣的故事。改姓埋名的伯顿以行医为生,时时冒着被当局发现的风险。

在多视角小说的第三阶段,伯顿从桑吉巴出发,前往维多利亚湖和坦嘎尼喀湖寻找尼罗河的源头。这个120人的远征队在几个月中遭遇了重重困难:驮畜纷纷死亡,饮用水渐渐减少,搬运工逃跑,泥石流和可怕的昆虫。伯顿的向导斯蒂回首往事,风趣地讲述了他对各种事件的看法,其中提到了雨林、难以言状的辛苦、奴隶贩子、各种暴行以及一场突如其来的爱情。令人欣慰的是,特罗亚诺夫在这里摒弃了所有琐碎冗长的心理分析,故事在这里重获了强劲的速度和张力,直至伯顿和他的同行者最终抵达期望的目的地。关于伯顿的最终状态,小说报以缄默。

特罗亚诺夫的旨趣并非在于全面重建一个人的一生,他所感兴趣的是一位“受到无人知晓的魔鬼的诱惑”、自觉走向边缘地带的个人主义者的肖像。对这个神秘人物进行多年研究后,特罗亚诺夫在小说中将他塑造成一个复调式的角色,在这个人物身上,启蒙和怀旧并行,热情和忧郁不悖。像所有伟大的发现家一样,这个角色有一种奋不顾身的雄心,以极端的好奇心吸纳着一切陌生事物。这便是特罗亚诺夫笔下的那个19世纪的怪杰,活跃在印度、阿拉伯和东非的英国军官、朝圣者和远征队长,一个精通无数语言、在伪装和冒险中生活的枭雄人物:“这个伯顿太有头脑,根本不适合军旅生涯。他属于那种要么即刻被提拔为将领,要么直接被开除的士兵。”

小说主人公理查德·弗朗西斯·伯顿写过无数游记,参加了尼罗河源头的发现之旅,是第一个深入麦加圣地的欧洲人,同时他还翻译过《一千零一夜》、《爱经》等作品,特罗亚诺夫觉得自己和他在一点上十分相似:“我和他都相信,人们其实能够更深地吸纳异地文化和宗教。”在经历一次前往麦加和麦地那的朝圣之旅后,特罗亚诺夫从基督教改为皈依伊斯兰教,他的纪录也成为另一本2004年出版的游记《往伊斯兰的圣源去》:“其实只有完全摒弃旧念,并全身心去接受一种新的意识形态时,人们才能转教。而如果一个人并不拘囿于意识形态,而是从内容和心灵层面出发,渴望能分享瑰宝,并受到伊斯兰泛神论神秘主义的强烈吸引,这就并非是转教的问题。我们不应泛化人们对宗教的需求问题。宗教犹如一个百货商店,人们可以相信精神却不相信来世,或相信虔诚却不相信精神。或许我们在20世纪中已渐渐认识到,信仰和不信仰之间的楚河汉界纯粹是一种人工产物,无神论者也是有信仰的——价值、理想和美善。因此我想,在21世纪人们应在某些方面试着去克服启蒙的一些两分法——比如身体和灵魂、物质和精神之间的两分法。”

最近3年特罗亚诺夫一直住在开普敦,为了写《收集世界的人》这部小说,特罗亚诺夫曾前往古杰拉特、坦桑尼亚、大马士革、特里斯特以及阿拉伯半岛进行考察。除此之外他还拜访了多家档案机构和图书馆,收集了近500本书,对测绘学、印度神庙侍妓、鸦片、疟疾、坦桑尼亚巫术、朝圣之旅以及印度的非洲黑奴问题进行了详尽的研究:“人们为一篇作品配备的知识量要远远超过文本透露的那部分,这是一条真真切切的文学定律。在现实生活中,交流和融汇也是文化中的主调。在文化发展中,融和比对立更为重要。混合性才是文化发展的最早起源。经典无非是一种被人遗忘的混合性。人们认定全球化是一种新现象,这是不正确的。譬如说在印度洋地带,人们以前的交流可能远远甚于今天。不同之处是,今天的‘正常人’在灵活性上更为受限。一个生活在桑给巴尔的人要费尽千辛万苦才能拿到一张签证。因此全球化这一现象就是强势结构在世界范围内摧枯拉朽式的播散,弱势群体在其中的遭遇自不待言。我个人认为,全球化是一种激化过程。在强大的力量面前,弱小的地方性结构无一不分崩离析。富裕的沙特阿拉伯为伊斯兰世界各个角落的年轻神学家提供奖学资助,而这些人在外面被洗脑后纷纷回国,然后疾风骤雨地着手拔除自己纷繁多样的文化传统。”■ 读书文学世界收集文化