工行上演全球最大IPO的台前幕后

作者:三联生活周刊(文 / 谢衡)

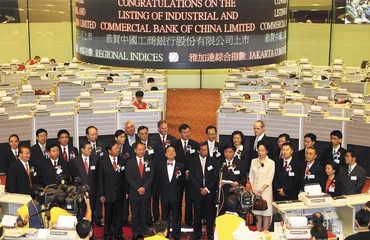

( 10月27日,中国工商银行A+H股在沪港两地同步上市。图为香港联交所挂牌仪式 )

( 10月27日,中国工商银行A+H股在沪港两地同步上市。图为香港联交所挂牌仪式 )

反向制造稀缺性

此次工行在上海和香港的两地IPO中分别发行了130亿股A股和353.9亿股H股,所发行的股份占到该行总股本约14.8%。如果在行使超额配售选择权后,则工行的IPO发行总数将达到149.5亿股A股和407.0亿股H股,占总股本的16.7%。

如此大的发行规模,加之市场上已经有交行、建行、中行和招商银行的股票,理论上说,工行股票的稀缺性已大大降低,工行及其承销团如何在市场上制造需求的张力,就成为一个挑战。“投资者可能会不担心买不着,市场上很难出现供不应求的情况。”美林中国区主席刘二飞对本刊记者说。工行此次H股发行的主承销商为美林公司、德意志银行、瑞士信贷集团、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司。

“所以,稀缺性要反着说。”刘二飞告诉记者,他们向投资者强调的是“再不买,就买不着了”。交行、建行、中行和招商银行已经上市,而四大国有商业银行中剩下的最后一家中国农业银行至今尚未开始股份制改造,上市更是没有时间表,所以如果这一次错过了投资工行,那么在未来一段时间,在国际资本市场上将不再能买到大型中资银行的股票。而已经购买过中资银行股票的投资者,一年来中资银行股票过人的涨幅,也证明了中资银行股的投资价值。自建行去年10月份在香港上市以来,股价已累计上涨46%;中行自今年6月份上市以来也已累计上涨14%。表现尤为突出的要属招商银行,该股在9月22日上市首日即告上扬25%,至今已累计上涨32%。

除了对投资者反向说明工行股票的稀缺性之外,工行在此次全球公开招股之前,就已经选定有12名基石投资者(Cornerstone Investors H股国际配售部分的企业配售投资者)与工行订立配售协议,共认购308亿港元的H股,并有一年禁售期。其中,中国人寿认购20亿港元,长江实业及和记黄埔分别认购8亿港元,郑裕彤私人公司周大福认购16亿港元,中信泰富和荣智健各认购8亿港元,李兆基认购16亿港元,新加坡政府投资公司(GIC)认购28亿港元,科威特投资局认购56亿港元,卡塔尔投资局认购了2.06亿美元。

( 香港联交所主席夏佳理(左)接受工行董事长姜建清(右)赠送的纪念品 )

( 香港联交所主席夏佳理(左)接受工行董事长姜建清(右)赠送的纪念品 )

而在23家境内战略投资者中,太平洋人寿、中国人寿和中国人寿集团各认购价值20亿元的股份,并列本次A股发行最大的战略投资者。华融资产管理公司、平安人寿、华能集团、中广核、中粮和首都机场等其他20家企业共认购120亿元,这些企业主要由保险公司和中央企业组成。

所以,全球公开招股一开始,不少上了年纪的香港散户认购者就在银行外排起长队,等待领取工商银行招股说明书,抢先获取认购表格。工行共准备了超过120万份表格。“如今市场似乎在抢购所有的中国银行类股票。”一位香港专业人士说。他投入了1.28万美元自有资金,外加11.54万美元的借款用于申购。

( 为获取认购表格,香港散户认购者在银行外排起长队 )

( 为获取认购表格,香港散户认购者在银行外排起长队 )

“我们在做预路演的时候,就跟国际机构投资者说,如果你们想买工行股票就早下单,我们分股的时候,除了考虑你们机构的资金实力,有没有价格敏感,是做长线投资还是短期炒作以外,也会看你下单时间的早晚,下单早我们就可能多分一些股票给你。”刘二飞说,“结果正式开始路演半个小时后,需求就满了。很多投资者写信给承销团,表示一定认股。”在工行开始国际路演当日即获得3倍超额认购。这在如此大规模的股票发行中,实属少见。

此次工行全球招股,还是第一家去中东做路演的中资企业。刘二飞形容这些中东投资者“简直是坐着飞毯来向工行投资”。实际上,来自中东富油国的投资者一直希望将其部分资金投向中国。科威特自去年以来一直在进行谈判,希望能够入股工行。最后,科威特投资局和卡塔尔投资局共认购了9.25亿美元工行股票。

( 2004年,牡丹运通卡发行。图为运通董事长兼CEO陈纳德和时任工行行长姜建清在发布会上 )

( 2004年,牡丹运通卡发行。图为运通董事长兼CEO陈纳德和时任工行行长姜建清在发布会上 )

当前全球资本市场的大环境仍是货币政策宽松,流动性过剩,大量资金在寻找好的投资方向。全球投资者都了解投资银行股就是投资于该国的宏观经济,而几乎没有人怀疑中国的GDP在未来若干年都将保持快速增长。当国际投资者日渐对中国银行业投资价值觉醒,进而需求得以增加的同时,中国银行业供给面的优质题材已所剩无几。想要搭上这趟末班车的渴望牵引着市场热情不断高涨。

所以,当有一位基金经理问工行行长杨凯生“投资工行最大风险是什么”的时候,杨凯生毫不犹豫地告诉他:“就是你们丧失了这次投资机会。”

即使市场需求旺盛,工行的国际路演团队也丝毫没有懈怠。他们兵分两路走遍了亚洲、欧洲和美洲的主要金融城市,做了上百次推介会。“我们曾经有两天没有见到过床,白天开推介会,晚上就坐飞机赶往下一个城市。5分钟吃一顿饭是常有的事。”一位参与了工行此次路演的相关人士告诉记者。

“天时、地利、人和”使工行圆满地完成了此次“世纪招股”,并创下了香港和内地资本市场的多项纪录。工行董事长姜建清显然对这次上市结果非常满意。此次工行所有“一对一”会面的投资者均下了订单,下单率达100%。工行招股吸引了全球逾5000亿美元资金参与申购,H股发行的国际配售部分获得了40倍的超额认购;香港公开发行部分最终获得近77倍的认购,吸引资金规模近4250亿港币,为香港公开发行部分冻结资金最高的项目。此外香港公开发行认购人数高达97.7万人,为香港历史上申购人数最多的发行项目。

在H股获得国际投资者热烈认购的同时,工行的A股也获得了国内投资者的高度认可。A股网下认购最终共获得13.97倍认购,吸引资金规模达1307亿元人民币,为历史上A股网下认购冻结资金最高的项目;A股网上发行中签率约为2.03%,吸引资金规模高达6503亿元人民币,为A股历史上资金申购项目中冻结资金最高的项目。

投资者的踊跃认购使工商银行得以将其IPO价格定在了指导区间的高端。H股每股3.07港元,发行市净率2.23倍,其对应的A股每股3.12元人民币,这个价格创下了中国国有商业银行最高的发行估值倍数。

从去年10月27日,建行IPO价格与全球同行公司相比,不再按折价发售,到今年10月27日,工行IPO定价的市净率与全球最大金融集团花旗银行2.0倍的市净率相比,还有20%以上的溢价,说明国际投资者想在中资上市公司中买到行业便宜货的日子已经结束了——中国内地银行的估值已超过香港的同行,平均股价约为账面价值的2.5倍。

战略投资者背书

工行IPO的价格一出来,国内外的舆论都热衷于计算一下谁赚了大钱。

今年年初,美国高盛、德国安联和美国运通合计出资38亿美元收购了工行8.89%的股权,成为工行的战略投资者,这是中国金融领域迄今最大的一笔外国投资。其中,高盛出资25.8亿美元收购了工商银行5.75%的股份,这也是高盛目前为止最大的一笔单项投资。而在工行的IPO价格区间公布之后,立即有海外媒体算出高盛在工行的投资起码会增值一倍。

“在计算外资战略投资者股权增值了多少的同时,也应该算算国有控股股东赚了多少。还应该想想如果没有战略投资者先期进入,我们的股票现在还能不能卖到这个价格。”杨凯生对本刊记者说。

相信就在两年以前,时任工行行长的姜建清一定没有想到,工行IPO的股票估值会超过花旗集团。本刊记者了解到,实际上早在2004年初,尚未启动股份制改造的工行,就已经开始与全球大型金融机构接洽,发出作为战略投资者入股工行的邀请。当时姜建清利用了一切与这些国际金融机构高管层见面的机会,与他们商讨有关事宜,与有的金融机构高管人员甚至是多次见面讨论。但在当时的情况下,几乎没有国际金融机构给出回应。

“到2004年下半年,工行对高盛提出了引入我们作为战略投资者的意向。高盛在2004年底就全面启动了入股工行的项目,在2005年1月份的春节之前,高盛就向工行提交了一份详尽的投资计划书。”高盛(亚洲)董事总经理胡祖六对本刊记者说。

国务院是在2005年4月21日正式批准工行启动股份制改革,2005年的10月28日工行股份公司正式挂牌,2006年1月27日工行正式签署引入战略投资者协议。这个过程已被外界评论为“神速”。但胡祖六第一次对外界披露,实际上,高盛对工行的主要投资条款,是在工行还没有公布经国际会计师审核的股份公司财务报表的情况下就已经确定。高盛在2005年8月就和工行签署了作为战略股东的备忘录,而在当时,工行甚至还不是一家股份公司。

“高盛之所以敢这么做,就是因为我们对中国的宏观经济发展状况,对中国的金融业改革都非常了解。而且高盛是中国金融改革最早的参与者,1994年我们投资于中国平安保险(集团)股份有限公司,这是新中国有史以来第一次外资机构投资中国金融企业股份。”胡祖六说,“在已经上市的中资银行中,我们是中银香港、交行、中行重组上市的财务顾问,在建行引入新加坡淡马锡公司作为战略投资者时,我们是淡马锡的财务顾问。高盛对中资金融机构的历史、现状和未来都有深入了解和准确把握,而且高盛也非常了解中国政府对金融改革的意志和决心。”

高盛与工行结成的战略合作伙伴关系期限至少为5年,在此期间高盛将在风险管理与内部控制、坏账处置与开展投资银行业务方面向工商银行提供协助。高盛还将参与工商银行的产品创新工作。

在此次工行全球路演时,就有国际投资者问道,为什么工行选择高盛投资团作为自己的战略投资者,现任工行董事长姜建清的回答是,工行目前正处在一个重要的战略转型期。业务结构、盈利结构的多元化,是工行战略转型的重要内容。而高盛投资团的特点恰好可以与工行形成互补型的战略组合。引入高盛投资团后所形成的“商业银行+投资银行+保险集团+银行卡”的组合模式,有利于工行调整业务结构,发展非信贷业务,壮大收费业务,符合工行的长期发展战略。

这样的回答是令国际投资者满意的。“一家美国的投资银行与中国一家主要银行结成战略伙伴,这是一种伟大的合作关系。”瑞士银行(UBS AG)驻纽约的分析师格伦·休尔(Glenn Schorr)说。他认为两家银行都能从这一合作中大赚一笔。

工行与战略投资者的合作也是卓有成效的,除了与高盛的“7+1”合作计划在切实推进外,与美国运通的合作也在不断推出成果。就在工行上市一周之后,就和美国运通联合推出了“牡丹运通商务卡”。

“牡丹运通商务卡全面融合了两大顶尖金融服务品牌的优势。”杨凯生说,“中国工商银行和美国运通之间的合作推动了中国银行卡产业的发展,通过在企业领域的业务拓展为市场提供了更多选择。”美国运通公司环球网络业务集团行政总裁兼首席财务官柯瑞腾(Gary Crittenden)认为,牡丹运通商务卡的推出体现了中国工商银行和美国运通合作的长期承诺。“2004年我们双方成功推出了牡丹运通卡,之后又在今年发行了牡丹中油运通卡,目前我们通过在企业领域为公司客户推出这一高端产品,将双方的合作关系提升到一个新的高度。”他说。

毕马威中国区企业财务部主管高铭达(Gavin Geminder)表示,中国银行业引入海外投资者的原因有很多,此举很大程度上是为了帮助中国的银行完善内部控制、加强公司治理,这实际上是在给它们的IPO背书。

有业内人士认为,在工行的这些股东之中,最出色的赢家是持有176.7亿股的全国社会保障基金理事会,“赢在拥有工行的H股流通股”。实际上,显而易见最大的赢家是工行两家最大的国有控股股东——中央汇金公司和财政部。一位汇金公司的人士也表示:“我们是1元1股进入,现在的收益能够从重要的角度说明汇金的成绩。”汇金和财政部分别持有工行限售流通A股1187.8797亿股,按照A股发行价3.12元计算,这些股份账面价值已经高达3706.1849亿元。

摸着石头跑过河

实际上,在工行正式启程全球招股之旅的时候,种种迹象都表明,完成全球最大IPO已经没有任何悬念。“最困难是在准备时期。”刘二飞说。

工行此次IPO,是有史以来中国企业中的首次A股与H股同时上市发行。但实际上,这并不是一开始就确定的方案。工行的初步上市方案为先H股、后A股。因为当时国内证券市场股权分置改革正在进行当中,有关部门对工行上市是否会对股权分置改革产生负面影响心存疑虑,同时A股市场的资金承受力也是不得不考虑的一个问题。而H股的上市计划是早在今年年初就已经确定,其时间表是精确到每一天的。

中行A股的成功上市,加之国内股市节节走高,给了监管层信心,最终明确工行A+H同步上市。“A+H同日上市,是中国资本市场上的重大创新。但这一创新在实践中确实产生了无数细节问题。魔鬼隐藏在细节之中,任何一个环节的细小失误都可能使工行的IPO项目蒙受巨大损失。”刘二飞说,“谁都知道工行在中国银行业的地位,谁都清楚工行上市对于中国金融改革的意义。万一出了什么差错,谁都担不起这个责任。在确保100%成功的前提下,多小的事都是大事。这样多出来的工作量就是成倍的。”

香港与内地股市是两个完全相互独立的监管体系,在许多具体问题上有着完全不同的监管规定。比如,在A股上市的公司必须根据行业估值和收益预期,公布价格区间,为发行后的股价走势提供指引,而按照港交所的规定,IPO前不允许披露招股书未涉及的资料,同时也不能预计对公司盈利的影响。在股票配售发行公告之后交易通常开始的时间上,两地也存在差异。在上海证交所上市的企业,通常等待5天的时间,而在香港上市的企业,则在股票配售公告发布后的次日就开始交易。

“中国的改革经常说‘摸着石头过河’,而为了确保工行A+H同步上市的成功,我们不仅要准确地摸到石头,还要保证这块石头能踩稳了,然后跑步过河,准时到达河对岸。绝不能湿了鞋,更不能掉进水里。”刘二飞这样形容工行上市准备过程之艰难,他说最直接的后果就是,工行上市团队中的每个人都严重睡眠不足。

“作为探路者,我们没有现成经验可循。但国家的支持,有关方面的协助,加上自身的努力,使我们成功解决了境内外信息披露一致、境内外发行时间表衔接、两地监管的协调和沟通、境内外信息对等披露等诸多难题,应该说,这些探索本身就是一笔难得的财富,标志着中国金融市场的改革又向前迈出一大步,剩下的事情主要是如何来巩固及发展这些成果。”工行有关人士表示。

工行A+H第一次在A股招股书中披露了H股同步发行的相关信息,并将A股和H股发行过程中的相关公告分别通过香港联合交易所和上海证券交易所进行对等交叉披露,创造性地解决了境内外信息披露一致和同步协调的问题。

无形之手的威力

当工行的管理层带领中国银行业的“巨无霸”终于一路飞奔成功登陆国际资本市场之后,他们很清楚,眼前不是可以悠然欣赏的美景,而是已经狼烟四起的战场。12月21日,中国银行业完全对外开放的大限,已经近在咫尺。

胡祖六就认为,即使工行实现全球最大IPO,也还不到欢呼庆贺的时候,他对未来工行的发展持审慎乐观的态度。“未来3到5年,才能看出工行是不是真的成为一家国际一流的银行。”他说,“现在国际投资者似乎只要是中资银行的股票就买,而在未来几年,投资者会逐步细分,只有那些经营业绩良好,有长远发展前景的中资银行才能继续得到投资者的青睐,反之则会被投资者摒弃。”

“工行全球招股让我深切体会到了现代金融运作的魅力无穷,全球资本市场可以在那么短的时间内迅速聚集起如此巨额的资金。我们真是领教了市场这只看不见的手有多么大的能量。同时,我们也清楚地意识到,一旦工行出了什么问题,那这些资金撤离的速度也会像聚集的速度一样快。”杨凯生在结束了全球路演之后,这样感叹。

英国《金融时报》的评论认为,国际投资者在打赌,盼望近乎疯狂的需求将推动这些银行的股价不断上涨。但只要出现危机苗头,这些国有银行的很多新股东就可能逃之夭夭。

惠誉国际评级(Fitch ratings)在近期一份评价工商银行的报告中指出,工行仅去年就获得政府注资150亿美元,并消除了账面上850亿美元的坏账,其资产负债状况近来出现的改善能否长久持续下去还有待观察。

2005年4月21日,中央汇金公司宣布通过运用外汇储备,对工行进行150亿美元注资补充工行资本金。随后,在央行的主持下,工行对2460亿元损失类资产的剥离,又将总额4590亿元可疑类贷款转让给了华融、信达、东方、长城4家资产管理公司。在工行财务重组过程中,全部费用总计达到8290亿元。

穆迪评级公司副总裁颜湄之表示,现在最大的担忧是,国有银行重组改革或IPO以后的数据还很少,时间较短,尚未经历一个完整的经济周期的考验。

在路演过程中,不良贷款率自然也是投资者最关心的问题之一。就在两年前,工行的不良贷款率还超过27%,而现在拿给投资者的财务报表上已经显示,截至今年6月底,工商银行的资本充足率为10.74%,不良贷款率为4.1%。这个数字是靠“剥离”得到的,还是真实改善经营管理后取得的?

工行的有关人士表示,所谓剥离,主要指的是发生在1999年以前的呆坏贷款的处置。目前,工商银行全行的不良贷款率为4.1%,其中1999年以后新增部分的不良率只有1.86%,而1999年以来的新增贷款占全行贷款总额的比重已达95.2%。按工行负责信贷管理的执行董事兼副行长牛锡明的话说就是:“我们在将近8年的时间里,又重新塑造了一个工商银行。”

工行创建于1984年。当时,中国人民银行拟放弃存贷职能,成为一家单纯的央行。于是组建了工行,接收中国人民银行的分行、员工以及占全国贷款总量约一半的贷款资产组合。对历史包袱沉重的工商银行来说,财务重组的确是改革的重中之重。“但是,国有商业银行的股份制改造又不能仅仅表现为财务的重组。工行改革两年来,包括法人治理结构、财务结构等在内的多环节、高强度的改革全方位展开,体制、机制、管理和技术等形成了整体创新和良性互动,工行的风险掌控力明显增强。”工行有关人士说。

一个出色的信贷管理系统,也是工行向投资者介绍的重点。目前,工行总行可以实时监控该行在全国发生的每一笔贷款,在全行范围内,任何一笔贷款如果出现违规,工行的信贷管理系统程序就会立即自动锁定或报警。

10月27日,在香港联交所工行上市仪式上,姜建清说:“A+H挂牌上市,对于中国的银行业改革而言,彰显了一种成熟和进步;对于工商银行自身来说,则意味着一种更高层次上的挑战。我们必须直面挑战!”

“路演成功,不是因为面对国际投资者我们管理层如何能说会道,如何善于抓住投资者的心理。而是依靠我们扎扎实实的改善工行的经营管理,成功实现了转型。路演实际上是对我们所做工作的考察和检验。”杨凯生说。他说,国际投资者对工行的了解程度让他吃惊。这些基金经理是真下了工夫去研究工行,提出的问题都很专业和深刻。

“工行IPO成功,是投资者对我们带领工行从传统的商业银行转变成现代化商业银行的信任,是对中国经济持续高速增长的信任。我们意识到了投资者对我们的要求,面对投资者的期望我们感到了压力。”杨凯生说。

行业分析师看好工商银行股票的长期前景,认为该行不断增长的消费银行业务是该行的主要卖点。中国的消费银行领域正在快速增长,预计随着抵押贷款和信用卡业务的持续增长,这一业务领域的盈利将越来越丰厚。

高盛亚太金融股研究主管罗伊·拉莫斯(Roy Ramos)表示,工商银行的大部分银行业务具备的市场领导地位,拥有强大的客户和分销网络等优势,日后能否像汇丰香港一样取得成功,则要看未来工行将市场优势转化为股东价值的能力。拉莫斯指出,若工行改革成功,长期而言,有空间拉近跟汇丰在资产回报、股本回报上的差距。

汇丰香港上半年股本回报率达33.8%,远高于工行的17.2%。■ 台前幕后刘二飞杨凯生网上工商银行姜建清股票发行银行工行股票投资工商银行股价银行上市全球IPO高盛集团最大