交易马连道

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

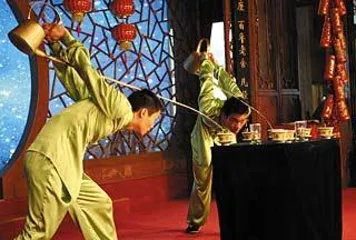

( 茶艺表演是艺术化了的泡茶、饮茶,同时它也带动了消费 )

( 茶艺表演是艺术化了的泡茶、饮茶,同时它也带动了消费 )

从仓库区到茶叶街

走进马连道任何一家店铺,几十平方米的屋子中央总会有一张大大的八仙桌,桌上放一个茶海,上有一壶,几杯,等水沸腾了,茶商们先浇一遍水“温壶”,然后“一泡”,“二泡”,“三泡”……茶香愈醇。泡茶之外,总不忘在托盘中心的“三脚金蟾”上浇三遍。他们说,中秋节是一年中生意最好的时节,这么做可以保佑财源滚滚来。在这条1500米长的茶叶街上,分布着1000多家商户,除了八大茶城和几个大品牌的专营店外,临街的大都是这样的一些小门脸。这样的房子的租金现在已经涨到了每平方米每天2块多,达到西单、王府井等一类商业街的水平,是十几年前的10倍多,但还是租不到,一有空出来的就被人抢租了。茶商们说,成本越来越高,马连道的生意越来越难做了。

这里曾是北京地价最低廉的地方。赫存道对记者说,计划经济年代,因为靠近广安门火车站,马连道成了仓库区,分布着粮食局仓库、一商仓库、二商仓库、新闻出版署纸库等大小32个仓库。街道南口就是铁道,“统购统销”制度下,火车每天轰隆隆地来去,将各地商品运来,划拨到仓库中,再运出去二次分配。茶叶也是一样,当时属于二类物资,需要凭工业券购买。1992年底最早来到马连道的满堂香茶叶公司董事长高晨生说,市场放开前,个人出福建最多只能带2斤茶叶。他们家当时在福州开茶叶加工厂,唯一的销路就是卖给各地国营的“茶老大”,在华北市场就是北京市茶叶加工厂、北京市茶叶总公司,一个企业,两块牌子,是北京唯一掌管加工、销售的企业,就在马连道14号。

90年代中期,销售终端从仓库变为市场,作为仓库区的马连道开始萧条,迫不得已“开墙打洞”,将仓库的围墙凿开招商,租给商户办商业,一天只收两三毛钱租金。赫存道说,马连道尝试过建材市场,小商品市场,音像市场,甚至他当时所在的宣武区广安门外街道办事处,都搞了一个农贸市场,就地收钱,一天一次。但这些市场都失败了。他说,因为这里传统上就没有商业氛围。

茶叶市场刚放开时,这一产业链的各环节还是断开的,种植、生产、批发、零售各自独立。高晨生看到,家乡福建的茶农们都挑着担子去市政府示威,因为没人去村里收茶叶了。茶叶3天不收就会全部烂掉,对他们来说,茶叶就是树叶子,只有加工后进入流通流域,才能变成商品赚钱。而1986年,高晨生家的小型加工厂被人诈骗,欠了一屁股债,十几岁的他跟着父亲高信坚背井离乡到北京,从“产区”来到“销区”。到1993年,北京已经有不少小型茶庄,人称马连道“大仙”的汪根发曾组织人手调研茶叶市场分布,发现那时北京的茶庄数目已达3300多家,但分散在各个地区,而且不成规模。

( 马连道茶叶街内,只需花三四元钱就能品到极品大红袍等名茶 )

( 马连道茶叶街内,只需花三四元钱就能品到极品大红袍等名茶 )

1992年底“满堂香”店面迁至马连道,也成了这条街上最早的茶商。借临近茶叶总公司之便,他们成了茶叶总公司的供货商之一,继而“引厂进店”,将营销触角深入当时北京仅有的“四大商场”——隆福大厦、和平里商业大厦、城乡贸易中心、西单商场——和几家大的茶庄。当时的茶叶品牌几乎只有茶叶总公司的“京华”牌,他们作为“老大”是不愁市场的。商场要进茶叶,都要打电话请求茶叶总公司,“业务科吗?给我们店配点货吧!”高晨生说,有些事是茶叶总公司不屑做的,但只要三五斤茶叶,个体茶商们也会蹬上三轮车“送货上门”,这样慢慢打开了销路。而且个体茶商有明显的价格优势——自己有茶园、加工厂,甚至冷冻车,两三天就可以送茶到北京,几乎是商场售价的一半。赫存道说,最初来马连道的几家都是福建商人,大多是因为“历史遗留问题”——茶叶总公司的主要花茶收购渠道是福建,茶农们跑来要钱,干脆在旁边租下一间房卖茶叶。

这样到了1997年,茶叶街上已经有十几家茶商,渐成规模,但这时的宣武区政府对市场仍在观望。商人们都说,那时候的马连道是被大部分人遗忘的一条荒凉地带,铁轨将南端堵死,北端又因西客站不能左转弯,“北口进不来,南口出不去”,连三轮车都不乐意进来。想从这儿打一辆车,起码要等半个小时。

( 马连道茶城古色古香, 是品茶的好去处 )

( 马连道茶城古色古香, 是品茶的好去处 )

但第一批茶商已经在这里尝到了甜头。“满堂香”1993年开始用高档绿茶加工成高档茉莉花茶“金丝银钩”,一斤卖将近200块钱,是普通花茶的两三倍,王府井的“碧春”茶庄一天就可以卖20箱,需求量大得让他们甚至来不及包装。高晨生说,他们的成功带动了几百个亲戚、朋友到北京,“满堂香”简直成了经营茶叶的“黄埔军校”。马连道商人们说,到了1997年高家三兄弟分家时,老大和老二一人分到了700万元,老三也分到了50万元和一辆雪佛兰轿车。1997年,全国已经遍布茶叶市场,高家老二高晨生也在这一年建了马连道第一家茶城“京马茶城”,想要将游离在北京各处的小商户聚集过来,年租金只有1.8万元,但招商仍很困难,他只好承诺:“当年卖不掉的茶叶,就卖给我。”渐渐地,有了集团效应,马连道掀起“茶城热”,至今已有京马、京闵、京鼎隆、信益祥、青溪等八大茶城。

粮食仓库搬走后,每天通行的火车只剩三四趟,终于在2003年拆除了铁轨。今年年初,最后的仓库——纸库也搬走了,马连道成了真正的“北京市茶叶一条街”。赫存道记得,2000年底,马连道开始堵车了,“那会儿特别高兴,说明这里的人气、商气开始发生变化了”。

( 福建泉州安溪,茶叶批发市场交易红火 )

( 福建泉州安溪,茶叶批发市场交易红火 )

马连道的兴衰故事每天都在上演。1999年,这里的北京市茶叶总公司将旗下的著名商标“京华”以2.5亿元出手给联合利华,联合利华租下原厂址5年生产茶叶,但经营状况却每况愈下,今年4月被迫将生产基地从北京迁往福建,以节省成本。据说茶叶总公司想买回“京华”,但双方一直没谈拢价钱。如今,茶叶总公司也办起了茶城,开起了音像批发市场,但这个当初托起茶叶市场的马连道14号,早已不是老大。

茶街江湖

走进张发生的“明莲香”茶庄时已是晚上20点,大的茶城已经关门,这个40平方米左右的小店却还亮着。像大部分沿街店铺一样,在门口的显著位置摆放着普洱茶,里屋则像个仓库一样杂乱,刚从福建安溪收茶回来的妻子正忙着和工人们修剪“毛茶”。现在是张发生一年中最忙的时候,他说,早秋是茶叶收购量最大的时节之一,妻子去了浙江半个月,收了300箱大约2万多斤铁观音,就等着中秋节卖个好价钱了。

张发生是福建人,家乡在宁德市寿宁县,那里家家以茶为生,主产绿茶6号和7号,福州来的加工厂的茶青收购价只有几毛钱一斤,“跟树叶一样”,税收却高达36%。于是,他也成了80年代末最早来北京闯荡的福建茶商中的一员,去一个个茶庄推销。不像“满堂香”那样幸运地与北京市茶叶总公司比邻而居,张发生记得,他早期去茶叶总公司,还要开介绍信,有熟人带着才能进。

于是他1998年从外馆斜街搬到了马连道,紧挨着茶叶总公司租了间店面,甚至“从侧面窗户就能看到茶叶总公司里面的办公桌”。刚来的时候,他每次送货都特别高兴,“打一个电话,把各仓库里的人都叫来,10个人一起蹬三轮车去茶叶总公司的各分店,岳各庄、望京……像集体出游一样”。张发生今年才刚买了辆车,但还是喜欢蹬三轮,哪怕不亲自送货了,多年的习惯成自然。

张发生说,马连道有1/3的人赚了,1/3的人赔了,1/3的人刚保本。他眨眨眼睛,笑着说自己属于那种“赚了一点点的”,对他来说,整个茶叶产业链太长,他只能集中力量于销售这一点。

如今,谁是马连道的“茶王”?只要注意看沿街的一溜灯箱广告“更香有机茶”,还有街上最大的“更香茶楼”,就明了了。1995年,朱丽俐随丈夫俞学文来到马连道,但从家乡浙江武义带来的茶乏人问津,“那是小叶茶,好喝不好看,没有卖相”。朱丽俐有时望着仅有的四五家店铺发呆,“那时,茶叶一条街的老大是福建的茶商,占领了北京各大商场。茶叶总公司看了茶叶样品也总是推托,‘武义从来没听说过产茶叶,能好吗?’”后来,俞学文注意到,甭管多好的茶叶,北京人都是纸一包、绳一扎了事,放长了茶味尽失。于是,他从杭州拉来了一卡车茶叶罐,一个茶叶罐能挣六七块钱,后来发展到一天卖四大车茶叶罐,一年就赚了32万元。俞学文在中国农科院茶叶研究所的一次讲座上获知,有机食品是食品健康标准的“金字塔”,决定开发“有机茶”。武义有座海拔800多米云雾缭绕的小和尚山,是茶树的天堂,他在那里建了茶叶生产基地,研制出纯天然、无污染的有机茶。“一斤有机茶王有近6.5万个芽头,需要几十人采摘,芽尖一点儿不能弄破,几千亩茶园的几十万斤茶叶中,只能炒制出100多斤。”现在,“更香”拥有两万余亩茶叶生产基地,两个茶叶加工厂,42家茶叶店和茶艺馆,搭建出一条包含了种植、加工、销售的完整产业链。

朱丽俐对记者说,“更香”的年销售额超过1个多亿,占整个马连道市场14亿销售额的1/10左右,其他商家无法与之抗衡。但她觉得,这一位置也让他们孤立,这里面或许还有地域因素。关于马连道的势力分布,从9月21日新改选的马连道茶叶协会的构成就可以看出。除会长赫存道外,为制衡权力,还设立12个副会长,由8个茶城老板和4个年销售过4000万元的超大型茶商组成,除了“更香”,还有“满堂香”、“御茶园”、“品品香”,位于金字塔尖。协会吸纳了130多家“佼佼者”,剩下没入会的1000多家,就是规模最小的了。

此外,按地域划分,并兼顾茶叶品种,又设了一些副秘书长,如经营云南普洱茶的。赫存道说,这是为了保证与产地的密切联系,另外也为了不致形成严重的地方主义,比如福建人。马连道有“10个茶商8个福建人”的说法,这与福建占全国茶叶产量60%的地位相称,另外,也因为北方人爱喝的花茶多加工自福建,与产区联系紧密。2002年之后铁观音火爆,福建商人就更多了,他们通过各同业会、老乡会结成利益同盟。不过,商人唯利是图的本性又让这同盟相对松散。

“炒茶”与卖茶

如今的马连道,四处流传着这样的悲喜故事:谁谁家前几年囤积了一仓库的普洱茶卖不出去——哭出了眼泪;这两年,特别是马帮进京以后,普洱茶疯了似的往上涨,该茶商一下子赚了近千万——又乐出了眼泪。马连道上,一下子涌出了几百家卖普洱茶的,甚至还建起了一座专门的“普洱茶都”。

李晓毅的“天月”茶城就是其中之一,2005年,他干脆在天月茶超市中设立独立的“普洱街”,推出马帮纪念性产品,普洱茶销量占了整个茶超市销量的1/3。他说,2001年,一块普洱饼只有十几块钱,在马连道的云南茶商能生存就不容易了。2003年,普洱茶从香港、台湾兴起,2004年广州开始带动,但他当时去云南考察时,当地的普洱市场还很低迷。2005年云南政府推动,马帮进京那天,他还花几万块钱去拍了一块普洱饼。李晓毅说,普洱茶的增长只能用“几何速度”来形容,价格翻番,数量更不知翻了多少倍。

普洱茶是近年来增长最快的茶种。在此之前,马连道还有几个神话:2002年是“铁观音”。赫存道说,刚开始有人送给他,他一看,“这么长的叶子,一卷一卷的,中间还有梗,这是什么茶叶!”扔在抽屉里,一放就是半年。后来接触得多了,慢慢喜欢上了它的香味。到了2003年“非典”,有人注意到,各大传统茶产地没人得“非典”,马连道茶叶街没人得“非典”,而研究机构分析了各种茶的成分,指出绿茶可增强免疫力,于是,马连道的绿茶销量从5%猛增至40%。这也改变了北京人的饮茶习惯,以往北京人只喝花茶,花茶占据了市场份额的95%,而现在,铁观音占30%,绿茶占30%,普洱茶占20%,花茶退至20%,档次也越来越高。

正像“马帮进京”一样,普洱茶的快速上涨有很大的“炒茶”成分。汪根发说,“炒茶”如“炒股”,有大起,必有大落,说不定什么时候就砸在手里了。即使现在主营普洱茶的李晓毅也心存担忧:现在市场上新茶的价格基本稳定,一块饼70到100块钱;但老茶就不好说了,一块饼大约400块。“人们对普洱的追捧很多基于投资心理,但如何来鉴别这是多少年的普洱?而且,普洱茶真的是年份越久越好吗?”

是神话终将破灭,回归普通商品的定价法则,但茶叶如古玩,外行难以鉴别。御茶园董事长陈昌道认为,关键是定价体系由各商家自己制定,难以形成通行的行业标准,数学老师出身的他提出,或许可以进行数据化评判:对茶叶进行理化分析,包括农药、重金属的残留指标;茶叶有效成分、杂质含量等;甚至包括感观衡量的一些标准。而“更香”的副总经理张小芳则倾向于专业审评和市场比较相结合:“很多东西是无法量化的。比如茉莉花茶上有白毫,不同专家的评价可能为‘显毫’、‘尚显毫’、‘较显毫’,如何区分,如何量化呢?”

赫存道说,今年要从产茶区“排队”来马连道宣传的还有几种茶:浙江绿茶,黄山名茶,福鼎大白茶,广西昭平绿茶。不知道谁又会成为茶叶街的下一个神话。

“买马连道,卖马连道”

这其实是一种普遍存在的现象,特别是一些中小商家,会委托马连道其他商家进货,然后直接在马连道上转卖,高晨生说,这就是所谓的“买马连道,卖马连道”。在某些大商家那里,这种“一站式服务”不通过转卖就可以实现,比如陈昌道的“御茶园”,10分钟内,就可以把需求的商品全部买到。在全国茶叶市场网络中,相当于存在两级市场。对中小销售商来说,倾向于在马连道“一站式”购进多种茶叶。但对于大的销售商,去福建安溪等产地市场批发显然能获得更多、更便宜的茶叶。

中国社科院茶产业发展研究中心秘书长陆尧对记者说,马连道虽然辐射大北方地区,但并不是这一地区唯一的茶叶集散地,此外还有太原、石家庄、天津、沈阳等市场,此消彼长。最直接的竞争对手是济南,虽然档次较低,但规模大,购买力大,茶叶都是“一车一车地向外拉”。相对来说,马连道的批发功能逐步退化了,零售跟批发的价格也越来越接近。

马连道初期,借助私人茶商的“成本优势”,茶叶市场以50%的速度爆炸式增长,但不重质量、只重数量的扩张使得目前马连道还只能算是初级茶叶集散地。而且“一碗饭十个人分”,整体利润趋薄,陆尧研究认为,利润数字仅为3%~13%。

茶叶街形成了商气、人气,也带来了土地的升值,这也是利润趋薄的一个原因。赫存道说,“街道办”1999年成立“开发办”,开始对马连道的闲地进行开发,标志性的两次是家乐福和百安居的进驻。但茶商们也在地产开发中饱受搬迁之苦,最明显的例子是京马大厦,1999年因家乐福占地,京马搬到斜对面,没想到2005年又被百安居占了新的地盘,只好又搬到旁边的自来水公司院内。占马连道一半以上的小茶商们更是受到地价飙升的困扰,他们往往与茶城间关系不对等,自身很脆弱。

马连道的十字路口处,一座新大厦基本落成,这将是茶街的第九座茶城,负责开发的高晨生打算将其命名为“北京茶叶大厦”。高晨生的计划是,在其中搭建“国际茶叶采购中心”的平台,在交易方式上做一些尝试,比如电子商务,比如拍卖,这是国际大宗茶叶的交易模式,而目前国内的茶叶拍卖还流于形式,只是一种炒作手段,而非实质交易功能。■ 马连道茶城高晨马连道茶叶批发普洱茶交易普洱茶历史