断头女王玛丽·斯图亚特

作者:曾焱(文 / 曾焱)

伊莎贝拉·阿佳妮最近又上了《巴黎竞赛画报》的封面,还有数个法国主流媒体的文化头条新闻,这次和恋情无关,是因为新排了话剧《玛丽·斯图亚特的最后一夜》。法国人虽然爱到剧院看戏,但和电影相比,剧院上新戏的宣传一般要低调很多,像《巴黎竞赛画报》这样的名人八卦杂志本不至于如此关注的。但这个戏不同,里面有两个让读者感兴趣的问题女人:演主角的阿佳妮,被演绎的玛丽·斯图亚特。出道三十几年,阿佳妮就是法国电影里悲情女性的不二人选:1975年20岁,《雨果·阿黛尔的故事》;1988年33岁,《罗丹的情人》;1994年39岁,《玛戈皇后》。三个在电影史上会被永远记住的浪漫的、悲剧的、真性情的女人,电影海报上可以为她们、也为生活中的阿佳妮打上同样的关键词:爱情、疯狂、才华、不甘命运、不顾一切。阿佳妮今年52岁,她要演玛丽·斯图亚特了——背负谋杀亲夫罪名的女王,16世纪欧洲最美的女人,“仿佛只在一种激情的熔炉中一次燃尽的女性”。杂志于是找到了卖点:不顾一切的阿佳妮会把不顾一切的断头女王演成什么样?好像在期待又一次人戏难分的新闻到来。

“我的终结便是我的开始。”茨威格在为玛丽·斯图亚特写的传记中说这是她喜欢的格言警句,她把它绣在一件外套上,没想到真的应验了结局。玛丽·斯图亚特是历史上第一个被判决送上断头台的国王,她出生6天即位,6岁被秘密送到法国宫廷抚养,16岁同法国王太子弗朗西斯结婚。19岁返回苏格兰亲政,25岁被废黜,45岁被送上断头台,中间的故事全是爱情和阴谋。300多年来,恐怕没有哪个女人能引出这么多的著述——历史学家、诗人、剧作家、音乐家和画家们对她的好奇心远远超过处死了她的英格兰女王伊丽莎白,尽管后者政绩显赫,而玛丽·斯图亚特作为国王得到的评价不过是“她为苏格兰所做的全部,就是她自己传奇的一生”。平庸之作不提,名人因她写就名作的,每个世纪也都数得出来。

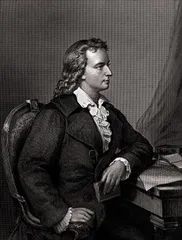

最早是德国18世纪诗人、剧作家席勒。晚年席勒去世前连续写了4部古典历史剧∶《玛丽·斯图亚特》、《奥尔良的姑娘》、《墨西拿的新娘》以及《威廉·退尔》。《玛丽·斯图亚特》是系列里的第一部,写于1801年,有说是4部戏里最好的,但席勒写的不是人,是宗教和政治。席勒把玛丽·斯图亚特之死处理成天主教和新教的冲突导致一场宗教阴谋,代表新教势力的伊丽莎白成了反面角色。以同样方式来写玛丽·斯图亚特悲剧的,还有19世纪波兰诗人和剧作家斯沃瓦茨基,此人名望只在大诗人密茨凯维支之下,《玛丽·斯图亚特》是他两部诗剧代表作之一,冲突设计也在新教和天主教之间,为的是影射波兰国内当时复杂的宗教和民族矛盾。到19世纪意大利作曲家多尼采蒂笔下,玛丽·斯图亚特身上人性的悲剧元素开始被表现出来,但依然不太突出。在19世纪上半叶意大利的歌剧艺术世界里,多尼采蒂和罗西尼、贝利尼并称三巨头。这个时期占据意大利文学艺术主导位置的是早期浪漫主义思潮,多尼采蒂在很多歌剧里便试图以自己的方式来表现历史上的一些悲剧性贵族人物,因此触及宗教和上流社会的禁忌,这在歌剧《玛丽·斯图亚特》中尤其明显,所以这部剧于1835年米兰首演之后不久就被禁了。

几乎同时期,相差不过两三年,德国作曲家门德尔松也把玛丽·斯图亚特写进了自己的音乐,那就是《A小调第三交响曲(苏格兰)》,又称《苏格兰交响曲》。门德尔松在1829年到英国旅行时,被苏格兰浪漫静穆的风光和历史触发,1830年到意大利后写就初稿,却一直搁置到1842年才完稿并首演,所以序号第三的《苏格兰》其实是他5部交响曲中最后完成的。门德尔松在家信中这样描述乐曲的灵感来处:“我们在幽深的晨曦中来到玛丽女王生活并恋爱过的耶稣受难宫……教堂已没有了屋顶,野草和常春藤茂盛地长着,就在现在已成废墟的圣坟前,玛丽加冕为苏格兰国王。四周的一切都已倾颓,明亮的天光照进来,我相信就在那边那座古老的小教堂里,我发现了我《苏格兰交响曲》的源头。”他说的“耶稣受难宫”,就是霍利鲁德堡(Holyroodhouse),这是玛丽·斯图亚特父王建筑的宅邸,她19岁从法国回銮苏格兰后就在这里安身,血腥的宫廷演出也从这里开始:反对派贵族当着女王的面将她宠爱的宫廷乐师、私人秘书大卫·李乔在这霍利鲁德堡中用乱刀杀死,主谋则是她的第二任丈夫。女王深夜逃离,背叛之后是报复和再背叛,从此国无宁日。如今古堡像欧洲所有的王宫一样向游人开放,参观路线上还竖有一块李乔遇刺指示牌,指明谋杀发生的时间地点。苏格兰是门德尔松成年后欧洲旅行演出的第一站,刚刚20岁的作曲家不见得对在他时代200年前的异国宫廷争斗知晓多深,玛丽·斯图亚特独一无二的命运却从古堡和倾颓的教堂废墟里自顾探头出来,向敏感的艺术家发出呈现它的诱惑。《苏格兰交响曲》的第一乐章给人感觉是浪漫中迷漫着消沉和黯淡的气氛,这应该是门德尔松从玛丽女王旧址得到的感受,就像他当时对朋友说的:“我终于知道该怎么写《苏格兰交响曲》的开头了。”他的感受无关派性和宗教交锋,那是风景和历史给予的纯粹的触动。

20世纪,茨威格写了传记《玛丽·斯图亚特:苏格兰女王的悲剧》,这被认为是所有关于苏格兰女王的文学作品里面,写人写命运最淋漓尽致却又最能靠近史实的一本。茨威格曾声称在传记文学中他从不写现实生活中取得成功的人物,只写那些保持崇高道德精神的人物。玛丽·斯图亚特显然是未能成功的女王,否则何至于被幽禁20年、45岁就身首异处。她也肯定不属于“保持崇高道德精神的人物”,不过作为女性,她是甘愿“一次燃尽”并且因此焕发出精神力量的人,所以“原本平淡无奇的命运成了一出古典悲剧,一出伟大而又气势磅礴的悲剧”,这才是玛丽·斯图亚特吸引20世纪的茨威格还去探究她的原因。茨威格在《昨日的世界》写到他对玛丽·斯图亚特的好奇心从何而来:“由于我对作家的手迹感兴趣,我在大英博物馆的公共阅览室里浏览着展出的手迹,其中有一份关于处死苏格兰玛丽亚女王的手写报告。我情不自禁地问自己:玛丽亚·斯图亚特究竟是怎么一回事?她真的参与了谋害她的第二个丈夫?或者不是她?因为晚上没有什么可看的读物,我便买了一本关于她的书。那是一首赞歌,它像保护圣灵一样保护着她,一本肤浅而又愚蠢的书。出于无法医治的好奇心,第二天我又买了另外一本,它说的几乎完全相反。我立刻开始对这件事发生兴趣。我打听哪一本是真实可靠的书,但没有人能说得出来。于是我寻找、摸索,不知不觉陷入了两者的对比之中,并且在并不真正知道底细的情况下,开始写作一本关于玛丽亚女王的书。那本书后来使我好几个星期离不开图书馆。”

有意思的是,以上对玛丽·斯图亚特产生好奇心的名人,大半都是德国人:席勒,门德尔松,茨威格。还有这个剧作正在巴黎马西尼剧院上演的沃尔夫冈·希尔德斯海默(1916~1991),他在20世纪下半叶的德国既是莫扎特研究专家,著有传记《莫扎特》,又是心理戏剧的代表人物。崇尚理性精神的德国人为什么会对一个为激情甘愿毁弃生活和江山的悲剧女人产生如此强烈的探究欲望?在传记序言里茨威格说,“有热烈兴趣而无派性偏见的艺术家,或许更能够理解这出悲剧”。这好像还不足以回答我们对于这种好奇心的好奇。■