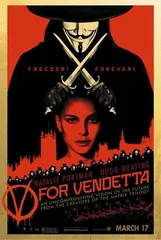

V字仇杀队

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

《V字仇杀队》是这两年看过的剧本写得最好的大片,监制沃卓斯基兄弟很早就看中这个80年代流行于英国的漫画故事,但他们后来去忙《黑客帝国》,直到去年,这部电影才由《黑客帝国》的助理导演詹姆斯·麦克泰格拍摄完成。

“9·11”事件,谁是最大的受益者?这个世界上真有拉登吗?为什么CIA那么神通广大,到现在还没有抓住他?如果你曾经想过这样的问题,《V字仇杀队》为你想到但不敢确定的答案提供了理论上的一种支持。和今年上映的《93号航班》、《世贸中心》不同,它不是以“9·11”为题材的,但是充满隐喻。

电影发生在距现在几十年后的未来,英国处在一个叫做亚当·苏特勒的独裁者的统治下。晚上23点实行宵禁,行动被监视,媒体被控制,异教徒和非异性恋是犯罪,苏特勒说话的口气像“老大哥”——让人不由地想到《1984》,人民沉浸在每日有规律的生活中,顺从而安逸,然而空气中有些什么东西一触即发。

V是男主人公的名字,他有个疯狂的计划——炸毁伦敦的国会大厦,给人民一个机会,重塑新世界。“我们被教育记住思想,而不是某个人,因为人会失败,会被抓,被杀死,被忘记。而几百年后,思想仍可以改变世界。”电影在开头说。你可以把V看作是英国历史上一个真实人物盖·福克斯(Guy Fawkes)的灵魂附体,他在1605年欲图炸毁英国的议院,但实施前被逮捕,于11月5日处以绞刑,后来人们在每年的这一天放焰火,把福克斯的偶人放在火里烧,庆祝他的“火药阴谋”被及时发现。

《哈利·波特》中,邓不利多的那只凤凰也叫福克斯,凤凰象征在烈火中永生,由此可见英国人对福克斯这号人物的复杂心情。V被政府抓去做病毒试验品,以证明“核武器和可以杀死整个国家又不损伤财务的病毒比起来不算什么”。他在烈火中重生但被毁容,他成了戴着面具的歌剧院幽灵,虚华的外表下是一颗敏感的心,是复仇的唐泰斯,相信暴力的发条橙子。沃卓斯基兄弟通过电影传达出一个信息:战争、恐怖事件和疾病,可能是政府故意制造的障碍,他们通过电视媒体进行夸张歪曲,摧毁大众的意志,用恐惧控制他们。“这样他们才会觉得需要我们。”苏特勒说。

“她知道这个新闻是假的,因为她眨眼了。”伊芙指着电视上的播音员对V说。女主人公伊芙在电视台做勤杂工,外表柔弱,但内心蕴涵着巨大的能量,这正是娜塔丽·波曼擅长扮演的角色。伊芙出生在良好家庭,小时候有文艺修养,但一切在她12岁的时候戛然而止。作为激进分子父母被抓进集中营,母亲死于饥饿,父亲被杀死。在遇到V后,V教会她体会这个世界上比生命更宝贵的东西。

片中有几段精彩的耍刀场景,带着“黑客”的风采,因为V相信“正义有时候需要暴力”。电影去年在英国上映时,正是伦敦遇袭后不久,导演野心勃勃的观点在西方备受争议,影评人给它打出不公正的分数。可以认为这电影是无稽之谈,但它无疑开拓了另一种思路。为什么人们会对政府持有怀疑态度,为什么人们会相信暴力,为什么希特勒的幽灵能重返世界,为什么国会不能与他制衡?台词富有哲理,有很多对世界的感悟隐藏其中,就深度来说,很多大片都没法和它比。

V问伊芙:可以陪我跳支舞吗?伊芙:你明儿不是要革命了吗?V答之:不可以跳舞的革命,不值得一革。V说:“摧毁建筑只是一个象征,象征的力量是人赋予它的,其实并没有意义,但是只要有足够多的人相信,炸掉一座建筑就可以改变世界。”他挂嘴边的一句话是,“艺术家用谎言表现事实,政客用谎言掩盖事实。”有趣的是这个杀人不眨眼的——不知道该叫他什么——恶魔或者救世英雄,还是个文艺青年。说话爱引用莎士比亚,黑白版的《基督山恩仇记》是他最喜欢的电影,会边看边跟着说台词,听歌听《伊帕尼玛来的姑娘》。

电影中人物众多,个个性格鲜明,有两个配角尤其让人难忘,伊芙的同事电视台主持人戈登,为人仗义,在最后一次电视节目中对苏特勒极尽嘲讽之能事。他是同性恋者,对伊芙说:“这么长时间,你失去的不仅是你的取向,你戴面具时间太长了,都不记得面具下是什么样了。”电视节目播出后他被抓去,因为从他家中搜出《古兰经》而被杀害。还有一个仅出现在回忆中的女人瓦拉莉,在监狱的手纸上写下自己一生的传记,曾经是个演员,后来死于病毒试验。

电影原名叫《V for Vendetta》,Vendetta是来自意大利撒丁岛一带的词汇,原意是“族间仇杀”。电影中有个细节,戈登为伊芙做了一顿早餐,和V给她做的一模一样,寓意V可以是任何人,任何有自由愿望的人们。■ 仇杀影视电影