去要幸福吧,不必有罪恶感

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 1960年的波伏娃和萨特 )

( 1960年的波伏娃和萨特 )

“西蒙娜·德·波伏娃”桥

7月13日,巴黎市政府将塞纳河上新落成的一座步行桥命名为“西蒙娜·德·波伏娃”。这桥连的是左岸密特朗国家图书馆和右岸法国财政部近旁的贝西码头,在波伏娃之前,国家图书馆周围的取名资源早被用得差不多了:相对巴黎市中心,图书馆所在的托尔比亚克一带算新区,重拓的那些街道足够满足法国人用名人取名的癖好。可能是为了和图书馆建筑的现代风格般配,周边12条路全被分到了20世纪作家和艺术家头上:法国本土有哲学家雷蒙·阿隆,社会学家布罗代尔,戏剧家阿努依,无声电影大师冈斯,诺贝尔文学奖获得者莫里亚克。另外留了几条给客居过巴黎的外国名人:作家海明威,托马斯·曼,乔伊斯,舞蹈家巴朗希尼,大提琴家卡萨尔斯等。波伏娃没有分到一条路,但终于等到一座桥,补上了女性名人的空白,地位比前面十几位更荣耀几分。桥毕竟比路少,塞纳河上总共也就37座。

有篇文章曾披露命名竞争的激烈程度:巴黎平均每年有15条街道需要命名或更名,市政府收到的申请却在200个以上,大部分由名人后裔或像“凡·高之友”、“李斯特之友”一类协会、团体递交。从1971年开始巴黎市长有了为街道和建筑物命名的全权,但限制也多:用来命名的人至少去世5年以上,成就被所有学院公认,道德、文章应该是一份健康的文化遗产,等等。这事并不好摆平,有时候是后人太摆谱,比如大作家莫里亚克家人就总嫌市政府分到他名下的街道太窄,要么太偏,多次拒绝,直到国家图书馆建成后把临塞纳河的最长一条道分给他才消停了。有时候是“健康”的尺度把握不好,遇到不合作抵抗,曾报道过一条路本来准备用某法兰西院士命名,结果未获民意通过的糗事。

对波伏娃的命名建议来自左派市长德拉诺瓦,去年“三八”妇女节前一天,他在介绍巴黎市促进男女平等行动计划时承诺越来越多的巴黎街道、广场将用著名女性来命名,以此纪念她们的伟大成就——这在2001年开始其实成了巴黎的一项新女性主义运动,波伏娃之前,已有4位女性的名字被用在公共建筑物上,其中包括争议人物、巴黎公社时期的“红色圣母”路易斯·米歇尔。市长德拉诺瓦的第二阶段人选名单前三位则有波伏娃,尤瑟纳尔和杜拉斯。桥当时还在建,市长先生提早拍板,大概想好了2006年是波伏娃去世20周年。

“在我一生中,还没遇见有人对 幸福和我一样有天分”

这项建议获民意顺利通过并不简单。1993年法国出版一本比安卡·朗布兰所写传记《被勾引姑娘的回忆》(中译本为《萨特、波伏娃和我》)后,萨特和波伏娃在公众眼里一时面目黯淡。之前他们在法国文化界的地位已经随着左派思潮失宠于公众而不断下滑,此书一出,情形更不堪。朗布兰曾是波伏娃学生,之后又一直和她保持密切往来直到1986年波伏娃去世。她在书中披露萨特、波伏娃和她之间的复杂情事,指责波伏娃一贯利用女学生来维持自己和萨特那种“不正常”的感情形态,不管真实程度如何,这本书导致的舆论都让读者再也无法像从前那样敬慕这两个“20世纪的良心”。法国巴黎政治学院名誉教授米歇尔·维诺克曾发表过一篇文章,《萨特总是错的吗》,从标题绝地反击的意味,看得出萨特和支持者这些年的学术处境。萨特青年时代就预言巴黎会用他的名字来命名街道,但死后这么多年,他始终没有得到这份荣耀,倒是他同时代的哲学家、学术对手雷蒙·阿隆进了巴黎地图。在这点上,同样渴望后世声名的波伏娃比萨特要运气,2006年天时地利人和,她在象征意义浓厚的命名PK中胜出了。波伏娃不仅是她那些著作的作者,她也是自己生活的作者,这使得她最终能够超越文学批评和单纯的女性主义话语圈。1958年波伏娃在她回忆录第一卷《少女的心》首版时,也在序言里提到生活本身所具备的力量,“只有叙述生活才能引起人的兴趣,同时也对人有所用处”。

有3本书被认为是20世纪最重要的女性主义著作:波伏娃的《第二性》,贝蒂·弗里丹的《女性的奥秘》,凯特·米利特的《性的政治》。从《第二性》到《女性的奥秘》,中间长达10年空白。1999年《第二性》出版50周年纪念活动曾引发一次法国女性主义研究对波伏娃的再讨论,波伏娃的批评者质疑她在《第二性》中女性立场的非理论化,认为里面关于性的观点已经过时。但波伏娃的支持者克洛蒂娜·蒙泰伊(Claudine Monteil)反驳了这种观点,她认为现在来看《第二性》的先锋价值,恰恰就在于它的彼时存在:这本书不是任何女性主义思潮的理论组成,也未代表任何运动发言,它就是波伏娃自己。蒙泰伊说,波伏娃并未预见到女性对权利的争取能够独立出来成为一项社会运动,她那时相信社会主义会自动终结性别歧视,带来两性平等。这种局限是真实的,比那些自认为无懈可击的女权理论纲领更可信。波伏娃真正参与女性主义运动是在《第二性》出版20年后,1969年在法国诞生全球第一个正式的女性运动组织——女权联盟,波伏娃是发起者之一。蒙泰伊回忆,有一年多她们每周日在舍尔榭街11号波伏娃的家中聚会,波伏娃并不灌输理论,也很少谈她的经历,她总是直入促使堕胎合法化的议题,要求大家发言。1971年4月4日,《新观察家》发表她们讨论通过的《343宣言》,全法国因此而震惊,保守人士抨击为“大丑闻”。

另一位萨特传记的作者安妮·索拉尔(Annie Cohen-Solal)则认为,波伏娃的个性决定了她所有著作的气质。在她的时代女性没有榜样来帮助确立不同于传统的生活模式,波伏娃的每一次选择始终在有意强化自己个性中抗拒的成分,抗拒顺从生长的环境,抗拒家庭,“在抗拒公众舆论和说三道四的过程中,她成了西蒙娜·德·波伏娃”。波伏娃回忆录中也写过:“我在娘家的学习和生活迫使我扼杀这些欲望,但越是这样,欲望越以一种强烈的方式爆发出来……实现这些欲望不是一朝一夕之事,有许多年我全部献身于这一事业。”她的生活即她的事业,爱她和厌恶她的人都因了她的人戏不分。即便是和萨特,波伏娃在长达一生的思想合作中也始终穿插着对抗:1929年和萨特签订不结婚的“感情契约”,何尝不是帮她在几十年人生中可以保持对抗秩序的乐趣,“没有什么是可以永远拥有的”。

克洛蒂娜·蒙泰伊写了5部研究波伏娃的著作,新书《波伏娃:女人的侧影》是为纪念波伏娃去世20周年而出版。在这本书里,蒙泰伊提出了最新观点:波伏娃并不像人们说的那样厌恶女性特质,她是一个以追求幸福为唯一目的的人,毕生都没有忘记她年轻时所希望成为的那种女性角色,“在我一生中,我还没遇见有人对幸福和我一样有天分,也没遇见有人如此顽强地追求幸福。当我一接触到它,它就成为我唯一追求的对象”。不为人妻,是因为她觉得那样更幸福;不为人母,是因为她觉得人生中有萨特相伴已经足够幸福。蒙泰伊说,如果你觉得波伏娃已经过时,至少有一条当代女性是应该延续的,即自由享用女人追求幸福的权利。“工作和不工作,爱和不爱,是否生育,要不要享受性……都只有唯一的标准:你是否觉得幸福。去要幸福吧,不必有罪恶感。”■

波伏娃的主要著作

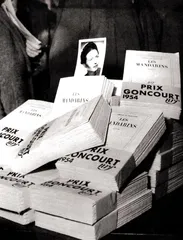

1943年,波伏娃发表第一部小说《不速之客》,以她、萨特和俄罗斯裔少女奥尔嘉的感情故事为小说蓝本,表面写三角恋情,最终提出本人与他人的关系,在读书界获得成功。同年波伏娃放弃了教职,因为她觉得这个职业仍然无法提供她所追求的足够自由。她参加编辑萨特等人发起的《现代》杂志,全职进入写作。接下来波伏娃的主要著作有:《皮洛斯和西奈亚斯》(1944)、《他人的血》(1945)、《多余的嘴》(1945)、《人总是要死的》(1945)。1949年出版《第二性》,成为女性主义者的“圣经”。1954年以小说《名士风流》获得龚古尔文学奖。后期波伏娃陆续发表4部自传体小说:《少女的心》(1958)、《风华正茂》(1960)、《世事难》(1963)、《回顾》(1972)。■ 幸福罪恶感