易中天:“说时代”下的电视知识分子

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

( 厦门大学的美丽园景 )

( 厦门大学的美丽园景 )

“百家讲坛”给易中天带来的变化有多大?易中天自己也说不清楚。他只会像所有不习惯乍红的人一样抱怨出名打破了他原有的宁静生活:半夜12点会有记者打电话来要求采访、连女儿也成为采访对象;原来的手机不能用了,只能关机或者转到秘书台。对于那些从500万到700万元越传越高的《品三国》拍卖后他将得到的数字,他只能有点不安地说:“哪有那么多?”关于他的“一夜暴富”,很多似乎的确是被夸大了:他住的公寓楼在厦门海边,传说中价格高达1万元1平方米,但事实上,购买时候,“每平方米只有3000元,只是这两年楼价涨得厉害。”他的夫人李华这么说。

在李华眼中,易中天是这样一个人:“他就是嘴上说得厉害,其实只有别人欺负他。”易中天在客人面前的表现,显然称不上“和蔼可亲”。他会很直接地表示自己的骄傲和对别人的不满:有人说他在上“百家讲坛”前是“偏远省份的不知名教授”,他很生气:“那是他们孤陋寡闻。”接着他说:“那些害我的人,我要以牙还牙,以眼还眼。”

然而事实上,一直到“百家讲坛”播出后,易中天在厦门大学都自称“边缘人”:每周只安排一天课,不参加系里和学校的任何活动。他的学生们都知道他“有傲骨”。

“土匪”学者

从1981年毕业留校,到1991年调到厦门大学之前。易中天在武汉大学10年,一直都是讲师,调动到厦门大学,学校才给了他副教授的职称。比他迟一年考上武汉大学哲学系的同学、武汉大学哲学系教授、博导邓晓芒解释说,在当年,这叫做“提调”:“就是你要走了才给你提职称,你不走就不给你提。”

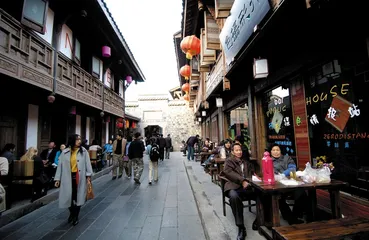

( 成都锦里,活在三国“旧时光”里的一条新街 )

( 成都锦里,活在三国“旧时光”里的一条新街 )

在武汉大学的学术体制内如此尴尬,这显然是1978年易中天刚刚考上武汉大学中文系第一批研究生时没想到的,也是1981年担任武汉大学校长的刘道玉没有想到的。

易中天是刘道玉用5个本科毕业生换回来的,考上研究生前他还是新疆建设兵团的一名中学教师,毕业后按道理要回新疆去。但是刘道玉舍不得,刘道玉喜欢易中天的地方在于他的“野性”:“他个性张扬,研究学问的方向也和正规大学读上来的学生不一样。”

对于这种“野”,在当年的武汉大学有“土匪”和“正规军”之分。

“正规军”指的是那些读过大学,以正式毕业本科生身份考上来的学生们。“土匪”指的是78级中文系的易中天、79级中文系还有程亚林以及邓晓芒这样一批人:没有上过大学,高中毕业后就去插队,靠自学考上的研究生。

“土匪”们做学问的路子很不一样,他们很少对一个问题深入研究,但对社会热点有着敏锐的直觉和观察力。用刘道玉的话来讲叫做“讲课提问题时候能够浅入深出”。

当时研究生们经常聚会,聚会中易中天的绝活是背诵《阿Q正传》:“他能把《阿Q正传》一字不落地从头背到尾,用这种方式来镇我们。”他把易中天这种特质归结为“有表演欲”。

武大的老先生程一中说,“土匪”和“正规军”有一个很重大的区别在于,“土匪”们都比较现实。对于这种“现实”,邓晓芒的解释是“经世致用”,邓晓芒这样描述他们这一批人:“我们都已经是而立之年,上过山、下过乡,对于现实都已经有了自己的想法和感受,不可能再像那些从高中直接考上大学的人一样单纯。不一定要治国‘评’天下,但是一定要对现实有回应,有影响。”

在这样的“回应现实”心态下,78、79级的“土匪”们,在80年代时都曾有过一致的方向和兴趣:研究美学。易中天写作的第一本书是《〈文心雕龙〉的美学思想》,很明显受到了80年代“美学热”的影响。当时研究美学给易中天带来的现实回报是令人羡慕的:正是看了他的毕业论文,刘道玉才不惜用5个毕业生来换取他留下。不到一年,刘道玉又将他提拔为武汉大学中文系副系主任。1986年,上海文艺出版社的图书编辑赵南荣接到了易中天的书稿,印了3000册。在当时,理论书籍印3000册,是“很高的待遇”。程一中说,那时候的易中天,说起话来“激情四射,手舞足蹈”。

但80年代后期到90年代是易中天再次面临现实压力的时代。

职称的评定成了一件重大的事:易中天1981年留校,到1991年仍然是讲师,没有评上副教授。易中天在采访中将之解释为《〈文心雕龙〉美学思想》推迟了两年出版,耽误了职称评定。但在程亚林看来,他们这个年龄层的人,又一次被放在了时代的夹层中:“1989年以前,要尊重老同志,要论资排辈。1990年以后,又开始鼓励年轻化,要给35岁以后年轻教师让路,正好把我们夹在中间。”

评职称直接影响的是学者们的生存问题。程亚林介绍说,当时即使评上了副教授,工资也只有140元,重要资金来源还是科研经费。

在高教体制改革的夹层中,易中天研究学问的“土匪”方法遇到了困难:学校的评定重点从教学转到了科研,而“申请科研经费要按照他的课题指南来申请。我是一个跨学科的人,在指南上根本就找不到我研究的方向,我申请了很多次都批不下来”。

迟迟评不上副教授、科研经费申请对易中天生活的影响非常大:“你有科研经费才能出差,参加学术会议,和学术界交流。有一次,学校批了点经费到北京去出差,报销标准非常低,只能住地下室,连招待所都住不了。最后我只能住在学生家里。”

老教师程一中还记得,1981年易中天留校后,和所有当时刚留校的年轻人一样,和女儿、妻子挤在一间不到10平方米的房间里,房间的另一头是厨房,易中天在厨房和房间之间搭了一张小桌子,等妻子、女儿睡下后用帘子把房间和桌子挡开,一写就是一晚上。

1988年,厦门大学请易中天去上课,走的前一天,由于住房条件简陋,妻子煤气中毒了:“当时是冬天,我们在家里烧蜂窝煤炉子来取暖。结果走的前一天,妻子中了煤气,只好把她用大棉袄、大棉裤、棉被包好,抬到阳台上,坐在阳台上透气。”

美学热的退潮,也给了易中天沉重的打击。1988年,易中天和邓晓芒合作出版了《黄与蓝的交响——中西美学比较论》,由于美学热的退潮,印数只有500册。

最终,易中天选择了离开武大,去了厦门大学。他说,去厦门大学是为了“养老”。

“说时代”来临

关于易中天的“张扬”,武大的老师的统一印象是“爱说话”。“爱说,总是有很多意见。”邓晓芒则说:“对一件事,他特别喜欢分析其中的利害关系。”

学生们都喜欢易中天的“爱说”:上海《新闻晨报》记者周夏莹曾经是易中天在厦门大学的硕士研究生,她还记得自己第一次上易中天的课:“那是个300人的教室吧,只有一个门。我提前半小时去的,去的时候门口已经进不去了,围了里三层外三层。”“他口才特别好,别的老师上课,下面无论如何都会有打瞌睡的学生。但是易先生上课,没有人能睡觉,他讲起来简直是妙语连珠,说到高兴的时候,还会给大家唱歌,他会唱很多歌,江西民歌、金蛇狂舞;说戏剧的时候谈到对白,他就会给大家演一段。

但是对于学术殿堂里的老师们来说,“爱说”显然不是一个招人喜欢的优点。邓晓芒形容说,他的“爱说”让武大一些老师觉得:“一是这个人有心机,结果很多人防着他。另一个就是他只会说,做学问不行,不学无术。”在这一点上,邓晓芒调侃易中天:“他写《品人录》,好像把自己显现得很厉害,很知道人。但其实全是嘴上功夫。”

到了厦门,易中天依然张扬,厦门大学的学生都知道这个故事,易中天写过一本书叫做《艰难的一跃,美国宪法的诞生和我们的反思》,每次在课堂上讲这本书的时候,他都会做三个强调:“我没去过美国,我不懂英语,我不是研究宪政的,但我还是可以讲美国宪法。”在厦门大学的某些老师看来,和他在“百家讲坛”上讲历史一样,这都属“不专业”的范畴。

90年代后期,媒体时代来临了,可以说,是媒体给了易中天机会。易中天把自己跟媒体的接触称呼为“生产自救”:“我靠我自己的书来换钱换经费。”在这个生产自救的过程中,上海文艺出版社的编辑赵南荣显然起到了桥梁作用:80年代,90年代,他编辑了易中天包括《闲话中国人》、《品人录》、《中国的男人和女人》、《读城记》等4本“随笔体学术著作”。在他看来,这4本书的出版,正是易中天从一个书斋里的精英学者到一个“大众知识分子”转变的转折点。

在赵南荣看来,易中天的今天,是他和媒体相互选择的结果。易中天今天选择走的道路。其实在90年代就已经奠定了。

“不光是易中天需要出版社和媒体,媒体和出版社其实也需要易中天。”赵南荣说,“出版社市场化虽然80年代就一直在提,但由于惯性,到90年代才正式开始。出版《〈文心雕龙〉的美学思想》时,还是国家拨款,无所谓市场,但是到1992年出版《艺术人类学》,出版社经济压力大了,只印刷了500本。后来,很多学术著作根本没办法出,因为不达到一定的印数,出版社是不愿意印的。我这个时候就已经跟易中天讨论,学术要走向大众。”

易中天写的第一本“随笔体学术著作”是1995年的《闲话中国人》,第一版印了8000册。从《闲话中国人》开始,易中天自己也已经有意识地向大众靠拢,调整自己的写作方式:“当时我已经意识到学术应该走出去,走向社会,走向大众。《闲话中国人》就改了好几版,现在读,还是觉得不那么流畅,因为就是要有个转变过程。

“随笔体学术著作”出版后,易中天在上海的《文汇报》、《解放日报》都开始开专栏。正是这些专栏和后来的《读城记》,让易中天接触到了电视传媒:“凤凰卫视正好在做‘纵横中国’,‘百家讲坛’的总策划看到我是在‘湖北篇’,当时别的学者都在一本正经讲文化讲历史,只有我在大讲热干面,他说,这就是我们要找的人。”

易中天认为,是他的讲课经验让他比别人更快地适应了电视媒体的传播方式:“整个节目43分钟,去掉片花,片头,片尾,是40分钟,我每次都讲48分钟。另外做一个40多分钟的演讲节目,节目必须戏剧化,每一期就像一出独角戏。所以必须每期都要有主悬念,有分悬念。必须有许多小的悬念。开头要引起注意,中间要铺垫悬念,最后要解答悬念,最后为了下一集还要引出别的悬念,完全是编剧的手法。”

关于易中天的特点,赵南荣的解释是:“别的学者是在干巴巴讲知识,但是他是在讲人物,讲性格。关键时候他还会手舞足蹈,辅助以动作。这就和别的学者不一样。”而在上海文艺出版社总编辑郏宗培看来,易中天与别的学者更受欢迎的地方在于他抓住了“人”:“其实你看他表面上讲的是历史,但事实上讲的是都是人。他非常明白,观众最喜欢看的是什么。”

对于目前的易中天,好友邓晓芒的看法是,这么多年来,易中天终于找到了适合自己的表现途径。他把易中天目前所做的工作称为“学术普及”,“这符合他的性格”。在邓晓芒看来,目前中国知识分子最大的困惑就是身份认定,太多的压力让中国知识分子无所适从:“又想做学问,又想要仕途,又想要钱,太分裂。”他认为易中天属于自我确认得比较好的一种。在邓晓芒看来,种种对易中天以学者身份走向媒体和公众的质疑其实非常不必要:“即使是霍金也上过BBC,易中天不过是填补了中国学术界和普通公众之间的空白。”■ 易中天知识分子时代电视