谁的投资饥渴症

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

今年第一季度,我国GDP增速10.3%,到了二季度增速更超过了11%,以致国家统计局给出的上半年的GDP增速达到10.9%。这个数字非同小可,今年政府工作报告GDP涨幅预期8%,历年来政府调控目标都是力争经济增长在一个良性可持续发展的范围,现在一下子突进到10%,并且据预测第三季度就要达到几十年不遇的12%,难怪《商业周刊》一篇文章的题目是:“中国的增长是不是到了让人不舒服的地步。”

的确,这样一个仍旧以投入拉动的增长的疯狂反弹的确让人不舒服。二季度固定资产投资增长30%,进出口分别增长18%和24%。上半年全社会固定资产投资42371亿元,同比增长29.8%,增速比去年同期加快4.4个百分点。上半年人民币新增信贷投放总额已经突破2.18万亿元,接近全年2.5万亿元调控目标的九成。如果再看到外汇储备的数字更是吃惊,1~6月,外汇储备累计增加1222亿美元,比去年同期多增加了212亿美元,外汇储备达到了9411亿美元,今年突破万亿已经毫无悬念。

为什么贷款加息,提高存款准备金后贷款还会适得其反地提速?一个可能解释是,4月份央行上调了人民币贷款利率,但存款利率仍然保持不变,存贷款利率差扩大反而刺激了银行发放贷款的积极性,贷款不降反增。可见,任何政策的出台绝不是拍拍脑门的想当然的结果,便宜不可能都在决策者一方。既然要压抑信贷,机制上又给贷款发放者以巨额好处,银行怎么可能乖乖就范。结果是,政府表面上做出了抑制投资过快增长的姿态,银行得利了,而政策的执行却偏离了制定的初衷。

问题当然不能全怪银行。这次的投资冲动很大成分上来自民间,一些下游企业,尽管因为原材料涨价和产能过剩利润掉一大半,但在如何处理利润的问题上,股东们都会意见一致:拿利润来投资。银行给付的利息太少了,而对新型产业和能源业的高额投资回报的憧憬足以使企业扮演银行的角色,毫不犹豫地把钱投出去。在山西,政府首次出卖煤炭采矿权,涉及数千亿元的利益,而对于民间资金的庞大胃口,这不过是一个出口。而对于中国移动这种垄断企业,正通过当前的增长赚取巨额利润,并利用这些资金来扩展自己的业务。中石油和中石化更是明显的例子,两千亿元的利润几乎全部用于投资。

对于高投资率还有一个新解释,在我国,居民储蓄率已经落后于企业储蓄率,包括国企和私企在内的企业已经成为最大的储蓄来源,我国的家庭储蓄率,现已降至低于印度的水平。企业掌握的资金远远超过了家庭,由企业主导的投资扩张于是大行其道,根本受不到宏观调控的制约。至于企业的储蓄,无非来源于利润,利润不以红利的形式发到股东手里,而是留存在企业中,世界银行的一项研究表明,中国的留存收益相当于GDP的20%左右,是美国和法国留存收益占GDP比例的两倍。有了这样一个简单扩大再生产的循环,你就会明白为什么人们只是一味投资,而无余钱消费,国家关于投资型社会向消费型社会的转型总是以失败告终。

资金如此泛滥当然与低利率有关,也与人民币的升值预期有关,但金钱集中在少数投资者身上是不争的事实。今年2月,城乡居民储蓄存款已突破15万亿元,但这15万亿中有多少是居民从经济发展中获得的收益还是值得探讨的。1992~2001年,居民储蓄在国民储蓄中所占比重从52.3%下降至41.6%,而非金融企业储蓄在国民储蓄中所占比重从30.5%上升至38.2%,政府储蓄在国民储蓄中所占比重从14.6%上升至19.5%。这还只是5年前的状况,而5年来,在国民收入分配中,个人越来越处于弱势已经是无需争辩的事实,财政是政府获得收益的主要方式,5年来,财政收入一直以年15%以上幅度持续增长,已从2000年的1.3万亿元剧增至2005年的3万亿元,短短5年间翻了一番还要多,远远超过居民收入的增长速度。

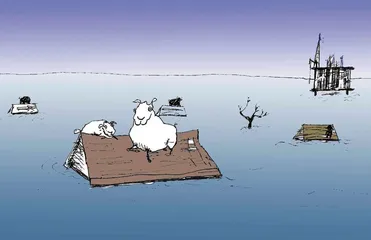

“经营城市”的旗号下,政府有着强烈的投资冲动。企业的投资冲动更远甚于政府,1994年后的分税制改革规定国企的税后利润全部归企业所有,使国有企业将利润大部分作为企业内部投资或福利在企业系统内部消化,一方面,国企职工收入和福利远超过平均水平,另一方面国企患上了“投资饥渴症”。恰恰这个时候,以能源为代表的国企迎来了它们利润的高峰。

12%的GDP增长正是“投资饥渴症”的产物,提升利率也未必抑制得住企业的散财热情。■ 企业利润宏观经济投资储蓄率饥渴症