黄静案调查:那些“法律事实”与“非法律因素”的细节

作者:王鸿谅(文 / 王鸿谅)

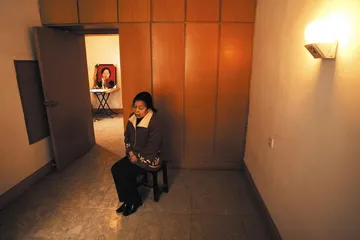

( 7月10日,湖南湘潭女教师黄静“裸死案”在湘潭雨湖区法院一审宣判,死者生前男友、被告人姜俊武被判决无罪。图为黄静的父母 )

( 7月10日,湖南湘潭女教师黄静“裸死案”在湘潭雨湖区法院一审宣判,死者生前男友、被告人姜俊武被判决无罪。图为黄静的父母 )

“被告人姜俊武无罪”——2006年7月10日湘潭市雨湖区法院的初审判决,是沸沸扬扬的“黄静之死”进入司法程序后,第一个法律上的结论。这也意味着,法院认为控辩双方庭审交锋提交的所有证据,并不足以证明姜俊武有罪。黄静的死亡是事实,但目前所有证据中能推导出的法律逻辑,只能是被告姜俊武不必为黄静之死承担刑事责任——或许在部分公众的解读中,这种逻辑理性到了冰冷的程度,但这就是现有法律框架内的现实。

回到3年以前那个冬日的早晨,2003年2月24日,湘潭市临丰学校年仅21岁的女教师黄静死在校内宿舍的床上,死亡事件中被放大的细节,是她没有穿衣服。平政路派出所是最早介入此事的警力机构,按照他们熟悉的惯常程序——派出所民警的职责在于保护现场,禁止无关人员进入;技术层面,比如现场勘察、死因排查则由雨湖区公安分局的法医和技术队来完成。这个上午技术层面的初步结论,排除了黄静因外力致死或者中毒的可能性。这个结论,在目前的公安机关工作现实中,就等于判定这起死亡事件不具备立案要素。在我们国家现有警力、物力、财力各方面条件下,死亡事件面对的惯常程序,首先都只是相对简单的法医尸表检查程序。在非外力致死的结论后,如果家属对死亡原因仍有疑问,想用科学的方式弄清楚,可以提出做尸检,只是费用需家属来支付。如果尸检结果显示是外力致死,够得上立案条件,公安机关将按刑事案件来处理,将尸检费用退还给家属。这里同样隐藏着一个或许并不被太多人理解的逻辑——黄静死亡中被放大的那个细节,跟立案之间并没有法律上的必然关联性,能被证实的外力致死的死因,才是立案的起点。

不立案,对于平政路派出所来说,意味着工作程序基本结束。而在死者家属这一方,却只是一个开始。接下来的事情,变得越来越扑朔。死亡事件最终成为了一起案件,进入司法程序。网络的介入和媒体的聚焦,形成持续至今的传播攻势。“黄静之死”也被不断演绎和提升,讨论焦点,最终直指司法体制层面弊端。黄静的母亲黄淑华为女儿死因的奔走,也逐步被提升为个人面对机构而抗争的公益性事件。传播过程中日益被关注的,是由此引发的各种形而上的话题,而基本事实层面的认定却并没有被严谨推敲。换句话说,公众热情集中在传播观点,而不是考证事实。那么疑问在于,参与者的情绪随观点传播而得到释放的程度,是否就等于我们距离事实真相的程度?

黄淑华3年来一直将为女儿的死“讨说法”的资料随身带着,厚厚一大摞,如果看到了资料中历次黄静尸检的照片——请允许用惨不忍睹来形容——那么,没有任何人能有立场对这位母亲奔波中历经的磨难和悲痛做任何质疑,请理解一个一次次亲历尸检现场的母亲的心境。但另一方面,被法律逻辑证明无罪的姜俊武,是否就理所当然应该因为我们对一名悲痛母亲的理解,而主动或被动放弃他在法律范围内应当保有的权利呢?一场持续了3年,甚至可能还将持续下去的纷争背后,那些纷纷扰扰形而上的观点背后,是活生生同样感受到伤害,同样疲惫的两家人,甚至还有至今仍浸泡在福尔马林溶液中,不能入土为安的黄静。

从立案开始——因果链中的科学细节

( 黄静的母亲黄淑华 )

( 黄静的母亲黄淑华 )

也许是判决结果拖了太长时间,记者到达时的湘潭市,并没有传递出旁观者沸沸扬扬的气场,涉及此事的许多人,也更多是尘埃落定意味的平静。再回到3年前的往事,记忆都需要一段时间才能重新启动。涉及此案公检法方面的关键人物,在判决结果出来前后,又开始接到谩骂和恐吓电话——当然,“比起3年前已经少得多了”。

吴建群当然逃不过被咒骂的命运,他就是最先到达现场,尸表检查后排除黄静因外力致死可能性的法医。他于2003年2月25日下午进行了第一次尸检,综合湘潭市二医院0013号病理学诊断报告后,3月6日出具了“死者黄静系患心脏疾病急性发作导致心、肺功能衰竭而猝死”的鉴定结论。关于他的猜测和苛刻描述,网络上很丰富,吴建群自己也很清楚。3年后,对记者的问题,吴建群只用4个字来概括——“问心无愧”。从衡阳医学院临床专业毕业的吴建群,接受了湖南省公安厅法医学专业培训后开始做法医,1998年分配到湘潭市公安局,一年之后调到雨湖区公安分局,这是分局原来法医调去别处后,因工作需要向市局打要人报告的正常调动。他在分局是主检法医师。

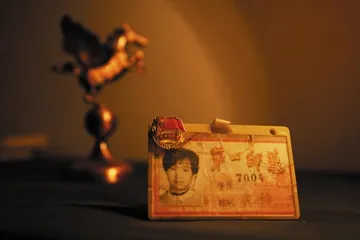

( 黄静生前喜爱读书,她订阅的一些书刊在她去世后陆续寄到 )

( 黄静生前喜爱读书,她订阅的一些书刊在她去世后陆续寄到 )

网络镜像里的吴建群,“尸检时的现场描述和文本记录严重不符”,对此,他的反应是无奈的笑,“根本不存在这个情况,法医办案有我们的规矩,我根本没说过那些话”。而对于他早已被姜俊武家人买通的网络指控,吴建群同样坦然,“我跟姜家根本不认识,到现在也不认识”。当问题回到专业技术层面,对他的结论与其后若干份鉴定结论,包括最后被法院采信的最高人民法院司法鉴定中心的鉴定结论的差异,吴建群也没有任何被激怒的表现,“搞技术这个很正常,生物分析意见不相同是正常的”。他的理解里,最高法院的鉴定结论,和他的结论“大方向是一致的,最高法院的鉴定结论,并没有否认病理改变的存在”。

负责做黄静脏器标本病理切片的是湘潭市二医院病理科,科室主任肖圣华回忆,就是在办公室把病理学诊断报告交给吴建群的,“我们站在窗户边,我拿着报告跟他说,从病理切片来看,这个人(黄静)你不能说她很正常也不能说她不正常”。作为病理科医生,肖圣华只能做病理描述,无权做出死亡结论,不过她根据自己的知识和经验,在交谈中对吴建群提出了一种可能性,“也许是男方某些行为导致了女方情绪激动,从而引发交感神经兴奋,血管痉挛、冠状动脉痉挛等系列症状”。

对绝大多数没有专业医学训练的人来说,并不会了解严谨的医学语言系统,也就无法理解客观的病理切片描述,和最后被综合认定的结论之间的差异。黄静历经的5次尸检和做出的6份鉴定报告中,病理切片描述实际是“大同小异”,在医学专业角度,根据第一次病理切片描述中的提示,吴建群做出了他认为“最有可能”的一种结论,或许有些草率。他的这个结论在省公安厅的复检中被推翻,新的结论是“黄静系因肺梗死引起急性心力衰竭与呼吸衰竭而死亡”。2003年6月,湖南省公安厅做完第二次法医鉴定,支持复检中的结论:“死于肺梗死引起的急性心力衰竭与呼吸衰竭。”这个结论中最重要的依据,是另一家医院湘雅二医院病理科做的肺部病理切片的描述,提示这是一个有病变的肺组织,所以,公安厅也得出了他们认为最有可能的死亡原因。

在接下来的几次鉴定中,在大同小异的病理描述下,鉴定结论其实已经越来越远离普通人的经验范畴,比如南京大学的审查结论,“黄静属非正常死亡,因风心、冠心病或者肺梗死猝死的根据不足”,如果把这个专业语言翻译一下,“正常死亡”的医学概念,是指机体功能衰竭导致的死亡,那么“非正常死亡”的医学意思,也就是死者不是正常死的,这里面涵盖非正常死之外的所有可能性。而“根据不足”,只是从科学角度,更严谨说明,没有100%的肯定证据支持这种结论,并不等于否认这些可能性的存在。再比如中山大学的结论,“黄静因风湿性心脏病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、肺梗死致死缺乏依据”。

这并不说明医生的自相矛盾,相反是一种一致性。在西医范畴内,病理切片是一个“精指标”——最可靠的可被肉眼观察到的标准,但是在做病理切片的时候,哪怕是最优秀的专家,也只能保证在个人经验范畴内,从标本上选择切片组织。面对一个死因不明死者的脏器标本,切取哪些部位的组织做切片,这只能是个人经验判断,而这个切片组织选择,也直接决定了最后观察到的结果。所以,做病理切片时候,经验和运气成分都存在,能否取到最有价值的切片组织才是关键——直接提示死因。那么纵观黄静案中的若干次尸检和鉴定结论,能证明的只是,在最关键的“精指标”病理切片上,并没有哪一次取到了最关键的组织切片。

或许是医生们因为经验和运气的关系,都没有取到关键切片,也有可能是脏器标本中,就不存在这样的一个具备核心意义的切片组织,因为死亡是一个综合因素。所谓病理学诊断的死因,不过是以“点”(镜下病变)为基础,运用一些肯定或不肯定性理论加以论证而得出的结论,只是一个随机性、不可肯定性的分析性结论,只是一种在某种意义上具科学性的结论。换句话说,通过病理学检验,找到了某种病变作为其致死原因,可能是正确的,也可能是不正确的。找不到某种病变,也并不能说明不存在病变,或者说即便不存在可能观察到的器质性病变,也不能说明不存在功能性病变。

再来看最高法做出的鉴定结论,“被鉴定人黄静在潜在病理改变的基础下,因姜俊武采用较为特殊方式进行的性活动促发死亡”,翻译一下这组医学语言,“潜在”在医学上的意思,也就等于“未被发现”,这句话的意思,就是没有发现黄静的病理改变,但也没有否认黄静有可能存在某种病理改变。而“促发”,也不是医学上具实体意义的死亡原因,也就是说,这份鉴定,并没有排除病理改变的可能,同样也没有给出医学上最肯定的死亡原因。

在普通人的知识系统之外,所有鉴定,只是完成了一个医学语言体系内相互印证、自圆其说的过程。而这和要在法律上作为刑事案件立案标准的依据之间,似乎还有一定距离。即便事件是进入司法程序成为案件,那么在法律逻辑上,这样的结论和被告人的罪名之间的关联性,同样有限。我们把所有的希望和公正寄托于科学,但经历3年之后,科学同样也只给我们悬而未决的疑惑,这大约是这个案件历经3年多最深刻的悲剧。

“阴谋论”——被放大的细节和想象

关于黄静与姜俊武之间恋爱关系是否存在的问题,现在都会引发母亲黄淑华的愤怒,在她看来,这就是“谈恋爱就活该被强奸,强奸致死就不是罪”这种“混蛋逻辑”的起点——她坚持认为,这个逻辑就是包括判决书在内的,她所感受到的不公正的症结之一。更关键的症结,现在她表述成“整个司法体制的黑暗”。姜俊武父母则相反,非常乐于论证两人的恋爱关系,也可以举出很多细节和证据,在他们的逻辑里,儿子品性,以及儿子和黄静关系一直很稳定的表现,都足以让他们否定黄静的死和自己儿子的法律关联。

即使是3年后,姜俊武的父母姜金有和母亲刘蒲英回忆起黄静,依旧赞不绝口,说她“笑起来的时候最好看,好甜,越看越喜欢”,而且“很上进,嘴也很甜”,尽管时间不长,作为家长,他们已经认定黄静就是“未来的儿媳妇”。在派出所的调查里,黄静和姜俊武父母的融洽相处是能被旁观者印证的。至少两个人在家长和外人的眼中,并没有表现出矛盾和决裂的迹象。还有种种细节,比如黄静不止一次在姜家留宿——黄静睡房间,姜俊武在客厅搭个单人床;黄淑华生病时候,是姜俊武主动开车接送她去易俗河医院的;8月份两人跟旅行社一起去海南5日游;大年三十的团圆饭,中午是姜俊武和黄静在姜家吃的,晚饭则是姜俊武陪同黄静回到锰矿的家里吃的……甚至黄静死亡前的2月23日中午,姜俊武还在黄静家里吃饭,之后开车将黄静和姐姐黄慧芳送到市区。但是,黄淑华愤怒地否认这一切,她从另一个角度来解释,都是姜俊武单方面的热情,黄静已经拒绝与他交往了。

双方都可能是“罗生门”的叙述,但网络传播中,在二者关系认定的镜像里,似乎更多人乐于单方面倾听一个悲痛母亲的叙述。

2月24日的死亡事件之后,在平政路派出所的处理过程中,一开始并没有感觉到任何压力,“当天黄淑华根本没有提出尸检,对姜俊武也没有什么指责,按习俗当晚在宿舍给黄静守夜,姜俊武一直都跟黄静的亲属在一起”。2月25日上午,区教育牵头下的协调会在校长办公室召开,这次协调会的第三方记忆是:“也没有什么激烈矛盾,讨论的主要是丧葬费问题,姜俊武的父亲表现得也很大方。”不过黄静没有穿衣服的细节开始被强调出来,所以“黄静家有亲属提出了做尸检,姜家也没有反对意见”。尸检是“黄静家里打的报告,姜家出的钱,1500元”。双方在多方见证下达成了一个共识,“等尸检结果出来,再谈赔偿的具体问题”。

至少在达成共识的那个上午,事情看起来朝着有序的方向发展,下午黄静的遗体被送到殡仪馆,等待尸检。情绪的波动在当日晚上有些显现,黄静的部分亲属来到姜家,双方开始有言语上的分歧。第二天,这种分歧扩大,当晚,姜家采取了“回避”的方式,姜俊武去朋友家住,姜金有和老伴住进了宾馆,直到3月7日拿到法医鉴定结论。第一次的激烈事件发生在2月27日,黄静方的亲属到国税局办公楼抗议,场面非常引人注目,媒体在这时第一次介入,被描述出来的状况是“人山人海”。当人群散去时候,国税局打扫卫生的人,清扫出了“两翻斗车的饭盒”。这一天,各种版本关于姜俊武和他家庭的描述开始传播,他的“流氓成性,杀过人”,以及他父亲的“腐败、一手遮天”。为了社会稳定,派出所新一轮的调查开始了,可调查结果否认了这些传言。

断片式信息传播最终构成的推动力,直接转化为对权力机关的直接压力,湘潭市公安局开始要求必须立案,但雨湖区分局从局长、副局长到刑侦大队长坚决不同意,认为立案的理由不充分。于是,最后由市局刑侦支队来负责所有的事情。目睹了事情进展并坚持不予立案的警察们,至今对自己的行为,同样觉得“问心无愧”,而且“在配合市局的侦破工作中也尽到了职责”。

接下来事情的高潮迭起,没有人能预见到。如何在网络支持下的“民愤”压力与现实的工作中寻找不违背基本规则的平衡点,是已经被妖魔化想象了的机构面对的状况。在法律定论出来前,姜俊武已经成为“约会强奸”概念的典型案例,也成为黄淑华第四任代理律师吴革“推动司法制度变革有价值的案例”。在事情陷入僵局的时候,司法部的鉴定所来到湘潭,准备第四次尸检,结果发现黄静心脏标本已经被毁,这迅速成了一枚重磅炸弹。承认处理了黄静脏器标本的是湘潭市二医院病理科的谭国其医生。病理科的4个人里,谭国其资历最老,1979年从湘潭卫校技师班毕业后就来医院了,他确实因为个人意外做过头部外科手术,但那已经是1987年的事情。温和、内向,是院方对他的描述。在谭国其和肖圣华这么多年的个人经验里,从来没有哪个做过标本的像黄静这样“被重视”,“已经做过3次病理切片和蜡片,标本保存了10个月以上”。因为科室的现有条件和某些疏漏,在理论上可以被继续保存的标本没有被保存好,所以年底清扫的时候,谭国其就把它拿去处理了。

司法部鉴定所以脏器丢失为由,停止了鉴定的委托合同,谭国其和他的同事自然就被钉在了十字架上。为此,科室里4个人,一个个被院方和更高层组成的调查小组叫到对面楼的办公室去问话,写材料。谭国其和肖圣华都觉得冤枉,“我们跟姜、黄两家一点关系也没有”。湘潭警方进入此事调查后的结论,是“民警没有责任”,对此肖圣华也很愤怒,“这是公安不地道,把责任都推给我们了”。为此,她拒绝跟湘潭公安再进行任何病理切片的合作,一直停了两年,直到今年6月份才逐步恢复合作关系,接受了吴建群送来的标本。肖圣华说,我们现在也学聪明了,明确告诉他“首先他们要自己将标本固定好,其次我们不负责保存标本”。至于一个保存了10个月的标本,在病理切片中的意义,或许更适合单纯作为一个医学问题来讨论。

无罪——法律框架内的事实

从时间上来说,黄静案已历经了一个漫长的司法程序——死亡发生在2003年2月24日,犯罪嫌疑人姜俊武被当地公安机关正式逮捕是同年6月2日,羁押9个月后,2004年3月因证据不足被取保候审。不公开的庭审在2005年12月7日,而公开宣判在2006年7月10日。过程中持续的热度,也注定这份湘潭市雨湖区法院出具的(2004)雨刑初字第6号刑事附带民事判决书将备受关注,这已不仅止于对审判长范建阳的考验。

“对于一个基层法院来说,这份判决书在专业角度已经是比较不错的了”,这是业界非直接利益方的一种观点,“看得出下了很大功夫”,“把有争议的地方写得很清楚,用了大量篇幅对争论焦点的法医鉴定结论进行论证,行文措辞尽可能干脆明了,避免了模糊和有歧义的词语,看得出是仔细考虑到了这个案件的社会影响”。而审判长范建阳也简短表述了他对判决书的自信,“表述得很清楚”。至于有可能出现的不同观点,范建阳也很坦然,“那就各自去理解了”。

2月23日至24日早晨,两人共处一室的晚上究竟发生了什么,只有姜俊武和死去的黄静最清楚,综合得到的证据,公诉方提起的控诉是“强奸中止”。那么在法律逻辑上,姜俊武的律师成戊平只需要对这个罪名进行驳斥,在犯罪构成的4个要件“主体、客体、主观、客观”上,只要能够驳倒一条,罪名就不成立。

黄静的具体死亡时间是一个公众关注的焦点,姜俊武离开时候,黄静是否已经死亡,是旁观者在这个事情的判断和推测中强调的因素,也将直接决定个人的情感导向。但问题是,在法律上,具体到这个案件的庭审中,“死亡时间却并不是核心问题”,成戊平说,“我不会好奇死亡时间的,因为这跟我的辩护没有任何关系”,在技术层面,就算有明确死亡时间,但是“这些证据和检方指控的强奸中止罪名之间,并没有法律上的关联性”。这就是法律逻辑的现实。对于判决结果出来之后依旧存在的诸多非议和疑问,成戊平给出了一种观点,“就算存在许多疑点,但这终究只是‘疑’而已,那么姜俊武的无罪,同样也体现出了‘疑罪从无’的法的精神”。

目前拿到判决书的黄淑华还在不停奔走,“个人与体制间的对抗”还在继续。这3年的奔走,已经让黄淑华成为某种公益性的公众人物,客观上,她确实也通过自己的经历和总结,给许多在法律面前遭遇到困惑,并且感受到冤屈的人,某些实际而有效的指点。所以,她的手机总是很繁忙,也经常收到支持和祝福的短信。还有人自费从外地过来,陪同她为了让检察院启动抗诉程序的奔走。

7月15日,记者见到黄淑华时候,陪同她的是从深圳过来的志愿者,她们说前一天刚从此案的代理检察员杨文武那里得到答复,检察院不会提起抗诉,因为抗诉理由不充分。两人对这个答复都很愤怒,但她们并不打算放弃努力。女儿黄静的遗体,黄淑华说,还会接续让她在殡仪馆的福尔马林池里保存着,就算检方不抗诉,法律程序已经走到头了,也要保存,“就当我黄静是一个牺牲品,让大家看到司法制度的腐败和黑暗!”■ 黄静细节法律事实调查因素