乾陵论争背后:文物大省的考古思量

作者:吴琪(文 / 吴琪)

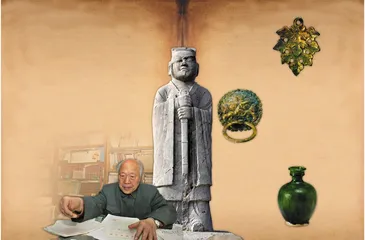

( 83岁的石兴邦主持过半坡遗址和法门寺地宫的发掘工作,近年来一直呼吁发掘乾陵

乾陵出土文物——铺首

乾陵石雕人像

乾陵出土文物——饰件 )

( 83岁的石兴邦主持过半坡遗址和法门寺地宫的发掘工作,近年来一直呼吁发掘乾陵

乾陵出土文物——铺首

乾陵石雕人像

乾陵出土文物——饰件 )

守着地里的“大宝贝”

今年6月底,乾陵博物馆组织了“纪念武则天入葬乾陵1300周年学术座谈会”,原本只是一个小范围的研讨会,却因为涉及乾陵进一步考古问题,很快引起了媒体和公众关注。座谈会上提到,国家文物局、省文物局、乾陵博物馆等部门已着手改善乾陵的环境,修复乾陵文物,准备大规模考古勘探乾陵陵域的文物遗迹。

“这不等于说是要发掘乾陵地下宫殿,其实陕西本省的‘乾陵发掘热’已经过去了。”乾陵博物馆党委书记马文廷是地道的乾县人,守着身边的大宝藏却不能挖掘,他也曾着急不已。武则天的地下宫殿有多少宝物?马文廷说,搞考古的人都知道,“乾陵一旦发掘,将石破天惊!”83岁的陕西省考古学会会长、陕西省考古研究所前所长石兴邦先生一直是主张发掘派,“里边有哪些宝贝,我们心里基本有数的”。他在1987年主持了法门寺地宫的发掘,“虽然法门寺已到了晚唐,但是比起乾陵也就相差近200年,很多问题我们是可以预计和解决的”。

乾陵发掘的诱惑性,很大程度在于世人认为它未被盗过,完好保存了当年景象。陕西省考古研究所副所长张建林提到,中国的古代墓葬,“百墓九十九空”,能免予被盗墓贼洗劫的,少之又少。秦公一号大墓自横空出世以来,创下了许多中国考古之最。它不但是目前我国发现规模最大的先秦墓葬,而且是我国迄今已发掘的最大墓葬。因规模大,它成为考古发掘中用工最多,耗时最长的墓葬。自1976年冬至1986年秋,考古人对秦公一号大墓进行了长达10年的发掘,最终使这个镶入地下的“倒金字塔”形宫殿暴露出来。在漫长的发掘过程中,考古队员们的心好像也总被倒悬着。令人担忧的盗洞不断出现,在二层台阶深度的平面上竟发现了2000多年来历代的盗洞247个。虽然约有三分之一半途而废,大部分只挖到二层台,但最终进入墓底的盗洞依然达20多个。历经汉、唐、宋三代的大肆盗掘,大件铜器早被洗劫一空,椁室中装殓秦公的棺具也遭严重破坏,墓主人的情况于是无法确知。

而乾陵能在1300年岁月中免遭骚扰,让人欣喜不已。唐末五代的温韬专事盗唐陵,其他17陵均被其盗,在盗发乾陵时却因风雨大作而罢。1958年陕西文管会找出了玄宫甬道和墓门,乾陵墓道全部用石条填砌,层叠于墓道口直至墓门,共39层。各层石条均用铁栓板固定,并以铅灌缝。探测认为,陵墓四周没有盗洞,墓道的石条和夯土仍为原来合葬时的样子。

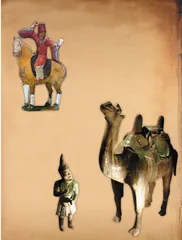

( 乾陵出土文物——骑马演乐俑

乾陵博物馆,永泰公主墓内的唐三彩 )

( 乾陵出土文物——骑马演乐俑

乾陵博物馆,永泰公主墓内的唐三彩 )

乾陵博物馆馆长、副研究员樊英峰从有关文献中获得信息推测,在地宫的中室或中部,有“棺床”,上面放着皇帝的“梓宫”,即棺椁。“梓宫”底部有防潮材料及璋、璧、琥、璜等“六玉”。皇帝身穿120套大敛之衣,口含玉贝,仰卧于褥上,面对棺盖,盖内侧镶有黄帛、帛上画着日、月、星、辰及龙鱼等物。地宫后室或后部设有石床,石床周围放置衣冠、剑佩、千味食及生前的玩好之物等等。除文献资料反映的大体情况,专家推断古籍书画、陶、瓷、木质明器、金银珠宝、绫罗绸缎也必不可少。有专家表示,乾陵地宫里的宝贝,应该有500吨之多。

挖或不挖:不仅仅是个技术问题

乾陵的发掘问题,建国后最早来自郭沫若的极力主张。1955年,郭沫若、沈雁冰、吴晗、邓拓、范文澜等向国务院提交《关于发掘明长陵的请示报告》。时任文化部文物局局长的郑振铎和考古研究所副所长夏鼐直接找到吴晗,告以当时我国的考古水平不足以发掘陵寝、进行研究和保护文物,但是并未打消他们的发掘决定,由于偶然原因,进展迟缓的长陵发掘转移到定陵。1957年5月,考古工作者使用铁铲、手电筒等工具打开了定陵地宫,取出了丝绸、青花瓷等大量文物。然而夏鼐等不幸言中,艳丽的丝绸很快变得类似树皮,大量文物未能保存下来,万历皇帝的尸骨被红卫兵焚毁。

1965年,郭沫若等人再次提出发掘长陵,周恩来予以否决。“文化大革命”前挖掘乾陵的一切准备工作都做好了,郭沫若闻知计划开挖的消息后,特别兴奋,但是周总理对此事只说了一句:“十年之内不开帝王陵。”郭老失落之余,写下了“待到幽宫重启日,延期翻案续新篇”的诗句。

对于生活在乾陵这片土地上的人来说,地下沉睡的巨大宝藏,与种地为生的艰辛生活更是形成了极大反差。上世纪90年代任乾县文物旅游局局长多年,马文廷说自己“曾经积极倡导发掘乾陵,到处奔走呼告”。“那时候省内要求发掘乾陵的呼声非常高,无论官方、民间、部分学者,都认为抢救性发掘保护乾陵迫在眉睫。”他和县里其他领导逐层上报发掘申请,也积极协助各种考古调查。陕西省于1986、1994年提出发掘申请,尤其是1994年起,省政府将发掘乾陵列入了重要议程,“在几次人代会上都作为议案提出,营造了一种发掘的舆论氛围”。那时的提法是:“把乾陵发掘作为发展本省经济的一个重要转折点。”马文廷说:“大家也有一睹为快、此生足矣的想法。”

而作为地方领导,这种呼声还来自另一层直接动力——无论是临潼的兵马俑,还是紧邻的扶风县法门寺,都给当地经济带来了突变,“原来的扶风县城就是寺院附近的不足百米的街道,特别破旧,法门寺生产队就在寺院附近,四周都是牛圈”。地下宫殿的面世在文化上也带来了巨大的轰动效应。

而从建制上来说,1998年以前的乾陵博物馆只是个科级单位,挂靠在县政府办公室下边,年门票收入386万元。直到1999年划到陕西省文物局,才迎来了它的最佳发展时期。马文廷说,这几年博物馆对地面文物进行大规模修缮保护,2001年乾陵成为全国首批4A级景区,2005年门票收入1300多万元。但这与法门寺寺院一年2000多万元的香火钱仍然有差异。

曾主持西安半坡遗址和法门寺挖掘工作的石兴邦,1994年组织了《乾陵发掘方案》的制定。石兴邦说,当时甚至有领导认为,干脆把十几座陪葬墓全部发掘了,建一个大型广场,旁边直接修建机场,这样“世界各地的人可以直接来参观”。

隋唐考古专家张建林负责制定具体的发掘方案。除了参照南唐二陵、唐僖宗靖陵等外,他们考虑的首要问题是,怎样在不改变原有微环境的前提下进行发掘?这些微环境包括温度、湿度、气体成分等等。于是张建林建议发掘前在墓道口建一个密封舱,密封舱设三层,发掘人员带着防毒面具进入,一层层置换,不把外界的空气成分带进去。对这个方案,张建林的感觉是,“技术上能做到,但是成本非常高”,但他也比较迟疑,“我们考古的毕竟不懂这些技术”。

石兴邦老先生则对发掘乾陵跃跃欲试,“虽然出土后也有烂的可能,但与其这些东西放在墓坑里也会烂,还不如挖掘出来”。他最感兴趣的是:“如果墓坑里的尸体防腐做得不错的话,完全可以利用尸骨,将武则天、唐高宗的相貌复原。或者能够找到两人相貌的壁画、石刻,那我们就知道他们的真实相貌了。”

陕西提出“抢救性发掘”的主要理由是乾陵处于地震带,可能在地震中遭遇破坏,而且所处地带属喀斯特地形,雨水渗漏容易毁损文物等。但这种说法没有得到科学的论证支持,张建林说,“它更多是自然科学研究者的一些估计,没有确凿的数据支撑”。无论是1986年、1994年,还是2000年,陕西省的报告最终遭到了国家文物局的否决,一度热门的话题搁置了起来。当最近又成为焦点时,陕西省文物局副局长刘云辉告诉记者,“国家从政策层面上来说,非常清晰,不同意发掘乾陵。只是理论争论上还有不同意见”。国家文物局表示,我国政府对于地下陵墓,一直坚持“不主动发掘”的原则,“保护为主,抢救第一”是文物工作的方向。

文物大省面对的考古现实

关于乾陵发掘的问题争论了几十年,但是很多具体研究,却远远没有细化。陕西省考古研究所副所长张建林一直不主张发掘,他说,发掘派强调地宫可能遭雨水渗漏,梁山是石灰岩山体,确实会产生裂缝,但是“裂缝有多少、在什么部位,是甬道还是墓室,这些都没有勘探清楚”。虽然技术上可以用超声波探测仪,目前的中日合作唐石刻保护项目已经用上了超声波探测仪,探测石刻内部是否有裂隙,但还没有人将之用在乾陵地宫的勘测上。

张建林提到一个细节,目前广泛使用的乾陵地图居然是上世纪20年代,由来华的日本人足立喜六绘制的带等高线的测绘图,“现在看来错漏百出,但还在使用”,陕西省考古研究所1996年绘制了实测图,才提供了一个更科学的地图。

仅仅是地面上的考古,张建林就认为仍然大有可为。“陵墓不只是一个地宫,它是一个以地宫为核心的完整体系,我们现在对乾陵的布局、结构还不是很清楚。”乾陵博物馆副馆长梁桂林也提到,乾陵有17个陪葬墓,发掘了5座,目前只开放了懿德墓、章怀太子墓和永泰公主墓3座,上世纪60年代被挖掘的两个墓葬,因为里边藏品并不丰富,又给关闭了。虽然这三个开放的陪葬墓“号墓为陵”,比普通皇家墓室的级别要高,但“陵和墓毕竟是两个级别,它们在墓道长度、石刻、封土的高度方面都有差别,但这些差别我们并不十分清楚”。陵区曾有过378间房舍,但现在遗址不清,六十一蕃王像到底来自哪里也不清楚。“我们连地上的东西都没有搞清楚,为什么要急着开掘地下的呢?”

从1999年到乾陵博物馆任党委书记后,马文廷的看法渐渐有了转变,“过去是从一个基层文物管理者的角度思考乾陵发掘问题,现在作为副研究员,更多是从考古专业角度考虑”。“一代人做一代人的事,一代人干一代人的活,乾陵发掘的事,我们这代人怕是赶不上了。”

梁桂林感慨道,由于陕西省文物分布广,到处都是大量的抢救性发掘,系统和深入的研究往往与发掘不匹配。石兴邦先生上世纪50年代主持了半坡遗址发掘,他所撰写的《半坡发掘报告》成为考古学的经典教程,“但是现在的考古人员太疲于应付发掘工作了,哪里能静下来写发掘报告呢?”

张建林对此更是深有感触,“现在我们一年发掘的文物,比过去10年都多”。这种考古工作者的忙碌,直接缘于城市基本建设的加快。张提到,有考古大家戏称现在的考古工作者“一是配合基建,二是配合盗墓”,哪里有基建要挖路了,考古人员赶去勘探;哪里的墓葬又被盗了,考古人员赶着去考察。2004年考古所在郊区的泾渭开发区征了39亩地,建立10个文物库房,“以现在的发掘速度,再过几年就得堆满了”。

城市基建的扩张,加上从来就没有中止过的盗墓活动,让考古工作者显得被动应战。在记者看到的陕西省考古研究所2004、2005《考古年报》中,为了配合该省子洲—靖边、安塞—靖边、蓝田—商州、银川—武汉等高速公路建设,为了配合泾河工业园区考古等等,基建和抢救性考古项目远远多于课题性调查与发掘。张建林感慨,作为陕西这样文物大省的考古工作者,原来的幸福感都被疲于奔命的应付代替了。■ 背后考古文物思量大省乾陵论争