三个俱乐部老板

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

(

1979年8月,斯蒂夫·鲁贝尔在54俱乐部 )

(

1979年8月,斯蒂夫·鲁贝尔在54俱乐部 )

俱乐部里大有乾坤

54俱乐部开业于1977年,犹太人斯蒂夫·鲁贝尔梦想开一家世界上最好玩儿的俱乐部,在那儿没有阶级之分,也没有任何规矩,夜夜笙歌,歌舞升平。他把这个小天地搞得有声有色:80岁老太太跳迪斯科直到天亮,模特儿和艺术家翩翩起舞,机械师和真的公主调情。安迪·沃霍对卡尔文·克莱恩说,嗨,顺便和他谈谈广告的事。格蕾斯王妃和好莱坞明星是常客,每个月沙特国王的侄子乘私人飞机飞上7000英里,只是为了来这里跳一晚上的舞,然后在太阳升起时飞回家。当杜鲁门·卡波特坐在54俱乐部里的时候,会想起所有那些如果还活着肯定会爱死这个地方的人:王尔德、范朋克、波德莱尔、范韦克滕。

只要进入那扇大门,身份标签便被关在门外,但它不是没有门槛。每晚门口聚集着大量穿着时髦的人,等待得到一张入门卡。鲁贝尔亲自站在门口挑选顾客,也不是所有的名流都没问题,歌星切尔和塞浦路斯的国王就曾经被挡在门外。至于对普通人的要求,则要看上去好玩儿又漂亮。有一年万圣节,两个姑娘打扮成女神,骑着白马来——这在那里不算最搞怪的,鲁贝尔对她们说,马可以进去,你们留在外面。至于得克萨斯来的百万富翁,只好到一边凉快去。

人们都知道54街的那家俱乐部里一定大有乾坤。连出租车司机都会告诉他的乘客:“您还是趁早打道回府吧,就你穿成这样,肯定进不去。”对于所谓“好玩儿的人”,鲁贝尔从他们的穿着判断:比如他不喜欢把衬衫领子翻在西服外面的人,穿紧身化纤面料的人,所有打扮俗里俗气的人——这个很难定义,或者说千万别穿得像娱乐节目主持人那样。

他曾经谈到过选择顾客的规律:一般来说,不欢迎单身女孩,因为他不希望人们想起俱乐部的时候,首先想到那是个泡妞的场所。他本人是同性恋,但绝不会让同性恋在俱乐部泛滥。“每天晚上,我必须掌握这个俱乐部的三分之二个区域都在发生什么,去门口把想要的客人带进来。”他形容这就像请客人来家里玩儿,其中有几个你不是那么喜欢,心里也很清楚他们玩不到一起,但最好维持这种状态,这样客人才不会全都聚在一个角落。他知道美国没有贵族,但有的是名人。为进到俱乐部的人创造一个愉悦的环境,所以名流们才会源源不断地到来。如果他能让名人感觉像回到家一样,而普通人能够和名人共舞,满足一下小小的虚荣心,那么他的俱乐部就会成为独一无二。

( 拉斯维加斯的米高梅大饭店俱乐部,营造着20世纪70年代54俱乐部的气氛 )

( 拉斯维加斯的米高梅大饭店俱乐部,营造着20世纪70年代54俱乐部的气氛 )

那里服务员的水准就和场地的灯光和音响一样重要,当然都是俊男靓女。除了不要让客人亲手倒香槟等这样的小规矩,他并不在顾客和服务员之间划界限,鼓励他们以松弛的状态工作,和客人聊聊天,跳跳舞。总有出身低微自觉有几分姿色的年轻人向往到54俱乐部工作,得到高额的小费或者被客人带去威尼斯过一个周末。但最好明白大家不过是在找乐子,以为从此就一步登天彻底改变命运,那未免想得远了点儿。

斯蒂夫·鲁贝尔上中学的时候学打网球,他爸看他打了几次后,发现了儿子不能成为种子选手的真正原因——他的注意力总是不集中在球上,而是周围的人上面。这样的鲁贝尔长大之后,无论做餐馆还是俱乐部,都是个天生的公关能手。深谙名利场的达尔文主义,对世人的虚荣心理观察透彻,只有他能想到把俱乐部里又脏又湿的地下室装修成VIP室,进入这个房间,需要通过一个暗门,是门槛之上的门槛,到了这一步,连名人都想削尖脑袋挤进去。

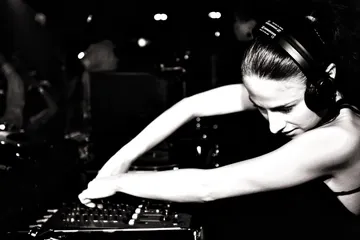

( 今年夏天MIX将迎来它4岁生日,图为MIX的DJ )

( 今年夏天MIX将迎来它4岁生日,图为MIX的DJ )

在54俱乐部出现之前,大部分娱乐场所都隐藏起他们的背景和实力,但鲁贝尔极尽炫耀之能事,大家都觉得能进入54俱乐部是件了不起的事儿。后来54俱乐部的垮掉也正是因为他的炫耀,在一次电视访谈节目中,他告诉主持人,俱乐部每晚流水可达75万美元。事实是鲁贝尔差人在午夜把大量现金转移,然后改变收款机上的记录,由此达到偷漏税的目的。因为这个节目,他被IRS(美国的税务局)盯上了。

斯蒂夫·鲁贝尔蹲了13个月的监狱。在向控检方提供了一份偷税者名单后,于1981年2月获得早释。此时54俱乐部已经易主,新东家请他做“俱乐部顾问”。纽约渐渐出现了大财团挨家收购俱乐部的趋势,以非常商业化的模式经营,不求有功,只求无过。54俱乐部勉强维持了几年,终究风光不再。1986年,俱乐部正式关闭,鲁贝尔于4年后去世。

在鲁贝尔回归后的第一个派对上,他的老朋友们都假装若无其事,一切都没变。但不管他怎么努力,都不再可能回到从前,这和特定的文化政治背景有关。上世纪70年代后期的美国,人人都心事重重。对政府丧失信心,经济萧条,伊朗人质危机,石油紧缺,54俱乐部正好成了许多人在危机四伏的大环境中,自我沉溺的绝佳场所。70年代的美国还延续着60年代追求自由的风气,到了80年代初,美国经受到战后最严重的经济危机的打击,以及艾滋病被发现,人们换上了一副对自己负责的态度开始生活。

张楠:“夜场没有末班车”

张楠最近刚把MIX旁边的芝华士“飞吧”盘了下来,正在进行设计装修,准备开MIX二店,而一年前,他在北京工体西路上开了第二家俱乐部Cargo。他的第一家俱乐部MIX开业于2002年,到今年夏天将度过4岁的生日。听起来并不长,但在北京的俱乐部经营环境中,算是已经火了很长时间。因为——“客人是残酷的。”张楠坐在他的办公室里如是说。

“在北京晚上出来玩的,有一个相对固定的人群,人数并不算多,还很分散。来MIX比较多的是生意人,娱乐圈的人和时尚杂志的编辑们,基本上都不是照着朝九晚五的规律生活的。我发现来MIX的人都一个心态——在寻找。不管是男孩找女孩,还是女孩找男孩,或是就想放松一下,喝点小酒,都是在找适合自己的东西,我就给他们想要的。

( 开业一年的Viproom,夜夜人潮涌动 )

( 开业一年的Viproom,夜夜人潮涌动 )

“来MIX的有很多漂亮女孩,很多人又冲着这些女孩来。《手机》里有辆宝马七系,从车上下来十几个女孩,我觉得这个就特能反映一批玩的女孩的心理。我看到的故事太多了,还想过拍一个小电影。MIX里不是有很多监控器么,我就想抓住一个这样的女孩,从她第一次进门就开始拍她,她在场子里的流向,包括坐哪桌喝酒,和什么人说话。可能最初来时,她穿的是那种朴素的学生范儿,住在租来的小房子里,到玩了半年之后,坐着宝马走,到最后自己开车来,反映这个女孩命运的变化。

“我最早不是做酒吧的,卖汽配,我觉得酒吧卖酒和这个没有区别,都是说服对方接受你的观点。MIX的服务比较人性化,就是特给人面子。场地的感觉也很重要,环境要能留得住人。如果把一个俱乐部的装修、音乐和宣传分100分的话,我会给装修50分,装修最重要的是结构,这决定一个夜店的气场。音乐两年前是30分,现在也就占20分。这是由顾客的消费习惯决定的。MIX之所以现在还火,是它最早把Hip-Hop做起来的,所以吸引了喜欢这类音乐跳舞的人,但这类客人,这几年间据我观察,已经换了七八拨了。

“客人非常残酷,特别是有消费能力的人,他们是哪儿新鲜去哪儿,仅仅冲你的面子,留不住人。我只能坐在店里,想想哪里还可以做得更好。俱乐部越往后做,越应该注意细节,细节决定品质。比如杯子和家具的做工质量。去别的地方玩儿,我会留意人家做得好的地方。伦敦有家餐厅,晚上吃完饭可以跳舞,我特意观察过他们的保洁员,他们的袖口都是七分袖,而国内一般都是长袖。我就问这是为什么,原来俱乐部的保洁员打扫卫生的时候,经常捡到东西,袖口长就方便于他们藏起来,七分袖就会暴露在大家的眼皮底下。

“夜场没有末班车,不是说在正确的时间正确的地点开了一家俱乐部,就可以一劳永逸。不管是好玩的,高雅的,什么东西到了咱们国家啊,就朝着恶俗一路狂奔。北京的夜场发展的速度比客户群发展得快,老有新的店开张,你得不断推出酒水促销等活动,想各种办法延长俱乐部的青春期。我们最近做了自己的音乐厂牌,Load和‘盟’,7月里会在日坛公园做露天派对。以后我还想组织一个棒球队,把各个使馆喜欢打棒球的人组织起来,联络一下感情。

“我们管工体西路这片叫‘红海’,因为竞争太激烈了,拼得血流成河。老板有的是房地产商,开矿的,店面装修,动辄就投一两千万的,你投几百万都不好意思在这片儿开店。我觉得工体西路这片已经违背了做生意的基本规律:正常情况下,应该是经营两年,前8个月把成本收回来,挣一年零四个月的钱,两年之后,重新装修,再挣两年钱。而现在你刚装了半年,马上有比你装得更好的店开业,客人觉得你的店装得不好,不来了,赶紧再拆再装。

“开新店有两个忌:第一,不要把成功的经验复制过来,因为人群不一样;第二不要轻敌。Cargo刚刚重新装修,被趋势逼得没办法。开Cargo,我是想尝试一种不同类型的音乐Drum n'Bass,我去伦敦玩的时候,发现这种音乐是那边俱乐部的潮流。Cargo做过几次派对,小孩玩得很high,可很多老顾客不会跳,来了问我,‘哎,张楠这音乐怎么跳啊?’我也没法教他,说你就跟着哆嗦吧。做第一个吃螃蟹的人,这个过程挺痛苦的。可能很多人不认,如果反响好,这树长起来了,很多人又来摘桃子。咱们国家的人喜欢旋律强的音乐,因为肢体语言差,外国人听这种音乐跳的舞很有朝气,我们叫那‘电范儿’,可你看来俱乐部的中国人穿得很洋气,但没有朝气。

“大家都忘记好玩的俱乐部是什么样儿了。俱乐部比较健康的发展,是应该让人有跳舞的冲动,但现在很多俱乐部进去就是干喝。夜店越来越畸形,大家都拿装修来拼,包房一家比一家豪华,那明天再开一家怎么办?MIX二店我就想回归比较古朴的方式,起码舞池大于座位区,一盏频闪灯都不用。老有各地的人找我合伙开俱乐部。可我觉得俱乐部开连锁是件挺二的事。那太商业了,毕竟这种挣钱方式有种自娱自乐的性质在里面,有属于你这家俱乐部的独特文化。”

吉尔:做自己的party风格

吉尔(Gilles)是上海Viproom俱乐部的股东之一,其他三位股东平时都各有各的事情忙,这个32岁的法国人担当起行政总监,每天到店里打理生意。开业一年的Viproom,夜夜人潮涌动,最近刚做完第二次装修。装修是否够档次已经不是它需要考虑的问题,而是到了这样一个标准,如何把软件做得更好:

“我在上海住了10年,做俱乐部之前是做DJ。我看到现在很多中国的俱乐部请国际大牌DJ,这个周末是Trance,下个周末是House,风格没有统一性,其实这样并不利于客户群的培养。去年我们也请过很多大DJ,但今年我想少做,因为后来发现我们的客人并不真的关心DJ的事情。今年我想多做主题派对,比如做‘天使派对’,让服务员装扮成天使的样子,室内装潢也做相应配合,或者万圣节派对,为客人准备化装的道具,让大家玩到尽兴。装修达到我们这个水平,比的就是看你能不能做出自己的派对风格。

“俱乐部的格局很关键。VIP的空间很开阔,坐在任何一个卡座,场内的情况一览无余。我们还有一个舞台,可以做表演。这在上海的俱乐部中很少见。VIP走的是高档装修,中档价格的路子。来的客人以上海和港台的生意人居多,还有做电视媒体的,模特和演员。放的音乐是商业舞曲,这样比较安全。有次我去北京的‘糖果’玩,王磊在那儿做派对,我看到很多人在舞池里跳舞,气氛很好。后来他来我们俱乐部放音乐,就没有人下去跳舞。我注意到上海人能接受的新文化都是比较时尚的那种,我就放他们喜欢的音乐。对我来说,最重要的是让客人high。音乐就是个感觉,听到喜欢的音乐,那种感觉就会从他们身体里释放出来。

“我回国的时候,会看看别人是怎么做的。国外生意好的俱乐部,音响灯光做得很专业,还有服务,但不能全盘借鉴,因为有地域文化的差异。在中国有个奇怪的现象,中国人多的夜店老外不爱来,老外多的夜店中国人也不爱去,因为大家对环境的要求不一样。比如很多俱乐部喜欢用变色的灯,中国客人比较接受这个,我觉得这个城市的人好像特别喜欢霓虹灯。但外国人就不是那么喜欢。我也一直在想如何做老外的生意,这就需要设计一个环境,老外和中国人在一起都觉得很舒服。

“国外的高档俱乐部,我们叫people club的那种,会控制进入里面的人,而且没人会穿着牛仔裤去俱乐部。但我们不是会员俱乐部,也不能去挑选客人。在国外俱乐部的服务员可以拿很多小费,但是中国客人很少有给小费的习惯,服务态度肯定会有所差别。我们花很多功夫在服务员的培训上,比如我会要求服务员记住老客人的名字,下次来时,用他的名字招呼他。后来在上海开的俱乐部,他们的老板就把服务员送到VIP来培训。我想我已经适应了中国的俱乐部特色,只有一个不习惯的地方,就是要喝很多酒。我不喜欢喝,但是没办法,客人认识你,你必须陪着喝,要不人家觉得你不给面子。”■ 俱乐部老板三个