身份和命运

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

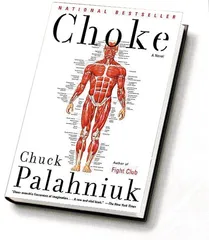

美国媒体报道说:“已经80高龄的发明家哈姆利克教授最近很不顺,他小儿子在积极揭穿他好多所谓的医学贡献。但今年至少有一件事会让他开心一下:他发明的哈姆利克急救法救了电影演员、《搏击俱乐部》的编剧恰克·帕拉尼克一命,他近来在吃凯萨色拉时,因为没嚼烂而噎住了气管。”

诡异之处在于,恰克三个星期前完成一部根据他的小说改编的电影《梗塞》(Choke),他在里面演一个餐馆老板,一个客人被鱼刺卡住了喉咙,店伙计正确地给他施用了哈姆利克急救法。现在恰克自己被噎住了,他已经研究了好几个礼拜窒息,知道该如何处理,但是他说不出话。他开始像个袋鼠或者兔子一样上蹦下跳,他的朋友问:“有人会心肺复苏术吗?”恰克暗想:“完蛋了,他以为我是心脏病发作。这时一位年轻女子跑了过来,挤压他的腹部,给他做哈姆利克急救。恰克吐出一块食物,能够开始呼吸了。结果他这顿饭免了单。

卡夫卡笔下有个饥饿艺术家,恰克则写了一个表演梗塞的艺术家。《梗塞》的主角是一个年轻人,为了挣钱给母亲治病,他在餐馆表演被噎住后的反应。恰克说:“我认为美国文学的核心主题是创造自我。我们可以在亨利·詹姆斯的《波士顿人》中看到这主题,在《了不起的盖茨比》中也能看到,还有《第凡内早餐》。乡下人进了城或者移居边疆都要重塑自我。在美国比比皆是,按照自己的梦想来创造自我,无名之辈成了名人。《搏击俱乐部》的出发点是你不是什么人,《看不见的恶魔》的出发点是依照时尚和幻想来塑造自我,《幸存者》的出发点是朝着不朽塑造自我,《梗塞》是有目的、有担当地塑造自我。”

关于自我认同,阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)最近刚出了一本书,叫《身份和暴力——命运的幻象》(Identity and violence:The Illusion of Destiny)。《华尔街日报》一位编辑写道:“也许会有人忍不住建议重新给阿玛蒂亚·森这本书命名,如果作者征询他的意见的话。《身份和暴力》太耸人听闻了,相比之下,《森和情感》(Sen and Sensibility)是一个完美的书名,反映了作者对每个人情感的体察和他迎合各种政治倾向的心情。”

森先生现在是哈佛大学的教授,因为在福利经济学领域的贡献而在1998年荣获诺贝尔经济学奖。他的学术成就高到人人都知道他前一个职位是剑桥大学三一学院的院长,英国学术金字塔的塔尖。人人都知道这一点,除了英国希思罗机场的一位移民官员。几年前这位官员看到森先生的印度护照和入境表格,表格家庭住址一栏中写着“剑桥大学三一学院院长府第”,他问森先生是不是院长的好友。他这一问让森先生陷入了沉思,他就在机场思考起“我是否可以说我是自己的朋友”来。随着时间一秒一秒地流逝,移民官员问森先生的移民身份是否有违规之处。森先生想起这段插曲,觉得这段遭遇提醒我们,身份有时候会是一个很复杂的问题。

《身份和暴力》的主旨是,如果认为一个人的身份是单一的,将人格的其他方面排除在外,如此这般将人缩微化,是错误的,也是无益的,是分裂的,也是危险的。换句话说,将个人简约为一个单一的主体贬低了人的身份。森先生的主张实际上是人们拥有多重身份,“同一个人可以是一位美国公民,来自加勒比,是非洲后裔,又是基督徒,自由主义者,素食主义者,长跑运动员,历史学家,教师,小说家,女权分子,异性恋,拥护同性恋者的权利,热爱戏剧,环保分子,网球迷,爵士乐家,相信外星人的存在并很想跟它们交流(用英语)”。有人质疑阿玛蒂亚·森,这样说有什么意义呢?他将身份和个人兴趣爱好搅在了一起,长跑运动员跟身份中的基督徒和美国人能是一回事吗?身份确实具有诸多可能,除了肤色之外,很多东西都是可以改变的,某一个身份不是改变不了的命运。但是,正因为身份是不断变化的,相同身份者隔绝外人的标准也跟着变化:“如果我们某天早上醒来,发现所有人都有了同一种族、信仰和肤色,我们到中午就能找到新的歧视别人的理由。”■ 身份命运