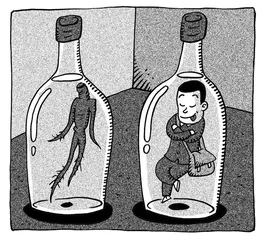

酒事(390)

作者:三联生活周刊(文 / 马哲非)

1986~1987年间,在北京蒋宅口的交通部宿舍,沙滩的中宣部宿舍,台基厂的外经贸部宿舍,从中午到下午,家长们在各个国家机关道貌岸然的时候,他们的半大儿子们旷课回家,正进行着一生中最初的酗酒活动。我们的起点很高,喝的是清香型白酒的代表——52度的汾酒。当时,一个张姓同学的爹在朝中做大官,老张是老西儿,家乡人民孝敬的,小张就往外偷。每次喝酒,张小西儿的军挎里都装着两瓶汾酒,两瓶竹叶青。现在想来,这两种酒怎么一块儿喝呀?那时候草莽初喝,不懂礼数,举起碗来一通叫嚷,不消几分钟就见碗底。汾酒喝完了,接着竹叶青,都没了就去小卖部买啤酒——那种散装的,用红塑料桶打回来,几个人围桶而坐,一碗一碗地舀。

真是牛饮。上个月去太原出差,汾酒集团的头头请我公司的头头,我公司的胖头陀酒功早废,拉我壮胆。实际上虚惊一场,人家根本不跟我们比划。席间喝的汾酒被这帮人视若珍宝,估计这也是不和我们比划的原因,舍不得。“这可是20年的汾酒,来,干一杯!”——那杯子,我得把第一杯含在嘴里,等着第二杯攒到一块儿,才够一口的。不过东北人讲话,该咋咋说,酒是不错。含着一口等第二口的时候,想起当年被我们吃人参果似的干掉的琼浆玉液,悲从中来。那个时候只晓得汾酒辣,杏花村甜,啤酒苦,不辨媸妍,不分香臭,只是喝。图的什么呢?现在想来,一是逆反,二是刺激,还有三,就是给过剩的荷尔蒙找个发泄的去处。

第一次喝高是高二第二个学期刚开学,文理科分班,几个人分到不同的班级。开学头一天就说好第二天要喝一次。那天本来是要下午逃课的,可喝到一半我忽然想起下午第一节课是地理,我是地理课代表,谷老师还没见过面,一下午的酒在一中午喝完了。上课前五分钟,老谷来到教室找课代表帮他去拿教具。后来听说,老谷站在满身酒气已然睡得如同死猪的我的桌前,停留片刻,默然无语,悄然离去。课上到半截,我醒了,要吐,向老谷示意,他点点头,我就起身往外走,没忘了叫另外一头醒过来的死猪。丫说:我没事。我在卫生间洗脸的时候,他进来了——“操,吐屋里了。”后来我们蹒跚着出了学校后门,在当时还没有被拆的胡同里喝茶,那时候还兴打家具,我们喝着木匠的茶,席地而卧,枕着木头昏然睡去。被人叫醒时天都快黑了,我没敢直接回家,去澡堂子洗了个澡。回家的路上,看树梢的月亮,心里有年少的惆怅。■ 酒事