洋县替考:陕南高中的脆弱生存样本

作者:三联生活周刊(文 / 王家耀)

(

6月7日,江苏省首次使用金属探测器进行进场检查,打击利用手机等现代通讯工具进行考试作弊的行为 )

(

6月7日,江苏省首次使用金属探测器进行进场检查,打击利用手机等现代通讯工具进行考试作弊的行为 )

一次轻而易举的替考?

按照杨桓的说法,考试前,老师告诉他,让高二成绩优秀的学生参加高考,是为了练兵。等拿到准考证,才知道名字不是自己,他也并不认识那个人。但这时所有一切都已准备就绪,他只能上考场了,班里同时有好几名同学一起参加高考,因此他没在意。洋县中学2005届毕业生,即将赴美国攻读工商管理专业的史杰这样向记者解释,在这个小县城的中学里,学生基本没有自我意识,所有行为都是按照老师或者家长设定的路线。

6月7日上午,洋县中学考点第17考场,杨桓的考号是0804110497。按照洋县纪委副书记、替考事件调查组副组长张志强的说法,当天上午开考前,杨桓就被洋县中学一名老师认出是该校高二学生。那名老师随即通报监考老师,来自洋县城关中学的监考老师在考试过程中一直注意杨桓。等第一场考试结束,经询问,杨桓主动承认是代替别人考试。他试卷上的名字是韩超柯。

替考调查组出示的初步调查结果这样描述这起事件:洋县智国中学2005届高中毕业生韩超柯想要报名参加高考,但因在外打工没时间复习,网友杨桓恰好想要练兵,于是两人商定,由杨桓代替。随后杨桓将6张照片交给了韩超柯,韩超柯将他自己的户口本复印件及杨桓的照片交给了智国中学政教主任牛文和,牛文和仅查看了户口本复印件,即将韩超柯安排给了高三班主任吕永祥,吕永祥在韩超柯的相关报名表上贴上了杨桓的照片,随后将韩超柯及本班学生的报考档案一起交给了牛文和。牛文和签字后将学校所有报考档案统一上报了县招办。6月6日下午,杨桓在洋县阳光招待所顺利领到了贴有自己照片、姓名为韩超柯的准考证。

按照这样的描述,整起事件主要是由杨桓和韩超柯两人操纵,完全属个人行为。

洋县纪委的处理结果认定牛文和与吕永祥两人的责任是工作疏忽、把关不严,决定给予两人党内警告处分。这个调查结果显然迥异于杨桓对替考事件的描述。“调查结果是假的。”杨桓的母亲告诉记者,替考事发后,学校老师一开始说没关系,不影响孩子上学,但又不让孩子去上学。后来学校干脆说这件事跟学校没关系,完全是杨桓的个人行为。这个18岁的男孩于是觉得已经没法在洋县待下去了,甚至想辍学外出打工。

与杨桓同时在洋县中学考点被查出的还有一名考号为0804150440的考生。当天下午,在洋县城关中学考点另两名替考生被查出。6月16日晚,洋县纪委副书记、替考事件调查组副组长张志强接受多家媒体联合采访时称,另外3名考生以及被替考者事后均不知去向,3人所有证件全部是伪造的,唯有照片是本人,目前无法判断三人来自哪所学校。这是调查组成立后的第8天,按照张志强之前的说法,调查组抽调了纪委、公安、教育等多个部门的20多名工作人员,一直在加班加点调查。

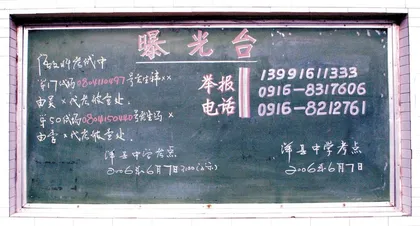

( 6月7日,洋县中学考点在黑板上公示对替考考生的查处情况 )

( 6月7日,洋县中学考点在黑板上公示对替考考生的查处情况 )

“这是否意味着这四起替考事件与洋县中学这所省重点中学没有任何关系?”面对记者的问题,张志强回应说,截至目前,与洋县中学有关的只是,杨桓是该校高二的学生,但他是在智国中学报的名。

戏剧性的场面是,当天下午,洋县县委宣传部提供的最新调查结果中:根据已经查实的4名考生替考事实,洋县中学校长、副校长均已被停职检查,洋县中学教导处主任梁某、洋县医院医生常某已经被实施双规。张志强没有解释这样处理的理由,“一切都在调查中”。

练兵抑或替考

洋县究竟有多少高二学生参加了高考?或许下面的场景可以做出浅层次的回答。6月8日,洋县中学和城关中学两个考点几个考场数名考生无故缺考,而其中多数考生都参加了7日的考试。洋县招办工作人员证实,洋县考区共有40余名考生缺考,有十几人一直未参加考试,其余30余人中途无故退场。

“学校确实有高二学生参加了高考。”6月14日,临时主持工作的洋县中学教务处副主任袁华祥接受记者采访时表示,让高二学生参加高考主要是为了练兵,积攒经验,为来年高考做准备。“当然也不排除有指标和奖金的因素。”袁华祥随后补充说。

记者调查得到的信息显示,洋县中学高二多数班级的前几名都参加了今年高考,这样的练兵考试在往年也有发生。洋县中学高三考生卢明(化名)告诉记者,2005年他读高二时就曾参加过一次高考,当时是高三一个理科班的班主任直接找到他,他把身份证号码、照片等给了那名班主任,所有报名手续都是对方办理,报名费是对方出的。卢明拿到准考证后,顺利参加了考试。当年他考了550分,可以上二类院校,但并没有填报志愿,班里另外4名参加高考的同学成绩也都不错。那年,全校至少有20多名高二学生参加了高考。这在学校都是半公开的事情。

“不单独组班,也不突击培训,直接拉上去参加高考。”袁华祥称练兵并没有什么可以遮掩的,这样的事情陕南乃至全国很多高中都在做。很多高中甚至将参加高考的高二学生集中起来突击培训。

“高二学生没有参加完会考,学籍档案都不对,怎么能报名呢?”“有些学生只求拿高中毕业证,因此参加完会考后就离校了,高二学生可以顶替这些学生参加高考。”这样的事情在外行人看来很难,但实际上很容易。

办理高考准考证,最初的审查程序全部由学校完成,包括审查报考学生是否完成高中阶段各科的会考,户口所在地是否在辖区等。然后学校填写符合条件的学生的情况报到当地县区招办。县区招办收到学生报名表后,上报省市招办,领取同等数量的准考证,县区招办统一填写姓名、编号、考场等信息后下发到学校。学校核对相关信息后,组织考生在班主任监督下粘贴个人照片,确认无误后上缴县区招办,县区招办加盖钢印后留取存根,然后在考前几天下发到考生手中。

因此,只要学校通过,高二学生报名非常容易,这也是练兵泛滥的一个诱因。

类似杨桓这样的替考生,准考证及存根上的文字信息不变,只是替换了照片,那一般也是在学校环节出了问题。只有班主任熟悉自己的学生,可以核对考生姓名和照片,招办人员没有精力也不可能一一核对考生姓名和照片。如果是学生在领到准考证后,再更换照片,那和存根上的照片不符,很容易被监考老师发现。

无论练兵还是替考都不是学生个人所能操纵的行为。两者区别不过是准考证上的名字。在学校这个庞大的教育机构面前,这样细节上的操作看起来显得微不足道。

洋县中学的生存之道

“让高二学生提前参加高考的一个目的是为了提高升学率。升学率提高了,生源自然就有了保证。”袁华祥解释说,这样的操作是因为目前学校发展异常艰难。按照目前政策规定,县财政只负担学校教师的人头工资,其他所有学校建设发展的软硬件投入都由学校自筹资金。自筹资金的主要渠道就是学生的学费。

始建于1929年的洋县中学,1997年后,高考成绩一直位居汉中市前茅,考入北大、清华的学生累计达到20多名。2001年之前,学校在硬件建设方面投入很少。袁华祥解释说,2001年后,周边县市几所高中实力逐渐增强,对洋县中学威胁越来越大。为了提高竞争实力,同时也为了评选省重点,学校不得不在硬件建设上加大投入。

综合服务楼两座,136万元,实验楼附楼110万元,科技楼附楼186万元,游泳馆26万元,学生宿舍楼装修28万元,厕所重建12万元,简易饭厅10万元,操场改建10万元。这些建设在2003年全部完成,总计投入518万元。这只是纯硬件,袁华祥说,还有更多软件及其他投入,比如网络教室等等。“这是上午给清华同方的7000元。”袁华祥说着话递给记者一张发票,是清华同方给洋县中学安装的多媒体软件库升级系统,“这都是零碎的投入。”

这样的投入颇有竞争意味。与洋县中学同在县城的城关中学刚投资300万元改造建成了餐饮中心,这使还是简易饭厅的洋县中学必须考虑改造食堂。这些投入绝大部分都是学校自筹资金。自筹资金的途径主要是学生的学费。按照国家规定的省重点中学的收费标准,每名学生每年学费800元。洋县中学在校生一共有2500余人,每年学费收入为200万元。

收入与支出之间是否平衡?袁华祥的回答仍是“异常艰难”。要想维持学校正常运转并持续发展,唯一途径就是扩大生源。生源就是学校命脉。洋县目前三所高中,为洋县中学、城关中学、智国中学。前两所在县城,智国中学在距离县城15公里的乡下。作为省级重点中学的洋县中学教学质量远远好于后两所。洋县中学体育老师李磊(化名)形容为“高好几个档次呢!”

但在对生源争夺上,城关和智国中学并不落后,各方都制定了优惠措施。城关中学甚至给老师下达了指标,每名老师必须拉到2~3名学生,如果完不成指标就要受处罚。学校老师的子女必须在本校读高中。“他们甚至直接派车到学生家里,拉上就走。”李磊很是看不上这种做法,“我们要是这么做,那就掉价了。”

除了要应付本县中学的竞争,还要应对汉中其他6所省重点高中的竞争。李磊举例说,洋县西部一个乡镇初中,70%的学生都去了邻近的省重点高中城固一中,还有一些学生去了汉中中学、勉县一中、西乡一中、西乡二中、南郑中学等,这些都是陕南有名的省重点中学。开出的条件也相当优惠。

为了应付这种竞争,洋县中学也制定了优惠政策。每年中考的前100名进入洋县中学免除一个学期学费。如果入学后能够一直保持,学校会奖励。争夺生源只限于优质生源。李磊解释说,不是说生源总量缺乏,洋县每年有6000多名初中毕业生,但实际上,只有不足一半的学生能够读高中。大量的学生辍学后外出打工或者当兵。这个国家级贫困县,2004年财政收入6250万元,在汉中11个区县中排在中游。县委宣传部副部长路建侠的解释是,这个数字算上了国税的1000多万元,地方财政收入实际不足5000万元。2004年农民人均收入只有1430元,相对于省重点中学一年1600元的学费,即使是普通中学一年也要近千元的学费,多数家庭无力承担。“升高中比升大学还难!”

这样的辍学同样出现在陕南其他县市。与洋县相邻的勉县,自1998年以来,高考位次连续四年保持汉中第二,但高中入学率仅有36%。全县5所普高,每年高一招生仅能达到30个教学班1900余名学生,绝大多数初中应届毕业生失去了接受高中教育的机会。

另一方面是高中资源的配置问题,洋县原有高中8所,因为生源不足和校区建设落后,到2006年只剩下了3所。一个奇怪的格局就这样形成了,一面是大量初中毕业生无书可读,一面是各所高中之间的生源大战。

有限的教学资源自然要优化配置,因此各校都争抢优质生源。李磊向记者解释这一链条:要想保证生源,优惠措施固然重要,最核心的还是教学质量,占有优质生源自然就赢得了高考先机,升学率提高了,生源自然就有了保证。这样不但可以持续扩大生源,重要的是升学率高了,学校可以吸引很多择校生。择校生根据中考分数的高低要一次性交纳不等的入学费用,最少的也要1000元。洋县中学每年都要招收两三百名择校生,这是一笔不小的收入。

学费和择校费不仅是洋县中学,也是陕南其他中学维持生存的主要收入来源。■

洋县的高考意识

替考事件发生后,洋县中学诸多教师面对记者的态度一致封口。袁华祥解释说,高考是高压线,谁都碰不得,尤其在洋县这样一个国家级贫困县,无论政府还是百姓对高考看得都特别重。

更加现实的原因是,高考的升学率与学校老师的奖金是捆绑在一起的。“县里每年都会下一个指标,完成指标就可以拿到基数奖金600元,每超一个指标,奖励500元。”洋县教育局行政科科长王志峰提供的资料显示,县财政每年都会拿出20万元重奖高考质量优胜单位。

具体到洋县中学,班主任先拿奖金的1/7,然后剩下的钱再分成7份,6名代科教师和班主任各拿一份。在李磊的记忆里,每年洋县中学高三毕业班的老师能拿到3000元奖金就很不错了,4000元就很少见。唯一的一次突破是在2000年,有个班80多名考生几乎全部上线,班主任分到了6000多元奖金。“就像1998年长江洪水,百年难遇。”

这笔钱虽然不多,但对洋县中学的老师却是一笔不小的收入。学校办公楼黑板上张贴的工资调整表显示,1995年本科毕业参加工作的老师,现在每月的收入也只有840多元。参加工作24年、担任教务处副主任的一级教师袁华祥每月的工资也才1000多元。全校唯一的特级教师、校长李鹏云的职称工资才1300多元。袁华祥解释说,相比于陕南其他省级重点高中,洋县中学教师的工资低得多。邻近的勉县一中,教师的津贴就是洋县中学的两倍多,汉中市的其他几个中学,津贴更高。就是这样的低工资,前两年还无法发全。

这样的收入与教师的付出差距太大了。李磊笑称,在洋县中学当老师,就是两点一线的生活,学校、家,绝大部分时间泡在学校。班主任更是一天至少要与学生见5次面。早上6点学生起床,班主任就要到校跟早操,然后中午最后一节课、下午第一节课前、课外活动、晚自习这几个时间段,班主任都要到教室,等到晚自习结束,回到家已经22点了。“真可谓是两头不见天。”

每个月八九百元的工资根本不敢乱花。学校很多老师的家属还没有工作,夫妻两个及孩子全靠一个人的工资,虽然县城的消费水平不高。显见的例子是,全县100多辆出租车中,一色的红色奥拓,3元钱可以跑遍县城的角落,县城最好的宾馆套房一天120元,还不能上网。在县纪委工作了18年的张丽(化名),丈夫在县司法局工作,夫妻两人每月收入1600多元,这样的收入在洋县已经列入高收入行列。但张丽仍对记者抱怨,存不到钱。儿子在洋县书院读初一实验班,学费、书本费、生活费每学期要1600元,刨去家庭日常生活开支、亲朋好友的红白喜事,每个月夫妻两人只能存五六百元。

“存钱就是为了孩子将来高考,上大学用。”这几乎是每个洋县家长共同的思路,要想翻越秦岭,走出陕南,只有参加高考。高考可以说是洋县一年一次的盛事,记者在的那几天,小县城两条主要街道上挂满了横幅,“祝愿莘莘学子金榜题名”,这样祝福的话语,让整个县城充斥着考试的硝烟。李磊回忆说,2005年,洋县中学高考再创新高,接近1000名考生参加高考,603名考生进入重点院校和二本。当年全县共有2645名学生报名参加高考,660多人升入重点院校和二本。成绩下来后,洋县中学鞭炮整整放了一个上午。

在这样浓烈的高考意识下,县里每年都要下达高考指标,而且指标一年比一年高。2005年,洋县中学考了603名本科,2006接到的指标就是604名。“县里的意思是,只要多考上一名就是进步。”学校再通过组织考试摸底,将指标分配到高三各班。李磊说,这给了老师很大压力,奖金也越来越不好挣了。当然,这样的指标分配,国家政策并不允许,但在洋县乃至陕南的诸多高中,所有的教育政策都被学校生存和教师生活的现实所牵引。在这样的背景下,高二学生参加高考练兵,抑或是替考,就现实地按时出现在既定的轨道上。■ 大学样本陕南高考生存高中替考洋县中学洋县脆弱