在我身上,有某种令人过敏的东西

作者:曾焱(文 / 曾焱)

1917年春天,让·科克托邀三五密友到罗马和那不勒斯小住,里面有贾吉列夫、斯特拉文斯基、毕加索。他们晒着地中海的太阳,攒了一个剧,便是后来被称为“和19世纪决裂象征”的《游行》(Parade)。创作团队有点过分奢侈:科克托的剧本,迪阿基列夫的编导,萨蒂的作曲,毕加索的舞美。同年5月18日,该剧由贾吉列夫统领的俄罗斯芭蕾舞团在巴黎首演,场下震惊,现代芭蕾舞剧在评论界一片热烈的吵骂声中诞生了。《游行》很快被迫停演,留下很多停不下来的东西,照耀整个20世纪。毕加索为舞剧画的那块巨型布景,长16.4米,宽10.5米,重45公斤,现在作为画家最珍贵的代表作之一收藏在蓬皮杜艺术中心,偶尔也会被送到国外公开展出,但几十年里加起来不超过10次。毕加索的收获还不止于此:他认识了俄罗斯芭蕾舞演员奥尔嘉,这个女人第二年成了他第一任妻子,带他进入完全不同以往的巴黎艺术圈,助他开出一条功成名就的大道。诗人阿波利奈尔亲自为《游行》的演出节目单写了剧情介绍,他在现成词汇中找不到足够表达自己观感的那一个,于是造了一个新词——“超现实”。这是“超现实”第一次不经意的亮相,而未来将门徒遍地的超现实主义运动领袖安德列·布列东此时还寂寂无名,正在巴黎耐心等待出头之日。

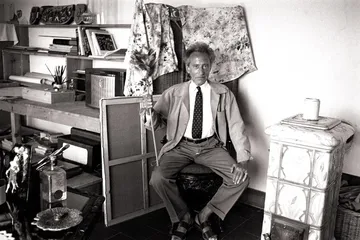

从《游行》开始,科克托在先锋艺术的圈子里有了足够并且长久不衰的影响力。他是什么呢?著名诗人、小说家、电影导演、画家、戏剧家、音乐评论家、专栏作家……都是。他所实现的一切,完全可以满足任何时代任何人对于天才的想象力。晚年科克托曾经坦白过内心:“天赋意味着迷失……我过去的生活和将来的生活都用来拒绝这笔不幸的遗产。”也许这就是他永远不肯在一个领域里停留到足够伟大的原因。他把整个人生变成了一次创作,从一种艺术形式进入到另一种艺术形式,留下开启时代灵魂的作品,然后离开。首先是诗人,至少科克托自己是这样为一生下定义的,因为诗人就像无赖,“想做什么就做什么,百无禁忌”。科克托要求出版社把自己所有作品都在“诗”的名义下出版,不过他最有名的诗句则来自诗集《歌剧》:“我是一个谎言,永远说出真实。”

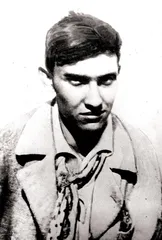

法国名传记作家克劳德·阿尔诺为科克托写过一本传记,书题奇长无比:《不仅讨厌,简直可恶,鲜有人读,不被理解的诗人》。阿尔诺渲染了科克托和超现实主义领袖布列东之间的敌意,说布列东的信徒们把科克托看成假想敌,讨厌他的书,甚至不愿看见他这个人。这两人各自的追随者如果在巴黎大街上碰上,会像如今的超女“粉丝”一样,“每每大打出手”。关于两人的不容,另一种说法是因为布列东讨厌同性恋。科克托从来不隐瞒自己的同性爱好。他最著名的情人是法国文坛天才少年雷蒙德·拉迪盖(Raymond Radiguet),两人的故事因为凄美而被传谈:1919年5月的一个晚上,拉迪盖独自上门求见科克托,通报的人说:“先生,有个孩子想见您,一个拿着手杖的孩子。”科克托对这16岁的俊美少年一见倾心,从此不离左右。拉迪盖此时还没有写出那本轰动法国和欧洲的小说《肉体的恶魔》,他只是一个漂亮、敏感、早熟的少年,但科克托已经嗅到了他身上令人畏惧的天才气息,那种气息唯有早逝的诗人兰波曾经拥有过。很快写成了《肉体的恶魔》,文学评论界用了“伟大”来形容它在法国文学史上的地位,将拉迪盖具有法国文学古典美的文风和女作家拉法耶夫人相提并论。战争,13岁少年和19岁少妇的爱情,科克托形容拉迪盖早熟的心性和文笔,“他生下来就40岁”。1923年,20岁的拉迪盖写完第二本小说,来不及接受欢呼,死于伤寒。

科克托伤痛到不知所措。他开始大量吸食鸦片,在1924年到1930年间,科克托反复吸毒和戒毒,频繁更换恋人,生活中只有三样东西变得长久:鸦片,画画,诗歌。他创作了《精神病疗养院》和《鸦片》两个系列画,和当时在巴黎兴风作浪的那些超现实主义画家有非常相近的风格,画面呈三维空间,画中人物被变形得荒诞古怪,他的人物造型被形容成“从烟斗演变出来的圆柱体的组合”。他也写小说,代表作大概四到五部。他写一部小说最多花几个星期,读的人也只需要几个小时。极少故事和背景,字句极其简单,跳跃,页面上空白多过文字。这种写作路数在当时很不合规矩,到20世纪下半叶却成气候,被法国新小说派继承了多半衣钵。

然后他想拍电影了。1929年科克托完成了电影史上最早的先锋试验电影《诗人之血》,至今这部片子仍然是心理学家和电影发烧友的最爱。接下来是票房极好的幻梦剧经典《美女与野兽》。当他想向电影告别,科克托还是选择用诗——他借古希腊诗人奥菲斯之名,把自己全部的生活和思想都放进了两部电影:《奥菲斯》和《奥菲斯的遗嘱》。这改编自他获得最大成功的同名舞台剧。

( 在雷蒙德·拉迪盖(左)之后,科克托的另一个重要恋人是让·布古安。以他和他的姐姐为原型,科克托创作了著名小说《顽皮的孩子》。布古安后来成为法国第一代彩色电影摄像师,为包括雷诺阿在内的多位名导工作。作为两名摄像之一,他因为《最长的一日》获得奥斯卡最佳摄影奖 )

( 在雷蒙德·拉迪盖(左)之后,科克托的另一个重要恋人是让·布古安。以他和他的姐姐为原型,科克托创作了著名小说《顽皮的孩子》。布古安后来成为法国第一代彩色电影摄像师,为包括雷诺阿在内的多位名导工作。作为两名摄像之一,他因为《最长的一日》获得奥斯卡最佳摄影奖 )

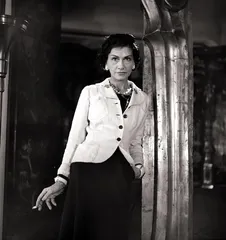

无所不能的科克托老了,不想玩了。1955年66岁的科克托从文坛顽主变成了泰斗,他居然被古板的法兰西学院接纳为院士。在入院仪式上,演讲词里他说了这么一段:“你们让谁在这里和你们共坐一席呢?一个无背景、无身份、无栖身之处的人。也就是说你们为一个无国籍者发放了身份证,为一个流浪者提供了居所,为一个鬼魅制造了身影,为一个无知者拿来了辞典,为一个疲惫的人搬出了椅子,为一个两手空空的人赠送了宝剑。”那可不是一般院士手里的宝剑,就算是在这样的场合,科克托仍然光彩夺目与众不同:一群朋友向Cartier专门定制了一把院士佩剑,由科克托本人亲自设计。剑鞘的栅栏门图案来源于科克托居住的巴黎王宫花园,剑把是奥菲斯侧面像,剑首为象牙竖琴,上面镶嵌有两颗红宝石和一颗重2.84克拉的祖母绿。祖母绿是夏奈尔赠送,科克托昔日戒毒她曾寸步不离守候榻前。

他总是提前行动,甚至能够走到死亡的前面。1962年科克托写完最后一本诗集《安魂曲》,比从前更成功,这是诗人提前发布的死亡通知。1963年科克托去世,却无需别人为他的灵魂祈祷。■

( 夏奈尔也是科克托的知己 )

( 夏奈尔也是科克托的知己 )