不怕死的人死了(384)

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

人是必须要死的

英国著名女作家缪丽尔·斯帕克(Muriel Spark,1918~2006)爵士死了。

对于死亡,斯帕克应该不会陌生。她一生写了22部小说,每一部小说都描绘过死亡——用漠然、与我无关,甚至幸灾乐祸的文字,《驾驶席》的女主人公莉丝挖空心思寻死,《死的象征》中有一个神秘的声音不断给老人们打电话:“记住,你是必须要死的。”她总是尽可能为人物安排一个极端、草率的死亡结局。斯帕克根本不怕死,作为天主教徒,她相信生死上帝早有安排。20年前,她家失火,书桌旁的墙壁被烧塌了,她兴奋地说,我当时要呆在那里岂不是就死了吗?斯帕克对自己的死亡也有过深思熟虑:“我希望死后就埋在这个村子里,我想不出为什么要把葬礼弄得那么忙乱。”她在4月13日凌晨去世,15日被安葬,时间正好是今年的圣周(复活节前一周),她应该觉得这日子还算合适。

因为死亡是小说的主题,很长一段时间斯帕克的作品在书店里被放在“侦探犯罪小说”架上。她欣然接受给予她的“冷酷”的评论:“也许我就是冷酷吧。我总是冷眼相看笔下的人物。我不想给读者看恐怖的东西,更喜欢让他们震惊。”生活的残酷,斯帕克领略得太多了。

斯帕克有过短暂、“损失惨重的婚姻”。1937年,19岁的斯帕克到开普敦旅行,患上流感,一个在津巴布韦当老师,叫西德尼的男人带着花来看她,感动之余斯帕克嫁给了他,并随丈夫定居津巴布韦。西德尼年长她13岁,名字简写SOS,这成了斯帕克6年婚姻生活中最常说的一个词。婚后1年,斯帕克难产生下儿子,不久丈夫的精神病开始发作,异常狂躁,几乎丧失了控制力。“为了我的健全心智”,斯帕克终于得以从婚姻中解脱,1944年乘船回到英国。成名后,她从不隐瞒这段婚史,告诫女人“永远不要相信送花的男人”,以至于终生未能得到儿子的谅解。

她的儿子罗宾从小被送到爱丁堡外祖父母家,现住在爱丁堡,公寓离她的母校很近,母子二人却很疏远,成为斯帕克内心最痛苦的事。斯帕克的正式传记作者斯坦德认为,斯帕克之所以不愿和儿子亲近,一个重要的原因,是这个孩子时时刻刻让她想起那个伤害她的男人。斯帕克的父亲是犹太人,母亲是英国国教徒。1953年,斯帕克接受了国教圣公会的洗礼,第二年却皈依天主教。罗宾成年后成为虔诚的犹太教徒,对母亲的做法非常气愤。罗宾还坚信母亲篡改了他对父亲的记忆,给父亲的人格抹上了污点。母子二人打起了笔仗,最后闹上媒体,众人皆知,母子间也彻底决裂。有人说罗宾这么做是为了炒作自己,为了利于自己的艺术家职业。种种流言只会加深双方的误解。斯帕克强硬地表示:“我儿子认为,就算我不是公众人物,就算全部是事实,为了他的缘故,我也应该闭口不谈。你不能把事情藏起来。我要对我自己、我的生活、我的婚姻说实话。”母子间的疏远,带给她的不是歉意、遗憾、后悔,而是愤怒。死亡也未能弥补隔阂,罗宾没有参加母亲的葬礼。

成名前,斯帕克穷到绝望的地步。她的父母分别是工程师和音乐教师,却很贫困,她上学全靠奖学金。从非洲回国后,斯帕克在军情六处做布道宣传工作。战争结束,她决定当职业作家。她先进了英国珠宝协会的行业杂志做实习记者,随后在《诗歌评论》杂志做了两年编辑,因为鼓吹现代派诗歌被迫离职。她很多年没有工作,稿费根本不足以谋生,鞋子穿出了洞舍不得扔,6年没买过新衣服,一度靠咖啡和药片鼓励自己。作家格雷厄姆·格林给她送来一箱箱葡萄酒驱寒,每月资助她20英镑。著名作家伊夫林·沃也给予她精神支持,盛情赞扬她的小说处女作《慰问者》。

( 4月15日,好友们出席缪丽尔·斯帕克的葬礼 )

( 4月15日,好友们出席缪丽尔·斯帕克的葬礼 )

1961年,斯帕克的第六部小说《布罗迪小姐的青春》(The Prime of Miss Jean Brodie)发表,大获成功。斯帕克名利双收,“从此生活大不一样了”,她戏称抱上了一棵“摇钱树”。

终生都在逃离

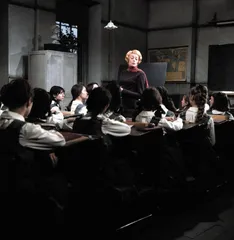

( 《布罗迪小姐的青春》剧照 )

( 《布罗迪小姐的青春》剧照 )

斯帕克发现,盛名让她付出极高的代价。生活里多了喧嚣,很多老朋友却疏远了她,合作者也和她公开产生矛盾。1963年,她逃离伦敦去到纽约,《纽约客》杂志给了她一间办公室。《布罗迪小姐的青春》被百老汇成功改编成舞台剧后,纽约的生活也热闹起来,斯帕克忙不迭地于1967年又逃到罗马。

在罗马,斯帕克过着意大利式的时髦生活。公寓和梵蒂冈一街之隔,里面摆满了流行的北欧家具;她梳着讲究的发型,穿戴着奢华的皮草和珠宝。她结交了很多贵族,出席各种作品研讨会,会议场面就像电影中的古罗马元老院。

( 《布罗迪小姐的青春》 )

( 《布罗迪小姐的青春》 )

一般英国人有单身汉情结,自动把自己和欧洲人划分开。斯帕克却认为自己首先是、最重要的也是欧洲人,所以,住到罗马——欧洲文化的发源地,对她而言是精神、创作上的返乡。之前,评论家给她贴的标签是:乡土气,矫揉造作,喜欢描写犯罪、堕落、不正常的性爱等黑色故事。在罗马,她写出了7部好小说,成功撕掉了这些标签。《星期日泰晤士报》的小说编辑评论斯帕克有“天马行空的文字风格”,是一位“幽默的小说家”。她,以及威廉·戈尔丁(William Golding),用寓言式的作品改变了英国小说的发展方向。著名侦探小说作家伊恩·雷金念博士期间曾以斯帕克为研究对象,他认为斯帕克的小说有诗歌一般严谨的结构。她的小说以死亡为主题,却是喜剧,讽刺到骨髓里。

1968年,斯帕克登广告招助理,在罗马学习雕刻的苏格兰人佩尼洛普·贾丁前来应聘,一拍即合,成为斯帕克晚年重要的合作伙伴和知己。1979年,斯帕克再一次逃离,和贾丁搬到了托斯卡纳乡下一个叫“橄榄林”的村子。那个小村子距最近的城市阿雷佐15英里,只有30个居民。贾丁在村子里有处房产,一座废弃的13世纪教堂,15世纪时圣徒们前往罗马朝圣中途在此歇脚。教堂坐落在长满橄榄树的小山坡上,连接大路的是一条坑坑洼洼的土路,很难找,只有当地人才寻得见。斯帕克和贾丁把教堂改成了住宅,在这里住到去世,并葬在村中教堂的墓地里。

斯帕克去世后,贾丁接受采访说,斯帕克希望能逃避婚姻、儿子、贫困,希望托斯卡纳的阳光能驱散英国的阴霾,她认为橄榄林是世界上最和平的地方。

斯帕克在橄榄林的生活很简单、惬意。她们家中除了传真机、电视机、电话,不再有现代化设备。她每天写作3个小时,手写在学生用的笔记本上;本子是从爱丁堡老城里一家叫James Thin的书店订购的。贾丁誊抄后传真给出版商。其余时间,斯帕克看意大利肥皂剧,用大杯的黑方威士忌和玉米糕款待上门的客人。玉米糕是意大利的传统食物,用意大利皮埃蒙特地区产的玉米熬成粥,冷却后切成片,油炸后配上熏肉吃。去年,英国《清谈》杂志的编辑去采访她,在她的花园里享受到11道菜的家宴。每上一道菜,斯帕克都要发出热情的赞叹声。斯帕克那时几乎失明,要借助高倍放大镜看东西,她的坚强给来访者留下深刻的印象。

斯帕克常常和神父讨论《圣经》,跟邻居相处和睦,乐于助人,喜欢孩子。她每天阅读《圣经》,最喜欢《约伯书》,因为它像一首长诗。偶尔世外桃源的生活会被惊醒。当地猎人为了打雉鸡,放了很多掺毒药的肉,毒死了斯帕克养的5只狗。从来不说粗话的她追着猎人们大吵了一架。

斯帕克最重要的逃离是皈依罗马天主教。她否认受到天主教徒格雷厄姆·格林的影响,“我和格林不一样,很明显他绝对是被折磨,被这些、那些、后来的事折磨。我和他完全不同,我得到的信念多过折磨。”改变信仰的原因,斯帕克说:“简单的解释是,罗马天主教的信仰符合我所认识、相信的东西。复杂的解释是,它就是我一步步建立起来的信念。”

布罗迪小姐的影响

斯帕克终生说着优雅的爱丁堡中产阶级口音,这是女子中学和老师克里斯蒂娜·凯教授给她的。

斯帕克出生于爱丁堡,她在自传《简历》中说,父母很穷,但给了她无穷的爱和自由的精神空间。斯帕克是早慧的孩子,“从9岁起我就知道自己今后会写作”。她经常在校刊上发表诗歌,有“梦想家”的称号。在爱丁堡James Gillespie's女子学校,她饱读诗书,学习法语、拉丁语、希腊语和逻辑学,还遇到了终生难忘的老师凯。凯老师对学生们倾注了满腔热情,斯帕克以她为原型塑造了布罗迪小姐的青春。斯帕克认为,凯和布罗迪小姐的青春并不完全相像,“要胜过布罗迪,那个我所创作的虚构人物”。

已成英语文学经典的《布罗迪小姐的青春》是斯帕克最著名的作品,家喻户晓。小说讲述上世纪30年代,特立独行、自命不凡的爱丁堡女子学校教师布罗迪小姐精心挑选出一帮女学生,发誓要塑造她们的人生,把她们培养成“人杰中之人杰”。她热爱教育事业,不拘一格教导学生,她对学生说“真善美是第一位的”、金缕梅可以护肤,讲夏洛蒂·勃朗特的罗曼史和自己的爱情故事。但她很专制,告诉学生乔托是最伟大的画家,因为自己喜欢他。她欣赏墨索里尼和希特勒,强调集体排斥个人,鼓动一位女生去西班牙支持独裁者佛朗哥,导致这位女生没有意义的死亡。她的女学生们无人成为人杰,她最钟爱的学生不仅向学校告发了她,成年后还出家当了修女,彻底背叛了她。1969年20世纪福克斯公司将小说搬上银幕(中文译名《春风不化雨》),出演布罗迪小姐的是英国著名演员麦琪·史密斯。史密斯因这个角色获得1970年奥斯卡最佳女主角奖,30年后她扮演了哈利·波特就学的霍格沃茨魔法学校副校长。《布罗迪小姐的青春》是斯帕克回到爱丁堡用6周时间写的,为爱丁堡赢得了巨大荣耀,斯帕克因而被称作“爱丁堡的女主人”。

斯帕克像“布罗迪小姐”一样特立独行。中学毕业后,斯帕克在爱丁堡瓦特学院(现改为大学)进修了一门课程,教了一段时间拼写课,又去一家商场做秘书。不上大学,除了经济原因,还因为她看到爱丁堡大学的女生们愚钝像牛,没有生活情趣,不知道当时最红的明星加利·古柏是何许人。再比如她恨前夫,离婚后却没有改回娘家的姓氏“坎伯格”,她嫌娘家的姓太普通,“斯帕克”更有趣。她严厉批评“胆小”的作家,说:“一本书没有判决就不是书。”

斯帕克很有种豪侠的气概,为人慷慨。有一年,她和贾丁在酒店大堂里听到悦耳的钢琴演奏,心中大悦,抓起皮包冲过去,给了演奏者一个大红包。问她为什么这么做,她说,我就是想让他高兴。有传说她和贾丁是同性恋关系,斯帕克对此说嗤之以鼻,说她们之间是“一种如今不流行了的友情”。

除了小说,斯帕克著作等身,有诗集、广播剧本、短篇小说、儿童文学,还为玛丽·雪莱、艾米莉·勃朗特、约翰·马斯菲尔德写了传记,多次获得重要的文学奖项。因为她的信仰,斯帕克被称作天主教作家。这令人质疑。布罗迪小姐自认为是女学生们的上帝,要指引她们的生活方向。但是,她的姑娘们在成长过程中不断审视、否定她,斯帕克以自己为原型创造的女生桑蒂,最终背叛了老师,这是不是上帝的悲剧呢?斯帕克对她的信仰是有所怀疑的吧。

斯帕克不认同天主教所说的地狱观念,相信“所有的罪恶存在于尘世间”。她有世俗的性爱观。离婚后,她再也不想结婚的事,对爱情避之不及,但肯定性爱是“美好的事”而非原罪。她还经常在作品中揭露教会的腐败。有评论家评论斯帕克的小说就像是自己和自己讨论上帝。她的朋友、作家阿兰·泰勒说,斯帕克信仰天主教,却遵循加尔文教派的教义。她从小就被教导要学会控制感情,不要伤感、不能脆弱,自怜更是绝对要避免,完全是按照新教的道德规范来培养的。

斯帕克年轻时支持工党,后来成为无政府主义者,“政客都想控制人民”。她的信仰、作品里厌倦人类的倾向、对伊夫林·沃厌弃人类观点的公开支持,都让读者误读了她的作品。她支持节育,而女权主义者们,因为她拒绝将自己定位成“女人”、“犹太人”、“苏格兰人”等等,也不支持她。对各种误读,斯帕克说:“永不道歉,永不解释。”■ 小说不怕死斯帕克爱丁堡