意大利有多少 天主教徒?

作者:三联生活周刊(文 / 文铮)

( 至今巴勒莫教堂仍是举行婚礼的地方

)

( 至今巴勒莫教堂仍是举行婚礼的地方

)

融化在血液中的信仰

在去意大利之前,我读了很多关于意大利历史和文化艺术的书,几乎所有的书上都称它是一个天主教的国家,有90%以上的意大利人信仰天主教。

在意大利住了一年时间,我一般是逢教堂必进,在欣赏完教堂的建筑、雕塑和壁画后,我也会注意到教堂中的教徒:他们绝大多数都是老人,零零散散地坐在长凳上,目光呆滞地望着前方的圣坛,默不作声。看到教堂中的那些老人,我油然想起中国的京剧,台下的观众也大都是老人,仿佛只有他们才能欣赏这种古典艺术。难道天主教也像京剧一样成为被这个年轻时代冷落的“古典”了吗?

我给罗马大学中文系的学生上翻译课。下课前我突然想起教堂里冷清的场景,便随即问他们:“你们谁是天主教徒?”大出意料,全班近40人竟无一人搭腔。于是我追问道:“你们还去教堂吗?”一个最快的女生打破了沉默:“这要看情况,有时要陪奶奶去,要不她会生气。”她的回答激起了大家的兴趣,你一言我一语地说开了,但讲的都是为什么不去教堂的理由。最后,我替他们总结了一下,得到了他们的认同:意大利仍然是天主教国家,但大多数人,尤其是年轻人只是理论、情感和文化上的天主教徒,他们已不再受教义和宗教仪式的约束。他们去不去教堂要看家庭的传统和要求。他们的原罪感已比祖辈和父辈淡得多,当心灵需要慰藉时,极少有人选择神父作为忏悔或诉说的对象,和世界大多数青年人一样,他们更信赖朋友和互联网。

这种信仰上的变化,主要有两方面的原因,一方面来自于现代,一方面来自于历史。先说前者,大众化传媒为全球化的进程打下了基础,全世界的年轻人穿着相近的衣服,吃着同样的食品,喝着同样的饮料,关注着同一赛事、电影和音乐会,他们被这些相同的因素所塑造,就连思维方式也相似起来。与这些因素相比,宗教这种需要人深刻感悟和潜心实践的东西就成为了一种“奢侈品”,很难被年轻人接受和传播了。

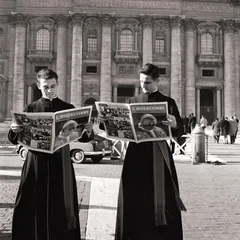

( 守卫梵蒂冈的瑞士卫队源起于16世纪初。入选卫士有着不变的传统,入选条件主要有两条:一是天主教徒,二是未婚,服役期为两年

)

( 守卫梵蒂冈的瑞士卫队源起于16世纪初。入选卫士有着不变的传统,入选条件主要有两条:一是天主教徒,二是未婚,服役期为两年

)

再说历史原因。在墨索里尼当权时期,梵蒂冈与天主教会签署了《拉特兰条约》,确定了双方的司法、经济和社会关系,该条约宣称:“意大利承认并重申此原则,即罗马教皇的天主教是意大利唯一的国家宗教。”二战后,世界力量对比的变化和科学的进步,导致天主教信仰的低谷。20世纪60年代后,天主教会为了克服危机,召开了第三届梵蒂冈大公会议,开始在教义、礼仪、组织和政治等方面走向现代化。1984年,《拉特兰条约》中部分条款得到修改,“天主教是意大利唯一国家宗教”的条款被删除。到了2002年,意大利内阁通过了《关于宗教自由和废除关于礼拜的法律条例》的法律预案。该法律承认宗教信仰自由的基本权利,禁止因为宗教信仰原因而歧视任何人。

于是,在1974年和1981年,意大利举行了两次公民投票,通过了《离婚法》和《人工流产法》。在一个天主教徒占总人口90%的国家里,天主教会所反对的东西竟然被大多数公民所赞同。

( 在意大利,天主教已变成民族精神的一部分,而那些繁文缛节的教义和礼仪则慢慢退居到了次要的地位

)

( 在意大利,天主教已变成民族精神的一部分,而那些繁文缛节的教义和礼仪则慢慢退居到了次要的地位

)

有人说,天主教在意大利正面临着信仰危机,他们的理由是,参加宗教仪式和宗教活动的意大利人逐年减少,也很少有人向神父忏悔,只举行世俗婚礼而不去教堂的人数增加,神学院的生源也严重不足。这些人的担心不无道理,但“信仰危机”的说法似乎并不适用于意大利的天主教。

2003年,美国将要对伊拉克宣战,得到贝卢斯科尼政府的响应。这时主张和平的天主教会站了出来,组织意大利人民展开各种反战活动,教皇在梵蒂冈圣彼得广场上主持了反战的弥撒,向全世界电视转播。当时我正在意大利中部的山城佩鲁贾,一向肃穆的大教堂里悬挂上了五颜六色的和平旗帜,祈祝和平的弥撒吸引了数千人,把教堂挤得满满当当。教堂外孩子们擎着数十米的和平长卷,征集路人的签名。入夜,身着白衣的唱诗班成员举着一米多长的白色蜡烛,在教堂门口的高台阶上错落有致地排着队,歌声映着烛光在夜空里回荡,围观者无不沉浸在对和平的向往中。第二天,千家万户的窗口都挂上了与教堂中一样的和平旗帜。

在离威尼斯不远的一个小镇上,我随一个天主教家庭参加了在当地教堂举行的圣诞节弥撒。唱诗班、管风琴、用拉丁文吟诵的经文,以及所有参与者认真地应和——这一切仿佛在我脑海里尘封了很久。这家的主人是一位82岁的老先生,他的弟弟是一位传教士,在非洲某一个国家传教,深得当地人的爱戴,最终长眠在那里。他的小女儿在一家教会办的慈善机构工作,工资很低,业余时间参加唱诗班的排练。他的二儿子是全家里唯一的非天主教徒,但这次仍陪着老人参加圣诞弥撒,并认真地唱了圣歌。

在意大利,天主教已变成民族精神的一部分,而那些繁文缛节的教义和礼仪则慢慢退居到了次要的地位。这一点很像儒家思想在中国的情况,诸如祭孔、祭拜祖先这样的礼仪已逐渐被人淡忘,但孝敬父母、克勤克俭的传统还印在中国人的心里。其实,天主教在大多数意大利人心里仍然有国教的地位。在意大利有281个教区,教堂遍布城市村镇。在全国不到5800万的人口中,领取薪金的神职人员多达21万。

教堂里的宗教与宗教里的教堂

参加过“意大利7日游”的朋友回来告诉我,在意大利旅游又累又无聊,绝大部分时间都是“下车看庙,上车睡觉”。他说的“看庙”就是参观教堂。

意大利这个形似长靴的国家在行政上分为20个大区,然而天主教会在意大利划分的教区却多达281个,在这些教区中分布着63000多名神父,还有数以万计的修士、修女和其他各级神职人员。在一座意大利城市里,市政府只有一个,但教堂却遍布街头巷尾。其中有一些是早期基督教的教堂,至今仍在使用,而更多的还是中世纪后陆续兴建的天主教堂。

在意大利随处可以见到一种叫巴西利卡(Basilica)的教堂,它们没有宏伟的穹顶,没有高耸的钟楼,也没有华丽的外部装饰,敦敦实实,朴朴素素。这种教堂的式样产生于米兰敕令下达之后的那个“废旧立新”的时代。

公元313年,对于意大利和基督教都有划时代意义,罗马皇帝君士坦丁在米兰颁布了一道敕令,承认基督教的合法地位。米兰敕令一下,罗马帝国立刻自上而下改变了颜色,一个帝国的罗马刹那间变成了信奉基督教的“神圣的”罗马。地下墓穴中的教徒们纷纷现身于光天化日之下,皇亲国戚和王公大臣们也对基督教趋之若鹜。但朝野上下的新老教徒们都面临着同样一个问题——地面上没有适合举行宗教仪式的教堂。虽然君士坦丁皇帝带头募捐集资,用以兴建教堂。但砖石结构的大型教堂不是一朝一夕可以竣工的,每天都在增减的教徒总不能等上十几年后再领受洗礼。

当时也有一些古罗马的神庙可以利用,但基督徒们却死也不肯进去,因为长期被视为异端的他们恨透了古典宗教,甚至对整个古典世界都采取仇视的态度,发誓与古典的罗马决裂,只要是古典社会崇尚的,就是异教的,他们就反对。巴西利卡原本是古罗马公民集会议事的会堂,没有宗教色彩,于是基督徒们就将它们改造成了自己的教堂,久而久之,这种由会堂脱胎而来的教堂就成了意大利基督教堂的主流形式。

在意大利北部有个叫拉文纳的小城,这里有一座外表很不起眼的圣维塔莱教堂,不是专程而来的游客很容易与它失之交臂。但就在这座其貌不扬的教堂内部,却有着艺术成就最高的中世纪镶嵌画。镶嵌画是由小块的彩色玻璃或石子拼贴成的,在中世纪的教堂里用以替代古罗马的壁画,其内容以“圣迹”和圣经故事为主,不识字的人也能一目了然。当我走进拉文纳教堂的时候,不由大吃一惊,金碧辉煌的镶嵌画布满了墙面,与教堂朴素的外表形成强烈的反差,但我马上意识到,这正是那时基督徒追求的境界:质朴的外表和华丽的内心世界,清苦的现实生活与美轮美奂的天堂。

14~16世纪的文艺复兴运动,虽然提倡恢复古典文化和人文主义精神,但并不反对天主教教会,只是想借助古典的人本主义和理性精神,改变中世纪神学控制一切的情况。文艺复兴时期的艺术大师们几乎都信奉天主教,他们的作品也大多为宗教题材。作为天主教中心的梵蒂冈城就汇集了诸多文艺复兴大师的杰作。

圣彼得大教堂里面最惹人注目的雕塑是米开朗琪罗24岁时创作的《圣母哀悼基督》,这件作品也招来了一些非议,因为圣母的形象实在太年轻漂亮了。可米开朗琪罗的回答是,圣母在我心中就是这样!可见在那时人性的感召已代替了神性的权威。■