国际拍卖:中国当代艺术的新“权力语言”

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 拍卖会现场

)

( 拍卖会现场

)

记者应邀赴纽约现场观看3月31日苏富比首次以中国当代艺术品为主打的“亚洲当代艺术”专题拍卖,眼见每一个成交纪录产生,当然也包括张晓刚那张全场最高价、后来被中外媒体反复惊叹的历史性的97.92万美元:《血缘:同志第120号》。这是国际拍卖公司首次在中国境外拍卖中国当代艺术品,从现场的热烈气氛和数字记录来衡量,这个试探性的专场已经成功,预期不过600万~800万美元的成交额最后翻升到1300万美元,成交率达89%,而且流拍的以日本和韩国作品为多。轰动过后回头看,苏富比的收益远不止于此。在全球艺术品拍卖市场,第一个为中国当代艺术提供了和西方当代艺术在同一价值平台量化比较的机会,等于抢先注册了这一市场板块的“权力语言”。不管艺术界人士怎么评价此次拍卖价格在美术判断上的相符或背离,它都将成为中国当代艺术品正面进入国际市场体系的原始坐标。

购买力的形成和释放

这场拍卖被安排在纽约“亚洲艺术周”期间,每年春季世界各地热衷亚洲艺术品的交易商和收藏家都会赶来参加克里斯蒂和苏富比的春拍,还有“军火库”大楼里著名的展览会,熟络的人气为这个新专场备下了底温。观众里亚洲面孔和西方面孔大约各半,拍卖现场基本全天都保持紧张胶着的状态。苏富比有25名工作人员坐在委托席上,同时替150名通过电话参拍的买家竞价。拍卖进行到第10号作品、张晓刚的《血缘:同志4号》时,第一个高潮出现了,估价5万~6万美元,成交价几个回合就到了41.92万美元。接下来他的《航海员(女孩)》在拍卖师征询现场意见后,直接跳离最高估价11万美元,从15万美元开始竞价,最后以48.64万美元成交。现场于是迅速从热身进入高温,纪录一个个产生,直到全场都期待它冲击最高价的《血缘:同志第120号》,竞价以10万美元为梯度反复交替上升,最后由坐在最后排的亚洲男子得到,是一位来自新加坡的不愿透露身份的藏家。

专场的主要策划执行者、纽约苏富比中国当代艺术部负责人张晓明在拍卖结束后接受记者采访时说,苏富比为这次纽约拍卖已经做了几年铺垫,包括市场分析和在香港进行的三次成功试温。中国当代艺术最早引起苏富比关注是在20世纪80年代末期和90年代初。纽约苏富比副总裁龙美仙回忆,她在1989年被总部派驻香港任执行总监前一直专注中国陶瓷和工艺品,到任后因为朋友介绍,她对当时刚刚起来的一批当代艺术家发生兴趣,并在任上几年亲眼目睹了中国当代艺术市场的形成。“北京的外国专家和上海的外国商人是当代中国艺术第一批支持群体,他们通过自己的个人收藏和展示,在一定范围内向世界介绍了一批早期作品。”香港汉雅轩画廊主人张颂仁是龙美仙反复提到的另一个国际市场推动者,他在1993年策展的《八九中国新艺术》被视为历史坐标,最早一批被国际市场认同的前卫艺术家徐冰、谷文达、方力钧、张晓刚、王广义等都曾是这次展览的中坚人物。龙美仙说,当时被国际拍卖行和画廊关注的还有同期一批写实油画家以及稍后出头的新水墨画家,前者有陈逸飞、王沂东、艾轩等人,画价更高;后者则包括台湾的李华一、于彭,内地的刘丹和朱伟等。她记得1989到1996年期间,担任苏富比中国艺术部主任的张鸿曾试着在每次中国近现代绘画拍卖中放入几件当代新水墨作品,可惜因为数量太少不能形成影响力。“我一直期待这么一天,能把这些人的作品放在一起拍卖,我也相信这天早晚会来。我们努力鼓动公司做这件事情,2001年纽约总部有了10楼这个展厅,我就想,快了。”

2000年在龙美仙的印象中是1993年之后的另一个界点,和中国当代艺术相关的各种展览活动越来越频繁,而且不局限于中国港台地区和内地了。2004年10月,香港苏富比秋拍期间首次推出中国当代作品专场,将中国当代艺术推至高点的是2005年的几次专场拍卖。香港苏富比的“中国及韩国当代艺术专场”72件拍品,总成交额达到4355万港元,远远超出预估。此后不久,香港克里斯蒂(佳士得)举办了“20世纪中国艺术及亚洲当代艺术”专场,168件作品以早期华人油画和中国当代艺术为主,整体估价约6000万港元,实际总成交却超过了1.44亿港元。与此同时,内地拍卖公司嘉德的秋拍“中国油画和雕塑”专场总成交额也首次成倍增长,接近8000万人民币。苏富比总部由此坚定信心,开始筹划纽约专场。他们从纽约古根海姆博物馆聘请张晓明专门负责征集作品,前后大约进行了6个月。

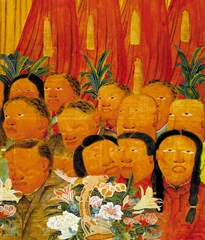

( 4. 岳敏君油画作品:《狮子》 (全场成交价第二,56.48万美元)(219.7×280cm) )

( 4. 岳敏君油画作品:《狮子》 (全场成交价第二,56.48万美元)(219.7×280cm) )

以国际艺术市场的成熟标准,能够彰显艺术品价值的“权力平台”由三个支柱架构:收藏(博物馆和私人)、展览、拍卖。中国当代艺术从20世纪80年代末期开始被国际收藏界关注,在90年代中后期频繁被各大国际性展览接纳,到2006年以苏富比纽约专场为标志,终于完整具备了这个“权力平台”的国际语言能力。

从拍品征集结构看国际和 国内市场差异

( 3. 张晓刚油画作品:《血缘:同志第四号》(131×100cm) )

( 3. 张晓刚油画作品:《血缘:同志第四号》(131×100cm) )

张晓明在和记者交谈间透露,他们在征集作品之前曾反复讨论如何定义“中国当代艺术”,这关系到整场拍卖的定位和结构。最后他们以时间为界面,将它定义在两个层面:中国内地艺术家作品定义在1976年以后,而海外艺术家作品则按照西方艺术史的划分,以二战为界限。这样,在内地拍卖市场担着当代绘画主角的“红色时期”就被完全剥离了。张晓明解释说,她和同事们在进行了整套商业分析后认为,从以往的市场表现看,国际收藏界对“红色时期”作品认识力总体来说还是太浅,缺乏长远的市场着力点。另外他们觉得进入21世纪后,当代艺术的政治印记和意识标签正在淡化,从最后结果看,张晓刚作品的突出表现,从某种意义上也证明了“政治波普”和“玩世泼皮”两大标签的被终结。对于国外藏家来说,“中国”作为背景,比“中国政治”更加具备符号意义了。

另一个重要差异在于作品两大组成部分的比例完全颠倒了。中国内地及香港地区的当代艺术专场,老辈海外艺术家——主要指“文革”前在巴黎接受绘画教育的画家如赵无极、朱德群、吴冠中等,他们的作品是征集重点,也往往成为一个当代专场成交额的支撑。赵无极作品在苏富比的纪录为73万美元,在克里斯蒂的纪录为230万美元,吴冠中也有成交价格上百万美元的作品。而这次苏富比的征集重点却不在这些老画家身上,如赵无极作品只征集了一小幅蚀刻画(14.6×24.5cm)《海路》,最终成交价5000美元。朱德群的油画《河口湾》以17.4万美元成交,也不是该场主角。上海著名画廊香格纳的主持人劳伦斯在向中国媒体谈对这次拍卖的观感时这样评价这种差异:“在港台或亚洲地区,也许赵无极比张晓刚更有号召力。但就作品的国际性而言,苏富比纽约专场的拍卖告诉我们,张晓刚等人的作品更具国际性。他们的绘画语言、关注内容更能受国际收藏者推崇。”而内地拍卖市场收藏家追捧的写实主义油画,此次只有陈逸飞和陈丹青各有一幅作品上拍,艾轩、王沂东等人都缺席了。国内一家大型拍卖公司的油画部负责人看完这场拍卖结果后对媒体记者说,国内外拍卖市场是两条并行线,不需要竞争,因为它们的市场功能不同。但如果从长远看,国际市场的价值走向真的不影响国内市场吗?未免绝对。

(

1. 张晓刚油画作品:《血缘:同志120号》(全场成交价第一,97.92万美元)(190×150cm)

)

(

1. 张晓刚油画作品:《血缘:同志120号》(全场成交价第一,97.92万美元)(190×150cm)

)

国内尚未成长的市场板块

记者和苏富比副总裁Ingrid Lam一起参观预展,她曾成功策划香港三个当代专场的拍卖,说到纽约专场的特点,她认为装置艺术和观念摄影作品受到的重视是从未有过的。

( 2. 张晓刚油画作品:《航海员(女孩)》(全场成交价第三,48.64万美元)(129.5×109.25cm)

)

( 2. 张晓刚油画作品:《航海员(女孩)》(全场成交价第三,48.64万美元)(129.5×109.25cm)

)

装置艺术被认为从法国艺术家杜尚开始而成为前卫艺术创作中最有爆破性的部分:破坏和颠覆艺术秩序。世界知名的大博物馆现代作品区都会有相当比例的装置作品在展出,而它进入中国内地已经晚在20世纪80年代末。由于装置作品和展出空间需要强烈的互动,有些作品甚至一旦离开展览空间便告终结,所以对于场地的要求比较高。时间和空间的双重限制,使得内地艺术品市场在装置尤其是大型装置部分,认知度和接受度都基本缺失。此次徐冰的大型装置作品、丙烯数码刻字《会飞的鸟》在预展厅被安放在最醒目位置,最终以40.8万美元被纽约一家以收藏中国艺术品著称的画廊Goedhuls老板买下。张洹的装置《和平》以同等价位成交,艾未未用毁灭的清朝庙宇中的铁力木制作的《中国地图》价格为22.8万美元,买主都是国外藏家。张洹的几幅观念摄影作品在这次拍卖中创造的价格纪录令人惊讶,《家谱》一组9张彩色照片最后成交价高达16.8万美元,《泡沫》一组也达到7.8万美元。

张晓明在接受专访时则谈到专场的另一个新视点:中国当代新水墨画。光从成交额来看,这部分并未给人留下深刻印象,与油画部分暂时还无法相比,但苏富比看好它在未来国际市场的潜力。新水墨画家也被划分成几个群体:海外老辈画家,如朱德群、吴冠中;20世纪80年代移居海外的中青年画家,如刘丹、曾小俊;还有就是以60年代后期出生的青年画家徐累、朱伟为代表的内地新水墨。以传统艺术的媒材来承载现实,常常受到传统和前卫的夹攻,所以他们是更加僻静独立的个体,用“母语”表达,身后却没有“家族”,互相之间风格特征少有交集。刘丹的《老人石》、曾小俊的《清奇古怪》都传承于元代传统工笔山水,却只取局部无限放大成自我宇宙世界。徐累找到了自己的符号:白马、青花,画境高贵又消极,“一直在尝试将油画的三维空间、布莱西特的舞台间离效果以及马格利特的物象在虚空间的自由放置,与19世纪以前的文人画图像美学结合在一起”。朱伟偏爱传统人物工笔,画面却单纯而富视觉张力,著名美术评论家李小山评他几个系列的设色纸本,如拍卖的这幅《乌托邦57号》,在技法上诸如线条、色彩、肌理等等“皆与传统方式的延续有关”,但是在他那里人物造型的处理却有超越古人的独特贡献,视觉经常是痛苦的、疏离的、个人的,“已成为一个时代的符号”。这几幅作品此次的成交价格只在4.5万到12万美元之间,却是国际市场上画廊看好的收藏热点之一。■

( 向京着色玻璃钢雕塑:《初潮的处女》(165×45×40cm) )

( 向京着色玻璃钢雕塑:《初潮的处女》(165×45×40cm) )

( 徐冰装置作品:《会飞的鸟》 )

( 徐冰装置作品:《会飞的鸟》 )

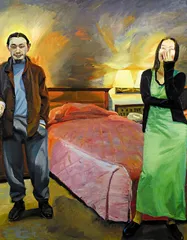

( 2. 刘晓东油画:《私房》 (200×159cm) )

( 2. 刘晓东油画:《私房》 (200×159cm) )

( 1. 朱伟设色纸本:《乌托邦57号》 (141×120cm) )

( 1. 朱伟设色纸本:《乌托邦57号》 (141×120cm) )

( 3. 徐设色纸本:《海上花》 (115×63.5cm ) )

( 3. 徐设色纸本:《海上花》 (115×63.5cm ) )