平民导演杨亚洲

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

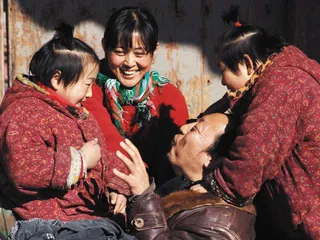

( 《泥鳅也是鱼》的剧照 )

( 《泥鳅也是鱼》的剧照 )

三联生活周刊:城市平民、乡村教师、民工、孩子,是你一贯喜欢的题材。有人叫你“平民导演”,也有人说你拍的是“新平民故事”。你自己怎么看这些说法?

杨亚洲:我也不知道是谁这么先叫起来的,现在据说又有人说我是“新平民导演”,这些对我来说,又重要又不重要。重要的是,大家对我拍这种东西是一种认同或者一种期待;不重要的是,挂着再多的头衔,不干事也没什么意义。

三联生活周刊:其实我觉得你拍的故事和人都是一个类型,从张大民到张美丽再到泥鳅,还有《家有九凤》,全是讲一个人怎么在大时代底下特别坚韧地追求自己那点幸福。

杨亚洲:是。拿张大民来说,我把他当作一个都市草民的形象。他不给政府找麻烦,打碎牙齿往肚里咽,在树根底下盖了个房子就觉得很幸福,很容易满足。我觉得他不仅是那个家庭的长子,也是国家的脊梁。他们对幸福的追求如此积极,又不给国家找麻烦,我看到这个形象就觉得国家有希望。很多人问我,说你怎么老关心这种生活状态——活得很艰难,甚至有点太惨,但我喜欢的是他们的生活态度,从积极性和乐观性的角度,觉得他们是英雄。《没事偷着乐》最后一个镜头是在香山拍的,当时我是仰着拍他们的。看到《泥鳅也是鱼》这个剧本,我也特别喜欢男女主人公旺盛的生命力:他们像泥鳅一样,为了一个希望,为了孩子、为了更好的生活,一直在钻。

三联生活周刊:你是怎么开始关注这些人的?据说你20岁来北京,给家里人写了一封信:“儿远行,为出名。”那么渴望见识大场面,后来却拍起了这些普通人的生活。

( 杨亚洲 )

( 杨亚洲 )

杨亚洲:这有个过程。那时候,我的确很想名利双收,崇拜那些电影明星,崇拜那些成功人士。但是这么多年下来,经历了一些东西,发现还是这种老百姓的生活最适合我,但他们在我们生活中往往是被忽略了的。

拿《美丽的大脚》来说,我在西影厂工作了20年,真正去西北山区却是非常偶然的一个机会。我的一个朋友在宁夏电视台,他在西海固拍一个两集电视剧,让我去帮忙。那是人类最不适宜居住的地方,没有水,靠夏天的雨和冬天的雪水,以及一口泉。那里的井水不能喝,含氟,是给牲口喝的。可是那里所有人,都在坚强地活着,我觉得很感动。我拍《浪漫的事》,其实原来和西部一点关系没有,但我还是设计了这样一个情节:孩子丢了,最后在西北待了5年回来。当时投资人说,这个情节在北京北边拍了得了,但我最后还是去了西北,拍了两天。第二天很早拍完,开车回城时候,我发现了一所小学,在操场上我看到孩子们在打篮球,篮板是光板,没有筐,但他们依然打得非常高兴。教室非常小,四五十个孩子挤在一起,墙上贴着他们画的画。给我印象深刻的是,他们画的都是信息社会里的东西,卡通啊、电脑啊。黄土墙上有一行字:中国第一小学。老师们说,放假时候,每个孩子都把窗玻璃带回家,开学第一天,再把玻璃拿回学校,害怕放假的时候玻璃丢了、碎了。他们那么爱这里,但是这些孩子,他们都希望走出去,因为只能走出去才有机会。

三联生活周刊:怎么想到拍《泥鳅也是鱼》的?

杨亚洲:《泥鳅也是鱼》拍的是民工的故事。因为我有一天看到一个数字:中国已经有一亿多民工,但是拍他们的文艺作品有多少呢?

三联生活周刊:在我们印象里,你是一个很注意细节的导演。《泥鳅也是鱼》里很多细节让人震撼。比如一个民工捧着同伴血淋淋的大腿冲进医院;还比如刚下火车的民工,沉默着往北京城里冲,没人说话,只听见一片脚步声。据说你拿一张报纸,看一个新闻,就能立即抓住其中的细节?

杨亚洲:我其实是一个想象力匮乏的人,我只能从生活里捞出东西展开想象。拿着大腿的景象,是我亲眼见过的。我在西影厂时,旁边是514医院,有一辆车停在我旁边,一个民工被抬下来,另一个民工抱着一条腿往门口跑。

我喜欢细节,因为细节没办法骗人,是扎扎实实从生活里来的。我们这行里经常会说,谁谁很有才华,但事实上,一个人再有才华,也没办法编出这些细节来。这是一点掺不得假的,需要对生活的捕捉和观察。

三联生活周刊:你在《泥鳅也是鱼》里是怎么观察的,真的和民工们走得那么近么?那些别的细节,比如抢饭吃、工棚里用矿泉水瓶子做成的牙具架?

杨亚洲:这些都是观察来的。我能在菜市场蹲上两小时,没人认识我,这是我的优势。如果说我日后也成大导演,出门有保镖,找我得转8个电话,我就拍不出这种戏了。我拍《泥鳅也是鱼》的时候,带了全组人去工棚,看民工怎么干活睡觉,那个牙具架就是在工棚里发现的。我们剧组里很多来实习的学生,我给学生发DV,让他们去菜市场拍、去工地上拍。你看到杨大花开一个小面包车,一拉开里面全是商品,这就是学生们拍到的。我觉得这是生活。倪萍的大金耳环,是美术选景的时候在菜市场上发现的,你会发现城里女人和农村女人就是不一样,他们觉得戴这样的耳环,是一种幸福。你想,张美丽和泥鳅都是农民,但是根本不同的农民,这怎么表现呢?就靠这些细节。

三联生活周刊:很多人会觉得,《泥鳅也是鱼》实质上是一部爱情电影,它把民工的生活浪漫化了,但事实上,民工的生活是特别艰难的。所以很多人说,比起《没事偷着乐》,你原来电影里的那种锐气弱了。

杨亚洲:说得对,它其实是一部爱情电影。我开始想拍的不是一个爱情电影,但是越调查,里面的事越多,越不敢拍了——怕通不过。那我就必须找个合适的角度,找个大家都能接受的角度,所以就把悲惨背景放在了后面,虚化了,写爱情,结合这个做了许多调整。比如杨大花,她开始没有那些在火车道上等情人的戏,只是个功能性人物,是女泥鳅投靠的对象,但后来呢,爱情就被凸显出来了。

三联生活周刊:很多人认识你,是通过电视剧。你拍了《没事偷着乐》,那时候为什么不接着去拍电影?

杨亚洲:这跟当时的政策有关系。《没事偷着乐》审查的时候让我改了8个地方。你比如,当时为了表现大民如何智慧,把冰箱放在一个空隙里,冰箱宽78厘米,那个空隙也正好78厘米。大民有一句台词:“嘛是活见鬼,这就是活见鬼!”电影局当时一定要求删掉。我当时不知道为什么,后来他们说:“你没看见冰箱上面有毛主席像么?”还有吃腰花那场戏,要我删掉。他们说,有一句台词:“你能不能别闹腾?”他们说,“闹腾”,要改成“折腾”。电影拍完了,洛迦诺国际电影节的主席要求我们送片子,电影局不允许。其实当年《没事偷着乐》是贺岁票房的冠军,我们400多万元的投资,1000多万元的票房,但是所有的人只知道冯小刚的贺岁电影。这种故事太多了,比如某个领导要求把四民死的那场戏删掉,因为大过年的,不能让观众哭。那时候,我就觉得,没办法拍电影了。

三联生活周刊:所以你就改拍亲情电视剧了?

杨亚洲:其实我也不是一上来就拍亲情电视剧的。拍完《没事偷着乐》以后,我拍了两个电视剧。一个是根据小说《大厂》改编的,一个是《分享艰难》,一个讲国企改革,一个讲农村改革。我拿给中央台的人看,他们说很好。但是这两个戏的命运也很糟糕,被改得一塌糊涂,偷偷摸摸就给播掉了。所有这一切告诉我,我要远离不能拍的题材,于是我就开始拍《空镜子》,结果很火。所以我走到今天,一步一步,不是我多有远见,而是我经历的过程。

三联生活周刊:你好像特喜欢大家庭故事,人越来越多,《空镜子》才姐妹俩,到《浪漫的事》就是姐妹仨,《家有九凤》姐妹都九个了。据说你接下去还要拍8个兄弟的故事?

杨亚洲:我虽然拍的是家的事儿,但家是小社会,我一直想说的还是现实生活,以小见大。现在正播出的《家有九凤》,是我喜欢的人,他们是普通人,他们的命运悲剧,是时代、生活给他们每个人烙上的。

三联生活周刊:你拍的亲情电视剧都卖得很好,甚至带动了一批亲情电视剧出现。你觉得是为什么呢?

杨亚洲:写他们身边的事、左邻右舍的事,我觉得是因为这种写看得见摸得着事的作品太少。几亿人老是看不到写他们自己的事,你给他们一个这样的作品,他们能不喜欢么?有这么多人不敢碰它,因为它太难拍了。有一句话叫画鬼容易画人难,你稍有差池,大家就能看出来,说你不真实。其实我没什么本事,就是赶上了。有人说现在亲情戏、平民戏太多了,我觉得是好的太少了。

我刚才说,我拍的这些平民,是被忽略的。你看现在大家都在拍英雄、拍皇帝、拍国家领导人,我们把生活中的少数当作了创作上的多数,这太不正常了。电影已经被这种创作毁了,现在电影票房高低和老百姓到底认不认可已经根本不成正比了。你觉得中国电影观众还能经得起几次骗呢?电影也好,电视剧也好,最重要的是靠创作者的真诚。■