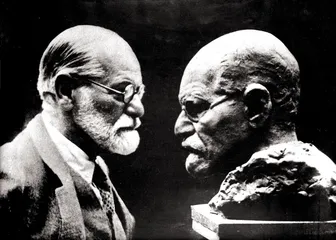

弗洛伊德—科学时代的占梦师

作者:朱步冲

根不正苗不红

从某种意义上说,精神分析学派的窘迫境地多少能令这种不痛快舒缓一些。截至去年为止,美国心理分析协会只拥有区区3500名成员,每年收治的病人不过5000人。二战结束后的50年来,脑电波分析、基因检测技术和生物化学中的每一项进步都在宣布弗洛伊德的种种假说缺乏根据,甚至完全谬误,全美1400万抑郁症患者中的80%则完全抛开了各种心理治疗,只乞灵于百忧解和各类复合胺类药物。而60年代勃兴的女权主义将弗洛伊德视为“政治不正确”的头号公敌。“女性即不完整的男性,这一论断从意识到实践中都是错误的。”传记作家彼得·盖依说,“相对于弗洛伊德的大言不惭,去年因发表女性先天差异而不适合科研工作的哈佛校长劳伦斯·萨默斯完全是位正人君子。”而著名女权主义批评家格洛丽娅·斯泰纳姆则更为直白:“把妇女送到精神分析学家手中,宛如犹太人遇到纳粹。”

不仅如此,学术界的“反弗洛伊德阵营”也把矛头指向了弗洛伊德本人研究的科学规范性。加州伯克利大学的弗里德里克·克鲁兹在1993年11月18日的《纽约书评》上发表论文《不为人知的弗洛伊德》,证明精神分析法从一开始就建立在“自说自话、大胆臆测和因果倒置”的基础上。他甚至搬出弗洛伊德致威尔海姆·佛利斯的未公开信笺证明,早在治疗安娜这一知名病例前后,弗洛伊德已经采取诱导13名女性患者说出半虚构、半拼凑的早年性侵犯和压抑经历,来为自己关于癔病人格起源的论断作证。“无疑,精神分析学派的理论大多来源于他一个人的狭隘经历。”作为证据,克鲁兹翻出了一个在他的著作《日常生活的心理分析》中提到的著名病例:一位始终不能在维吉尔诗篇中背诵拉丁文单词“aliquis”(意为某人)的青年男子,被施以自由联想疗法,通过一连串词语的联结,讲出了“液体”(liquid),然后是“血”(blood),最后终于找到了这种焦虑的根源:他唯恐一位与自己有染的青年女性怀孕。历史学家彼特斯·韦尔斯考证,这个青年可能就是弗洛伊德本人,而那位女性则是明娜·贝内斯,他太太玛莎的姐姐。

如果爱因斯坦犯下这样的错误,也许不会妨碍我们对于时空、光速的理解,然而这个原则完全不适用于以人类潜意识和情感为研究对象的弗洛伊德。如果我们对他本人进行一番“弗洛伊德”式的分析,则会发现他种种论述中个人经历的深深烙印。1896年10月23日,在弗洛伊德父亲下葬的当晚,他在维也纳玛利亚特蕾莎大街8号的寓所里做了一个奇怪的梦:他来到一家理发店门口,标语为:“请闭目静待”,如何释义这一场景?无疑,梦来自罪疚感。弗洛伊德在日记中记述,然而这个信息可以进一步引申为“在探索心理的幽深处时,不要受制于那些显而易见的线索”。不仅如此,弗洛伊德始终自认为是迦太基英雄汉尼拔再世,甚至在1895年访问意大利时拒绝游览罗马,直到1901年升任维也纳大学教授,并顺利出版《梦的解析》后,才能欣然前往,谁能说这些细节对精神分析法的核心理论没有影响?

“而今,弗洛伊德已经从心理学领域的哥白尼,逐渐转化成为一位类似堂吉诃德式的虚构冒险人物。”《纽约书评》专栏作家丹尼尔·门德尔松如是说。在热门电视连续剧《六人行》中,乔伊就在一出蹩脚音乐剧中扮演这位心理分析学大师,而纽约大学历史学教授,伊斯雷尔·罗森菲尔德2004年撰写的迷宫型小说《弗洛伊德的自大狂》则将这种集考据、戏说、隐喻于一身的描述推到了顶峰。在这部作品中,罗森菲尔德杜撰了一位在20世纪初与弗洛伊德及其维也纳医学、艺术界交往密切的认知学家,兼神经科专家阿尔伯特·斯图尔特。其中牵涉到弗氏与女病人的暧昧关系,以及与卡尔·古斯塔夫·荣格、桑多·费伦齐、西奥多·梅内等同行的恩怨。罗森菲尔德甚至用讽刺的笔触描写端坐在诊室沙发上的弗洛伊德,一边在雪茄烟雾缭绕中倾听卧榻上的女病人H.D.支离破碎地讲述头脑中的意象,一边盘算在把她搞到手后如何瞒过太太。

( 梦的解析 )

( 梦的解析 )

哥白尼还是托尔斯泰?

“弗洛伊德始终游荡在科学和艺术的双重边缘上,与其说他像心理学领域的哥白尼,不如说是托尔斯泰。”理查德·帕内克在他的著作《看不见的时代:爱因斯坦、弗洛伊德对隐藏宇宙的探索》中如是说,“他倡导的心理疾病治疗并非依靠药物、食谱、理疗、手术,而要乞灵于催眠与联想式谈话的理论与他身处的工业革命时代格格不入,而关于性冲动和性行为早在儿童时期就开始的论断,更被认为荒谬绝伦。”在帕内克看来,在刚刚过去的20世纪,爱因斯坦和弗洛伊德之所以能彻底颠覆我们对外在宇宙和内在精神的传统认识,不仅是因为他们出色的洞察力,也在于他们并不死板地拘泥于纯技术和理性问题。一句话,“文化层次上的内省”确定了两位犹太籍天才的成就。的确,在1925年,弗洛伊德甚至于在《精神分析引论新讲》的后记中,承认相对于“文化问题”,这一终极兴趣,自然科学,医学与精神疗法实在是一条弯路。尽管《梦的解析》被公认为他最重要的研究著作,他却认定写于1910年的论文《达·芬奇和他的一个童年记忆》是他所写过的“唯一美丽的东西”。与这些浪漫情调形成鲜明对比的是他职业生涯早期对于科学严谨性的狂热追求:1876年,弗洛伊德追随导师厄内斯特·威尔海姆·布吕克开始研究神经系统的解剖学,并发布了他平生第一篇论文:《论鳗鲡的生殖腺》。几幅他为自己的论文《脊神经节与脊髓论》所描绘的神经细胞放大图,也显示出弗洛伊德绝非一名一味追随直觉的异想天开者。1882年6月19日,他在给未婚妻玛莎·贝内斯的信笺中,谑称自己:“沉溺于解开大脑的秘密……脑部解剖将是唯一可能把我从对你的关注中吸引开的东西。”然而在巴黎的沙伯特利耶医院中,神经疾病专家让·马丁·夏尔科对于女性歇斯底里病症的治疗,使弗洛伊德首次意识到,它并非由于生理器官受损而导致的疾病,或故作“伪装”,以及“拟态”,患者在发病时对于某些记忆环节的重演与沉溺显示,这些症状来自心理上的创伤。

“今日精神疾病研究者可以借助电子扫描详细观察神经元活动,或依靠信息素提取,来彻底揭示潜意识的奥妙。”帕内克说,“然而弗洛伊德并不具备这些条件,我们并不能苛责他转而沉迷于某种灵感和启示性的东西。”自从法国哲学家保罗·科利开创“诠释角度”以来,研究者似乎找到了一个新平衡点,既隐晦地承认了他不能遵守科学实证主义的原因与局限,也承认了弗洛伊德对于现代西方文明种种病症的忧虑。“没有他,我们就失去了评价当代西方文明现象的元概念与价值标准。”从T.S.艾略特《荒原》中的隐喻,乔伊斯的《都柏林人》中的意识流,到达利与基里科的超现实主义绘画,以及新浪潮电影和好莱坞将无意识恐惧外化的后现代恐怖片,都从弗洛伊德的话语体系中获取灵感与认同。而诸如“被动操控”与“消极回应”这样的心理学专业术语,也已经泛化成为社会生产组织维持运转的准则。芝加哥大学精神病学家乔纳森·李尔也坚持认为,只要弗洛伊德的核心观念,“人本质上是矛盾的”仍然不能被否定,即这种内在冲突源于我们必须压抑的本能和欲望,那么他的贡献就继续存在。精神分析学派的贡献在于力图在这些冲突表露在意识中时,发现、解决它们。尽管今天我们只有在讽刺杂志或者伍迪·艾伦的电影里才会看到病人躺在卧榻上,结结巴巴地向医生倾诉的镜头,然而研究者却在试验室中沿着弗洛伊德的脚步前进。哥伦比亚大学神经学专家埃里克·坎德尔曾让数百名受测试者观看快速掠过的骇人照片,虽然所有观看者声称根本没有足够时间辨认这些形象,然而核磁共振仪却显示他们大脑中负责恐惧、忧虑作用的杏仁核有明显的反应;这标志着我们第一次试图控制潜意识的创伤记忆机制。然而它的源泉在哪里?似乎答案还要回归到弗洛伊德1909年完稿的著作《文明及其不满》中去寻找,即人类为了得到文明社会提供的安全与舒适,不得不放弃了部分攻击本能与性冲动,而这种内在冲突就是我们永远不能治愈的疾病的源泉。网络、百忧解和更多的卡路里依然不能解决这些问题,正如弗洛伊德所言:“在心灵精神上,我们总是过着入不敷出的生活。”■