天安门广场断代史1949~1959

作者:舒可文(文 / 舒可文)

1949年

1949年2月,沈勃作为中共北平地下党成员刚刚迎接解放军入城几天后,被任命为北平第七区区长,着手接受国民党地方政权。当时第七区的范围,东起东单和崇文门,西到西单和宣武门,南到正阳门,北到长安街,天安门广场刚好处在第七区的中心位置。到任第三天,沈勃就去了天安门广场,他当时看到的广场是坑坑洼洼的土地,里面杂草丛生,垃圾遍地,中间有些地方的草长得比人还高。正阳门内的顺城街一带,垃圾堆得和城墙一样高。那时候的天安门地区是一个没人管理的地方,许多往城外运垃圾的车走到这儿就倒了。他们用了3个月时间才清理了垃圾。那时候他还不知道开国大典将在这里举行,也还没有定都北京的决议。到了5月,虽然还没有建国,北京就成立了一个“都市计划委员会”,叶剑英兼任这个委员会的主任。给都市计划委员会的第一个任务就是整理广场,然后就是讨论北京的中心放在什么地方。1949年8月9日至14日第一届北平市各界代表会议上,做出了整修天安门和天安门广场的计划,并要求这项工程务必在9月份完成。沈勃印象里,当时有上万人次参加了这个工程,参加人来自周围的居民,各机关干部,各学校的学生。那时已经有传闻说开国大典要在广场举行,虽然一直还没有接到正式文件,“建设人民首都”的大横幅已经挂在了广场北侧。

1949年9月27日,第一届政治协商会议通过决议,即日起北平改名为北京,并决议10月1日在天安门广场举行开国大典。

天安门广场当时还是一个面临着层层宫宇、重重宫殿,540米长的丁字型广场,曾以其纵长深远的封闭空间向世人显示皇权的威严神圣,也曾是朝廷礼法所系之地。辛亥革命后,百臣上朝的场面消失了。《北平都市计划设计资料》记载:担任北洋政府内务总长的朱启钤,督办市政公所,他不顾当时物议,开放旧京宫苑为公园,兴建交通,出于城市交通方面的考虑,对广场及其周围进行了改造。其举措之一是,1913年将广场两侧的千步廊拆除,拆下来的木料用来建设北京的第一个公园——中央公园(现在的中山公园),园内来今雨轩、投壶亭、绘影楼、春明馆、上林春一带廊舍用的都是千步廊的木料。举措之二,1915年拆除了正阳门城楼与箭楼之间的瓮城,在正阳门两侧城墙处开4个券门,以缓解正阳门及东西火车站的交通紧张。之三是在皇城的南城墙开出了南长街门洞和南池子门洞,后来又打开了长安左门和长安右门两旁的红墙,并拆掉了三座门的门扇。这一系列改造不仅方便了北京城东西的交通,并且也在物理形貌上象征着皇权的消解,平民从此可以进入和穿越这个封闭的广场。

正因朱启钤对天安门广场进行的第一次改造,1919年爆发的“五四运动”才可能在天安门广场上展开。

( 1950年的天安门广场 )

( 1950年的天安门广场 )

广场的禁锢瓦解了,混乱随之开始。尤其是1928年北伐成功,首都南迁,北平市政府替代了京都北洋政府之后,《北平都市计划设计资料》记:市政进行尚未顺利,又以市长屡次易人,故市政范围无发展可记。1935年日寇猖獗,当局苦于支撑残局,市政方面更无所作为。1937年后,日本人占领北京,到1939年时,北京的日本人已增加到4万多人。日本人为了回避混居造成的摩擦,开始编制北京都市规划,这个规划以佛香阁为轴心的南北向100米宽的兴亚大路为城市新轴线,与出复兴门的长安街延长线为新区的主干道,重新设立了一个新城中心。该规划从1939年开始实施。1948年北平工务局所编资料上写道:“这个规划的实施,旧城完全不顾,……使北平旧城区沦为死市。8年间,北京积存垃圾160万吨。”1945年后,国民党北平市长何士源的市政规划基本沿用日本人的思路。天安门广场由于长期无人管理,就凋敝成了沈勃上任时所看到的情景。从天安门广场的处境中,可以看到当时整个国家的状况,仅仅30年时间,这座布局端庄的广场就沦为了荒凉的野地。

天安门广场对当时的中国人,具有一种政治上的象征意义。1900年八国联军入侵北京,从大清门穿越广场举行阅兵游行,天安门广场被当成了入侵者屯兵耀武之地,中国经历了一个前所未有的屈辱时刻。《庚子记事》记:从此,“东交民巷一带……俱划归洋人地界,不许华人在附近居住。各国大兴土木,修盖兵房使馆……而我国若许祠堂、衙署、仓库、民房俱被占去拆毁矣”。因此1918年第一次世界大战结束的时候,作为战胜国的中国人才到这里集会庆祝以雪前耻。1919年5月4日,几个月前刚刚在广场听了蔡元培、李大钊、胡适等先生庆祝胜利讲演的学生,再次来到广场,开始示威游行。由此开始的科学民主启蒙运动被作为中国命运的一个新的起点,而它的爆发点是反抗帝国主义的再次欺侮,进而是民族独立、反封建主义观念的一步步深入。

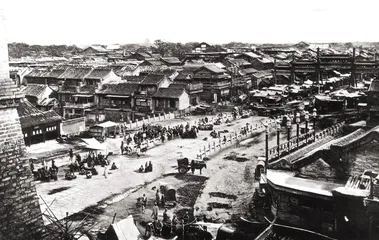

( 1910年老北京繁华的街市 )

( 1910年老北京繁华的街市 )

天安门广场上发生的历史事件决定了它在中国人情感上占据着重要位置,在广场举行开国大典得到的广泛认同,不是来自建筑艺术上的意义,而是百年风雨中浸染出的政治象征。

1949年8月,北平各界代表会议后,北京都市规划局接到任务,选定第一面国旗旗杆的位置。中国城市规划学会理事董光器先生介绍说:“当时的负责人是陈干,他把旗杆定在南北中轴线与丁字型广场南墙东西相连的交接点上。因为时间仓促,也没有很多方案来比较,旗杆也就是用四根直径不同的自来水管焊接起来的。本来设计的旗杆高度是35米,与天安门等高,但焊接完后的水管只有22.5米高,他汇报之后,指挥部决定就这么高了,没时间再改了。竖起旗杆后他发现,旗杆与天安门之间将来要过游行队伍的宽度不够了,需要挪动华表和石狮子的位置,这就与都市计划委员会副主任、建筑界泰斗梁思成的思路有矛盾,梁思成要原封不动地保护故宫一砖一瓦。他就查阅《自然辩证法》,以恩格斯关于解析几何坐标中0的地位的观点,解决旗杆与周围建筑物的关系。”陈干曾撰文说:“从把旗杆的位置定下来的那一刻起,新中国首都城市规划的中心就历史地被规定了:天安门广场的改造也就要从这一点和这一天开始;随之而来的,就将是整个北京城的改造和新中国首都在亚洲大地的崛起。”旗杆是新中国坐标中0的位置,华表和石狮子必须随它而移动。这在当时是必然的。

( 20世纪30年代,在中华门向南看到的正阳门 )

( 20世纪30年代,在中华门向南看到的正阳门 )

10月1日之前,装修了天安门,在御河桥两边搭建了临时的观礼台,沈勃说,“那时就是个架子,都构不成颜色”。9月30日政治协商会议结束后,毛泽东主席和会议的代表在天安门广场举行了人民英雄纪念碑奠基典礼。10月1日下午15点钟,天安门广场30万人听到了毛泽东宣布:“中华人民共和国中央人民政府成立了。”

毛泽东在10天前的9月21日政治协商会上说:“中国人从来就是一个伟大的勇敢的勤劳的民族,只是在近代是落伍了。这种落伍完全是被外国帝国主义和本国反动政府压迫和剥削的结果……宣布中华人民共和国成立了,我们的民族再也不是一个被人侮辱的民族了。”他对诸位先生说,我们有一个共同的感觉,我们的工作将表明:“中国人从此站起来了。”

( 20世纪50年代初期,参加人民英雄纪念碑浮雕制作的刘开渠(右三)在工地 )

( 20世纪50年代初期,参加人民英雄纪念碑浮雕制作的刘开渠(右三)在工地 )

1949年6月,毛泽东在《论人民民主专政》一文中谈及从鸦片战争失败,中国人就经过千辛万苦向西方寻求真理,洪秀全、康有为、严复、孙中山,“那时,求进步的中国人,只要是西方的新道理,什么书也看。要救国,只有维新,要维新,只有学外国。”可是,他说,“帝国主义的侵略打破了中国人学西方的迷梦。”他曾回忆他崇拜过的英雄康有为,康有为写过《大同书》,但是,毛泽东说他“没有也不可能找到一条大同的路”,而在这之前五四运动的学生对孙中山说过类似的话:“先生的革命,仅仅把大清门的牌匾换作中华门,这样的革命不算彻底。我们这次,要做彻底的革命!”

中国共产党以及当时大量的知识分子和普通平民都把新中国成立看作是民族革命的胜利,而不是一般的政权更迭,所以鸦片战争被作为这个革命的起点。在访问参与新中国北京规划的规划师、建筑师时,他们都认同这一点,后来任10周年国庆工程五人领导小组成员的刘小石是开国大典的游行一员,当时还是清华大学梁思成的学生,他说,“梁思成也参加了大典,他看见国旗升起来的时候,不住地流泪”。■

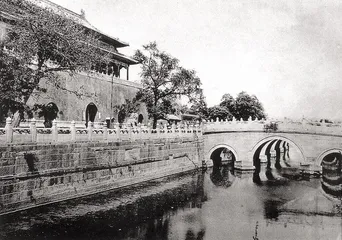

( 1922年的金水河与金水桥 )

( 1922年的金水河与金水桥 )

1950~1957年

从开国大典的新闻纪录片中,我们大致可以看到天安门广场当时的形貌——广场北起天安门前的金水桥,南到中华门,东西南三面都有围墙,还是一个丁字型的巨大院子。开国当天,毛泽东对彭真讲:要把天安门广场改建成为人民喜爱的地方,中国人口众多,要把天安门广场修建成为规模宏大的广场。天安门广场的规划整修从此持续展开。

( 三四十年代天安门前卖柿子的小贩 )

( 三四十年代天安门前卖柿子的小贩 )

开国头几年,每逢“五一”、“十一”都举行大规模的检阅、游行和庆祝晚会。刘小石说:“每年有几十万人民来广场接受毛主席检阅,军旗过三座门都不得不放倒下,这让解放军很生气,游行的群众也不满。因为队伍一到三座门就慢下来,持续到下午还过不去,他们急着要到天安门前看毛主席啊。游行集会从东单到西单只能容下7万人,很难调度,所以很多人提议拆掉两个三座门。”

但是建筑界很多人不同意,与此相比,1950年,拆除长安左门与长安右门时没有引起建筑界人士的反抗,吴良镛教授解释说,“那是因为从建筑艺术上看,它们没有特殊的意义,三座门则完全不同”。参与国徽设计的张仃先生说,“梁思成就不同意,他让我去找廖承志反映意见,保留它。我没去。虽然我也赞成梁思成的意见,但是那时候的想法是绝对服从党,服从大局”。

( 1958年的西长安街 )

( 1958年的西长安街 )

1952年8月11日,在北京市召开的各界代表会上,专门讨论了三座门存废一事,会议设在中山公园中山堂,董光器先生说:为了使检阅、游行队伍畅通,让更多的人民群众参加盛会,也因为那时候每年都发生几百起人车相撞的事故,所以是一定要拆的。但会议因为林徽因的发言,会场上情绪偏向于不拆。彭真当即召开代表里的党员开会,要求大家服从市委决定,举手同意拆。这个决议于是就通过了。当时外面的施工队已经准备好了,就等会议结束立即动手,瞬间就没了。拆下的材料决定暂时保留在劳动文化宫,要是以后证明拆错了,还可以装回来。

张仃是从延安来的艺术家,他已经经过一番思想改造,建立了服从全局的观念。而1951至1952年的“三反”、“五反”运动,针对的是另一种思想改造——在政府官员中反贪污、反浪费和反官僚主义,在资本家工商业者中反经济生活中的不良手段。这场运动中,社会利益和个人良知被联为一体。

( 1950年,天安门广场前的三轮车运输工 )

( 1950年,天安门广场前的三轮车运输工 )

随后第一个五年计划开始,中国从恢复期进入到基础建设中。在《别了,司徒雷登》一文里,毛泽东就曾激赏地说到朱自清宁可饿死,也不领美国的救济粮的气节。他感叹“嗟来之食,吃下肚子会痛的”,第一个五年计划的中心是工业建设,就是为了把中国由落后的农业国变成为先进的工业国。很多人记得毛泽东曾憧憬在天安门城楼上能看见工厂的烟囱,那同样不是出于城市规划的理想,而是出于富国独立的愿望。

1954年的国庆,为了同时庆祝第一届全国人民代表大会第一次会议的召开,检阅和游行的规模比往年更大。之前的6月,天安门广场增加了它的第一个新建筑——观礼台。这个不起眼的建筑,一般人总会忽视它,感觉不到它是一个特别的建筑。设计师张开济先生却说:“这个工程虽小,却事关重大。当时为了这个观礼台搞了个小规模的设计竞赛,有人把观礼台盖上了琉璃瓦,想和故宫配套。其实,天安门城楼前本来就不应当再搞任何建筑,可是又有这种需要,怎么办呢?我却认为这个设计越不显眼越好,所以我的设计高度不超过天安门的红墙,颜色也是红色,琉璃瓦绝对不用,让观礼台和天安门城楼浑然一体,这叫此处无声胜有声。”观礼台总长68米多,宽度是11米多,总建筑面积为1658平方米的看台,其使用面积却达到了2470平方米,因为露天看台部分不计算建筑面积,底部有厕所、小卖部、休息室等,存物间、看台的背部以连续15个圆形拱券与天安门城楼的5个拱券相呼应。按每人占0.4平方米计算,看台可以容纳近3896人。看台平缓的坡度,刻意地弱化了它本身巨大的存在,增加的是天安门的气势。1958年,在看台的东西两侧又接建了26米长的看台,在外侧加建了73米长的看台。与天安门广场后来所有的建筑相比,这个设计强调的不是想象力而是控制力。

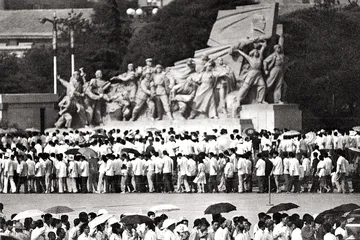

( 毛主席纪念堂外等待瞻仰伟人遗容的人们排着长队

)

( 毛主席纪念堂外等待瞻仰伟人遗容的人们排着长队

)

1955年天安门广场有一次比较大的变化,拆除了原来千步廊外的红墙,广场面积从7.5公顷扩大到11.3公顷。天安门前的榆槐树换植油松,广场铺砌了混凝土方砖。

但天安门广场终究要建成什么样子?当时已经调任到规划委员会的沈勃说:“北京市都市规划委员会提出的初步规划,在广场两侧各安排三个大的公共建筑,有大宴会厅,有大会堂,有历史博物馆和革命博物馆,有国家剧院等,陆陆续续做了15个方案。

“当时对天安门广场的性质、规模,对古建筑的处理以及广场的尺度等都有很大争论,不同方案反映了不同的观点:第一,广场的性质。有人认为天安门是新中国的象征,广场周围的建筑应以国家的主要领导机关为主,使它成为一个政治的中心;有人认为天安门广场周围,应当以博物馆、图书馆等建筑为主,使它成为一个文化中心。第二,关于广场周围建筑物的规模。有人认为,天安门广场代表着我国社会主义建设的伟大成就,在它周围甚至在它的前边或中间应当有一定的高大类似苏维埃大厦的建筑,使它成为全市建筑的中心和高峰;有人认为,天安门周围的建筑不应超过它。第三,对古建筑的处理。有人认为古建筑(正阳门、中华门)和我们新时代的伟大建设比较起来是渺小的,在相当时期后,必要时它们应当让位给新的高大的足以代表社会主义、共产主义的新建筑;有人认为古建筑是我国历史文化遗产,应当保留。第四,关于广场的大小问题。有人认为天安门广场是人民政治活动和群众游行、集会的中心广场,应当大;有人认为从建筑的比例上看广场不宜过大。”

1955年成立北京市都市规划委员会以后,在苏联专家指导下北京市又编制了10个方案,在其中5个方案里,广场宽度大体保持在原长安左门与长安右门之间的距离(500米左右),长度为天安门南墙至正阳门北墙(860米左右),北部为游行集会广场,南部为绿化广场,在两个广场的结合部安排大会堂、博物馆等公共建筑,办公楼安排在广场两侧。其中一个方案在广场内搞一个三合院柱廊,向天安门开口,正阳门方向封闭。这些方案在1956年与总体规划初步方案同时展出,各方面意见都不一致,多数认为,广场要开畅一些,但大体要保留丁字形广场的形式。

与此同时的第一个五年计划进展顺利,但也遇到一些相对冷静的分析,毛泽东批评这些同志像小脚女人,老是埋怨旁人走得太快。

1957年虽然是艰难不平静的一年,第一个五年计划提前完成,工业总产值增长高达18%,农业总产值增长4.5%,来自群众的建设热情和力量鼓舞起了更加狂热改天换地的斗志。

1957年完成在广场上的建筑是人民英雄纪念碑。吴良镛先生当时已经在清华大学建筑系任教,他参加了由梁思成领导的纪念碑设计小组的工作。1952年5月10日,成立了以彭真为主任、郑振铎和梁思成为副主任的人民英雄纪念碑兴建委员会,向全国征集设计方案。他说他们首先要解决的是选址,当初曾有主张放东单广场,或八宝山,但是奠基的时候已经如多数人主张那样放在了天安门广场,“即使在广场也有5个位置,一是把端门拆掉,在端门台基上建;还有建议在前门楼上建;还有主张建在棋盘街的中心位置上;还有一个就是毛主席在广场奠基的位置。这里有一个故事,梁思成总是觉得奠基的位置太靠近天安门,建议向南移动,就请负责人彭真给毛主席打报告请示,彭真说,就这样挪一挪吧,不要再节外生枝。后来建成的位置就移到了对着绒线胡同的地方,几乎是天安门与前门的中间点”。梁思成是出于对广场建筑布局的考虑,被批准是因为这样的位置给游行集会留出了更宽裕的空间。

吴良镛说:“位置选定后,就是形式问题了。当时的方案有很多种,亭、堂、塔、柱、碑等,高的或矮的,做成三重门式、或一组纪念柱。当时的考虑很多,样式太新,怕群众不接受,毕竟中国有碑的传统形式,如果照搬传统的碑,又嫌太旧。后来的讨论就集中在体现它的重要性上,要高大,就可以用碑的形式,这样也有文化根据,‘以文勒石’,以述德、铭功、记事。毛主席已经有题字撰文了。然后,大家就考虑碑身内要不要设计为空的,能进入,做成望塔,台基要不要做成陈列室供人瞻仰,或做成检阅台,供集会讲演用。讨论的结果是,碑身进人有损英雄的尊严;天安门已是一个检阅台,不能再有一个。这些设计被认为都不足以表达政治思想内容,被淘汰。”

委员会决定采用梁思成的设计方案,碑高37.94米,安放在有汉白玉栏杆的双层平台上。碑顶为类似传统建筑的小庑殿顶。碑身下部有两重基座,下层基座四周有浮雕,浮雕作品由刘开渠主持设计。碑身正面朝北,与天安门相呼应,这一点突破了中国传统建筑面南靠北的传统惯例。传统石碑一般用一块整石或几块石料,而像人民英雄纪念碑这样的高度和大体量,不可能用整石,于是,最大的危险是会成为很琐碎的“百衲碑”。后来解决的方案是为毛主席题字部分特别凿出一块14.4米长,宽2.9米,厚1米的整块碑心,这样既解决了难题,也强调了主题。吴良镛先生说,这块石头是“在青岛开采的一块280吨的巨型花岗岩,粗加工后103吨运到北京,最后加工为60吨。在当时的技术条件下这样做已经近乎极限了”。

“到了雕刻上,讨论就是用象征还是叙事,是放在碑顶还是放在碑座。从建筑上考虑,放在基座上的浮雕比较合适。浮雕的内容体现的就是开国大典上毛主席的话——鸦片战争以来。纪念碑的浮雕最初设计的画面上有一些知名的领袖人物,如林则徐、洪秀全,以此类推下来,就遇到了问题,后来的历史阶段里的许多领袖人物还健在,怎么处理,给活人献花圈当然是不妥当的。后来就改为表现群众斗争。”

这一工程在1958年“五一”劳动节建成揭幕。此时大跃进运动已经在全国范围开展起来。■

1958~ 1959年

为迎接10年大庆,也为显示大跃进成果,建设一批国庆工程,以“检验社会主义中国已经达到的生产力水平”。对天安门广场扩建和规划连同国庆十大工程,顺理成章地被提到议事日程上来。

所有被访问的先生都记得这次会议,虽然他们都没有亲自参加,1958年8月,党中央在北戴河召开政治局扩大会议,会上决定为了迎接国庆10周年扩建天安门广场,建设人民大会堂、历史博物馆和革命博物馆等十大建筑。“不是有人不相信我们能自己建设现代化国家吗,老认为我们这也不行那也不行吗?我们一定要争这口气,用行动和事实做出回答。”这是1958年9月8日在北京市国庆工程动员大会上,当时的北京市副市长万里的讲话。

也是在这次动员会上,万里要大家在设计中敢想、敢干。“过去一阵大屋顶,我看这些框框可以打破,如果认为琉璃瓦大屋顶能搞出高度艺术水准就可以尝试搞大屋顶;如果有其他更好的形式,就应当去创造更好的形式。总之,大胆创新,不拘一格。”这番话无疑让刚刚被批判过的大屋顶以及传统建筑样式又有了新生的机会。

十大工程五人领导小组成员刘小石说:“开始规划的十大工程和后来的不太一样,开始革命博物馆和历史博物馆是两个,后来合为一个。还有科技馆和国家剧院,都挖了坑了,又下马了,后来,把已经建成的民族宫和华侨饭店、体育馆补充进来。实在没有能力做那么多是一个原因,还有一个原因是天安门广场的规划在计划十大工程时还没最后确定。”

前几年规划的方案还都没有实施,争论还在继续,这一次3个月之内做了6轮方案,究竟如何设计广场,五人小组向毛泽东同志作了请示,毛泽东说:要反映出我国历史悠久、地大物博、人口众多的特点。要庄严宏伟,气魄要大,使它成为能容纳100万人集会的世界上最大的广场。沈勃当时也是五人小组的成员,他听说,“在天安门城楼上,毛泽东向彭真指示,天安门广场要从原长安左门与长安右门处一直向南拓展,直抵正阳门一线城墙。按照这一指示进行的天安门广场改建,东西宽500米,南北长860米,天安门前的马路要一百几十米宽,能够同时通过120列的游行队伍。马路上的电线要改为地下,有轨电车要换为公共汽车。路面要修得坚固,要经得起60吨的坦克通过。最终实现的面积达到44公顷。是一个百万人集会的地方。中华门也就拆掉了”。

当时规划师们做了一个比较,外国广场与周围建筑物高的比例一般为1∶2,1∶3或1∶4,我国宫廷广场,如太和殿的广场比例空间为1∶10,显得比外国广场开阔。天安门广场扩建后,天安门高与广场长之比例为1∶12.9,这样的比例使广场显得舒展开阔,气魄宏伟。张仃记得当时很多人都在议论这个计划,“我们懂得天安门广场一定要大,因为群众运动是党的法宝,广场上的集会一定要能显示群众的力量,万众一心的意志”。

广场上的建筑选定了7个代表性的方案供中央审查,即陈植方案、赵深方案、刘敦桢方案、戴念慈方案、毛梓尧方案、张方案,另还有一个方案,出自谁的手笔已无从考证。这些方案有广场南部收缩较小与较大的区别,有的是在广场两侧放4个建筑,有的是放2个。

中央政治局曾正式开会讨论国庆工程,强调了天安门广场是一个庄严雄伟的政治性广场,于是西侧定为万人大会堂和5000人宴会厅两个建筑,东侧是历史博物馆和革命博物馆。沈勃这时已经调任北京建筑设计院院长,负责人民大会堂等7个十大工程,他说,“在延安时,毛主席就设想等革命胜利了,建一个能容1万人开会的大礼堂。1956年,就规划在北京建设一个比较大的礼堂,1958年开始酝酿设计时,还没有具体面积,那时,大多是在3万到5万平方米之间。北京市委发动全市建设师,还邀请全国1000多名建筑师、艺术家和青年学生都来参加天安门广场规划设计竞赛。有名的建筑师都来了,组成了3个组——大会堂,两个博物馆,还有国家剧院”。

10月,决定基本采用张的规划方案,广场两侧一边一个建筑,分别建万人大会堂和革命历史博物馆,虽然他设计的有大屋顶的大会堂被否定了,但已经不是因为政治不正确,而是不合用,新计划是要在一个建筑里容下大会堂、宴会厅和人大委员会。其他的方案被否定也是同样的问题,在入口与大会堂、宴会厅中间都缺少一些回旋的余地。当时在规划局工作的陶宗震听说,“有领导说一进门就拐弯进宴会厅,像大食堂。一进门就进大会堂,像进电影院”。

在规划规定的7万平方米里完成如此多的内容让所有参与者都备感紧张。这时彭真透露了上面的想法,他对规划委员会的赵冬日等人说:“在封建时代搞的建筑体现的是‘唯我独尊’,资本主义国家搞的建筑大都采用拜物教的建筑手法。我们人民的大会堂要体现‘以人民为主’、‘为人民服务’的思想,要使工人、农民一进大会堂,不仅感到庄严雄伟,同时也要感到自己就是建筑物的主人,不能使人走进大会堂像走进故宫那样有压抑感。”陶宗震说:“当时北京市委第二书记刘仁到天安门广场进行步测后说,7万平方米的方案不够宏伟,没有很好地体现毛泽东的批示精神,这就等于提示北京市规划局加以扩大,可以放开手设计。”在第七轮讨论时,赵冬日递交了一个大大超越限制的方案,突破了宽140米、长270米的占地面积,放大到宽210米、长340米,为原占地的188.89%。建筑面积达到17万平方米,是原规划的255.71%。

就在张赶制设计施工图时,参与方案竞选的其他单位和个人,对大大超过限制的方案中选的怨言多起来,各地的主流建筑师纷纷提出质疑。戴念慈认为它太大了,28个厅没有使用意义,平日多数会闲置。梁思成提出:人民大会堂建筑在艺术风格选择的顺序应是中而新,西而新,中而古,西而古。现在中选的方案,是师法文艺复兴时期建筑经典圣彼得大教堂的,是属于在最不可取的西而古。而为了追求伟大、庄严、隆重,把开间、层高简单放大,会使得人一进去,顿时感到自己变得非常矮小。在这不久前,他对天安门广场的扩建也提出过同样的质疑。建工部北京工业设计院的总建筑师工华彬则认为:中选方案面积、体积过大,空间浪费;暗室较多,采光不够,必须依靠人为采光、通风;标准过高,脱离实际。上海6位专家、学者联名提出的意见,中选方案使大会堂与500米宽的广场比例失调,会产生旷野的视觉效果。

有鉴于此,周恩来在1月初召开扩大的专家会议,参加的人有冶金部钢铁专家邓恩诚、武汉长江大桥的工程师汪菊潜及老专家茅以升、梁思成及清华大学建筑系的专家等40多人,地点选在御河桥交际处,即日本强迫袁世凯签署丧权辱国的《二十一条》旧址。周恩来说,他觉得大并没有什么不好,就是要好社会主义之大,喜社会主义之功。第二,要以人为主,物为人用的观念去处理细节。

沈勃记得,“当结构和桥梁专家们对挑台的制作提出安全问题时,周恩来很重视。专家认为二层挑出16米,三层挑出14米的难度并不大,并论证端头会有颤动。但周恩来立即予以否定说:大会堂应该安全第一,不能在这儿试验新结构,颤动一定要防止。当时周恩来说,在延安中共“七大”的庆祝会上,演出结束时,挑台上的观众拥到前沿看演员谢幕,挑台当即塌掉。死伤了好多人。结构的安全问题很重要,否则,会在全世界造成很坏的影响”。对梁思提出这个方案的“西而古”问题,周恩来作答:“我们中国人民之所以伟大,就因为我们能吸收一切对我们有用的东西,要使古今中外一切精华皆为我用。现在问题不在于是古非古、是西非西,而在于1万人开会,5000人会餐,8个月盖完。安全,实用,在可能的条件下再说美观。”梁思成在笔记本上记录了周恩来的讲话,“人大是个政治工厂,利用率一年一次就够本了”。

负责博物馆设计的张开济似乎没遇到类似人大会堂的问题和质疑,他说:“因为广场整体方案确定后,人大会堂的面积是17万平方米,博物馆的面积只给了6.5万平方米,又要求在空间格局上和大会堂对称和谐,完全出于迫不得已只好在两边设计两个院子,中间的入口空间用一个大空廊。这反而成就了这项设计。其实是不对称的,空廊起了作用,使它显得大,用比较小的体量获得了比较大的外型轮廓。”

从1953年北京市委规划小组的《改建与扩建北京市规划草案的要点》上就已经写明改造广场的理由:北京旧城重要建筑物是皇宫和寺庙,而以皇宫为中心,外边加上一层层的城墙,这充分表现了封建帝王唯我独尊和维护封建统治、防御农民“造反”的思想。要打破旧的格局所给予的限制和束缚,改造和拆除那些妨碍城市发展的和不适于人民需要的部分。1957年3月,北京市都市规划委员会《北京城市建设总体规划初步方案》进一步表明,要在10年左右完成对北京旧城的拆除改建。1958年9月,北京市都市规划委员会《北京市总体规划说明》在具体规划了天安门广场将改建扩大为44公顷之外,甚至提出,故宫要着手改建,城墙、坛墙一律拆掉,拆掉城墙后,滨河修筑第二环路。只有1950年的梁、陈方案唱着不同音调,提出展拓旧城外西郊公主坟以东、月坛以西的适中地点,建设中央人民政府行政中心区。整体保护北京古城,对古城区的建筑以整治、修缮、利用为主,突出其文化、历史价值。梁思成的方案是从一般都市的功能出发,设两个中心,一旧一新;而新中国的规划要体现政治上的象征意义。

1958年的大跃进期间,整个中国沉浸在一种宗教般的气氛中。而梁思成出自建筑学科的理论被理解为迷信,在这个语境中的迷信是指所有束缚人们意志的教条。美国作家特里尔在《毛泽东传》里转述毛泽东对大跃进的解释:“美国历史上也有大跃进的先例,它在100年的时间里变成了世界第一,这只能被认为是一个大跃进。”

结果仅用10个月,天安门广场和人民大会堂落成。广场西侧的人民大会堂象征着人民至高无上的政治权力,那么东侧的中国革命博物馆和历史博物馆就意味着“人民,只有人民才是创造世界历史的动力”,连同广场先已建成的人民英雄纪念碑,形成全国的政治活动中心。经过改建的天安门广场,使北京的城市中心发生了微妙的变化。旧北京的中心是紫禁城,城市的主题是“帝王至上”,中国处于外患内乱的时候,北京如果没有城市中心,随着一个新城市的中心兴建,宫殿被推到后院的位置,仿佛一道深远的背景,而新时期的主题,就在这个被扩建了的广场中和大会堂中呈现出来。

这个主题在当时就是民族独立和群众力量。十大工程完工,《建筑学报》1959年第9、10期合刊发表赵冬日的《天安门广场》一文,重提梁思成对三座门力保和对广场尺寸的质疑。梁思成也写了一篇同名文章,自我反省道:“关于广场尺度,经过反复讨论,我们体会到,除了生物学的人的尺度和合乎他的生理学的建筑的尺度之外,我们还必须考虑到政治的人、新社会的人所要求的伟大集体的尺度。”在这种伟大集体的尺度中,“使你突然地敬虔肃穆了下来,好像一滴水投进了海洋,感到一滴水的细小,感到海洋的无边壮阔。”冰心这般安静的作家用这种非常女性化的语调加入了人民的队伍。在《论人民民主专政》里,我们可以发现毛泽东把马克思的“无产阶级专政”替换成了“人民”。1949年政协会通过的纲领里,也是以人民民主主义为中华人民共和国建国的政治基础。这里的“人民”是与“帝国主义”相对立的概念,而不只是与资本主义对立的“无产阶级”。

整个中国被组织到一个全新的网络中,参加各种会议成为群众新生活的一个标志。走遍中国各省拍摄大礼堂的北京艺术家邵逸农说,人民大会堂建成之后,他走过的任何一个乡级政府都有标准的大礼堂,在条件较好的地区,工厂、机关、学校、医院也都有大礼堂。群众是新中国信仰的力量,和群众打成一片就成了一种道德要求和社会的准则。■