深深的丁字型广场

作者:三联生活周刊(文 / 志余,施武)

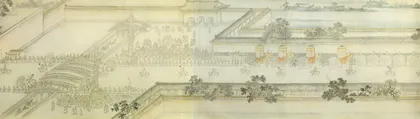

( 清代《回銮图》中金水桥与金步廊 )

( 清代《回銮图》中金水桥与金步廊 )

深深的丁字型广场

明永乐十八年(1420),承天门(今天安门)建成后,将前边的大片旷地用6米高的红墙围起,形成了一个封闭的“丁”字形前院,作为皇城内的宫廷广场。

在丁字形广场的三端上各建一座三券洞的门,广场南端一门为大明门,有国门之称,清朝改名为大清门。辛亥革命后改为中华门,原来的石制门匾也要相应地换下,本来计划把原来的石匾翻一下面,即把原来的背面翻到前面,刻上“中华门”即可,当石匾拆下后,发现背面刻着“大明门”。结果仓促中,只好刻了一块木匾。

在天安门至大清门之间,是用石板铺成的供皇帝出入的中心御道。沿中心御道两侧,红墙内,建有连檐通脊长700步的千步廊,东西朝房各110间,顺沿向北540米处又折而向东西两侧,各边有朝房34间,东接长安左门,西接长安右门。

广场东端为长安左门,西为长安右门。这两座门完全相同,三阙单层歇山顶,上铺黄琉璃瓦,门墙皆涂红色。后来的长安街也由这两个门而得名。长安左门与长安右门是皇城通往内城的孔道,文武百官至此下马下轿步行。据载:“每日百官奏进,俱从二长安门入。”乾隆十五年(1750)在长安左右门外分别加建了东三座门和西三座门。

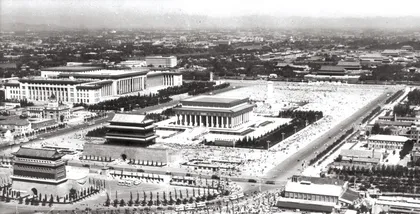

( 1977年的天安门广场 )

( 1977年的天安门广场 )

从大清门进入这个封闭的空间就算进入了皇城,这条540米长、65米宽的御道,前面的层层宫宇,重重宫殿铺展开去,在这个纵长深远的封闭空间里色彩浓重,而不置任何草木,步步加深着“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的神秘威严气派。

这个广场是北京内城和紫禁城之间的过渡空间,两侧红墙之外,集中了当时的中央衙门,按文东武西之制,东宫墙外边设礼部、吏部、户部、工部、宗人府、钦天监等官署(今中国革命博物馆、中国历史博物馆一带),西宫墙外为五军都督府、刑部、都察院、大理寺等武职衙门(今人民大会堂一带)。这些中央机关通过广场与紫禁城连为一个整体,成为朝廷礼法所系之地。

这种阶级烙印在后来的叙述中逐渐被冲淡,作为一种具有高度象征性的建筑格式也就独立为一种民族文化的遗产而被珍视。■

1958年广场改建的最后一轮方案

天安门广场的改建计划从1952年之后,就一直持续着。到了1958年,为了国庆10周年大庆,改建规划变得迫在眉睫,这时的天安门广场上已经建起了它的第一座建筑物——人民英雄纪念碑,拆除了两侧的红墙和三座门。

1958年新一轮的规划开始,北京市规划局给出的题目是在广场两侧设置建筑,西侧要建万人大会堂和5000人宴会厅,东侧安排革命博物馆和历史博物馆。

图1、2、3、4:上海民用建筑设计院陈植方案、华东工业设计院赵深方案、南京工学院建筑系刘敦桢方案和北京工业建筑设计院戴念慈方案。广场两侧设置4座建筑。

图5、6:第10号方案和东北工业建筑设计院毛梓尧方案,在广场两侧建2座建筑。

图7:北京建筑设计院张方案,采取了一侧一个建筑的方案,把万人会堂和宴会厅合并在一个建筑里,并加大了单体建筑的体量,

图8:由北京规划管理局按照中央扩大广场和扩大建筑体量的意图综合出一个总体方案。万人大会堂和宴会厅以及人大办公楼合成在一个建筑里,由此人大会堂从原初规划的6.5万平方米扩大到17万平方米。与之相对应的革命博物馆和历史博物馆也连接为一体,但博物馆只有近7万平方米的建筑面积,又要求与人大会堂对称协调,于是就被设计为南北两边各一个大院子,中间入口处设计为一个大空廊。■

人大会堂启用

1959年9月8日上午,周总理陪阿富汗首相兼外交大臣萨达尔·穆罕默德·纳伊姆,参观了万人大礼堂。这是第一位进入人民大会堂的外国首脑。

1959年9月12日,梅兰芳等著名艺术家在万人大礼堂登台献艺,慰问修建北京十大建筑的建筑工人。这是在人民大会堂举办的第一场大型文艺演出。

1959年9月28日、29日,中华人民共和国建国10周年庆典在万人大礼堂举行。毛泽东主席、刘少奇主席、周恩来总理、朱德委员长、邓小平总书记等党和国家领导人全体出席。应邀出席的还有社会主义国家党政领导人,亚洲国家元首或政府首脑率领的政府代表团,兄弟党的领导人及国际组织的代表团团长等83个国家、地区的贵宾和国际友人。两天会上,有60多位贵宾致贺词。这是在人民大会堂举行的第一次万人大会。

9月30日晚,毛泽东主席、刘少奇主席、周恩来总理、朱德委员长在大会堂宴会厅举行国宴。我国政府成员、各国贵宾、国际友人及各界代表5000余人出席。这是在人民大会堂宴会厅举行的第一次国宴。■