“象人”背后的玄机

作者:三联生活周刊(文 / 陈涛)

( 3月16日,受害者的代理律师向媒体发表声明

)

( 3月16日,受害者的代理律师向媒体发表声明

)

一夜之间,TeGenero,这家只有15名员工的德国生物制药小公司出名了。不过,它绝对不会料想到,竟然是以这样的方式出名。

3月13日早上8点,伦敦诺斯威克公园医院(Northwick Park Hospital),帕拉希尔公司(Paraxel)专用的36床大病房,8名志愿者被护士唤醒,测量血压和心率,然后,每个人被注射了一针药剂。他们已经知道,这是一种用于治疗风湿性关节炎、白血病和多发性硬化症的新药,目前正在进行第一期临床试验。他们每个人只要再接受4次注射,就可以拿到2000英镑,作为参加试验的补偿。

28岁的埃及裔青年穆罕默德·阿卜杜拉(Mohammed Abdullah)已经不是第一次参加这种药物临床试验了。虽然他的女友反对他这么做,但阿卜杜拉并不以为然。第一,他最近手头有点儿紧。第二,高尚地想,这样做是在帮助科学发展,帮助整个人类。第三,也是最重要的,据他的经验,参加这种药物临床试验并不危险,因为使用剂量通常很低,副作用也相当轻微。不过,在住进医院前,他还是给父亲打了个电话,请他为自己祈祷。他撒了个小谎,说自己要去做一个小手术。

就在那一针被注射下去的十几分钟后,除了29岁的尼克·维布鲁(Nick Whybrew)和23岁的拉斯特·哈恩(Raste Khan)——注射到他俩体内的是安慰剂,包括阿卜杜拉在内的6名志愿者,一定都会对自己当初的选择产生怀疑。有人开始全身颤抖,发烧,脱去了上衣,抱怨“几乎要烧着了”。几小时后,所有人都遇到了同样的症状:头痛,恶心,呕吐,呼吸困难,器官衰竭,很多人痛得昏了过去。21岁的莱恩·威尔逊(Ryan Wilson)哀求医生,为他注射安眠针,因为他“实在痛得受不了了”。他和阿卜杜拉是药物反应最严重的两个人,他们的头肿到了正常人的3倍大。当阿卜杜拉的女友第一眼看到阿卜杜拉时,她惊叫了出来:“象人!”“象人”是19世纪著名的病人约瑟夫·梅瑞克(Joseph Merrick),他自幼面部和身体肌肉畸形,在很多年里一直被当成马戏团的杂耍演员。1980年的时候,导演大卫·林奇拍摄了一部以此为题材的电影,“象人”的形象从此为人所熟悉。

让威尔逊和阿卜杜拉变成“象人”的药,名字叫做TGN1412。它的制造者,便是TeGenero公司。

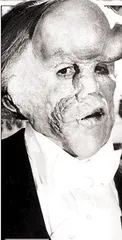

( 电影《象人》中的象人 )

( 电影《象人》中的象人 )

如果没有发生这起意料之外的药物试验事件,成立于2000年,总部设在维尔茨堡的TeGenero,绝对是全世界几千几万家小型生物制药公司的优质偶像。公司创始人托马斯·哈内希(Thomas Huenig)是T细胞免疫学领域的专家,之前在维尔茨堡大学担任教授。在研究的过程中,他和他的学生、助手发现了一种有开发潜力的药物,就是后来的TGN1412。于是,2000年2月,他们做出了一套方案,参加北巴伐利亚创业计划大赛,并获得了一等奖。之后,开始有20万到40万欧元的小额风险投资注入,公司成立,开始试制药物。2000年12月,药物原型问世,2002年5月,完成第二轮融资,接下来动物试验的结果表明,TGN1412的确能够达到预期的效果。一切如此理想,自然要加速人体试验的脚步。

这次委托进行一期人体试验的帕拉希尔公司,是制药业里鼎鼎大名的临床研究机构,同各国医院都有良好的关系。许多大型药厂的新药,均是通过这家公司进行临床试验,得到数据后才能向各国药监部门申请上市许可。此外,TeGenero的另一个杀手锏,是顾问委员会主席恩里克·普拉茨(Erich Platzer)。他曾经担任罗氏制药肿瘤市场营销部主管十余年之久,资历、经验和人脉都举足轻重。可以想见,在未来的通过审批和推广上市上,TeGenero必定拥有许多优势。

( 试药人莱恩·威尔逊 )

( 试药人莱恩·威尔逊 )

事实上,TeGenero所走过的路,几乎是近10年来所有美国、英国和德国的小型生物制药公司都在走的一条路。只不过,因为拿不到第二期风险投资、研发速度没跟上大潮流、药物的生物毒性太大、动物实验效果不理想等诸多原因,几乎一半以上的公司没走到人体试验这一步就已经夭折。只有少数幸运儿,才能够闯过三期人体试验的大关,使药品通过审批上市。那时候,事情就很简单了。无外乎是公司上市,各研发人员赚个盆满钵满,或是待价而沽,坐等各家制药业巨头并购(鉴于TeGenero在2003年11月就已经与德国制药业巨头勃林格殷格翰结成伙伴关系,后一种可能性显然更大一些)。无论怎样,最初的创业人员,总能名利兼收。

可是,谁也没想到,就在TeGenero马上要熬出头来的这个当口,居然发生了这起“象人事件”。名是有了,可是赖之以生利的TGN1412的未来,差不多也就悬了。

( 伦敦诺斯威克公园医院 )

( 伦敦诺斯威克公园医院 )

说到TGN1412,其实是一种单克隆抗体(Mab),一种新型的靶向治疗药物。它的原理是把能产生抗体的免疫细胞与癌细胞融合,制备成一种具有癌细胞不断分裂特性、又能产生抗体的融合细胞。由此产生的抗体,即是单克隆抗体。Mab能够有针对性地攻击癌细胞,提高免疫力,因此是近年来制药业研发抗癌药物的主攻方向之一。根据市场分析公司的预测,单克隆抗体抗癌药物的全球市场可能从2004年的103亿美元增长到300亿美元,GeneTech、百时美施贵宝、诺华等生物制药业巨头,都在努力地推动此类抗癌药物的研发和上市工作,而雅培、罗氏、辉瑞也在奋起直追。因为靶向药物对资本的需求并不像以往传统抗癌药物那么高,因此,它也成为许多像TeGenero这样不缺技术和经验、从大学或实验室分化而来的小型生物制药公司的希望所在。

希望越大,失望也就越大,世事往往如此。虽然针对“象人事件”的调查仍在进行中,究竟是什么导致了如此严重的副作用尚无从得知,但业界普遍认为,毛病,还是出在TGN1412自己身上。它的作用靶点,是人体T细胞表面受体CD28,通过刺激T细胞,产生免疫作用。尽管在动物试验中这种作用机制似乎是成立的,但此前并没有相关的人体试验数据,TGN1412,是第一个吃螃蟹的人。注射药物后6名志愿者免疫系统几乎完全紊乱的事实证明,医学界对人体免疫系统的复杂功能,毕竟还所知甚少。近年来如此快马加鞭地猛推针对免疫细胞的靶向药物,是不是有些急功近利?一旦出现问题,是否能承受得起巨大的负面影响?许多大型药厂的药物研发部门都在“象人事件”后开始了反思。据知情者透露,至少有10种单克隆抗体靶向药物的临床试验会因此而推迟进行。

不过,正如俗谚所云,每一朵乌云都有一道银边。“象人事件”发生后,不少从事与制药相关行业的人担心,近十年中,愿意参加药物人体试验的人本来就日渐减少,使得临床试验的成本越来越高,周期越来越长,这一次意外经媒体大加渲染,以后的日子一定更加难过。但事实好像正好相反。尽管两名情况最严重的患者据说可能会因此昏迷一年,尽管威尔逊的嫂子在电视上悲伤地说,在过去3天中,“小莱恩唯一的生命迹象,就是当他的哥哥亲吻他的时候,有泪水自面颊上滑落”,但包括帕拉希尔在内的多家进行药物临床试验的公司,这两天都接到了大量表示愿意充当志愿者的咨询电话。“看来,4位数的酬金显然更有吸引力,”英国《独立报》的一名记者调侃道。■