私营经济:中国的消失与重生

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

( (马立诚:《大突破——新中国私营经济风云录》,中华工商联合出版社2006年3月出版)

)

( (马立诚:《大突破——新中国私营经济风云录》,中华工商联合出版社2006年3月出版)

)

三联生活周刊:后来人看历史,比如我,一直很糊涂的一个事实是,旧中国如此庞大的私营经济,在3年左右的时间,基本完成了公私合营。自此,私营经济在新中国基本消失,这个过程难道仅如历史书所述的两三行字那样简单?

马立诚:其实,当时毛泽东自己的计划是用10年左右的时间完成这一过程——1948年9月的中央政治局会议上,毛泽东说“也许要15年”才开始社会主义全线进攻。一年后的中国人民政治协商会议,有人问毛泽东,要多少时间过渡到社会主义,当时他更保守,说,大概二三十年吧——他自己也没想到这么快。不过,毛泽东还是为这么快完成这个过程而高兴。他多次回忆说,1949年那样大的胜利,并没有使我高兴;到了1955年,当我看到有那么多农民参加了合作社,接着是私营工商业的改造,我开始高兴了。

三联生活周刊:我在读那段历史时也很困惑,当时刘少奇到天津考察,面临私营企业主的要求是:社会主义是不是可以不搞。后来出台的《共同纲领》也没有提“社会主义”,在逻辑上,这是连续的。你的书也写到这部分,但为什么会如此快中断了新民主主义阶段呢?

马立诚:有部分读者看了我的书,他们打电话给我,很意外,说当时毛泽东说,“私人资本主义经济应该有一个广大的发展”。1949年的《中国人民政治协商会议共同纲领》(简称《共同纲领》),在界定中国经济体制时,有五个方面:国营经济、合作社经济、农民和手工业者的个体经济、私人资本主义经济、国家资本主义经济。有意思的是“国家资本主义”,《共同纲领》的解释是:“国家资本与私人资本合作的经济为国家资本主义性质的经济。”从时间逻辑上考察,这个纲领的出台,首先与1945年毛泽东的文章《论联合政府》相关。在那篇文章里,毛泽东说,“在中国的条件下,在新民主主义的国家制度下,除了国家自己的经济、劳动人民的个体经济和合作经济之外,一定要让私人资本主义经济获得广大发展的便利”。之后的1949年4月,刘少奇去天津考察——当时格局是私营老板或者关门不干,或者准备逃跑。刘说:“今天在中国正是资本家建立功绩的时候,中国的资产阶级不是老年的、腐朽的、反动的,而是青年时代,还能够发展。”然后就有了《共同纲领》的出台。再后,1950年,出台了新中国第一个《私营企业暂行条例》。从这些事件的进程上看,毛泽东计划10年左右过渡到社会主义,也是这种政策连续性的一种自然判断。

三联生活周刊:从党史材料看,当时私营经济利好的消息也不少,看上去会长期存在并持续发展,但为什么如此迅速地变化了呢?

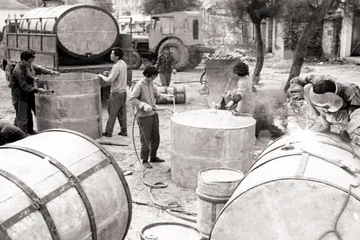

( 20世纪80年代,乡镇企业迅速发展 )

( 20世纪80年代,乡镇企业迅速发展 )

马立诚:一般的分析,将原因主要归纳为当时的“三反”、“五反”,这一全国性的政治运动,形成了最为广泛的社会道德义愤。而当时,中国的现实是抗美援朝,财政方面,国家承受着巨大的压力。这样的因素,带来的变化之一,是1952年6月,毛泽东在中共中央统一战线工作部起草的一个文件上明确提出,“不应再将民族资产阶级称为中间阶级”,这是一个重大的转折。之后的1953年,又发生了修正税制的风波。除此因素,我去年拜访并请教了92岁的党内元老杜润生,他还提供了一个新解释:当时斯大林对毛泽东一直有看法,认为毛泽东不是社会主义者,而是民族主义者。这可能造成了巨大的外部压力,促使尽快转型。北京大学学者杨奎松细致地研究过这段历史,他提供了这样一个事实:1949年12月至1950年2月,毛泽东在莫斯科访问期间,斯大林由于对毛泽东的不满,曾搞了一个批评他的会议,说他是民族共产主义,是半个铁托。当然,这一切属于外部因素,从内因看,毛泽东对新中国有着自己“公有”的理想。毛泽东历来崇拜东汉张鲁的“吃饭不要钱”。在毛泽东81岁生日时,他与周恩来讨论完四届人大组阁问题后,还谈到,“列宁为什么说对资产阶级专政,这个问题要搞清楚。这个问题不搞清楚,就会变成修正主义,要使全国知道”。这就是他的内部因素。

三联生活周刊:你将私营与外资列为中国改革的体制外因素,我仔细阅读过那段历史,邓小平对中国变革,微观方面的决策是成立中信与特区,这似乎可以归纳为引进外资。但农村承包与个体经济还是无可阻拦地出现了,它们并不在政策设计之内啊。

( “傻子瓜子”的创始人年广久 )

( “傻子瓜子”的创始人年广久 )

马立诚:回顾私营经济的重生,像我这样经历过那段历史的人,首先会讲那个时代的氛围。那个时代,特别是邓小平的复出,大家都有这样一个共识:一个大时代出现了。这是重要的背景。如果分析农村承包与个体经济的出现,是有这样几个判断,第一,它们是人民自觉的选择;第二,这种选择是基于生存的压力;第三,它们的出现并不在政治设计范畴内。所以,现在来看,它们更是中国变化内生性力量。

三联生活周刊:我注意到产权经济学家注重的是,在中国这样一个以公有为主体,几乎全部公有经济的国家里,私人产权要求是如何伸张并形成制度设计的。这似乎是经济学研究的一个核心题目,农民承包制与城市个体经济的出现,仅仅是一个偶然?

马立诚:中国农村在合作社与人民公社后,承包制也并没有完全绝迹,其间有三起三落。1956年,浙江永嘉县实行过一阵包产到户;3年后,河南新乡地区也实行了包工到户,定产到田;再就是1961年的安徽。这三起包产到户的背景都是生存压力。所以,看起来,后来的农民承包制的出现,并不完全是一个偶然。如果我们再来看城市个体经济的出现,当时所面临的现实是,大量知青返城,没有就业岗位,发展小商小贩,就成为一种选择。无论农村的承包制,还是城市的个体经济,它们当时出现,共同的也最真实的现实,都是生存压力。

三联生活周刊:我看《邓小平文选》,里面谈到安徽的年广久“傻子瓜子”,说要等一等,看一看。对待个体经济与引进外资,如果对比,似乎态度是有分别的?

马立诚:还是说农村承包制,当时的压力可能超出我们现在的想象。《交锋》出版后,万里曾在人民大会堂见过我一次,他跟我谈起安徽的小岗村,说,当时压力实在太大,如果没有邓小平的支持,不可能实行。当时的形势仍然是农业学大寨,国务院分管农业的负责人,没有人同意万里的安徽试验。不过,邓小平支持了他。这是意识形态上的压力。对于城市而言,公有制实行多年,陡然出现个体经济和私营经济,也是对意识形态的重大挑战啊。如果我们从这里来观察当时改革途径的选择,引进外资,或许是压力相对较小的一种路线。

三联生活周刊:我读《陈云传》时,发现一个有意思的材料,1978年,陈云主持中央财经委,当时国家财政的直接收入才137亿元,加上大企业地方与中央分成的370亿元,总共才500多亿,当时的国家财政实在窘迫……

马立诚:我们一般会注意到意识形态上的压力,同样从财政的角度看,我们也面临着重大的压力。如果从这两重压力来看,也就是邓小平当时所面临的现实——来观察他的决策,或者说政治应对,应当说他选择了顺应民众要求的道路。从后来者的角度看,这非常不容易。不过,如果我们从纵向的历史来观察,农村承包,以及个体经济——过去中央对此的种种决策过程,邓小平都是参与者,分析当时他对这些问题的态度,显然是现实主义的。当然,在中国观察政治人物的价值观非常不容易,但细细分析材料,仍然可以发现邓小平的思想轨迹。他过去支持过包产到户,现在又碰上农村自发出现承包现象以及城市个体经济,这就形成一种互动。

三联生活周刊:市场经济,私营经济,在这种种艰难之中发生了。但我注意到,你在书里描述的中国现实,后来的发展,也非一帆风顺。

马立诚:我在2002年写过一个长文,谈中国私营经济24年(1978~2002年),当时的反响出乎我的意料,这促使我下决心就这个专门史做出一点研究。是,这个过程并不容易,现在仍时有争议。如果我们回归到历史之中,或许对现在我们尚未完成、仍身处其间的历史进程,会有新的不同的理解。■