厉建中:双层体制下的混合权力

作者:李翊(文 / 李翊)

( 火箭院是中国最大的运载火箭设计、研制和生产实体 )

( 火箭院是中国最大的运载火箭设计、研制和生产实体 )

关于厉建中

一审判决下来那天,距厉建中70岁生日只差两天。在律师看来,这个古稀之年的老人“清瘦而健康”,与庭审时的“痛哭流涕”相比,宣判那天,“他表现得很平静,没有要求上诉”。

在外人看来,厉建中因组织“长征”火箭成功发射“神舟号”而声名鹊起,但在这个光环背后,还有一系列不同的身份也许更能真实地还原厉建中。

火箭院是中国最大的运载火箭设计、研制和生产实体。从第一任院长钱学森形成的惯例,院长均由火箭学术权威担任。“厉建中显然不是一个火箭专家。”火箭院一位人士认为,厉建中所学专业更接近于机械。

官方网站对厉建中简历的描述是:1936年3月生于山东日照街道相家庄;1961年毕业于上海交通大学机械系精密仪器设计与制造专业;1961年至1966年,在公安部十二局担任工程组长;1966年至1991年,效力于火箭院八一一厂,先后担任计量室主任、生产科长、副厂长、厂长等职。

改革开放后不久,厉建中获得了公派出国机会:1980年至1982年间,先后在美国威斯康星州立大学和美国俄克拉荷马州立大学进修。归国后,出任长征三号运载火箭总指挥,火箭院副院长、常务副院长。

在中国运载火箭技术研究院任职期间,厉建中曾组织领导研制成功长征三号甲、长征三号乙、长征二号丙改进型、长征二号F等4种型号运载火箭,其中长征二号F运载火箭于1999年11月20日首飞成功,将“神舟号”(即神舟一号)试验飞船准确送入预定轨道。

“跟技术相比,厉建中有相当强的管理能力。”在火箭院一些工作人员看来,“(厉建中)特狠,有时比较势利。权力太集中了,都是他一个人说了算。听到他涉嫌贪污,院里多数人都不觉得奇怪。”

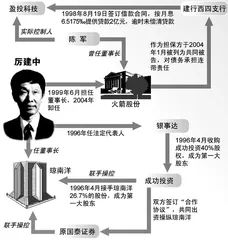

据有关人士评价,厉建中不仅在航天界风光一时,同时还是一位叱咤风云的股市操盘高手。厉建中所在的中国运载火箭技术研究院创建于1957年,属军民两用的科研机构,已形成了研究,设计,试制,生产和试验的研制实体,是中国最大的火箭研制基地。1999年6月,厉建中组织收购上市公司“武汉电缆”,构建了以中国运载火箭技术研究院为最大股东的高科技上市公司“火箭股份”,厉建中出任火箭股份董事长,斯时,厉建中拥有火箭股份7500股流通股,配股后为9000股。该公司于2001年列为中国上市公司50强候选公司之一。

2000年,中国运载火箭技术研究院转给旗下二级控股子公司“北京长征宇通测控通信技术有限责任公司”2.707%的股份;2002年,该院旗下控股子公司“湖北聚源科技投资有限公司”又获得武汉国有资产经营公司转让的8.125%股权,厉建中退出董事长一职,只担任董事。2004年4月21日,火箭股份第四次更换大股东,也就是在股权转让之后,厉建中退出在“火箭股份”的董事职位。

而几乎同时,厉建中在诸多场合表现出对科技人才的关爱。1999年,“神舟号”试验成功,研究院奖励5位专家各10万元,有传媒称“造导弹的收入终于超过了卖鸡蛋的”。厉建中说,这5位专家为了研究一个国家重点项目,分别付出了8~13年的辛劳,10万元的奖金实在不多。2000年全国“两会”分组讨论时,身为政协委员的厉建中曾无奈地诉苦,由于科研人员待遇低,人才流失相当严重。“有一个很重要的研究所,一年中进的人流失了将近40%,‘摩托罗拉’的班车都开到我们院里来了。”

他说,研究院总设计师的月薪只有3000多元人民币,青年科技人员一般只有1000多元。如果他们“跳槽”到外国公司或合资企业,一般月薪8000元,横向一比,就看出差距了。

1994年,在厉建中的职业生涯中是一个关键的年份。这一年,他57岁,成为中国运载火箭技术科学研究院院长,大权在握。这一年,他认识了航天科技集团公司所属航天时代电子公司财务部负责人,29岁的张玲英。

张玲英是黑龙江人,东北财经大学毕业后分配到中国运载火箭技术科学研究院担任会计。案发后张玲英已年近40,提及对张玲英的第一印象,她的辩护律师刘新和许兰亭不约而同地说了一个词,“精明干练”。他们描述中的张玲英,“1.6米的个头,瘦瘦的,相貌清秀,思维敏捷,说话逻辑清晰,条理分明”。张玲英超乎常人的记忆力给他们留下了很深的印象。刘新说,“她经手的每一笔款,时间,地点,金额,和她打过交道的人的姓名、电话都记得清清楚楚,每一个数字准确无误,不差毫厘”。张玲英的同事也表示,如果不是出了这件事,以她的业务能力,前途不可限量。

据知情者介绍,从工作的角度说,张玲英距离厉建中还有很多等级,很多工作她不应该直接向厉建中请示,可她还是越级请示了。一开始厉建中非常不喜欢这种不循常规的做法,但作为一名科学家,他又不喜欢那些过于循规蹈矩的人。在这种复杂心态的作用下,他默认了张玲英的这些做法。因为工作关系,他逐渐将张玲英视为自己的心腹和知己。在相当长一段时间里,曾任火箭研究院综合计划财务部部长的赵兵与后担任财务结算中心主任的张玲英并称为厉建中的“左膀右臂”,而这一说法得到了律师刘新的认可。

1999年,厉建中开始担任长征火箭技术股份有限公司董事长,就在他将要在“科研精英”和“优秀企业家”的荣耀中,为其职业生涯画上完美的句号之际,句号迟迟无法收笔。

弄权下的三宗罪

有人认为,在厉建中一案中,张玲英负有难以推脱的责任。但是其辩护律师许兰亭认为,张玲英只是作为一个下级在忠实地按领导的指示办事,不能把厉建中的所有罪责归因于一个女人。事实上,“这个对科学求真的人,对面子、钱财、权力同样痴迷”。

而在长达一年的时间里,厉建中身兼中国运载火箭技术研究院院长和长征火箭技术股份有限公司董事长及董事,在资源分配和资本运作上的优先权与无人监管为他构筑了一个无形的权力空间。

在对厉建中涉嫌7项犯罪事实的指控中,绝大部分发生在1997年以后。彼时,厉建中通过“坐庄”琼南洋(000556)、入主火箭股份(600879)等全面涉足资本市场。而厉建中最主要的挪用公款行为也自此开始。

据张玲英说,根据不成文的规定,作为航天集团火箭研究院内部结算中心主任,她每年必须利用院里的资金完成2500万元的创收任务,因此与很多金融机构有业务往来。在这一过程中,她认识了一些朋友,其中就有时任北京银事达咨询有限公司经理的沈俊林。沈俊林,别名潘顺宝、潘鑫,时年39岁,黑龙江省阿城市人。沈长于资金运作,善于钻营体制的漏洞和缝隙。在从事咨询公司业务以来,成功地进行了多笔大数额的资金运作,在业界小有名气。

根据判决书,1996年初,游某和陈某想收购南洋船务公司,注册成立成功投资公司,苦于4000万元的资金缺口,两人一起找到沈俊林。沈俊林对此很有兴趣,但苦于自己并没有足够资金,便找到了张玲英,提出借款4000万元人民币投资成功公司,用于收购南洋船务。

在张玲英的安排下,沈俊林与厉建中在首都大酒店见了一面。沈俊林向厉建中介绍了收购南洋船务的情况,以及在二级市场炒作该股票赚取利润的前景。厉建中被沈俊林的考虑所打动。但他明白,4000万元不是小数目,万一收不回来,后果不堪设想,当时并未答应下来。过了一段时间,沈俊林让游某和陈某到北京,再次向厉建中介绍情况,并提出由厉建中担任董事局主席。这一次,厉建中答应得十分干脆。

厉建中说,他没有考虑后果,“是上市公司董事长这种名望的诱惑和年薪二三十万元的利益诱惑,使我忽视了道义和法律的界限”。因此,厉建中私自决定借款,“为了不让别人认为他花4000万元买来董事长”,他要求对外宣布钱是沈俊林的。

3月22日,张玲英以存款的名义将公款4000万元人民币转入北京农信咨询公司,沈俊林将其中3500万元以北京银事达龙城高科技集团的名义投入成功公司,并取得该公司40%股权,另500万元被挪作他用。

1996年4、5月份,收购成功后,厉建中按约定担任了南洋船务的董事长。但很快他被游某、陈某排挤出董事会,只被任命为副总经理,既无法操控该公司,也无法在二级市场炒作该公司股票。也就是说,最终失去了对4000万元借款的控制权。

事实表明,1996年4月,成功投资当上大股东就藏着一场阴谋,南洋船务的原董事长靠着和成功投资人游某、陈某私下协定,在股权转让中完成了自我补偿。而游某、陈某靠着4000万元,与国泰证券一手策划,将南洋船务的股价暴涨两倍多,从上一年亏损2700万元到实现净利润3700万元,赚了个盆满钵满。从1998年起持续4年,琼南洋分别亏损15610万元、28686万元、3989万元和4328万元。2002年5月29日,公司最终因4年连续亏损而悲凉退市(经处理后股票简称为“PT南洋”)。有媒体评论,这期间“股东与券商联手坐庄翻云覆雨,数亿资产作价几美元贱卖”。在这场商业阴谋中起到关键作用的4000万元国有资产,犹如石沉大海,从此没有音信。

2000年,成功投资出资人陈某——南洋股份的总裁——因诈骗、挪用资金锒铛入狱,随后,南洋股份的高管和股东接连获罪。期间,厉建中也经历了一次有关部门的调查,有惊无险的背后是代价高昂的孤注一掷。

为这迟迟无法归还的4000万元,厉建中与张玲英寝食难安。厉建中称,1996年8月10日,张玲英告诉他,借给沈俊林的4000万元,目前还不了,而且沈俊林还想再借1亿多元炒股,赚了钱后,可以分一部分给一院。厉建中说,为了让沈俊林补上这个窟窿,他决定借款,而且在股票被套住、沈俊林无法还款时,厉、张二人还帮忙想办法挪钱平账。

1996年11月至1997年4月,张玲英将1.2亿元公款转入北京京华信托投资公司安定门证券营业部沈俊林控制的56个账户内,用于沈俊林炒股。1997年11月,沈俊林将4000万元欠款还清。

4000万元的漏洞补上了,厉建中因此逃过2000年的那次调查。然而,为此而来的1.2亿元漏洞,却让厉建中费尽心机,苦不堪言。为了给人生画一个圆满的句号,他开始四处拆补。

1998年,沈俊林主动向结算中心还款1000万元。张玲英感觉不对劲,查了沈的账户发现,他已经私自将该股票账户内的股票转到了海南。事情严重,她随即向厉建中作了汇报。漏洞随时有可能被发现,厉建中使起了障眼法:数不清、理还乱的三角债关系。

他让张玲英制作了两份协议,一份是结算中心与银事达咨询公司的合作协议。另一份协议是结算中心、银事达咨询公司和银事达经贸公司(一院在该公司控股85%)三方签订的,将结算中心的权利转给银事达经贸公司,并将两份协议的签订时间倒签为1996年4月。从此,结算中心与沈俊林脱离了直接关系,而银事达经贸公司由一院控股,1.1亿元的漏洞更加隐蔽,也留出了足够的时间来弥补。

利用同样的手法,厉建中玩起了一连串让人眼花缭乱的空手道。1998年7、8月份,沈俊林陆续归还2179万元。利用向玲珑花园(一院控股75%)做中间方,结算中心账面上的1.1亿元借款全部还清。形成了银事达经贸公司欠玲珑花园8800万元,沈俊林则欠银事达经贸公司8800万元的局面。就这样的一环套一环,厉建中用新套解旧套,等待着沈俊林的陆续还款。然而直到案发后,沈俊林才以其个人财产将欠款还清。

在判决书中,厉建中的三宗罪除了挪用巨额公款,还有受贿和贪污。据律师介绍,厉建中之所以判无期主要也是因为数额在350万元的贪污罪名。■