胡玫:用“新历史主义”的眼光拍历史剧

作者:三联生活周刊(文 / 孟静)

( 《乔家大院》要讲出晋商的独特之处 )

( 《乔家大院》要讲出晋商的独特之处 )

《乔家大院》的主演之一马伊俐在博客上写过,即使在拍戏时住的条件不好,胡玫约她晚上谈剧本时依然会穿着漂亮的晨衣、缎子拖鞋,戴着全套首饰。记者早晨在胡玫家里看到的她,正如马伊俐所说的,非常女性化,没有她片子里的那种刚烈之气。业内评价她是一位非常讲政治的导演,虽然不在片场大吼大叫,但她把女人的敏感用在了工作中。

她执导的唯一一部当代政治题材的电视剧是根据周梅森的《中国制造》改编的《忠诚》。原著中的市委书记叫姜超林,戏中改成了姓钟。有人就此事写文攻击过胡玫,她解释说:“小说中的姜书记本身就是一个比较保守的形象,也是一个被感化的形象,假如有人拿这个去造谣,遭到毁灭的是剧组,而不是几个人。”

胡玫给了记者一份收视调查,《乔家大院》在北京、西安收视率超过了11%,应了南方某报“越骂越红”的观点。胡玫说,太原应该是收视最高的城市,不过南方的收视率比北方明显低很多,上海仅有1.8%。

晋商文化的特点

三联生活周刊:我看到有一个评论说,从《大宅门》、《大染坊》到《乔家大院》,都在力图纠正人们的一个成见,那就是“无商不奸”,你是否在剧中做过这样的尝试?

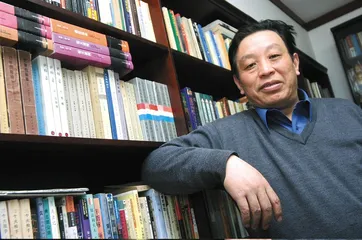

( 《乔家大院》的作者兼编剧朱秀海 )

( 《乔家大院》的作者兼编剧朱秀海 )

胡玫:我不知道,我们这几个戏没有一脉相承、直接上的逻辑关系。我做《乔家大院》,不大会和别的作品横向对比,每次创作对我都是个性化、自我认识、自我提高的过程。我到祁县之前,没接触过任何晋商文化研究,和一般观众对晋商的理解水平差不多,不知道“晋商”这个概念是什么,只知道是一群富可敌国的山西人,盖了很大的房子。

其他宅门戏,都有它特殊的背景,我看得比较细的还是宝国演的、郭宝昌老师的《大宅门》,它是一部有代表性的民族资本家的兴衰史。但是我接《乔家大院》,觉得应该讲述晋商独特的、鲜为人知的特点。我当时找了很多书,大凡能买到的,都收集齐了。我看到北大有个教授在座谈会上说:“都说晋商文化,其实不存在特殊的晋商文化。”这观点对我特别有打击力——你提出一个概念,应该有区别于其他商业群体的内涵,比如和徽商比,仅看地域差别,根本不足以形成一个文化现象研究。这就引起我注意,我去过安徽,那里民宅也让我震惊。我就想,他们有什么不同?带着这些问题我走进了《乔家大院》。如果观众看了电视剧,仅仅知道有那么一个家族,有些人情世故,那我就失败了。

( 导演胡玫 )

( 导演胡玫 )

恩怨情仇在很多家庭都发生,无论现在还是过去,我们干吗要放在山西?我第一次到山西,看到那里的老百姓、政府,对伸张晋商文化有强烈欲求。他们不觉得你只是说乔家的故事,没有这种狭隘观念。不管走到哪儿,他们都把你往屋里拉,有一种特别渴望:把晋商文化向你展示出来。当我真的深入晋商群体调查时,一部《乔家大院》其实有很多动人的事情没有涉及。晋商是一座矿藏,它有三五百年的历史。“商”从两千多年前《史记·货殖列传》时就有记载,“商家大贾”的“贾”字起源于“盐”,当时最大的盐场就在山西。从明朝起山西商人就开始做盐的生意,这样的一些历史通过我这部剧,能让人们关注晋商文化,就达到我的目的了。有很多故事,比如雷履泰老先生创办的第一个票号,我们讲不到那儿,因为他比戏里时间早近百年。包括乔致庸的祖先怎么开创家业,他的爷爷乔贵发,一个17岁的农民到包头创业,我听了真觉得该写写乔贵发,这个大院实际是他修建的。还有常家、王家,资产远远超过乔家,他们资产传了十几代,很早就做国外贸易。这个题材特别丰富。

三联生活周刊:那为什么要选乔致庸做主角?

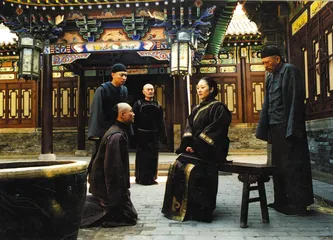

( 《乔家大院》拍摄现场

)

( 《乔家大院》拍摄现场

)

胡玫:我作为导演接的这个剧本就是乔致庸,不能说剧本写乔致庸,我拍成乔贵发。

三联生活周刊:剧中所有发生在乔致庸身上的事都是真实的吗?还是把其他人的故事加在他身上?

( 《乔家大院》剧照 )

( 《乔家大院》剧照 )

胡玫:所有能反映晋商文化、山西民情的我都加了进去,但主要的历史事件,像乔家的后代说得那样:80%都是真实的。单写乔致庸这样一个承前启后的人物是不够的。比如当时瞿家发起的和英国公司争夺矿产权,乔致庸是联手做这件事的。我把护矿运动的功都记在乔致庸身上了。当然也不能全说是他做的,他当时快90岁了,只能起个策应作用。很多事我都想说到,但不可能包罗万象。晋商理论上提炼的特点我们都有描绘:比如儒商。还有专家说,晋商离京城远、口外近,它是通商要塞,晋商不同于徽商,它是皇商。这些也多少给予了一定表现。乔致庸一生致力于“汇通天下”,帮助他实现这点的正是慈禧太后,所以我把他是皇商的问题摆到桌面上来了。

三联生活周刊:几个人的商战可能比一个人的成长更有戏剧冲突,观众也喜欢商战戏,你是怎么决定用乔致庸的一生来展现而不是几个商人的你死我活?

( 《乔家大院》剧照 )

( 《乔家大院》剧照 )

胡玫:确实这是一个人物传记片。晚清时期,乔致庸是晋商的领军人物,他的目光是旁人所不能及,胸怀非常开阔,他有句台词是“要装着天下”,网上对这个也有议论。但他确实是这样,这不是我编的。海防捐西征,他就不管不顾地捐钱。我们今天看,他是有政治上的幼稚,清政府那么腐败。但他觉得自己是公民,就要爱国、交税,他有政治上可悲的一面。作为那时商人,他就是这么想的。

三联生活周刊:观众可能会觉得他太单纯了,不像我们印象中的“奸商”。

( 演员陈建斌在《乔家大院》中塑造乔致庸形象

近年来的晋商电视剧很多,1994年就有央视投拍的《昌晋源票号》,讲述中国银行的发端。2004年中央电视台推出专题片《晋商》,较全面地评介了晋商的发展轨迹及其历史地位,去年以来又有以祁县商家为题材的电视剧《龙票》在中央台播出,以太谷商人为题材的电视剧《白银谷》。当初《白银谷》的小说刚落地的时候,竟有60多家影视公司踏破门槛。《龙票》是第一部以收视点和央视分成的电视剧。但这几部剧收视却很不好。其中,《龙票》的制作方对该剧的低收视率曾如此解释:“这是部男人戏,文人味道重,不是人人看得懂的通俗故事。”《白银谷》恰好是胡玫前夫苏舟所拍,结果也只是叫好不叫座。

)

( 演员陈建斌在《乔家大院》中塑造乔致庸形象

近年来的晋商电视剧很多,1994年就有央视投拍的《昌晋源票号》,讲述中国银行的发端。2004年中央电视台推出专题片《晋商》,较全面地评介了晋商的发展轨迹及其历史地位,去年以来又有以祁县商家为题材的电视剧《龙票》在中央台播出,以太谷商人为题材的电视剧《白银谷》。当初《白银谷》的小说刚落地的时候,竟有60多家影视公司踏破门槛。《龙票》是第一部以收视点和央视分成的电视剧。但这几部剧收视却很不好。其中,《龙票》的制作方对该剧的低收视率曾如此解释:“这是部男人戏,文人味道重,不是人人看得懂的通俗故事。”《白银谷》恰好是胡玫前夫苏舟所拍,结果也只是叫好不叫座。

)

胡玫:对。包括陈建斌的表演。但我个人理解,大凡是“大才”都有他非常单纯和傻的那一面。人家跟我讲起,某个大富豪,到王府饭店谈生意,掉了钢 儿,电梯就要关门了,70多岁的老人硬是撅着屁股拣。这在我们看来是不可思议的。他是世界十富之一,这都是人家亲眼看见的。很多事情不是我们想得那么简单。这是我对人生的感悟、理解,和建斌一拍即合,在这个人物上,我们研究史料后,觉得乔致庸不是个凡人。陈建斌的表演,所有外在动作都是有内在根据的。

三联生活周刊:晋商还有一个特点是抠,戏里只有乔致庸的老丈人体现了这点。

胡玫:多年来,一提到山西人,外省人的脑子里就一个字“抠”。但这事只能意会,不能言传,不能当着山西人面,这等于是骂人。但朱秀海先生非常巧妙地把“抠”字凸显在桌面上了。强调不仅是抠,还是天下第一抠,把陆大可这个人物提炼出来了,还通过乔致庸做了解释。戏里张之洞和乔说过:“不和山西人打交道,你们太抠。”乔说:“难听了是抠,好听了是俭朴,而且我们抠自己,不抠别人。”他转手就拿了10万块钱给张之洞。

三联生活周刊:一般后人都对改编不会满意,但乔家后人不是,这是为什么?

胡玫:这和乔家人要自发创作这部戏的原动力有极大关系,乔燕和先生一直跟着我们拍戏,不是我们把她同化了,而是我们一直完成着她的梦想。不管哪个家族的后代,都以家族为荣。特别巧的是,张艺谋的《大红灯笼高高挂》在乔家大院拍的,讲三妻六妾,因为在乔家大院实景拍,很多人产生了误解。

三联生活周刊:他们很讨厌《大红灯笼高高挂》吗?

胡玫:他们知道那就是一个戏。重教育是晋商的一大特点。我们到乔家,镶嵌在墙上的匾额是“学吃亏”,这些概念不是我们凭空杜撰的。我们当时也不理解,如果你懂得人生的辩证法,会明白他们是大家,真正懂得做生意。乔家后代有愿望拨乱反正,他们并不是对电影有意见,他们只是觉得这不是他家的事,他们的家训是不能纳妾。乔家对女性很尊重,他们家的女孩子是要读书的,乔致庸是老婆死了才续弦的。第二,他们确实是祖上积德,为什么那么多大院子,保存最完好的是乔家?他们后代都离开故乡,保存下来全靠当地老百姓。从太平军到“文革”,没动过一砖一瓦,因为老百姓得过他家的济。乔家富了以后,没有作威作福。他们赚了钱要荣归故里,他们对佣人的管理制度都是非常有亲和力的。

三联生活周刊:这么说乔致庸这个人物并没有经过拔高?

胡玫:创作者都有起码的良知,不是真实的事感动了我,我也没激情导这个戏。光绪三年他开仓济粮,粮库都吃空了,他花钱到外省买粮。国家都没管,他弄了几十个粥棚。当年我拍《雍正王朝》时,里面讲到赈灾时给灾民的粥,筷子插进去不倒,毛巾散开不散,这个话其实是乔致庸说的。他给灾民的粥不糊弄,他说:“人家几十里地爬来,就得给人家吃好。”他做的这种事例是蛮多的。他家掌柜的孙子80多岁了,他告诉我:冬天早上乔家的狗咬了门外的乞丐,他们家从太太到下人,都跑出来赔不是,不管衣服咬没咬破,都要给人家带到高级裁缝铺里赔一件,给人送回去。他们家的狗都拴起来不让放,门口永远拴着几头牛,这牛干嘛的呢?是给农民公用的,他想着天下百姓,做生意不会那么贪婪、急功近利。我们现在都说,商人是把赚钱放在第一位。可那时他是那么成功的商人,义、信、利却把义放在第一位。以致今天我这样表述,大家都不相信,不知道我们传统文化里还有这样一面。山西商人不在乎小利,走哪都抱团,才能富甲一方。最终我要告诉商人这个道理,不要贪图短期效益,奶粉把人家孩子弄那么大头,一个劲靠“3·15”才能伸张正义。那时社会上的人都老实,赈灾说是一人一碗粥,10万个人就没有一个领第二遍。今天我们要发点东西,得出动警察,真是道德沦丧。

三联生活周刊:观众不相信这个剧的真实性,也是因为社会环境造成的?

胡玫:为什么乞丐这种事我没敢拍?我坚信拍出来谁都说是假的。别说人家不信,我都得问“真的假的?”山西出了很多学者,老子、韩非子,还有卫青、霍去病、武则天很多人。他们从小在私塾里学儒家文化,中华民族几千年下来,这套道德伦理充满在生活中。现在不讲孔融让梨,你去问问幼儿园家长,谁还讲这个?他们会教孩子:“你得跟人抢去!现在是狼的社会!”改革开放到了一个阶段,大家应该静下心反思一下我们的商业道德。

三联生活周刊:这种东方式商业道德是你这个戏想弘扬的主旨?

胡玫:这正是我创作的原动。

三联生活周刊:在早期拍的影视中,你的视角是女性的,从《昨夜长风》直到《香樟树》,还是很温情的,是不是从《雍正王朝》开始,你怎么从男性与女性的视角中转换思维模式、跳进跳出的?

胡玫:这都是根据题材,比如《乔家大院》,本来就是一大院里的家长里短,后来觉得他南到武夷山、北到恰克图,了解后才知道,多少山西商人在那条商路上死了。当时自然条件,风餐露宿,因为山西人多地贫,养活不了那么多人。他们做物流是一般人不做的,我觉得还没有表现充分。

历史剧有传播历史知识的责任

三联生活周刊:你是从《雍正王朝》才开始接触宏大叙事的?

胡玫:对,那是拿到二月河的书,走进历史后你只能这么拍。拍《汉武大帝》,很多懂历史的人,怀疑汉武帝打了四五十仗怎么表现?他的开疆拓土,他修的世界几大奇观的坎儿井,我看过几千公里,非常壮观,这是电视根本拍不出来的。

三联生活周刊:我们知道电视受众知识层面不是很高,你为什么选择这种平台展现这么严肃的题材,而不是选择拍电影?

胡玫:我发现电影反倒说不清。我注意到电视传媒的感召力,原来我们这些搞电影的人觉得只有电影是正途,经过那么多年,观众、网友也触动我,导一部戏得有责任感,也是职业道德。我没觉得什么戏大,再大它也是电视剧。

三联生活周刊:但是因为冠上历史正剧的名号,观众会对细节、史实无休止地挑剔,这些会构成对你拍片的压力吗?

胡玫:像雍正,清史专家的研究在70年代就已经认识到对雍正的盖棺定论不对,已经到了(我拍戏)时的认识水平,但是有部分人还不接受这个观点。我只是尽可能真实再现当时社会环境,比如汉史。2000多年前有那么强的帝国,今天我们说起来就是美国多好,你不知道以前我们是怎么打败匈奴的。我想通过电视剧召唤人们,使人会因此看汉史。有人会有争论,当然这里也会有个人攻击,不足为怪。再比如晋商文化,没有做到包罗万象,使现在很多观众不满。他们提到包头,那些历史其实可以再拍一部戏了。引起争论是好事。

三联生活周刊:你是否在每部戏里都要提出一个新的、站得住脚的观点?

胡玫:作为现代人,如果这段历史没有触动我,就比较难拍。我一直提倡创作上的“新历史主义”观点,也就是用现代人眼光看历史。没有现代感去做历史剧,是不可能成功的。历史是故去的,我要从那么多故纸堆里拣出有价值的东西。

三联生活周刊:历史剧有传播历史知识的责任吗?

胡玫:我是这么做的。我觉得你既然每天晚上占人家一小时,什么都得不到,光哈哈一乐不行,要留下有价值的东西。不好的戏会对孩子造成一生误导,对成年人消磨时间,我希望能顺带传递一些历史文化知识。

三联生活周刊:你的戏有刚硬气质,和你的经历或性格有关吗?

胡玫:里面也有很多不强硬的东西,也是我的性格。比如戏里女性的爱情,千丝万缕的纠缠。导演要让缠绵更缠绵、暴烈更暴烈、刚强更刚强。

三联生活周刊:你曾经拍过《忠诚》,现实题材的政治和历史剧相比,哪个更难表现?

胡玫:现代戏难拍。你说一个农民工的故事,无数农民工都有权利来批评你,因为和剧中人同时生活着,批评就来得格外尖锐。怎么定位、选择人物就特别难。

三联生活周刊:央视历史剧有它自己的模式吗,或是必须遵从的原则?

胡玫:我没有固定的模式必须遵循。如果有,就是两个字:好看。

三联生活周刊:历史剧是不是越接近现代越好表现,比如清朝戏,像汉朝以前的就很难?

胡玫:史料少,难以读懂,当时生活方式和现在差别太大。清史离现在近,遗老遗少还有的活着。汉朝一个封疆大吏立了战功,奖块肉,东方朔还和人争肉,肉臭了又怎样怎样。在当时这是件大事。雍正时期祭祀时赏大臣一块白肉,就是没加盐的大肥肉。那时发洪水,用大象堵城门,其实不过才100多年。工业革命进度太快,越远观众越无法理解。

三联生活周刊:面对电视的收视人群,在技术上你怎么处理,怎样做到雅俗共赏?

胡玫:汉朝很重要的郡县制改革和独尊儒术,说实话,重拍一部戏都说不清楚。学说是形而上,电视是物理的东西,非常难。这时要压缩篇幅,一定要物化成一场戏,所以就变成黄老学说和儒家学说在太子面前辩论,就这样观众还不理解。

三联生活周刊:你是对历史剧情有独钟?

胡玫:其实我很喜欢现代戏,但总有问题,诸如审查不通过。

三联生活周刊:可历史剧借古喻今,也很难拍的。

胡玫:难拍但是有出路。■ 胡玫眼光历史剧历史主义