两个日本人

作者:王小峰(文 / 王小峰)

( 小野丽莎 )

( 小野丽莎 )

十年前,一个同事拿一张纸让我看,上面用铅笔写了很多外国人的名字,我一眼就看出来,这是一些美国摇滚歌星、爵士音乐家的名字,只是这些人的名字绝大部分都翻译错了。在我的印象中,这个同事从来不听外国音乐,倒更像个文学青年,不管是写的文章还是她平时抱着本书在办公室里阅读,感觉她跟音乐没什么关系,事实上也的确是这样。

“你能给我介绍一下这些人都是怎么回事么?他们的音乐什么样?”她问。音乐很难用语言来描述,我只能告诉她一些关于这些人的背景资料,具体的还要自己去听,什么感觉自己听了才知道。而我很好奇,问她为什么突然对这些中国人都比较陌生的音乐家发生了兴趣。她遮遮掩掩,不说。不久,当这个同事隆重向我推荐一本书的时候,我才恍然大悟,这本书是村上春树的《舞舞舞》,里面不止一处提到了一些音乐家的名字。

而就在同时,北京每年的国际爵士音乐节却因观众不多而面临停办的尴尬,历史似乎在开了个玩笑,当村上春树的小说在中国大陆风靡,爵士乐成了人们的新宠后,每年一度的北京国际爵士音乐节也寿终正寝。

国内有很多音乐家和爵士乐爱好者在普及爵士乐的时候身体力行,尤其是搞了10年的北京国际爵士音乐节,但是收效甚微。而如今,音像店里琳琅满目的爵士乐唱片,Blue Note、ECM这类国外爵士乐厂牌已成了爵士乐爱好者衡量爵士乐好坏的指标,有关爵士音乐的书籍也出了不少。几年前,曾经看到一张盗版的Chet Baker唱片封面上赫然印着这么一行字:“村上春树最喜欢的爵士音乐家。”做盗版的都春江水暖鸭先知,他们知道用什么样的文字来诱惑那些消费者。一个村上春树,比那些聒噪的媒体和乐评人管用多了,这就是爱屋及乌吧。

中国没有爵士乐的环境,但是对爵士乐的评价好像没有说不好的,因为这种自由风格比其他音乐更难被人理解和掌握,面对不了解的音乐,说好比说不好更不容易露馅。即便如此,中国喜欢爵士乐的人仍然不多。

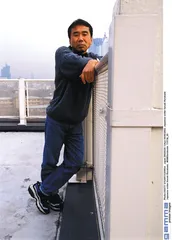

( 村上春树 )

( 村上春树 )

但是,当爵士乐被转换到村上春树的笔下,就出现了另一种效果,随着村上的流行,爵士乐也流行了。爵士乐从一种音乐变成了一种时尚,这是很多爵士音乐家始料不及的。爵士乐跟时尚到底有没有关系,至少爵士乐在美国几十年来的发展看不出有什么太直接的关系。作为一种音乐,爵士音的出现、发展和文化背景有关,有什么样的文化形态,就有什么样的音乐,不同时期,爵士乐的表现形式也不一样,它随不同时期人们的需求而变化,它随音乐家的不断探索而变化。所以,在美国,它的发展是按照一个逻辑和规律延续下来的。

中国没有这样的文化背景,爵士乐是突然从天而降,它是陌生的,这需要一个认知的过程,因村上春树而喜欢上爵士乐的人未必是真喜欢,但不管真假,只要喜欢总是好事。所以,当它以看上去很正确的方式在中国推广的时候,受到阻碍,反而通过时尚的方式推广得很好,这只能说明一点,没有文化根基的东西通过时尚方式传播效果会更好,反正就是一阵儿。

另一个日本人小野丽莎在中国的流行似乎也是一种时尚的结果。人们大都是通过王家卫的《花样年华》这部电影听到小野的歌声的,在这部电影里,王家卫用了一首《Quizas,Quizas,Quizas》,再后来,《天下无贼》也用了小野的歌曲。慢慢地,小野丽莎为人所知了。

小野丽莎出生在巴西里约热内卢,1989年便开始录制唱片,直到90年代末才被中国人知晓,中国人比较熟知的她的唱片大都是2000年以后出版的。最早,小野丽莎的风格是很浓重的巴西波萨诺瓦风格,这种音乐说得更直接一点就是把巴西的流行音乐和美国当代爵士乐结合在一起的品种。中国人对巴西音乐不熟悉,它和后来间接从美国进口的拉丁音乐还不太一样。对中国听众来说,那些体现身体动感的拉丁音乐还一时不适应,但是小野丽莎就很合中国人的口味,她把偏硬的巴西音乐软化了,浪漫、妩媚、柔和同时又不失巴西风情。后来,小野开始了全球的浪漫之旅,每张专辑都取自不同国家的音乐,她把波萨诺瓦和美国流行歌曲中的音乐、法国香颂、意大利民歌、古巴民歌、非洲音乐结合在一起。比如《浪漫嘉年华》、《左岸香颂》、《冬之歌》等近些年出版的唱片在中国日渐流行起来。

如果说,村上春树为中国文学青年普及了爵士乐,那么,小野丽莎为中国文艺青年普及了第三世界音乐。虽然小野丽莎的歌曲中英文内容占的比例不多,但是这并没有妨碍中国听众对她的接受。她更多的时候不是一种音乐特征,而是一种时尚的象征。■ 日本两个