凯歌老了 一个人与一个时代

作者:李鸿谷/ 1998年5月24日,陈凯歌和巩俐出席戛纳电影节闭幕式

1998年5月24日,陈凯歌和巩俐出席戛纳电影节闭幕式

戛纳霸王

王志:“(戛纳)得奖呢?”

陈凯歌:“得了奖我就站起来了,站起来了以后我就得意忘形了。”——“因为‘金棕榈’毕竟不同凡响,总共就那么多片叶子,能让你摘了一片这是很好的一件事情。所以我觉得我并不小看世俗的欲望,我觉得这些世俗的欲望都是美丽的。”

回到当年的戛纳现场,陈凯歌说:“我当时跟这个电影节的主席讲,常任理事国的席位,将来这个席位的代表不一定永远由我来担任,但是我们这把椅子应该永远在这儿。所以他听了也觉得很高兴。”

这届戛纳,台湾导演侯孝贤携片《戏梦人生》参赛。拍摄这两部电影参赛过程纪录片的潘大为记录的戛纳现场是:看得出来,陈凯歌非常激动,我把他拽过来,让他跟侯孝贤打个招呼……跟记者回忆那个片断,一个兴奋时刻,“与侯孝贤见面时,陈凯歌说,‘你老人家为弘扬我中华文化不辞辛劳地来到这里……’唉,什么话?这就是陈凯歌骨子里不变的东西”。

《和你在一起》最引人注意的变化是陈凯歌夫妻合作模式:制片陈红,导演陈凯歌

《和你在一起》最引人注意的变化是陈凯歌夫妻合作模式:制片陈红,导演陈凯歌

北京电影学院陈凯歌那一级学生一共招生120多人,他的同学何群向记者描述当年,“那一级来自比较有影响的文化人物家庭的学生很多,像田壮壮、夏钢、彭小年,还有赵丹的儿子,在这点上,陈凯歌并没有显得有多特殊”。不过,那个年代——“大家都是‘爷’!”这一年级的陶经说:“那时喊凯歌为凯爷,夏钢为夏爷,何群是何爷。这也是跟那个特殊时代背景有关。每个人好像都有一种要成就一番事业的使命感,对原来电影的摒弃、批判,希望找到自己艺术表达的想法很坚决。”

众多“爷”中,陈凯歌的身份总有些特别,甚至张艺谋拿回金熊奖之后,这种身份也没有根本变化。随后,《霸王别姬》拿回“金棕榈”,又过了10年,一位电影界晚辈说,2002年足球世界杯,跟陈凯歌一道聊中国足球队,陈凯歌曾感叹:“咱们中国电影可是拿过世界冠军的。”

台湾导演侯孝贤一直是戛纳的常客

台湾导演侯孝贤一直是戛纳的常客

《霸王别姬》之后,陈凯歌开始拍摄《风月》。从《边走边唱》开始,一直到《荆轲刺秦王》,跟陈凯歌合作8年,一直做陈执行导演的张进战解释说,“当时觉得应当,也必须趁着《霸王别姬》的这股热潮,赶紧拍出下一部”。陈凯歌当时在中国电影圈里的形象,直到拍《风月》,被普遍接受的是香港导演王家卫给出的:“我看陈凯歌的电影,就是欣赏他那霸气!”对应这一判断,张进战给记者的故事是机场排队时,陈凯歌用英语质问加塞的外国人,“在你们的国家,你们也这样不排队吗?”

中国电影圈确实比较有趣,直到此次采访,仍有人很认真地告诉我们陈凯歌从美国回来的段子:洪晃告诉陈凯歌,张艺谋的《红高粱》在柏林得了大奖……10分钟后,坐在马桶上的陈凯歌说了一句,“丫过去是我的摄影师呢!”这个段子虽然在这次采访里被证实并不真实,更有趣的是,我们跟那些与陈凯歌合作过的电影人谈起这个故事,无论他们过去听说过这个故事没有,想一想,给出的答案是,“这个(故事)像他!”虚构故事描述的这个陈凯歌,有关电影人给出的解释是:那时陈凯歌的自信以及由此而来的“劲”,是始终未变的风格。

1993年5月23日,陈凯歌凭《霸王别姬》获第46届戛纳电影节金棕榈奖及“国际影评人大奖”

1993年5月23日,陈凯歌凭《霸王别姬》获第46届戛纳电影节金棕榈奖及“国际影评人大奖”

一尊佛

1998年,北京,中国大酒店。

记者王峰回忆当年他的采访对象——陈凯歌,“眼睛平静,身体没有太多的动作。语速语态是平淡的,坐在你对面,像尊佛。当时他穿的是双布鞋,中国大酒店,估计除了做清洁的,恐怕只有他穿布鞋了。我现在仍有印象的是他谈起家里的四合院,下雨时,他喜欢在屋檐下听雨声。说起这些东西,眼睛里开始有光,他被自己的回忆打动。很真诚”。

这时候,陈凯歌正在拍他的《荆轲刺秦王》。在那期杂志里,陈留下的是一张穿格子衬衣的现场图片。

进到北影厂陈凯歌宿舍里采访他的记者赵径文的回忆是,“他家的书真多,从地面开始往开花板上堆,而且多是原版外文书。在我的采访过程中,他接了几个国际长途,全部用英语跟对方交流。他看《纽约时报》,而且还是书评版。当时我想,中国导演中西合璧的,只有他;要担当中国电影责任与使命的,也只有他”。

赵林,《和你在一起》的作曲,他说,陈凯歌在创作上的叫劲体现在,“对于陈凯歌,如果有5种可能,他一定会选择一个个试验,用排除法,来一一对比,找到那个最好的办法”。

开始做《边走边唱》副导演时,张进战已经是成名的电视剧导演,好几部片子得过“金鹰”与“飞天”奖。因为在北京广播学院读书,毕业时找云南知青时兵团战友陈凯歌玩儿,被陈留下做副导演,在《边走边唱》剧组呆了十多天。张进战告诉记者,“当时我决定离开”,跟陈凯歌谈要离开之事时,“我跟他说了我真实的疑惑。未来我还要不要做导演?凯歌很意外,问我为什么,我说我做导演拍的片子可能比你多,但从没有像你这样,想得这么深,这么用功,差距太大”。不过,张最终还是没有离开,“从此开始了长达8年的合作,跟陈凯歌拍了4部电影,也改变了我的命运”。

跟记者谈起自己最终没有离开陈凯歌这段过往后,张进战不断提起一个词:“规矩”。“在陈凯歌剧组,我们交流,总是离不开‘规矩’。什么是规矩?就是专业。比如我是副导演,后来是执行导演,在拍摄现场,也有我的一把椅子,但那是永远不会坐的。这是跟陈导学的结果,他说:你每分钟都要在现场,哪能坐呢?8年来,那个椅子,我一次也没有坐过,拍戏,一站一天,一般14个小时。”从《边走边唱》开始,到《霸王别姬》,陈凯歌剧组的“规矩”,差不多基本建立起来,“拍《霸王别姬》时,陈凯歌开玩笑,说我一伸手,茶壶要递到我手上来,这才是‘规矩’。但后来大家传说成陈凯歌一伸手,别人就会把茶壶递过去了。”陈凯歌剧组究竟有什么规矩?张的解释是,“其实好的剧组是个氛围。比如副导演不坐椅子,是你自己觉得必须这样做。什么是好剧组,就是有人提出问题,一群人答应,马上赶去办好”。赵林说,“这是权威的作用”,在工作中,“大家都很紧张,生怕做错事情。谁敢招惹陈导啊!”

圈外人,记者赵径文接触陈凯歌,始自《荆轲刺秦王》,“在拍摄现场,陈导跟张国荣、巩俐说戏,都非常严厉。他最典型的句式是:你不能,你应该,你必须……”后来拍摄《风月》,浙江文艺广播电台“名人热线”的记者去探班后,记录道:“陈凯歌正火气冲冲,为拍摄的事在跟人争论,其神态和口气也确有一种傲气……当一些工作人员在拍摄时闹矛盾给摄制工作添麻烦时,陈凯歌发脾气:我爹都死了,我还在干,而你们不好好干,不想干就走……”

在那时候,与他合作过的电影人几乎一致觉得,陈凯歌在拍片子时总是个人意志高于一切,有人因此觉得,他的这种叫劲加上过分的自信,是造成他电影僵硬的根本原因。也有人认为,陈凯歌电影的问题,可能也在于90年代起,他的自信本身也在日益打折扣,他面临着各种各样的冲突。

2005年,在《无极》宣传档期接受访问时,面对媒体的种种关于他形象的定义,陈凯歌曾一一否定,“我是一个什么样的人,你们并不了解,所以我觉得叫聪明反被聪明误。陈凯歌形象不知道是怎么被包装起来的,变成这样了”。陈凯歌的大学同学还有过去的领导也疑惑接受电视采访的陈凯歌与他们实际接触的陈凯歌,“哪个才是真实的”。“有时候我觉得是观众或你们媒体把陈凯歌看得太强大了。你们的印象从哪里来?镜头前侃侃而谈的陈凯歌?我自己作为一个导演,我知道摄像机一放在那儿,人就会紧张、做作,也就是谎言的开始,所以在我看来,摄像机下的陈凯歌不太真实。当然,他和我们在一起时,还是像以前那样,我也不觉得他是在媒体面前装什么,是你们把很多东西强加给他。”

何群接受采访时,也非常恳切地想校正媒体关于“艺术”、“商业电影”对立的顽固概念,“这个观念我必须澄清。我们在20年前拍电影的时候,就知道电影是要拍给观众看的,陈凯歌也不例外”。

和谁在一起

2001年12月13日,《和你在一起》拍摄中。赵径文在自己的探班日志里记道:“吃完饭,陈凯歌和日本记者又上楼了。我和陈红聊了一会儿,陈红这才告诉我,今天是她的生日。‘生日就这么过了?’我有点吃惊。陈红说,‘就这样啊,大家都在工作,哪有时间过生日,再说了,我和凯歌都没有过生日的习惯’。”

第二天,12月14日,赵写道:“陈红今天拉肚子,一会儿就得上厕所。我跟陈导开玩笑,你看看,不给人过生日,人家就拉肚子。陈导笑着说,得了吧你,还没听过不过生日就拉肚子的。”

赵径文在叙述自己当年的日志时,更明确却未必被当时记录的感受是:“拍这部片子时,陈凯歌相比以前变得随和多了。”赵林是这部电影的作曲者,他也跟记者证实了赵的这一判断,“过去的陈导比较较劲。我父亲从《黄土地》开始就一直跟他合作,我是这部电影才跟他。我把曲子的小样给他看,他很满意,没有想象中那样挑剔。那天晚上进棚录音,他来了,已经很晚了,他进来后就躺在那里,很放松。给我录音的师傅也一直给我父亲录音,后来他也跟我说,陈凯歌过去很少这样,他真的有点变了”。

那么,陈凯歌是什么时候开始变了?怎么变?

赵径文回忆与陈凯歌讨论《风月》的时候,“陈很坦率,他说,这是一部用了拍大众电影的钱,去拍了一部小众的电影”。

正在逐渐完成市场化商业化过程中的中国电影,其严酷性,远远超过电影圈外人士想象。接受采访时,一位导演问记者:“中国有多少导演,又有多少能找到资金拍电影?最成功的导演也经不起两次以上的票房失败,这不是你乐不乐意商业化的问题,重要的是,有没有人还会给你投钱。导演的压力有多大?投3亿元《无极》的陈凯歌压力有多大?你输不起啊。”

《风月》给刚在戛纳获得足够声誉的陈凯歌带来什么?现在很难找到准确答案。但赵径文说,拍《荆轲刺秦王》时候,“有天夜里我去北影厂,看见陈凯歌正在化妆,非常奇怪。那时气氛很沉闷,大家都很严肃。剧组的人告诉我,刚刚换了演员,陈凯歌决定自己出演吕不韦。”

这是张进战跟陈凯歌合作的最后一部电影,他解释换演员的经过,最初这部电影荆轲的角色决定由姜文来饰演,“当时,陈对姜文很赞赏,认为这角色就应当是他的”。但是,仅仅在剧组呆了十多天,荆轲的角色就换成了张丰毅。张进战与赵径文的解释是:可能跟制片方有些问题未能协调好。更专业的媒体则说:“姜文对剧本不满意,提出了很多想法。他说,如果他不能理解荆轲这个人物,他就无法去演。但是他没能找到他想要的荆轲……扮演赵姬的巩俐曾经与陈凯歌合作过《霸王别姬》和《风月》,这次她一改过去的接片方式,也对剧本提出了自己的意见。对赵姬这样一个虚构的角色,她最关心的是是否合理,是不是感人,在经过一番讨论,编剧为她修改了前30场戏,巩俐才答应出演赵姬。”有一位导演同行对此分析:“或许这可以被看作是《风月》的后遗症,陈凯歌的个人意志太强,他的权威与他对角色的解释,在那时已经打了折扣。在大牌演员那里,冲突已经对他产生了影响。”

90年代对陈凯歌的冲击或许在于,他作为“爷”从头到尾凌驾一部电影已经不太可能。陶经向记者描述,在陈凯歌开始拍《荆轲刺秦王》的年代,“真正的‘爷’出现了,它是:资本”。

同时,国际潮流也在发生转变,张进战向记者回忆拍摄《荆轲刺秦王》时陈凯歌跟他讲述的发现,“在国际电影节上,现在的中国电影已经可以跟外国电影平起平坐了,别人再也不会给你鼓励分了。我当时觉得,这一方面是好事,中国电影强大了;另一方面,当然也有担心啊”。导演面对的挑战,或许还不完全是资本。陶经向记者分析,“姜文经常爱说:在美国有几万编剧啃着麦当劳,写着剧本,一分钱没有,可能只有两分钟时间向电影公司推销你的创意;据说美国这样数得着的编剧有5万~10万人。可是中国编剧,先把钱打过来,他再写。所以商业片从创作角度来看,难度很大。有时从做电影的角度来说,就是这么残酷:投资到了,档期排上了,电影就得开拍,在这个时间范围内,你也只能最大限度地调整剧本”。

从《风月》开始,到《荆轲刺秦王》,再到《和你在一起》,从局外人的角度观察陈凯歌,赵径文的印象是:“平和,更平和了。”如果把资本压力、中国商业片方式寻找、不成熟不规范的商业运作制度……种种因素叠加,陈凯歌的同学说:“这时候,导演还牛得起来?”“这或者只能部分解释陈凯歌的变化。”

与何群直白的叙述“20年前拍电影的时候,就知道电影是要拍给观众看的”不同,陈凯歌一直更乐意使用艺术与商业电影概念,他曾对电影同行说,“那部好莱坞电影,无论如何分析,它也是商业电影”。或者这是陈“真正”的商业化尝试。陈凯歌向影评人李尔葳这样叙述他的这部电影(《温柔地杀我》)的经历:“有一天,我跟我的现场制片人说,‘有一个镜头我今天下午得拍’。他说,‘哪个镜头?是这个场地吗?’我说,‘不是,我得到那个地方去拍’。他说,‘我告诉你,不可能’。可这在中国很简单。我们当年跟张艺谋、薛白一起拍《黄土地》的时候,我们四个人抱着摄影机就走了。而且是说要赶上日落,赶快走。下车的时候说,‘薛白,快跑’。薛白就往山上跑。这时张艺谋已经把机器架好,开始拍了。但是在英国,门儿都没有。我说,‘这个镜头非常简单’。他说,‘如果你要去那儿,咱这儿50辆车怎么办?是不是跟着去,还是车留在这儿?’我说,‘可以留在这儿。’他说,‘不行。因为按规矩来说,我们一定要有一个基地。如果没有基地的话,我们不能在这儿拍摄’。”陈凯歌将此冲突解释成,“这是我遇到的最明显的文化上的差异。就是说他一切都按规矩来。”

《和你在一起》最引人注意的变化是陈凯歌夫妻合作模式:制片陈红,导演陈凯歌。《无极》延续了这种模式。赵径文最初听到这个消息,“我想可能是挂名而已。但去到现场,是真做。从针头线脑,到与警察协调维持秩序调整拍摄进度,都真是陈红在操盘”。或许陈凯歌想通过这种方法,保证他对影片制作与资本运行的双重控制,但电影研究者的疑惑是,“国外最商业化的导演,也不会采取这种‘通吃’的合作模式”。

时尚先生

从拍《和你在一起》到拍《无极》,陈凯歌还有一个角色变化。在感叹“担当中国电影的责任与使命的,也只有陈凯歌”。4年后,为自己供职的娱乐杂志8周年庆典,赵径文需要请陈凯歌为特邀嘉宾出席。那时,《和你在一起》正在拍摄中。“一个艺术家正在自己的创作中,恐怕不太会出席。我当时这样想。陈凯歌当然拒绝,被我骚扰得受不了,把我推向陈红。陈红让我别关机。那天凌晨2点40分,她打电话给我,说来参加。那天活动结束后,陈凯歌临走前问我:你觉我适合这样场合吗?”这是2001年年底。

适合不适合的问题很快有了答案。赵径文注意到,杂志封面,大型活动开始越来越多看到陈凯歌的身影——他从一个专业意识很高傲的导演,越来越多地扮演公共人物的角色。

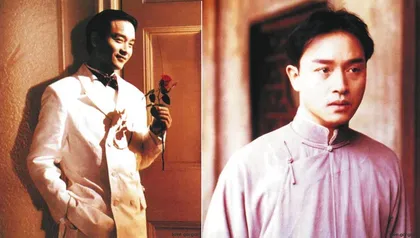

王峰也有感叹,他主持的那份时尚杂志就接到陈凯歌公司宣传人员的主动信息,可否让陈凯歌成为杂志的封面人物?“陈导非常适合你们时尚先生的标准”——这当然是配合《无极》宣传的一部分。负责该项目的于蕾说:“第一次拍摄封面照片在西单金库KTV,他坐在陈红边上,戴一副墨镜,陈红在布置工作。一会儿工作人员把盒饭送上来,抽着烟的陈说他不想吃,陈红就自己吃了起来。他确实和蔼,也诚恳,但看上去有点茫然。有意思的是,他穿一件细格衬衣,比较乡土的那种细格衬衣,颜色不是特别亮。按服装分析的一般原则,这种衬衣是比较保守的男人才会穿的。”

第二次拍摄,于蕾和她的同事租了一个影棚。“我们帮他借了几个西装品牌。陈凯歌看见阿玛尼,问我是哪个店借的,我说是国贸,他‘哦’了一声。我们去国贸店借衣服时,那里的服务员也说陈凯歌经常到他们那里买西装。这次拍摄时间比较长,有三四个小时。跟陈凯歌聊,他说他比较喜欢意大利的阿玛尼、登喜路。第一次我们拍摄时,他穿的就是阿玛尼,第二次他穿了件定制的中式衣服。这次拍的时间长,他公司同事给他递烟,他说好久没有抽纸烟了。他解释说他喜欢雪茄,喜欢都彭与登喜路的。我们自己分析中产及中产以上人群,有简朴与舒适两类,很明显,陈是属于舒适那一类。”

对于时尚杂志专业人士于蕾而言,她印象深刻的还是颜色比较乡土的细格衬衣。“这样的衬衣配上阿玛尼的西装,比较随意,显得不是很隆重。”

《无极》宣传档期,陈凯歌接受访问,谈到自己的现状时曾说,“我不会用电脑,我也不相信电脑,我也没试过。从小学习书法,就知道书写是有乐趣的,你现在按一个键盘有什么乐趣呀,一定没乐趣”。跟陈凯歌合作的赵林与王丹戎也向记者证实他确实不用电脑,“不过,在KTV,没有他不会唱的歌,包括流星雨。”赵林说。

无极时刻

赵林总结《无极》的制作班底,用了一个形容:“有点像西班牙的‘皇马’。豪华。”

在接受采访时,把陈凯歌可能面临的各种压力都想遍的张进战,一直在为陈的工作寻找解释帮助记者理解他的不易。但最后,说到这部电影,他说,“那把拍成特写镜头的刀,竟然是把木头刀!这个我不能理解,以我跟他合作8年的经历,他不会容忍这样的错误啊。或许他真的碰上了什么不可克服的困难”。■

关于陈凯歌

出生 陈凯歌原名陈皑鸽,1952年8月12日出生于北京,原籍福建长乐。

小学 就读于北京西城师范附小,作文好,常为全校范文。童年时期经历“文革”,父亲陈怀皑是一位国民党党员,也是新中国知名的电影导演。

中学 就读于名门子弟众多的北京四中。他曾这样描述他的同学:“他们大多为父辈的业绩感到骄傲,以天生的革命者自居,自以为血统高贵,思想纯洁,堪当国家大任,热烈地向往辉煌的业绩。”

“文革” 在一次对父亲的批斗中,他为划清界限推了父亲一下,这一推后来经他自己反思为“当众把自己和父亲一点一点撕碎”。

知青 作为知青,他到云南下乡,但1970年就离开云南利用关系参军,1974年回到北京制片厂当洗印工人。

大学 改革开放后的第一代大学生。1978年本来立志报考北京大学中文系,落榜后才转投北京电影学院导演系。

毕业 1982年毕业后任北京电影制片厂导演。广西制片厂张军钊导演的《一个和八个》大获成功。

1984

1984年主动要求调往广西,与张艺谋合作拍摄《黄土地》,1985年《黄土地》获瑞士第38届洛迦诺国际电影节银豹奖和评判委员会特别奖、英国第29届伦敦及爱丁堡国际电影节萨兰特杯导演奖,第5届夏威夷国际电影节东西方文化技术交流中心电影奖。第5届中国电影金鸡奖最佳摄影奖,法国第7届南特三大洲电影节摄影奖。

1986大阅兵

1986年的《大阅兵》是最后一部他与张艺谋合作的电影。陈凯歌试图通过军训来表达他对个人主义和集体精神之间的关系。拍完后,陈凯歌回北影,张艺谋回西影。《大阅兵》获加拿大第11届蒙特利尔国际电影节评委特别奖、意大利都灵青年国际电影节大奖。

1987孩子王

1987年,他应美国亚洲文化交流基金会及纽约大学邀请赴美,结识洪晃。同年导演《孩子王》,《孩子王》和《红高粱》同时冲击国际电影节,《红高粱》在柏林电影节成功,《孩子王》则败走戛纳电影节。拍摄后期与洪晃结婚。

《孩子王》获第8届中国电影金鸡奖导演特别奖,联合国教科文组织国际影视委员会特别奖,比利时“电影探索评奖活动”探索影片奖,第41届戛纳电影节教育贡献奖。

1991边走边唱

1991年导演的这部影片改编自史铁生的小说《命若琴弦》,用个人命运作为寓言。入围1991年戛纳电影节竞赛单元,分别获得土耳其伊斯坦布尔亚洲电影节最佳电影奖“金蔷薇”奖和新加坡电影节最佳影片奖。此片国内禁演。与倪萍相识。

1993霸王别姬

一直不愿放弃自我风格,1993年在徐枫游说后答应拍摄,后成为他最出色最重要的作品。此片除资本的国际化运作外,摄录美、服化道等诸要素全都攫取亚洲乃至世界影坛的顶尖级高手。获法国戛纳金棕榈奖及奥斯卡最佳外语片提名,第51届美国电影金球奖最佳外语片奖,全美影评人联盟年度电影奖最佳外语片奖,法国电影恺撒奖最佳外语片奖,日本第38届亚太电影节最佳导演奖、最佳剪辑奖。与洪晃离婚。

1994风 月

1994年,作为《霸王别姬》之后,《风月》注定受高度期待,而陈凯歌请王安忆编剧,摄影和造型设计请杜可风、张叔平,张国荣、巩俐和幕后的赵季平、徐枫都是《霸王别姬》的老班底。预算高达4000万港币,题材十分时尚,影像绝对华美,故事足够传奇,最终却因未通过审查“意外死亡”,在戛纳影展上也一无所获。

拍摄期间,陈父病逝,倪萍代为打理,身在上海的他与备选女主角陈红传出绯闻。

1996荆轲刺秦王

1996年,他与陈红在加拿大温哥华结婚,继而将全部心血寄托在《荆轲刺秦王》上,用尽国内顶级演员,希望耗资8000万元的“史诗”再推顶点。该年6月,大儿子出世。《荆轲刺秦王》1998年10月8日拍成在人民大会堂举行首映式,但媒体却一片批评。迫于市场压力,他不得不重新剪辑,在翌年国片排行榜上名列第13位。

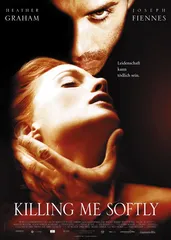

2000温柔地杀我

2000年《卧虎藏龙》成功后,他高调宣布“中国急需商业电影”。一直声称不做“职业导演”的他在米高梅公司建议下拍成惊悚情色片《温柔地杀我》,但影片甚至没有进入美国主流院线放映,只发行了DVD。有影评家认为:陈凯歌作为中国导演,首次驾驭西方题材,对故事的文化背景和人物心理缺乏深刻了解。冯小刚在《我把青春献给你》中表述了他看完《温柔地杀我》后的感想:“陈凯歌还是呆在象牙塔里更合适一些。”

2001吕布与貂蝉

2001年监制的电视剧,陈红开始担任制片。这部电视剧其实是他对大众趣味的一次主动探寻,不但采取流行的历史戏说,还吸收了动漫风格。但这部耗资1500万元的电视剧实在是代价过于昂贵的尝试——在一些地方台开播不久,就被勒令“修改后再播出”,原因是“戏说味太重且血腥暴力场面太多”。再历时4个月、花费100万元,电视剧修改了800余处,更名为《蝶舞天涯》才与观众见面。连陈红都承认“这是一次惨痛的经验”。

2002和你在一起

2002年他暂时收起“求大”之心,放低姿态拿出中等成本电影《和你在一起》。影片的意义不在于他开始表现现实、平民,而在终于找到了最大众的表达方式。影片被影评人称为“妥协之作”,但2000万元的票房却证明他终于抓住了市场的脉门。陈红担任制片人。票房当年第二。该片获西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳导演和最佳男主角奖。

同年张艺谋推出的《英雄》创下了2.5亿元国产片票房纪录,也创立了中国电影自己的巨片模式。

2005无极

2003年开机,2005年,汇集各路创作精英、投资3亿元的此片上映,国内票房达到1.5308亿,年度国内排名第一,但引来了舆论普遍的质疑和批评,网络短片《一个馒头引发的血案》对其解构,将反对的声浪推到极致,终于造就2006年初最热闹的娱乐事件。■

(整理:葛维樱)