美国往事

作者:三联生活周刊

三联生活周刊:电影圈里好几个人接受我们采访时,都说到陈凯歌回国的“传奇”,说他坐在马桶上,听你报告张艺谋获奖的消息……然后决定要回国。是这样吗?

洪晃:这个故事我也听说过,但不是我传出来的。陈凯歌去美国,前大半年,我还在国内。那时张艺谋做后期配英文字幕,我还专门去了趟西安。后来张艺谋回北京,没有地方住,正好我妈妈有一套房子空着,就借给他住了。我印象是,张艺谋去柏林前一晚,还到我家来辞行。我家楼道黑糊糊的,他走的时候,我还说,“一路顺风”……这个故事传得广,是有点像,但不会这么低级。

三联生活周刊:那真正促使陈凯歌回国的动力是什么呢?

洪晃:公平地讲,张艺谋获奖,当然会刺激他。所以急着回来拍《边走边唱》,还有一些其他因素……我认为,回国对于陈凯歌,只是为了告诉自己,我还在这个游戏里。

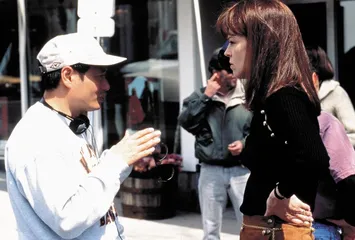

( 1997年,李安完成了电影《冰风暴》,这部影片为李安在美国电影界奠定了一席之地

)

( 1997年,李安完成了电影《冰风暴》,这部影片为李安在美国电影界奠定了一席之地

)

三联生活周刊:我们回到那个年代,能够说当时陈凯歌与张艺谋就已经有了竞争之心吗?

洪晃:当时确实感觉有,但我没有具体的例子可以告诉你。

( 陈凯歌的好莱坞处女作《温柔地杀我》,票房并不尽人意 )

( 陈凯歌的好莱坞处女作《温柔地杀我》,票房并不尽人意 )

三联生活周刊:我们看过陈凯歌回忆美国那段经历,他说那时他最害怕接电话,怕听不懂说不好,陈凯歌的英语水平究竟如何?

洪晃:正常的交流,就像现在我们这样的交流没有问题。他是比较刻苦的人。在拍《孩子王》时,他的英语水平就能够和人交流了,只是当时还有点磕巴。

三联生活周刊:他接受美国亚洲文化交流基金会及纽约大学的邀请做访问学者,有你参与此事吗?

洪晃:没有。我们认识时,就已经有了邀请,也在办理过程中,只是我们好的时候,他差不多办成了。这事跟我毫无关系。

三联生活周刊:刚到美国的陈凯歌会是什么样子?一般人想象,会想到那部电视剧《北京人在纽约》。有那么戏剧吗?

洪晃:《北京人在纽约》,那是北京人想象北京人在纽约的故事。不能当真,也不能用来做参考。最初的情况我还真不太清楚,他是先去美国,然后我才去。当时纽约有一个华人圈子,同时,中国人也爱热闹,和陈凯歌来往比较多的有陈丹青、吴天明、谭盾、艾未未,还有胡安夫妇——后来我们接触比较多。当时我在纽约白天还要上班。他的朋友圈子我能够跟他们玩儿,但凯歌跟我的朋友圈子玩不到一起去,我那些小朋友,有公司同事,有从小一道长大的当地人,我们这帮人的话题不会有太多电影内容。

三联生活周刊:当时陈凯歌跟美国电影人接触多吗?后来有报道说梅尔·吉普森曾专门到北京拜访过陈凯歌,他们那时认识了吗?对了,伍迪·艾伦不是住在纽约吗?

洪晃:我印象里好像没有什么好莱坞的人。那时候,80年代,好莱坞还是非常主流的时代,没有像现在这样能够主动地汲取边缘的、外国的资源。当时一个叫汤姆·拉底(Tom Luddy)的电影人跟陈凯歌接触比较多。这是通过那部电影《靡菲斯特》的制片,一个德国人介绍认识的。汤姆想弄小电影节,一直在琢磨很多项目——他想请陈凯歌,南斯拉夫还有俄罗斯3位导演各自拍一个《纽约印象》的短片。陈凯歌当时对这个项目很有兴趣,很认真地准备,但这个项目最后也没有做成。

三联生活周刊:那么那些被报道出来的好莱坞明星们究竟是怎么认识陈凯歌的呢?

洪晃:都是戛纳之后。那个年代在纽约,陈凯歌交往的电影人,基本上是好莱坞主流之外的。我想,大约这才是当时陈凯歌真正困惑的来源。在中国,陈无论如何仍在主流之内,去到美国,接触的电影人都是边缘的。如何拍电影?还拍不拍?退一步看,对于陈凯歌,创作激情、系统与环境都在中国,呆在美国干嘛?回去?

三联生活周刊:但是,陈凯歌还是跟你结婚了。

洪晃:这个比较复杂,其实陈凯歌不是特别想做这件事。我的意思不是说他不想结婚,而是那个年代,80年代末,困扰他的更重要问题是留下来,还是回去?我们当时结婚特别简单,跑到纽约市政,一个德国小朋友作证人,就结了。那天晚上,我还要请公司的客户吃饭。即使婚姻,对陈凯歌而言,从面子上讲,他也害怕别人说他不挣钱。至少他怕别人这样说的成分很大。

三联生活周刊:后来还是离了。

洪晃:原因就是性格不合。

三联生活周刊:电影,至少那时候,还是陈凯歌最重大的事情。

洪晃:是。比如你问我陈凯歌、张艺谋的事情,我相信无论当事人是否承认,压力与竞争是存在的。否则,陈凯歌不会那么急忙回去拍《边走边唱》,而且送戛纳,这都是感觉。对于电影,第一,我不想做经纪人;第二,我不想进电影圈;第三,我也不想干制片人。其实,生意场简单;娱乐圈太复杂,都是玩人;我直来直去,也不会玩儿。所以,他们讨论电影的时候,我就自己找自己的玩伴去了。他们说的都是专业问题,在旁边,我像家庭妇女。

三联生活周刊:李安在美国的早期,也是没有机会拍片啊。

洪晃:李安真的让我吃惊。他对美国竟然如此了解。那部《冰风暴》,第一部美国片,拍美国郊区小镇的中产阶级,富有而无聊的生活,这可真是不好拿捏的东西啊。他拍得非常棒。只是这个片子没有那部《美国丽人》轰动而已。

三联生活周刊:我们来做个假设,如果陈凯歌真的在美国呆下来,他会成为李安吗?

洪晃:……不知道。

三联生活周刊:我们换一个问题,美国,或者纽约,对陈凯歌有真实的改变吗?

洪晃:不太肯定……如果从表层来看,当然能找到改变的因素。如果从思维、精神气质以及世界观来观察,我感觉没有。

三联生活周刊:有人向我们描述说陈凯歌当时看《纽约时报》,看书评版?

洪晃:是。他看《纽约时报》,看书评版没问题。但我确实不知道,这是为了增加他的词汇量,还是真的让他吸收了思想。

三联生活周刊:美国最刺激陈凯歌的是什么?

洪晃:还真有。我这样说,又可能被理解成玩笑与挖苦了。但这是真实的。那个年代,中国还处在物质极度匮乏阶段,而当时的美国——哪个中国人去了,都会强烈地感受物质的丰富。我当时出去时候,也一样,面包、冰激凌……扑面而来。有钱就能占有这些物质,这在当时的中国人,是不可想象的。这时候的陈凯歌,深感自己缺钱。爱钱人有两种,一是葛朗台式的,穿得可以破破烂烂,每天看到钱的数目增加会喜悦;另一种是爱消费。陈凯歌属于后一种。而且他是聪明人啊,识货,又好琢磨,看见一辆好车就走不开。物质诱惑挺大的。

三联生活周刊:陈凯歌喜欢什么样的物质呢?

洪晃:男孩子都喜欢的机械啊,比如照相机;其次是汽车;然后是衣服。

三联生活周刊:衣服?

洪晃:有一年他去柏林电影节当评委,我出差去法兰克福。我那时不是在德国金属公司嘛,去德国出差,然后去会陈凯歌。在柏林一家小店看见一件皮大衣,陈凯歌挺喜欢,比较贵,后来还是买下来了。这大概是我和他在一起,买得最贵的“物质”。

三联生活周刊:仅仅物质诱惑?

洪晃:在美国读中学时,卡丽·塞蒙有首歌《你真虚荣》很流行,我们都会唱。歌词是:

你走进一个派对,像走进一个游艇/你的帽子战略性地倾斜,遮住半个眼睛/你戴了一条杏色围巾,一只眼睛看着镜子/当你注视着自己跳加伏特舞时/所有女孩都梦想她会是你的舞伴/你如此虚荣/你或许想这首歌就是关于你/你如此虚荣/我打赌你在想这首歌唱的就是你/对不对,对不对

我当时跟陈凯歌说,这首歌描述的就是他。

三联生活周刊:这个细节很棒。就这么一段歌词?

洪晃:当然还有。但你只能引用这一段,否则别人要对号入座了。

三联生活周刊:美国还给陈凯歌带来什么呢?

洪晃:一张绿卡啊。当然,这样说很刻薄。我自己一直有个理论,希望有人来证实。那就是中国艺术与经济的关系。中国经济增长很快,而中国艺术在外国人那里的价值,比经济增长得更快,做什么都有人来投资。但当艺术增长值快过经济时,艺术就一定会下降。因为艺术是需要沉淀的啊。但艺术家面对物质诱惑,会让他放弃艺术,而转向回报率……这个过程结束后,再转到艺术上来,你还可能回来吗?艺术是个连续性的过程啊。■