谁的非洲(374)

作者:袁越 辛巴族妇女头饰

辛巴族妇女头饰

好望角的狒狒

先从好望角说起。其实好望角不是非洲大陆的最南端,它只是从开普敦延伸出来的一个半岛的岛尖。这个半岛有20多公里长,其中一半都被辟为自然保护区。出发前导游千叮咛万嘱咐:“千万别喂那些路边的狒狒,不能让它们养成向游客讨食物的坏习惯。”

整个保护区内游人很少,甚至连工作人员都没有,除公路之外也很难找到任何人工痕迹。我惊讶于这里的干净程度,事实上我看到的唯一一个乱丢垃圾的动物就是一只小狒狒。它从一个女游客拎包里翻出一块巧克力,把包装纸撕开丢在地上。我们那个白人导游摸出一把早已准备好的弹弓,一边吼叫着一边朝那个可怜的狒狒冲过去,吓得它一溜烟跑了。不知为什么看到这里,我却联想到当初白人第一次登上非洲大陆时的情景,在手持火枪的白人海员看来,那些不穿衣服,拿着长矛的黑人就和这些狒狒一样吧?

从好望角沿着海岸线开车北上,沿途景色漂亮极了。出了保护区就可以看见山坡上散落着各式各样的别墅,乍一看和美国的加利福尼亚完全一样,但仔细看就会看出,这里所有房子的围墙上都缠着一圈电网。导游边开车边忙不迭地介绍哪位富商在这里买了房子,哪位明星又会定期来这里避暑,我却注意到路边坐着很多黑人,一言不发地望着我们。“这些人都是来找工作的,谁家需要个园丁或者清洁工,开车过来随便拉走一个就行了。”

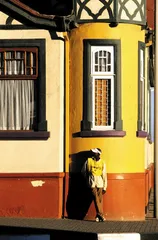

在南非有句俗话:大街上走路的只有两种人——黑人和游客,此话一点不假。开普敦市区里的白人居民都呆在车里,车子是美国的欧洲的日本的……就是没有非洲的。不在车里时候他们就呆在各自的房子里,有英国式的德国式的西班牙式的,就是没有非洲式的。大街上走路的人倒是五花八门,各种肤色的都有。走路的白人多半背着旅行包,一副好奇的样子。可据说在约翰内斯堡就连走路的白人游客都很少见了,大家都被那里极高的犯罪率吓住了。

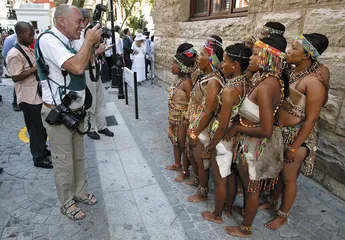

开普敦街头。部落妇女吸引游客驻足

开普敦街头。部落妇女吸引游客驻足

我在飞往约翰内斯堡的飞机上刚好读到一份当地报纸,说去年南非的失业率是26.7%,也就是说平均每4人就有一个没有工作。还有一个数据更吓人,说南非至少有1/4的人是艾滋病毒携带者,专家估计15年之后将有25%的黑人居民死于艾滋病。这两个数据着实吓了我一跳,我以为自己来到了一个巨大的贫民窟。可是在开普敦大街上我并没有感到任何异样,周围哪个人也不像是失业的艾滋病患者。直到车子开出市中心,才看到了真正的问题所在。那一刻,我几乎不敢相信自己的眼睛,就在现代化的高速公路两边,居然是连绵不绝的棚户区,所有房子都是用油毡或者塑料布围成,像极了1976年的唐山。我们的导游,一个有印度人的相貌,却长着一对蓝眼睛的“有色人”对大家说:“欢迎来到‘黑镇’(Township),这里才是真正的非洲。”

黑镇不黑

开普敦著名的六区,至今仍然一片荒凉,背景是开普敦的标志——桌山,山顶常年覆盖着一层白云,被称为“桌布”

开普敦著名的六区,至今仍然一片荒凉,背景是开普敦的标志——桌山,山顶常年覆盖着一层白云,被称为“桌布”

“黑镇”是位于南非大城市边缘的黑人棚户区的简称,也是种族隔离政策的产物。当初南非把人分成三等:白人,黑人和有色人。白人地位最高,大概因为华裔有钱,和日本人等东亚人一起被划到了白人堆里。南亚后裔,以及那些黑白混血被划为有色人,属于老二,很多苦力活都要靠他们。非洲的原住民地位最低,南非前白人政府在一些贫瘠的地区划出了面积很小的几块地,美其名曰“家乡”(Homeland),强迫这些非洲原住民搬离大城市。南非政府想了一个借口,说各个民族应该隔离开来分别发展,这样才能保留各自独特的文化传统。

开普敦有一个著名的“六区”就是这一荒唐政策的活标本。这里本是一个繁忙的码头,原先是一个各民族混杂地,经济文化都非常繁荣。南非政府强迫黑人搬离这一地区,然后动用推土机把他们的房子都铲平了。曼德拉上台后颁布新政策,让“六区”的那些老居民搬回来。可是这些人都不愿意搬,因为他们不想再重温那段辛酸的日子。于是这里现在仍然是一片狼藉,和周围美丽的景色格格不入。

开普敦市区一景。广告牌上是一个政客的拉票广告

开普敦市区一景。广告牌上是一个政客的拉票广告

当初那些黑人在“家乡”活不下去,便偷偷进城打工,晚上就到离城市不远的荒地上搭个窝棚栖身。这些地方渐渐变成了所谓的“黑镇”,住满了打黑工的黑人青年。因为其中绝大多数都是男性,因此卖淫业便在这里找到了顾客,毒品、犯罪、艾滋病也随之而来。这里也是黑人抵抗组织的活动场所,当年曼德拉的“非洲人国民大会”就是在“黑镇”起家的。

“大家千万别给孩子钱,不能让他们养成讨饭的坏习惯。”进镇参观前,导游千叮咛万嘱咐,他的话让我想起了好望角保护区里的狒狒,看来好心并不一定都有好报。可是,进入“黑镇”后,眼前的景象却又令我大吃一惊。别看外表像一个贫民窟,镇子里面其实非常干净,水泥马路上虽然有沙土,但并没有多少垃圾,也闻不到贫民窟特有的异味。这里家家户户都有自来水和抽水马桶,甚至还有酒吧和旅馆,屋内装饰得也不错,总体感觉比中国的民工村要强太多了。

( 辛巴族少女 )

“南非政府拨了大笔款项兴建新的简易工房,这些居民将来都会搬到新区去的,所以这里的房子外表简陋,谁愿意出钱装修临时工棚呢?”导游介绍说,“我们政府的口号是,要让每一个南非居民都有自来水和抽水马桶。现在的总统姆贝基虽说没有曼德拉那么有名,但他年轻,有经济头脑,我对南非的前途充满信心。”

“都说‘黑镇’治安不好,真是这样吗?”我问。

( 纳米比亚海滨城市斯瓦克蒙德一角 )

( 纳米比亚海滨城市斯瓦克蒙德一角 )

“以前确实不好,但现在这些镇子的管理权都交给了当地的部族首领,他们都是一些有威望的老人。镇子里的年轻人犯了事不关监狱,而是当众打板子,让他们丢人,这样一来年轻人就不敢乱来了,所以这里相对来说是很安全的。”

我跟着导游转了三个“黑镇”,发现这里确实挺安全,人们都很友好,孩子们从来不会上来要钱,他们穿着校服和皮鞋,显得很精神。我参观了一个黑人食堂,是由一个黑人大妈自发建立的,中午放学后孩子们就来这里吃午饭,每人一盘米饭加水煮豆子,不算好,但管饱,而且只收4毛钱,完全是公益性的。附近还有一个幼儿园,管理着二十几个学龄前的孩子,他们的父母白天都在城里打工,需要人照顾。这些孩子都非常有礼帽,一点不像好望角保护区里那个淘气的小狒狒。

“感谢大家参观,特别感谢来自外国的朋友。”参观完后,导游一脸真诚地对大家说,“当初就是你们从外部施加压力,才让我们能够消除种族隔离政策,南非才有了希望。”我本来想问他,为什么会支持外国政府制裁自己的国家,但看着这些可爱的孩子,我没有问出口。

纳米比亚探秘

南非是非洲最富裕的国家,到底有多富?据说光是约翰内斯堡所在的一个省的国民生产总值就占了整个非洲的1/4。所以说要想了解真正的非洲,必须走出去。我搭上一辆长途汽车,从开普敦北上纳米比亚。车内有空调,座位也相当舒适。南非的高速公路质量上乘,和美国没有区别。我特意观察沿路的加油站内的厕所,都非常干净,而且备有手纸。在南非旅行比在中国舒服很多。

南非西部属于干旱地带,一路上全是灌木丛,很少看见房屋,更不用说村落了。车子进入纳米比亚后人烟更稀少,经常是开几个小时见不到一幢房子。纳米比亚是非洲人口密度最低的国家,全国总面积80多万平方公里,总人口不到200万,还不如北京朝阳区的人口多。纳米比亚人根本不用种田,因为这里盛产钻石和金属矿,世界上最大的露天铀矿就在纳米比亚境内,而我的第一个落脚点就是铀矿附近的一个海滨城市——斯瓦克蒙德(Swakopmund),我在这里加入了一支探险小分队,准备开车横跨整个南部非洲。

小分队是一家名叫“流浪者”的公司组织的,一共有20个人,包括一名赞比亚司机兼导游和一名津巴布韦厨子。这个公司的老板是个年轻的白人,事实上我在南部非洲没有发现过一个黑人老板,但工作人员则几乎都是黑人。18个游客里没有一个黑人,除我之外还有两个日裔阿根廷人,其余的就都是来自欧美国家的白人了。他们当中年龄最大的61岁,最小的17岁,还是一个高二的学生。团里有好几个高中毕业生,趁上大学前出来见世面,用的都是自己打工挣到的零花钱。大家在一起都说英语,什么口音和语法都有,根本没有什么对错之分。我觉得有时还真得感谢英语,虽然在流行过程中牺牲了自己的纯粹性,却让全世界的背包族找到了一种共同语言。

我之所以选择这个“流浪者”旅游公司,就因为便宜,14天管吃管住,近5000公里行程,报价才5000人民币左右。不过,这么便宜的价格就住不到旅馆了,一路上都是自己搭帐篷睡觉。幸好露营地都是有专人管理的,有厕所和自来水。这些露营地都会有一个游客留言簿,我没有看到一个中文字,连繁体字都找不到。不是中国年轻人不想这样玩,而是非洲国家歧视中国公民的缘故。

在斯瓦克蒙德休整了一天,探险队坐着一辆奔驰大卡车上路了。第一站是纳米比亚的神山斯皮兹克普(Spitzkoppe),其实这山一点也不高,但因为它周围是一马平川,所以显得很宏伟。山上有一个洞,墙壁上能看到桑人留下的壁画。桑人(San)是南部非洲最早的居民,至少有3万年的历史了。他们以打猎为生,没有属于自己的土地和牲畜。桑人的语言里没有“工作”这个词,因为他们每天都要花费大量的时间去打猎才能生存下去,对他们而言生活就是工作。我看到的那幅壁画描绘的就是打猎时的情景,用的颜料是红色黏土加动物脂肪。这些壁画大概是桑人之所以区别于其他动物的一大原因吧。

大约2000多年前,从非洲北方迁徙来了一批身材高大的班图(Bantu)人,和桑人和平共处了一段时间。可惜好景不长,这些班图人会种庄稼,会养牲畜,社会结构复杂,明显比桑人有优势,很快就把桑人驱赶到了更加边远贫瘠的地区,很多桑人都沦为奴隶。可见一个民族对另一个民族的压迫绝不是到了白人的时代才有的,而是非洲历史上的一个普遍现象。

因为这里是圣地,没有装自来水系统,也没有电。我们晚餐吃的是篝火烤鱼,洗碗用的是水箱的水,分别装在两个塑料盆里,用过的盘子先在一个有洗涤剂的水盆里洗一下,再到另一个水盆里涮一下就好了。我很快适应了这种生活,对“脏”的定义也迅速地换成了“非洲标准”,只要盘子表面上看不出食物残渣就算是很干净了。吃完饭大家围坐在篝火边玩游戏,玩累了就去睡觉。因为缺水,牙也没法刷。不过露宿在如此荒凉的地方其实是很美妙的,我的帐篷搭在一棵树下,因此听了一晚上的鸟叫。非洲的鸟不分白天黑夜都在叫,而且叫声居然是有旋律的!晚上起夜,头顶满是我不认识的星座。虽然这里看不到北斗星,但是有南十字星座,非洲人不用担心找不到方向,只有我这样的外来人才会不辨东西。

辛巴族的秘密

第二天我们探访了辛巴族(Himba)的聚居地,见到了真正的原始人。辛巴族就是当年被更加强大的外来部落赶到沙漠里来的,他们至今保持着原始的生活方式,男人外出打猎,女人在家看孩子,照顾牲畜。外人最感兴趣的肯定是辛巴族的妇女,不仅是因为她们至今仍然拒绝穿上衣,更是因为她们的皮肤都出奇的好,几乎看不到皱纹。

为我们揭示这个秘密的人叫亚库,他是一个只有28岁的白人青年。不过他本人似乎没有得到真传,看上去有30多岁的样子。他为我们揭示了辛巴妇女美容的秘密,原来她们每天都要花3小时美容!从早上5点起床开始,就要用一种特殊的香料熏私处,效果类似桑拿,要熏到浑身出汗为止。然后就是全身按摩,之后再用一种自制的棕红色涂料涂满全身。这种涂料是用当地一种黏土研磨而成的,据说可以防止皮肤起皱纹,还可以防止蚊虫叮咬。沙漠里水特别宝贵,辛巴人从来是不洗澡的,而是一辈子生活在这种颜料的包裹之中。

“你怎么会说辛巴语呢?”我好奇地问亚库。

“我生在这里!我家拥有1.7万公顷的土地(1公顷合1万平方米),这附近所有的土地都是我家的。”亚库满不在乎地说,“我从小就在这里长大,会说六七种当地部落的语言。事实上我就是这个辛巴部落的首领。”

最后这句话让大伙大吃一惊,可真正令人吃惊的还是:“我有三个老婆,大老婆42岁,是这里的女王,二老婆28岁,不久前我又娶了第三个老婆,16岁。不过辛巴人性生活很随便,每个人在婚姻之外都有情人。”

我渐渐了解到,这个亚库其实是英国后裔,其家族已经在非洲住了很多代。他利用自己的优势,专门负责为我们这些游客当翻译,每个游客收费60人民币。“我是这里的巫师,我会作法的。谁要是有仇人,我会施法术,叫他倒霉。”亚库继续喋喋不休地介绍,“我自己种大麻,在作法的时候给大家抽。辛巴是一个非常虔诚的民族。”说话的时候他一脸真诚,看得出来他是真的相信自己的法力。

我不由得想起《野鹅敢死队》中的那个白人牧师,电影里那群雇佣兵走投无路,来到了前总统林班尼的领地,企图发动内战,借机逃生。可是那个牧师坚决反对这么做,感动了雇佣军的队长,村民们才逃过一劫。可是,宗教在非洲历史上的作用并不那么光彩,最早的那批白人居民正因为相信宗教赋予他们的“神力”,把自己当作了上帝的选民,这才有了后来的种族歧视政策。可以说正是宗教为种族歧视政策提供了“理论支持”。

到了亚库这一代,宗教又帮助他成了辛巴族的首领。看着这群被当作活标本被人参观的非洲最早的居民,我心里真是什么滋味都有。我想到,当初那些掌握了先进生产技术和武器的白人海员第一次来到这里,面对的就是这样一批人。比起最早入侵中国的八国联军来,海员们面对的是一个比清朝时的中国落后好几千年的民族,难怪那些白人海员的后代如此轻易地成了非洲大陆的绝对统治者,并让他们产生了高人一等的幻觉。

也许,黑人真的应该重新成为这片土地的主人?接下来的经历却让我发现,这个想法也许是太过简单了。(待续)■ 中国黑人辛巴非洲大陆南非经济黑人文化