安迪·沃霍生平的电影

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

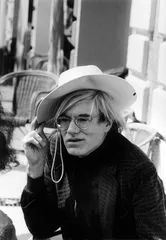

去年10月,法国电视3台和国家电影中心(CNC)合作拍摄了一部纪录片《安迪·沃霍的生与死》,讲述美国波普艺术家安迪·沃霍的一生。这是部真诚的熠熠生辉的纪录片,一个多小时的影片,围绕安迪·沃霍的本质和艺术特征展开了一场时间的旅行,从他在匹兹堡的童年到去世前的最后几天,表现详略得当。优美的画面,珍贵的历史镜头,恰如其分的配乐,特别是一部优秀的人物传记纪录片的品质——充实的采访,毫不手软地剪辑,还原出一个立体的安迪·沃霍。

影片中的画外音撷取自《安迪·沃霍日记》,其他材料则来自他的亲朋好友的私人回忆,有一些很有趣的细节,配了大量他从青年到老年时期的影像资料,电影相当温情,不是为了纪录而纪录,可以感觉到制作人员对他的理解与尊敬。

安迪·沃霍小时候对名人非常好奇和向往,长大了则在金钱和名气中寻找安全感。他本性上是个很柔弱的人,对他来说,金钱和名气都代表权力,这成了他勤奋工作的动力。当他获得足够的安全感后,身上的变革性就开始显露出来。

他拿金宝汤罐头、可乐瓶子作画,曾引发艺术领域的过度诠释,电影通过他的好友之口,从本质上分析了他的创作之由:安迪·沃霍最大的与众不同是,在他身上存在着一种天真的近乎白痴的品质。这种白痴品质一是让他不把任何固有经验放在眼里,二是他没有偏见——就是看什么都觉得挺好的。白痴离天才的距离,比一个普通人近多了,他混淆了商品和艺术之间,高低层次的艺术之间的界限,对后世的艺术家非常具有启迪性,他有个忠实信徒叫村上隆,不仅把樱桃画到LV包包上,而且生活方式也一并继承之,平时也喜欢像安迪一样,生活在年轻人的簇拥中。

安迪·沃霍害怕孤独,喜欢热闹,去了纽约后,住的房子从没小过,有段时间住在跟厂房一般大的“工厂”里,经常是十几二十个小青年跟着他混吃混喝,这些人中,有的是无名诗人,有的怀着一颗当演员的心,有的是小混混,他都无所谓。落后生他不讨厌,而名人他心向往之。明星身上的那种星味儿一直令他着迷不已。1962年,他使用猫王的照片做丝网版画,获得很大商业成功,接着就有了著名的伊丽莎白·泰勒和玛丽莲·梦露像,奠定了他波普之父的地位。肯尼迪遇刺的时候,他正和一位朋友走在纽约的街头,他对那位朋友说,“我们赶紧回工厂,这回有事干了”。几周后,杰奎琳·肯尼迪的丝网肖像出炉。

这部影片基本以时间为序,但序幕却是1968年安迪·沃霍遇刺事件。这件事前几年还被拍成了一个故事片,就叫做《我枪杀了安迪·沃霍》。在此之前,“遇刺”这样的词似乎只和政客有关。当时的《新闻周刊》上说:“遇刺事件使安迪·沃霍在某种意义上成了和肯尼迪一样的人,他们被迫成为‘文化英雄’,在大众眼里,现实是由他们定制的。”于是富有创意却找不到出口的疯子就在他们身上发泄对现实的不满。

这起事件成了安迪·沃霍生命的转折点,他差点丢了命,之后很长一段时间小心翼翼。最辉煌的时代离他而去,但他的艺术开拓从来没有停止,他像培根一样重视自我认知,善于发掘任何可能性,之前没有一个艺术家涉足如此多的领域——绘画、装置、电影、电视、写作、媒体。

安迪·沃霍创办了《访问》(Interview)杂志,经常亲自采访,去接近他喜欢的名人。时装设计师卡尔·拉格菲尔德对这份杂志赞口不绝:“如果找来1969年《访问》杂志看看,对现在的媒体人是个很好的学习过程。现在很少杂志能做到那样了——不羁,自在,不肤浅,不愚蠢。前10年的《访问》杂志是对那个时代最珍贵的见证,因为它的态度不是‘我们去见证了……’而是因为喜欢那些人物才去报道,和他们是一样时髦,多变。它不老谋深算,但在政治上恰巧正确。”安迪·沃霍不是文艺男中年,所有的目的是为了广告销售,他会追着合伙人问:“昨晚我在54俱乐部看到你和卡尔文(克莱恩)聊天,你跟他谈广告的事了吗?”甚至喜欢上一个在派拉蒙工作的男孩,都安慰自己,兴许能从他们公司拉来广告呢。

安迪·沃霍是一个多愁善感、感情丰富的人,几位接受采访的人物不约而同地提到他最宝贵的品质,就是他从不带批判性的眼光看世界,他有一种强大的亲和力,到今日他们对他的回忆,都像想到一位父亲一般温暖。■