好莱坞的李安

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

(

)

(

)

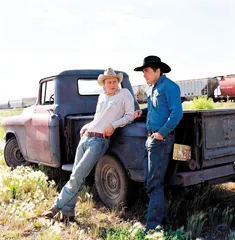

正在春风得意的李安有时也会遇到些小小的尴尬:“他们为什么不收拾行李去旧金山呢?”在纽约、在旧金山、在相对开明的美国东海岸地区,《断背山》首映式结束后,时不时有些人这样跟他开个玩笑,还有好事者很恶搞地给《断背山》改了个更长的名字:《断背山:为什么Jack和Ennis不能去旧金山》。而李安的回答完全是“今夜秀”类娱乐节目主持人最头疼的那一种——他一本正经地解释:电影所要展现的是两个相爱的男人,他们不能违抗传统婚姻和工作方式,更别说要脱离他们从小成长其中的阳刚环境,去过同性恋的生活——就像他1996年在《理智与情感》的伦敦首映式上所做的一模一样。《理智与情感》是李安第一次参与大规模好莱坞制作,女主演艾玛·汤普森在现场调侃他:“怎么出现这么一个可爱的人,他几乎不会说英文。”多年在美国生活的李安英语当然很好,可是这一次他面对的是一群演莎剧的英国演员。在访谈中,李安描述他在《理智与情感》的现场时说:“所有的演员都有好多问题,你不知道他们哪来那么多问题,有时真是问得我答不上来。”然而当查尔斯王子在伦敦首映式上问他,英国演员乖不乖的时候。李安的回答是:“很好,他们都很好……哈哈哈哈。”

李安是件“旗袍”?

电影学者陈山说李安是件“旗袍”——既是从旧的而来,但现在又成为现代服装,老的和新的结合成一体。李安自己的回答则更倾向一种“变色龙”的说法:“他们说,我像有变色龙一样的能力,到一个地方就融入到里面,可是变色龙是没有骨性的,而我又在那当中有一种骨性。”

李安的“骨性”在哪里?在台湾出版的他的自述《十年一觉电影梦》中,李安谈起过中国的“伦理”:“我成长在一个保守士大夫家庭,个性也不算太叛逆,所以最能牵动我内心的还是‘伦理’。面对不能尽孝,以及传统与现实间的种种矛盾,我有话想说。”1991年的《喜宴》是李安正式“说话”的电影:在美国留学的台湾青年伟同有一个同性爱人赛门,可是伟同的父亲又希望伟同结婚,为了安慰父母,伟同被迫想出了和威威假结婚的招数,可是威威竟意外怀孕了。正如《断背山》只是以同性恋为题材,而不是一部同性恋电影,《喜宴》也不是。《喜宴》只是以同性恋来做身份认同上的摸索:“对我们来说,近百年来,华人除了经历西化的过程外,台湾、香港经历殖民化,对我们来说‘何去何从’一直是个问题。”

“何去何从”,是李安作品里最常见的主题——其实,《喜宴》里可以找得到李安后来作品的所有主题:文化冲击下的身份困惑、人在自由意志与责任义务之间的矛盾挣扎。正如李安所说:“《喜宴》是部李安的电影。我的教养、背景都反映在里面。”

( 电影《断背山》剧照 )

( 电影《断背山》剧照 )

就像大多数人所知道的那样,《推手》和《喜宴》之前,李安有6年“蜗居”家中的生涯。李安自1984年于纽约大学电影学院毕业,取得硕士学位。1985年2月他踌躇满志要回台湾发展,行李运往港口的前一夜,当时美国三大电影经纪公司之一的威廉·莫里斯经纪人看了他的毕业作品《分界线》,当场与他签约,并对他说:“你在美国一定没问题,如果有,那是他们的问题,不是你的问题。”

谁知一等就是6年。6年里,李安做过的最接近片场的工作就是在仓库里看摄影器材。对李安来说,这个压力是沉重的,尤其是面对父亲。作为台湾一所重点中学的校长,李安父亲对李安的期望是完全中国士大夫式的,他对李安的期望是出国读书,然后回国做大学戏剧系教授。李安学戏剧、电影,父亲虽然答应支持,心里却一直很矛盾。据说杨德昌得了奖,他妈妈说:“你今年几岁了?得了奖,应该找个正经工作做了吧。”而李安在拍摄《理智与情感》期间,他父亲说:“等你拍到50岁,应该拿了奥斯卡,到时候就教书去吧。”

( 电影《理智与情感》剧照 )

( 电影《理智与情感》剧照 )

因此,从1990年的《推手》,到1994年的《饮食男女》,都是探讨父亲与家庭关系,被称为“父亲三部曲”。李安说,对于《喜宴》,他自己最感动的一幕,是唐人街饭店老板老陈在帮昔日老长官操办完婚事后,站在电梯口目送长官。长官要和老陈握手,老陈不敢。伟同的父亲只有默默地拍拍老陈的手——“一切尽在不言中,一个‘忠’字一个‘孝’字统治了我们中国人好几千年呐。”在《喜宴》里,李安创造了一个非常中国的“圆满结局”:伟同的父亲找赛门谈话,拍拍他的手,算是默认了。伟同才知道,父亲原来什么都知道。李安认为,这才是中国人,尤其是父亲一辈中国人的处理方式——什么都知道,但是为了大家的和谐,睁一只眼,闭一只眼。

《喜宴》里,李安自己也忍不住出场,说了一句台词:“那是中国人5000年来的性压抑。”后来,李安说:“这句话我憋在心里很久了,不吐不快。”

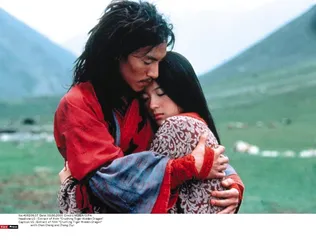

( 电影《卧虎藏龙》剧照 )

( 电影《卧虎藏龙》剧照 )

“性”,是李安经历的第一个文化冲击。李安在艺专的时候,有一个叫做邓绥宁的老师,他讲过:“和尚和尼姑的戏没有什么好看的,但是花和尚遇上浪尼姑,就好看了。”这个道理,李安是1977年到美国伊利诺大学学习戏剧时才明白的。在美国,老师谈的很多东西,都是“性”与戏剧的关系。李安发现:“性是家庭的根源,家庭营造了合法的性关系,有了孩子,才能代代相传。但是在中国家庭里,性是一个禁忌,父母从来不和孩子讨论。”这种对禁忌矛盾的发现成就了1994年的《饮食男女》。《饮食男女》的编剧王蕙玲把这部电影概括为:“谎言和牺牲意识架构起来的食不知味的空虚人生。”正如王蕙玲所概括的那样,《饮食男女》有趣地反映了中国人的状态:“吃是台面上的东西,欲望、男女则是台面下的东西,台面下的东西永远不能拿到台面上来讨论。”2000年,李安把这种关系引入了《卧虎藏龙》:“男师父和女弟子,这种关系是有趣的。李慕白一心要收玉娇龙为徒,他收的是什么徒?但是只有收徒,才是可以拿到台面上来说的。”

李安对李慕白的兴趣在于,一个“练神还虚”的大侠,在将要引退的时候,却被人引起了欲望,他要怎样面对这种欲望?在中国传统小说里,当一个大侠面对道德冲突时,自然会有人出来帮他解决掉,但是李安要的是:“我希望看到大侠真正面对武艺与武德的冲突。”在《卧虎藏龙》里,处处看得出《理智与情感》的影响,在解释俞秀莲这个角色的时候,李安甚至会说:“俞秀莲就是《理智与情感》中艾玛·汤普森那个‘理性’的角色。”

( 1991年的《喜宴》是李安正式“说话”的电影 )

( 1991年的《喜宴》是李安正式“说话”的电影 )

《理智与情感》是李安执导的第一部好莱坞大制作电影,也是李安第一次用英文拍片。李安一度不能确定哥伦比亚公司为什么找他,看剧本看到一半的时候,他发现:“其实我前面拍的片子都是在‘理性’和‘感性’之间的挣扎,这两种元素正是生活底层的暗流,就像‘阴阳’与‘饮食男女’一样。只是没有简·奥斯汀那样一针扎得透彻。”■

“拍电影的算计,就像发射火箭一样精准”

《理智与情感》给了李安正式进入“大联盟”(对好莱坞片厂的戏称)的机会。可以说,没有《理智与情感》,就没有《卧虎藏龙》,也没有《断背山》。

李安非常喜欢意大利导演费里尼的一段话:“美国人以为我们艺术导演就像个美女,爱干什么就干什么。美国人相信欧洲人做这种事情,就让他们相信好了。拍电影的算计,就像发射火箭一样精准。”

在1995年拍摄《理智与情感》之前,对李安影响最大的电影是《喜宴》。《喜宴》让李安明确了自己在电影上的定位是:“台湾和亚洲走大众主流市场,在欧美走艺术院线。”《喜宴》1993年在台湾上映,票房1.2亿台币。全球票房3200万美元,成本75万美元,是1993年世界投资报酬第一的电影。

提到《喜宴》就不能不提到一个叫做詹姆斯·夏慕斯的人。詹姆斯·夏慕斯对李安的构想经常做些这样的改动:《饮食男女》里一个男演员在看一本书,剧本里这本书的作者本来是米兰·昆德拉,但詹姆斯·夏慕斯改成了“陀斯妥耶夫斯基”。对于这样的改动,李安调侃为“无伤大雅”。但事实上,李安明白,詹姆斯·夏慕斯显然更明白美国人的喜好。李安和詹姆斯的合作是从《推手》开始的,李安形容这种关系是:“詹姆斯用犹太人的方式写出来,我再转换成中国人的逻辑。”

詹姆斯·夏慕斯和美国很多同性恋团体的人有相当好的关系,这帮了《喜宴》的大忙。如果没有他,《喜宴》可能真成了一部过时又烦人的同性恋电影。詹姆斯帮助李安删去了很多不合时宜的材料,加入了更符合美国式的幽默和疑问。比如李安自己那句:“这代表了中国人5000年来的性压抑。”帮助美国人赛门对中国人婚礼入了门,也让大部分美国观众入了门。而在《饮食男女》中,詹姆斯则贡献了一个绝佳的点子:“父亲的味觉从丧失到恢复,代表人性从压抑到解放。”到了《卧虎藏龙》,詹姆斯做了更繁重的工作:中文编剧王蕙玲用中文写一稿剧本,用英文念给他,他用英文第一稿去筹备国际资金,然后再返给王蕙玲做中文的剧本。《卧虎藏龙》本来是个纯中国的故事,就因为詹姆斯总是提出“不靠谱”的问题:梅花针?梅花上怎么会有毒?俞秀莲为什么老劝玉娇龙嫁人?等等等等,变成了现在的样子。

正如《卧虎藏龙》制片人江志强在当时所说,《卧虎藏龙》本来就不是一部单纯拍给中国人看的片子。《卧虎藏龙》的指向性非常明确:打开美国的主流院线。《卧虎藏龙》有一套周密精细的营销计划系统:它集中了大中华区两岸三地的人力物力,版权预售给了全球不同地区的最大发行商,北美地区是新力古典、亚洲地区是哥伦比亚亚洲部、法国地区则是法国华纳。

宣传发行方面,则完全以奥斯卡为目标时间进行倒计时部署。李安在《十年一觉电影梦》中披露,次年3月的奥斯卡评奖,当年5月就先参加欧洲大影展;5月先在亚洲上片,用亚洲的反应为美国市场预热;12月才在美国正式发行。发行也是逐阶段的,先在一些艺术院线,针对城市的中产阶级进行影响,然后才扩大到主流院线,这中间,不断参加美国各种所谓的“风向标”影展:从泰勒莱影展到影评人协会奖、金球奖,不断制造热点,到奥斯卡评奖前,《卧虎藏龙》已经成为人人谈论的话题。

《卧虎藏龙》之后,给《卧虎藏龙》做筹资担保的保险公司发现,一下子很多亚洲人都来找他们作保,要拍《卧虎藏龙》式的电影。《卧虎藏龙》的成功,让亚洲武侠片在美国从“次文化”进入了“主流文化”。这也完全是李安和他的班底预料中的。李安说:“1999年拍摄《卧虎藏龙》的时候,隐隐约约觉得有一股风在东西之间酝酿。制片人江志强对我说,假如武侠片风云再起,同时吹往西方,对国片是好是坏?因为当时不仅我们在做,香港电影人正准备大举西进,西方人也开始套招吊钢丝。从1998年的《黑客帝国》、2000年《霹雳娇娃》都受到东方武术以及电影感、甚至情感的表达的影响。”

“大联盟”对东方新鲜力量的需求,早在1995年拍摄《理智与情感》的时候,李安就已经觉察到了。1995年《理智与情感》的剧本能够送到李安手上,最大的原因还是:当时没有西方导演愿意拍这个“老套的故事”,就像李安所说:“这类充满点头、握手礼仪的片子,西方人已经拍得烂熟,再也讲不出什么新意。”女主演艾玛·汤普森既是明星,又是编剧,对选择导演有着很大的决定权,李安认为,当时艾玛·汤普森之所以认定他,是因为他对艾玛·汤普森说:“这个故事有一种幽默感。”谁知道呢?也许当时艾玛·汤普森只是刚刚看到过英国最大的同性恋杂志主编在柏林电影节上对《喜宴》的采访,在那个采访中,他说这个中国人:you have a dry sense of humor。

那一年,和《喜宴》并列柏林金熊奖的还有大陆的《香魂女》。在柏林电影节上,两位不同代的导演有一个共同点:对宣传都没有体现出太大的兴趣。刚出道的李安,觉得这不是艺术家要做的事。李安说,刚出道时候,他不愿意做宣传。台湾的徐立功告诉他:这是投资,你会拿回利息的。于是从1993年柏林获得“金熊奖”后到1994年入围奥斯卡外语片,李安在全世界跑了7个多月,目的是“建立人脉和钱脉”。果然,他拿到了利息。

《理智与情感》让李安第一次认识到,做导演是一个职业。詹宏志说:“有太多的导演急着要说什么话,而他要怎么说这个故事,怎么把句子写好,怎么把文字写好。这些基本的工作反而是比较少的。但是李安,他有能力把房子盖得冬暖夏凉。”《理智与情感》完全是别人的剧本,感觉完全是和拍国片不同的。李安说,拍国片的时候,所有的人都以导演为中心,等候导演下命令。但是拍《理智与情感》,所有合作的人员,都非常职业化,非常有经验,他们会有很多的问题问导演,导演必须能给他们一个答案。所以他总结为:“拍国片,导演是一个皇帝,拍西片,导演是一个总统。”但是他马上发现了做“总统”的好处,在《十年一觉电影梦》里他说:“中国人常常习惯对人不对事,是依赖个人对导演的情感,做得好的时候,可以做到西方人做不到的东西。但是国片很难做大,就是这个道理,因为一个人化,就规模小。局面规模一大,就需要制度操作与管理,就要分门别类,相互沟通再加以统合。”

台湾中影公司的徐立功在一次访谈中曾经说过,《卧虎藏龙》不找李安来导还找谁呢?确实,在跨越中西两界的层面上,也只有李安。而李安能够成功跨界的秘诀也许只在于他碰巧是个“外人”:“在台湾我是外省人,在美国我是外国人,在大陆我是台胞。”1999年的《与魔鬼共骑》里可以清楚地读到这种心态。《与魔鬼共骑》是李安第一次拍摄西部牛仔片,当时他对这个故事的理解是:“原来美国内战期间,南方人抗拒北佬的心态,和我们抗拒西化差不多。”所以他把重点放在了小说里的那个黑人身上,那是一个在北方接受白人教育长大的南方黑人。

不论是不是有意,李安依然清楚地知道自己的定位所在,他曾经这样描述他对好莱坞的态度:“不管在东西方,我的路线总是中间稍偏左。我和城市及好莱坞的关系是:有关系又保持距离,其实也是中庸之道。”

有的时候,这种中庸之道其实也不是太灵。《与魔鬼共骑》的票房和评论都不好不坏,加入了李安一贯的身份认同困惑的《绿巨人》票房并不糟,可惜美国人的评论都不好。有趣的是,这两个恰好是最经典的美国英雄梦的代表。所以这一回,在《断背山》的宣传里,李安只能说:“每个人心里都有一个断背山。”——力图让美国观众相信,这一回,只是一部简单的爱情电影。■