“莫扎特效应”与“上帝的宠儿”

作者:苗炜(文 / 苗炜)

(

莫扎特的钢琴,安东·沃尔特制作于1780年左右,他在维也纳的时候,很多次表演使用的都是这架钢琴

)

(

莫扎特的钢琴,安东·沃尔特制作于1780年左右,他在维也纳的时候,很多次表演使用的都是这架钢琴

)

新华社消息,以色列总理沙龙中风后,昏迷病榻。为将其唤醒,沙龙的孩子在病床前播放起父亲最喜欢的莫扎特音乐和以色列民歌。专家认为,音乐有助于唤醒昏迷的中风病人。一名曾跟随沙龙作战的士兵更欲将一卷播报战场情况的录音带播放给沙龙听,以期能唤起“他对一生中最光辉岁月的记忆”。

这大概是“莫扎特效应”最新也最受关注的一次临床应用,1999年刊登在《新科学家》杂志上的一篇文章说,美国的神经生物学家利用核磁共振(NMR)绘出了受试者大脑中对莫扎特音乐、30年代流行音乐和贝多芬音乐发出反应的区域。所有音乐都刺激了大脑的听觉皮质,“但是莫扎特的音乐使得整个大脑皮层都兴奋起来”,而且也刺激了大脑中分管运动协调、视觉和其他高级思维过程的区域。

科学家第一次提出莫扎特音乐的效应是在1993年的《自然》杂志上,当时,有实验证明大学里的学生和实验室里的耗子,听了莫扎特的钢琴奏鸣曲之后都在空间判断上更灵敏了。这种效应在科学领域一直争论不休,但传播之后却立刻被大众接受。这位200多年前在欧洲的皇室到处展示其天才的少年,这个喜欢黄色笑话的口出狂言的小子,在最近10多年来有了新角色——他是位医生,他写出的音乐就是处方。外科医生说,听莫扎特的音乐,能降低癫痫病者发病的频率和强度;儿科医生说,莫扎特能治疗您童年时期的各种障碍,比如口吃;从粉刺到便秘,甚至老年痴呆者听了他的音乐都不那么痴呆,更重要的是,莫扎特还能让你的孩子更聪明。

在科学研究领域,专家们为保持实验的一致性,几乎所有的莫扎特效应实验都采用同一首乐曲,即《D大调钢琴二重奏曲》(K448)。在最近的一次网上调查中,乐迷们认为最好听的莫扎特是《第22钢琴协奏曲》和《费加罗的婚礼》。一个既不懂科学也没做过什么实验的美国音乐家坎贝尔,注册了“莫扎特效应”这个商标,他还写了两本书专论“莫扎特效应”,他说:“音乐可以振奋我们的精神,唤醒我们的同情与爱,洗涤我们的灵魂,并且让我们更聪明。”数量众多的莫扎特音乐拼盘在这番推动下卖了出去。凭借“莫扎特效应”发了财的坎贝尔先生说:针对莫扎特,科学证明不了什么,也反驳不了什么,我们不理解为什么音乐会对大脑产生影响,但听音乐总会有好处。

《时代》周刊欧洲版最近一期的文章《莫扎特的力量》着重介绍了“莫扎特效应”十余年来的研究,各类实验仍然希望解开大脑与音乐之间的谜团,巴黎歌剧院的艺术总监说,莫扎特并不是唯一一个能在病理学上对病人起到安慰作用的音乐家,有人可以听巴赫的《勃兰登堡协奏曲》,有人可以听瓦格纳的歌剧,有人的药方是舒伯特,有人的药方是莫扎特。

( 《莫扎特书信集》

钱仁康编译,上海音乐学院出版社,2003年12月版

莫扎特大量时间都不跟家人在一起,因而写了很多书信,而且都很漂亮。第一个系统地研究莫扎特书信并把它们编成全集的是德国音乐学家希德迈尔,他编的莫扎特书信集出版于1914年,一共5卷。英文版莫扎特书信集的搜集、翻译、注释者是艾米丽·安德森,出版于1938年,共3卷。问题是她将有趣的莫扎特变成了更加沉静的莫扎特。中文本依据的就是安德森编写的莫扎特书信的缩编本。不过莫扎特的有趣还是看出一些来,1772年16岁的他在给姐姐的信中写道:“我们已经到了博尔扎诺,这个肮脏的猪圈。一个受够了博尔扎诺的人写了一首诗:再来博尔扎诺之前,我宁愿砍掉我的大拇指。”

)

( 《莫扎特书信集》

钱仁康编译,上海音乐学院出版社,2003年12月版

莫扎特大量时间都不跟家人在一起,因而写了很多书信,而且都很漂亮。第一个系统地研究莫扎特书信并把它们编成全集的是德国音乐学家希德迈尔,他编的莫扎特书信集出版于1914年,一共5卷。英文版莫扎特书信集的搜集、翻译、注释者是艾米丽·安德森,出版于1938年,共3卷。问题是她将有趣的莫扎特变成了更加沉静的莫扎特。中文本依据的就是安德森编写的莫扎特书信的缩编本。不过莫扎特的有趣还是看出一些来,1772年16岁的他在给姐姐的信中写道:“我们已经到了博尔扎诺,这个肮脏的猪圈。一个受够了博尔扎诺的人写了一首诗:再来博尔扎诺之前,我宁愿砍掉我的大拇指。”

)

英国一位专栏作家写了篇文章叫《太多的莫扎特让你病倒》,他对2006年全世界大规模的纪念莫扎特有些不以为然,“在这番热闹中,大概容不下批评。检验一位艺术家成就的重要一环是他在多大程度上丰富了艺术的形式,莫扎特不像巴赫和海顿那样使音乐进步,他是轻音乐的提供者,一心要取悦听众”。

《卫报》的一篇报道则是这样的题目,“音乐天才?不,莫扎特努力工作”。该报道介绍了一部新近完成的电视片《寻找莫扎特》,该片导演想阐述的主题为“天才就是1%的灵感加上99%的汗水”。他对彼得·谢弗编剧的电影《阿马德乌斯》不以为然,认为这部流传甚广的好莱坞影片太多强调了莫扎特天才的作用。

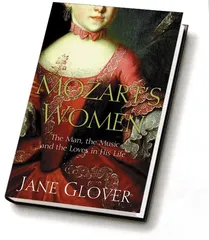

( 《莫扎特的女人:他的家人、朋友和他的音乐》

一度传记作者都是按照自己所处的时代来诠释莫扎特,近来学者们开始将莫扎特世俗化,不再渲染他天才的一面,侧重他受雇佣的音乐家的一面。有的标题就写成“即使在启蒙的年代,天才也只能给别人打工”。最近比较好的莫扎特传记是BBC的音乐制作人和记者简·戈拉弗的这本。莫扎特成名之后,他的很多亲人都被他的光芒掩盖住了。简·戈拉弗做了深入挖掘,人们才得以知道,年长他5岁的姐姐娜奈尔(即安娜)很小就跟他一起登台表演,但是后来娜奈尔就留在了家中照看父母,直到33岁才跟一位沉默寡言的军官成婚,后来两次寡居,在她漫长的余生中甚至没有音乐的慰藉,在丈夫乡下潮湿的家中,她的乐器没有用武之地。虽然她为弟弟的成就感到自豪,但是后来与远在维也纳的他渐渐失去了联系。

)

( 《莫扎特的女人:他的家人、朋友和他的音乐》

一度传记作者都是按照自己所处的时代来诠释莫扎特,近来学者们开始将莫扎特世俗化,不再渲染他天才的一面,侧重他受雇佣的音乐家的一面。有的标题就写成“即使在启蒙的年代,天才也只能给别人打工”。最近比较好的莫扎特传记是BBC的音乐制作人和记者简·戈拉弗的这本。莫扎特成名之后,他的很多亲人都被他的光芒掩盖住了。简·戈拉弗做了深入挖掘,人们才得以知道,年长他5岁的姐姐娜奈尔(即安娜)很小就跟他一起登台表演,但是后来娜奈尔就留在了家中照看父母,直到33岁才跟一位沉默寡言的军官成婚,后来两次寡居,在她漫长的余生中甚至没有音乐的慰藉,在丈夫乡下潮湿的家中,她的乐器没有用武之地。虽然她为弟弟的成就感到自豪,但是后来与远在维也纳的他渐渐失去了联系。

)

阿马德乌斯是莫扎特的名字,在拉丁语里是“上帝的宠儿”的意思,英国剧作家彼得·谢弗在1979年创作了舞台剧《阿马德乌斯》,后来又改编为电影剧本,该影片获得1985年的多项奥斯卡奖,更通俗的名字是《莫扎特传》。1987年,北京人艺上演此剧,剧名按照国人更容易接受的习惯定为《上帝的宠儿》。

众多纪念莫扎特诞辰250周年的文章都会提到这部电影,因为《上帝的宠儿》一剧将一个有关莫扎特的传说确定下来:他被嫉妒他的萨列里所陷害。萨列里想得到皇家歌咏队的指挥位置,他逼死了莫扎特。

( 2003年6月13日,在伦敦科芬园皇家歌剧院上演的莫扎特名剧《魔笛》 )

( 2003年6月13日,在伦敦科芬园皇家歌剧院上演的莫扎特名剧《魔笛》 )

此传说流传甚广,早在1830年,普希金就曾写出悲剧《莫扎特与萨列里》,1898年,俄罗斯作曲家里姆斯基-科萨科夫将它改编成歌剧,在谢弗之后,奥地利作家汉斯·恩格尔也写过这一题材,但都比不上彼得·谢弗与好莱坞的影响大。在那部电影中,莫扎特是个身材矮小(研究最新研究证明,他不是1.5米,而是1.62米左右)、放肆、轻浮、说话粗俗的家伙,但他知道自己是个天才。这种做派让人联想到现在的摇滚青年。萨尔斯堡旅游部门的一职员说:他活在今天会是一个流行明星,大概和王子、麦克尔·杰克逊、罗比·威廉姆斯差不多。

《莫扎特袖珍指南》一书的作者认为,莫扎特的“天才说”是在他死后被不断演绎的,“这样的传奇告诉我们古典乐派与浪漫派时代的区别,莫扎特认为自己就是个苦工,但浪漫乐派的作曲家认为,他创作音乐时想都不用想,事实上,他不断修改自己的音乐”。

彼得·谢弗舞台剧本中,萨列里这个角色也谈到古典乐派与浪漫派时代的区别,他说,我一辈子写了那么多音乐,脚底下还是我从意大利带来的地毯,跟新的一样,贝多芬刚写了8部交响乐,就弄坏了8块地毯,他老在上面暴躁地溜达。萨列里口中不断赞叹莫扎特是个天才,有评论认为,这部戏的主题是讲天才艺术家与庸俗的社会规范之间的矛盾,萨列里的台词:“我可以在我无往不胜的人间为所欲为地给他设置障碍。这人间是人的世界,在这个世界里,欺世者发财,盗名者成功。”

但对我等庸人来说,主角萨列里的痛苦更感同身受:“莫扎特是个天才,我不是,那我怎么办?”听莫扎特的音乐能让我变得聪明一些吗?莫扎特效应能让我的孩子成为天才吗?“所有的庸才们——在世的和未来的庸才们,我宽恕你们全体。阿门。”■