格瓦拉的阿根廷

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

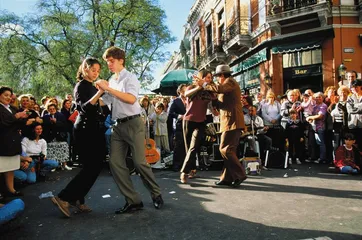

( 布宜诺斯艾利斯街头探戈

)

( 布宜诺斯艾利斯街头探戈

)

布宜诺斯艾利斯

因为我的好朋友赫曼要结婚了,我托他的福去阿根廷旅游了3个星期。按照格瓦拉传记片《摩托日记》里的描述,把格瓦拉去过的地方都走了一遍。

虽然格瓦拉成名于古巴,可他却成长在阿根廷。电影《摩托日记》开始于格瓦拉在布宜诺斯艾利斯大学上学的时候。那时他23岁,生活富足,对外面的世界缺乏感性认识。我所看到的布宜诺斯艾利斯和半个世纪以前差别不大,到处是欧式建筑和咖啡馆,每天深夜2点都还顾客盈门,不知道阿根廷人哪里来的精力和时间。这里的人每天要吃4顿饭:早饭、中饭、下午茶和晚饭。晚饭一般开始于23点以后,以致我22点去饭馆吃饭经常见不到几个顾客。夜里1点左右饭馆的人最多,大家点的几乎都是沙拉牛排加红酒。几年前的南美洲经济大萧条使得阿根廷比索一夜之间贬值了1/3(现在1美元大约合3比索),因此在阿根廷消费变得特别合算,这样一顿沙拉牛排红酒饭一般只要不到30比索。可据说现在阿根廷一个普通蓝领工人的平均月工资大约是600比索,朋友说布宜诺斯艾利斯人天性懒散而又好面子,即使家里揭不开锅也要去下馆子。

在布宜诺斯艾利斯的大街上,经常会产生错觉,以为自己是在欧洲的某个国家。阿根廷有97%人口是欧洲移民,黑人和印第安人只占很少比例,和南美洲的任何一个国家都完全相反。格瓦拉本人就是一个爱尔兰和西班牙移民后代。阿根廷100年前就是南美最富的国家,现在仍然如此。目前比索虽然贬值厉害,但据说邻国巴西的蓝领工人的月收入只能折合成40美元。不难想象当年格瓦拉走出阿根廷后,看到了周围其他国家的印第安人的生活状况,肯定受到了很大刺激。

假如格瓦拉活到今天,他不用走出首都就能看到贫困了。有很多中国人不远万里来这里谋生,因此中餐馆遍布整个城市。不知为什么,布宜诺斯艾利斯的中餐馆几乎是清一色自助餐,品种多得吓人,除了几样大众化的中式炒菜外全部都是阿根廷食品,包括烤肉。难怪突然变穷了的阿根廷人最喜欢去中餐馆,因为吃一顿可以顶一天。我去过的几家中式自助餐馆天天爆满,生意好得很。

( 1. 赫曼和他的新婚妻子丹妮拉站在他们刚买的土地上憧憬未来 )

( 1. 赫曼和他的新婚妻子丹妮拉站在他们刚买的土地上憧憬未来 )

有一家比较高档的中餐馆有厨师现炒现卖,我结识了一位炒菜师傅,她从上海来阿根廷已经有4年。“现在钱越来越不好赚了。”她向我抱怨了一晚上,“现在阿根廷人都穷了,每天的小费才几个比索。以前光小费一个月就是2000多!那时候同样这个工作每个月至少3000比索,大约相当于3000美元。可现在我每个月只能挣不到1000比索了,还是贬了值的。”

“你在这里快乐吗?”我问。

( 2. 露天探戈博物馆的局部,可以看到仍然有居民生活在这里 )

( 2. 露天探戈博物馆的局部,可以看到仍然有居民生活在这里 )

“还行吧。不过每天工作十几个小时,在炒锅前一站就是一天,回到家也没心思干别的了。我很想家,可已经有两年没回去了。从阿根廷到上海的飞机票要1500美元,我不吃不喝干5个月才够回一次家。”

我在布宜诺斯艾利斯待了6天,渐渐明白她为什么还待在这里不走。阿根廷毕竟曾经富裕过,底子厚,甚至连乞丐都穿得不错。其实布宜诺斯艾利斯大街上的乞丐不多,而且大都是小孩子。这些孩子在妈妈带领下向行人乞讨,但他们的态度十分友好,不给钱也不会追着你要。总的来说这个城市还是相当安全的,我感觉这里的贫富差距远比中国小得多。

( 3. 布宜诺斯艾利斯街头的咖啡馆 )

( 3. 布宜诺斯艾利斯街头的咖啡馆 )

可是,阿根廷人最喜欢谈论的就是贫富差距。我去博卡区参观,正好碰到博卡青年队体育场有一场表演赛,门票5比索。一个当地球迷兴致勃勃地跟我讲述博卡青年队和河床队之间的恩怨。原来这两支阿根廷最有名的球队都是从这个小区出来的。河床队为了吸引富裕球迷,搬到了布宜诺斯艾利斯北郊的富人区,并修了一座新球场,1978年的世界杯主场就在河床体育场。而博卡青年队则坚持留在博卡区。博卡青年队和河床队这对冤家其实代表了阿根廷的穷人和富人,两者竞争超越了足球本身。

“其实巴西队和阿根廷队之间也是这样。”他补充道,“我们阿根廷比他们富裕,事实上阿根廷是南美最富的国家,所以整个南美洲都不喜欢我们。”

这段对话发生在一座咖啡馆里。布宜诺斯艾利斯的咖啡馆密度之大仅次于巴黎,喝咖啡清谈早就变成了这个国家的风俗习惯。格瓦拉的那些革命思想恐怕就是在喝咖啡的时候学到的。电影《摩托日记》刚开始不久,格瓦拉和好友格拉纳在咖啡馆喝咖啡,格拉纳指着旁边一个正在打盹的老头说:“你不想你的将来变成这样吧?”这句话刺激了格瓦拉,他终于决定离开布宜诺斯艾利斯,跟着格拉纳出去看世界。

潘帕斯草原

( 4. 位于博卡区的露天探戈博物馆 )

( 4. 位于博卡区的露天探戈博物馆 )

电影里,格瓦拉最先来到一个海滨城市米罗玛,看望女友。望着女友家那幢欧式洋房,格瓦拉的伙伴格拉纳惊叹道:“我们这是在哪儿?瑞士?”

米罗玛我没去成,倒是去了另一座十分相似的城市马德普拉塔,因为这是我朋友赫曼的家。和米罗玛一样,马德普拉塔也是度假胜地,同处于潘帕斯草原(Pampas)。从布宜诺斯艾利斯往南开车300多公里就到了马德普拉塔,沿路是一望无际的野草,周围连个坡都看不到。奇怪的是,我没有看到一块农田,当地人几乎不种庄稼,完全靠畜牧业生活。因为阿根廷地广人稀,而潘帕斯的土质又实在太好了,非常像传说中的东北黑土,攥一把在手里,好像能挤出油来。这里到处是优质饲料,到处是嬉戏的乐园。在这里养出来的牛,肉质能不好吗?

( 布宜诺斯艾利斯的咖啡馆 )

( 布宜诺斯艾利斯的咖啡馆 )

我在马德普拉塔吃的第一顿晚饭就是牛排,阿根廷的每个餐馆都会有一张牛的解剖图,上面标着不同部位的牛排名字。老板推荐最好的部位叫做Lomo,是牛的后腰。因为牛一般用不到这部分肌肉,因此肉质最好。老板是赫曼的朋友,他亲自下厨烤了一块Lomo给我吃,采用了他特别研制的,用意大利陈醋、奶油和中国酱油调出来的酱汁,味道好极了。可最美味的要数牛肉本身,切的时候就像在切豆腐,非常容易,一口咬上去感觉竟像是在嚼炒鸡蛋,一点难断的筋都没有。毫不夸张地说,这是我一生中吃过的最棒的烤牛排。赫曼对我说,烤肉用的木柴也是当地特产,木质坚硬,烧起来香味浓郁。

第二天去赫曼家参观,他在海边买了一块大约5000平方米的地,花了6000美元,他准备攒足了钱就盖幢房子养老。这里每幢房子周围都有一大片土地,但却看不到一片庄稼,全是牧草。离赫曼家不远的地方有几幢粉红色楼房,显得很特别。原来这是阿根廷前总统胡安·庇隆修建的工人疗养院,现在则改成了青少年夏令营基地。有一处房子被铁丝网围了起来,赫曼告诉我说这是阿根廷总统的行宫。

提起庇隆也许读者不熟悉,但他的夫人艾薇塔大家肯定知道。那首著名的《阿根廷别为我哭泣》就因为她而被创作出来。事实上,从阿根廷大街上卖的名人头像画就可以看出,有两个人比格瓦拉更有名,一个当然是马拉多纳,另一个就是庇隆夫人艾薇塔。

庇隆是阿根廷人躲不开的一个历史人物,他在50年代用铁腕统治实行了一种类似于社会主义的政治制度,让阿根廷工人的地位有了很大提高。但同时他也给阿根廷带来了独裁和经济衰退,这是后来阿根廷政局动荡了几十年的主要原因。提起他,很少有阿根廷人能保持中立立场。“他第一任期还行,可第二任期就完全地腐败了。”说这话的是一个名叫萨伯里娜的高中生,我是在海滩上认识她的,当时她正和两个朋友坐在沙滩上喝马黛茶。阿根廷几乎人人都喝这种味道苦涩的廉价茶叶,茶叶装在一个木头或者葫芦做的罐子里,喝的时候用随身携带的暖水瓶倒一点热水进去,然后用一根铝制吸管嘬。喝马黛茶最重要的一点就是大家共用一个吸管,以示友好。如果有朋友邀请你喝马黛茶,意思就是说他想和你聊天。我和三位阿根廷中学生坐在海边聊了一下午,他们正在放暑假,无所事事,整天到处闲逛。

如果格瓦拉还活在世上,不知他会如何看待这三个阿根廷青年。他们抽美国香烟,看美国电影,喜欢美国摇滚乐,幻想着有一天能去美国旅游。他们全都“胸无大志”,三人异口同声地对我说,他们的理想就是结婚生子,然后挣钱盖一所属于自己的大房子。他们也关心政治,但似乎并不觉得政治和他们的生活有什么关系。

那天不是周末,可海滩上到处都是喝着马黛茶聊天的人。赫曼告诉我,马德普拉塔人的生活节奏极其缓慢,几乎每天都是如此。我想,假如我也有几公顷不需要照顾的肥沃土地,我大概也会变成这个样子。

不过,阿根廷可不都是这样。其实,阿根廷分成了南北两大块,北边是潘帕斯草原,南边是帕塔格尼亚荒原(Patagonia)。格瓦拉他们的那次旅行就是在进入帕塔格尼亚之后才变得生动有趣的。

帕塔格尼亚荒原

从地图上看,帕塔格尼亚大致从南纬35度延伸到55度,纬度和海拔都不高,因此这里并不如西伯利亚或者西藏那样寒冷。这块土地几乎占了阿根廷国土面积的一半,而且大部分土地都是平的,没有多少东西能阻挡风的肆虐。正因为如此,帕塔格尼亚在阿根廷的地位很像中国的西藏:很多人都知道那里很美,但只有很少的人去过。如果说西藏的天险是高,那么帕塔格尼亚的天险就是风。

格瓦拉的帐篷就是在这里被风吹跑的,因此两人不得不向当地人借宿,格瓦拉于是第一次见识了贫穷的雇工们的生活。1952年1月31日,两人来到小城圣马丁,格瓦拉走到湖里抓那只被格拉纳打下来的野鸭子当晚饭,结果在小城巴里罗切病倒了。我选择了相反的方向,先去了巴里罗切,并在那里租了一辆雷诺牌小汽车驶往圣马丁。那个湖依然存在,湖水依然是那么湛蓝。在我看来,圣马丁就是一个世外桃源,这里的人主要依靠旅游业为生,日子过得比马德普拉塔人还要懒散。聪明的帕塔格尼亚人知道,他们其实能够提供城里人最需要的东西,完全不需要学城里人那样搞什么开发。格瓦拉当年见到的那些雇工现在在帕塔格尼亚已经很难看见了。

顺着河水往南开,可以一直开到南美洲大陆的最南端。我开了一天,居然只遇到了两辆车,可见帕塔格尼亚的荒凉。我参观了世界上最壮观的冰川——帕里托·莫里诺冰川,高达10米的蓝色冰墙甚是壮观。阿根廷人非常善于保护自然环境,他们把负责接待游客的小镇卡拉法特建在离冰川两小时车程的地方,因此冰川附近最大限度地保留了原始风貌。距离这里有一天车程的小镇查尔顿也有一处冰川,游客可以在导游带领下穿着钉鞋来一次冰川探险。我参加了一个这样的探险小分队,队伍里大都是来自欧美的游客,只有我一个亚洲人。游客中什么身份的人都有,我见到了澳大利亚大学生、法国大学老师、德国厨子和意大利游艇驾驶员,还有一个苏格兰银行家!他们中最“不济”的也已经在南美洲徒步旅行了3个月。其中一位来自以色列的音乐家已经在南美洲游荡了一年,一边行走一边创作。我们的导游是一个漂亮的阿根廷小伙子,他说他前妻是个时装模特,可他不喜欢她过分追求物质生活,便离了婚,独自一人来帕塔格尼亚,以导游为生,其实是在“追寻真理”。

我不知道是不是格瓦拉的精神感动了他们,但他们所做的事情和当年格瓦拉的行为从本质上说是一样的。没准帕塔格尼亚这片神奇的土地正在孕育着下一个格瓦拉呢。

伊瓜苏瀑布

电影中,格瓦拉从巴里罗切进入了智利,然后沿着安第斯山脉北上,到达了整个南美洲的圣地——马楚皮楚。我因为签证问题,无法进入秘鲁,失去了参观这个印加王国遗迹的机会。只有出了国境我才深切地感觉到,“签证歧视”已经代替了当年的“种族歧视”,包括中国在内的第三世界国家人民是最大的受害者。

格瓦拉的那次旅行目的地是委内瑞拉境内的一个麻风病人隔离区,他在那里做了一名志愿者。而我这次旅行的目的地则是靠近巴西的伊瓜苏大瀑布,在那里我也看到了另一个隔离区。

伊瓜苏大瀑布被公认为是世界三大瀑布之首,原因不在于落差(平均不到80米),而在于瀑布的数量。发源于巴西的伊瓜苏河在其尽头河道变宽,变成了一个宽达两公里以上的淡水湖。大自然却在其下游造出了一个狭窄的环形山谷,成千上万吨河水突然之间倾泻而下,形成了一个由275座大大小小的瀑布组成的瀑布群,场面恢弘壮观。早在1984年联合国就把伊瓜苏瀑布列为人类自然遗产之一,在阿根廷的地位仅次于帕里托·莫里诺冰川。站在瀑布下,我第一次真正体会了水的力量。腾空而起的水雾在阳光的斜射下变换出双层彩虹,让人禁不住想用手去触摸。

可是,就在距离这里不远的热带雨林中,我却意外地发现了一个“原住民村寨”。说是原住民,其实居民中有很多都是白种人。他们因为穷,在城里住不下去了,便来到这里安营扎寨,住的是用油毡和茅草搭起来的小屋,没有自来水,没有电,没有任何现代化的迹象。要不是居民们都穿着明显是捐赠来的花里胡哨的衣服,我甚至怀疑见到了原始人。这个村子里有一所露天学校,旁边还有一块烧荒得来的足球场。我去的时候正是圣诞,学校放假了,几个无所事事的孩子坐在学校的凳子上玩耍,陪伴他们的是几只鸡和一只骨瘦如柴的小狗。所有的人都面无表情,孩子们互相之间都不怎么讲话,也许是因为他们早已无话可说。

假如格瓦拉见到这个景象,不知他会作何感想。但我至今仍然能够清楚地回忆起自己当时的心情。我觉得这趟旅行之后,我才算真正了解了格瓦拉,懂得了他当时的心情。你可以争辩说格瓦拉采用的办法不对,但你不可否认,他当年所面临的问题直到今天都没有得到完全彻底地解决。■