《诛仙》与新一代的奇幻武侠

作者:三联生活周刊(文 / 蔡崇达)

( 沧月 )

( 沧月 )

那人忽然以迅雷不及掩耳之势用掌一劈——

“如果是传统武侠,接下去写的可能是‘劈开了一块砖’,而到了现在我们就可以写成‘劈开了一座山’。”对于现在流行的奇幻武侠和传统武侠的区别,《诛仙》的作者萧鼎用了这么一个直接的例子回答。他觉得刚才举的例子很重要,“因为现在的新武侠其实就是以‘劈开一座山’开始的,个人的力量和感觉被大大强化了,以前的武侠都展开在以道义为准绳的江湖规则下,着墨的是探讨世界的秩序问题,这需要很厚的学养,可以说因为历史原因根本没有几个人有这样的学养。现在这么写是不得已也是适应潮流。”

实际上正是因为现在的新武侠不太重视外在规则,想象因而不被束缚显得很奇幻,所以新武侠也被称为奇幻武侠。而萧鼎正是奇幻武侠的代表。关于萧鼎作品《诛仙》的影响力,或许可以用2005年12月9日首届“百度风云录”的颁奖评语来理解,“凡是喜欢在网上读小说的,没有人不知道《诛仙》的;凡是奇幻小说的书迷,没有不知道《诛仙》的;凡是武侠小说的书迷,更是无人不在说《诛仙》”。这“三个凡是”的判断是建立在以实打实的搜索量基础上,2004年网络上13个领域有13个词搜索最多,其中文学艺术类就是《诛仙》。用百度搜索,《诛仙》的网页多达265000项,网络总点击量高达3000万人次,并且还在以每天200万的人次向前推进。

关于为什么说武侠奇幻化是顺应潮流,萧鼎的分析是:“因为成长的教育因素和社会条件,这代人的古学基础相对单薄,不仅难写好江湖这种厚重的题材,读者也可能因为缺乏基础不喜欢读,我想如果是把传统武侠四大名家的作品拿到当前,四大名家就是金庸、古龙、梁羽生、温瑞安,把他们的作品拿到2005年的市场不见得有《诛仙》的接受度——有什么样的文化基础就有什么样的读者和作者。事实上我觉得两者并不是所谓的继承或者发展的关系,只是因为有些共同元素有关联而已。”

而或许,探究萧鼎作为一个奇幻作者的知识积累和成名的全过程,就能描摹出新一代武侠奇幻化产生的深层原因和现实条件。

山海经、琼瑶小说、日本漫画——现实秘籍

与此前武侠小说家形成鲜明反差的是,他依旧习惯穿白袜子黑皮鞋西装裤,剪着寸头,上衣放到裤子里面,系着黑皮带、外面是松垮的外套,依旧不抽烟,一喝酒就脸红,性格温和几乎不发脾气,妻子是在长辈的介绍下认识的——有点类似相亲,他自嘲还像是个当年在工厂做工的工人,改不了的质朴,甚至他自称“平凡到有点古板”,但他就是新一代奇幻武侠的代表,在网络上被追捧的“大侠”萧鼎。

( 沧月作品:《镜·龙战》 (上卷) )

( 沧月作品:《镜·龙战》 (上卷) )

1月6日阴冷的福州,萧鼎和记者回忆起写作奇幻性质的作品时候用了一个出乎意料的定语“简直像在写送给自己的励志小说”。他告诉记者他写奇幻作品的那时候“窘迫得实在不知道要怎么表达。写这个东西帮了自己很多忙”。1998年他从中华职业大学毕业,和普通的大学毕业生一样一直找不好工作,先是去了人才市场,在人挤人的队伍里排了好几次,眼巴巴地求着面试了好几次,总是没能找到好工作,后来在朋友的介绍下,才去了家期货公司,“现在重新回想都觉得那工作像骗子,就是说服人把钱投到那里去,然后还有投期货,他们投了多少我们才能抽成多少”。所以天性淳厚的萧鼎根本没办法做好工作,他就拿了几个月最低底薪300块没多久就离开了,“后来的工作也是类似,工资都是300到500间徘徊,2002年的时候,我在别人的介绍下去了泉州石狮的布行去卖布,而这也是我接触奇幻作品的开始。”

当时那种布行的工作,用萧鼎的话说“老板比客人还多”,所以他时间突然多出来了,而且工资也涨了,虽然就700块,但是住是公司的。“之前的工作一个月才300多,连吃都难,到了700我就可以去上网了。”萧鼎清楚记得,“上网一个小时一般一块五到两块,一个晚上至少要上三个小时,总有5到6块,一个月就180块左右,还能留个500元左右生活,正是相对来讲可以有钱负担得起,又有闲,我那时候就满脑子扑在网上了。”

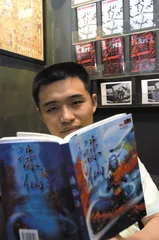

( 在网络上被追棒的“大侠”——萧鼎 )

( 在网络上被追棒的“大侠”——萧鼎 )

“一开始是打游戏,但是打着也觉得不过瘾,心里还是说不出的慌,所以就四处浏览,有一天无意中点开了一个叫做幻剑联盟的网站,里面很多人用很夸张很有想象力的方式写那些奇幻的东西,有的甚至很YY(意淫),但当时的我读起来特别投入而且事实上我从小就喜欢看武侠,对于这样夸张得很漫画的写法倒没有读过,也觉得很新鲜。一个多月全部小说就看完了,然后我觉得自己其实也可以写。”

萧鼎就开始动笔了,他写的第一篇是充满西方魔幻氛围的《暗黑之路》。“因为那时候布行工作闲,白天就睁着眼睛遐想,想得乱七八糟的,到晚上吃完饭就往网吧跑。记得第一个帖子发上去的时候,第二天去看,马上有一堆读者在后面跟帖肯定和鼓励我,当时这个肯定对我来讲太重要了。这三年工作的不顺心,周围的人对我以及我对自己都几乎没有信心,但其实我心里还藏着一种不服气,你说谁会愿意承认自己不行呢?所以我简直被那种鼓励迷住了,我离不开这种感觉,所以就写得更勤奋了,早期的写作并没有钱赚。当时的情况是,白天干着自己不喜欢的工作,然后幻想,晚上跑到网吧,一个字一个字打出来,贴到网上,一般就写四五个小时,回去就已经是深夜了,倒头就睡,第二天就这样重复。虽然很累,但当时的快乐是无法言语的,一方面自己想象得很开心,另一方面肯定也越来越多。”萧鼎说。

“事实上后来一接触我发现很多作者和我有类似经历,他们迷这个和迷游戏一样,都是为了安抚自己。”一个有意思的细节是,萧鼎本姓张,他常用来形容自己的形容词是“又渺小又平凡”,而《诛仙》的那个有种种奇遇的主人公名字恰好叫“张小凡”。而对于为什么如此浓墨重彩的描写张小凡和几个天仙一样女孩子的爱情故事,甚至发展到故事的核心,他的解释是:“我个人认为,包括我在内,很多男孩子从小到大心中一种梦想,或者是一种类似于梦幻情人,总是希望有一个完美的女性站在那里。”记者问到,是不是内心困顿自我想象的安慰呢,他的回答是:“我自己想来很开心,读者也会得开心,我是为我自己和很多类似的人想的。”他停顿了一下又补充,“奇幻武侠其实就像个瓶子,有许多现成的套路,沉迷这种写作和沉迷于游戏同样的道理——可以扮演里面的角色所向披靡。而现代的流行文化刚好给了合适的表达框架,漫画提供一个可以不写实的方法,游戏则提供了一种可以现成拿来套的故事结构——也就是不断个人成长升级的结构。也正因为有现成的模型,很多人都把自己的想法往里面装,比如我对爱情的看法,比如我喜欢研究食谱等,我就会往里面写。”

萧鼎的第一部作品并不是特别有影响力,“而且自己也觉得不好,2002年我上网看小说的当时,几乎所有作者都因为受到西方文化,包括一些日本游戏、动漫的影响,他们创作出来的作品带有强烈的西方风味,基本上他们是以西方中世纪魔幻为背景的。写完第一部作品之后我就产生一个念头,为什么中国古典文化如此的深厚,不能诞生一部真正意义上的新作品呢?写一部中国古典风味的东方背景的仙侠小说是我一直以来的夙愿,这个念头的起源就是我小时候看《蜀山剑侠传》一直留下来的,看到《蜀山剑侠传》的时候我对人物情感比较苍白的感觉一直留在我心中,所以这是我当初写作的动力之一——我想把情感融入进去,所以我就尝试着想把中国古典文化和新兴潮流结合起来,这才是我写作《诛仙》的完整动力。”萧鼎说。

“不过我们这一代人很难有太多学养的积累。”萧鼎说。让萧鼎分析影响他写作积累的阅读,他的回答是:“应该是从小学四年级左右开始的。”因为父母是在南平一家国营纺织厂工作,从小萧鼎就生活在和外界相对隔绝的厂房里。“那种厂算是国营大厂吧,一个工厂职工和家属加起来万人左右,所以就形成一个单独的小镇,除了职工之外,很多职工家属就在旁边开各种附属的服务机构,我记得是小学四年级时候,刚出厂子门口的旁边那一排街道上开了一家小小的租书店,这种租书店是小本经营,像猎狗一样灵敏,专门进租得出去的东西。一开始也有世界名著摆着,到后来整个书店就变成了三大块,武侠小说、言情小说,特别是琼瑶的,然后就是漫画。”

当时父母给萧鼎的零花钱并不多,不过要是每天省一根冰棍一毛钱的话,两天就可以租一本书。“一本书一天租金2毛钱,我通常就是两天借一本一天看完。刚开始都是在空余时间看,后来发觉时间不够,就把书放到课桌抽屉里看,不到初中。几乎所有的武侠言情小说都被我看完了,就开始看漫画,甚至爸爸收藏的《山海经》等古代的神话也开始看。我觉得这些就是构成我写作的基础。”租书屋是最底层却也是最贴近普通人的浅阅读的,事实上,曾经有网友这么评论《诛仙》:“古典神话和日本漫画外衣下的武侠,武侠躯体包裹下的言情。”

网站、点击量、出版社——真实江湖

2002年底的一个下午,萧鼎的《暗黑之路》写到后半部分,一个因为写奇幻作品认识的北京朋友打电话给他说,“台湾有个出版社的人想找你,我已经把电话给他了”。到了晚上,“他们就打电话给我了,他们说奇幻的东西在台湾很火,说要出我的‘暗黑’,条件是必须一个月写6万字时出版。”“当时他们给的版税不高,就6%,而且台湾市场肯定要比大陆小,一般就单本发行三四千本,不过他们一本定价要台币160块,等于人民币40块,所以这么一算一个月出一本也是很不错的收入。”这时候他才突然感觉到这可以是工作,“在此之前我写东西其实就图个内心快乐而已。但是其实《暗黑之路》写到后面部分,人已经从玩的状态有点疲惫了,觉得这种自我麻痹似乎也安抚不了自己太多,正当要放弃的时候,突然有了收入。我想。我们这一代爱好者相对幸运,之前也有很多人写得很长,但后来都放弃了,毕竟靠那点热情支撑还是有点难。更早之前的人就更惨了,他们没有网络,连发表渠道都没有,所以我到现在都很感谢网络。”萧鼎说。

萧鼎发表和阅读的网站叫做幻剑书盟。根据幻剑书盟现任网站站长孔毅先生的介绍,其实《暗黑之路》在当时并不算突出,点击也不是太靠前。而且事实上“也不仅是萧鼎和台湾的出版社签了,根据我们掌握的,当时很多台湾出版社在我们网站看到这些作品后就四处联系人,很多人比萧鼎更早签,这其实不仅是个人契机,也可以说是中国奇幻小说发展的集体契机和基础。很多人都是靠着台湾的第一笔稿费继续写下来”。

根据孔毅介绍,幻剑书盟一开始只是三五好友玩的兴趣网站,当时“因为创办网站的其中一个朋友常可以买到香港的奇幻武侠作品,然后就借给朋友们看,后来借着借着常常搞丢了,而且都破损严重,就有人提议,干脆把内容重新码字,传到网上去,朋友即可以看,而且也可能让有同样兴趣的人分享”。不过因为精力和金钱问题,大家并不是太投入,就是选了本黄易的《大唐双龙传》连载,“没有想到,连载过一段时间就聚集了很多人,然后开始有人也模仿游戏、漫画,或者结合武侠写那种奇幻作品,内容就丰富,读者也突然增多了”。到了2003年,他们惊奇地发现,这个网站的总流量已经是500万,每天也有10万~20万左右的点击,到2003年6月份,就已经是全球网站流量排名1000多名了。

“这样的浏览量不经营可惜”,所以到2003年6月份,他们就正式注册成立了公司经营,也开始细化服务。把类别分得更细,设置作品点击排行,台湾的出版社很多就是通过这样的排行寻找作者的。“到了后来,众多类似网站也开始蜂拥而上,为了巩固作者,我们推出有偿阅读,我们设置了幻剑币,这些是要通过实际金钱购买的。我们根据篇幅大小、作品质量、作者知名度设置价格,点一次多少钱,然后和作者五五分账。这样初期的作者可以通过写作赢利获得继续写作的动力,而且也可能让出版社书商发现。有了这么一个可以发表而且挣钱的平台,奇幻作者突然增多了,而奇幻作品也井喷了。”“萧鼎的小说和我们也是这样的合作方式,他的第一本销售点击排行不算高,但到了第二本《诛仙》就很高了,总是在前三。”

萧鼎的《诛仙》是直到2004年6月份才在大陆正式出版发行的。“其实即使到了2003年,大陆的出版社还是不敢出武侠书。因为之前,几乎是出一本死一本。”《诛仙》的出版策划人沈浩波对记者说,“传统武侠人们似乎失去阅读兴趣了,我想这有两个原因,一是金庸和古龙已经让传统武侠到达高峰了,也惯坏了读者。再有就是积累,传统武侠是和古典文学结合紧密的,金庸他们那一代古学修养很深厚,而他们以下的人由于历史条件已经远比不上他们,所以再创作出来的东西当然就逊色了。我本人也是武侠爱好者,但是很长时间就是找不到东西看,直到2003年我看到了这些奇幻武侠,又读得下去了,而且觉得特别好看。”然后沈浩波就开始在寻找合适作者,2004年他看到了《诛仙》,兴奋得马上找人联系萧鼎。2004年6月份,刚出来的时候沈浩波心里“不是太有底,首印就一万册,结果没想到一推出,不到半月销售一空,简直卖疯了,机器不断开着,工人也一直加班,从6月份到10月份就卖出了60万册。”

“我常告诉自己说,你那么幸运,如果没有网站,我无法获得写作的快乐,估计也没有一家文学杂志会看上初期的那种不入流的写作。正是网络让写作没有门槛,而且容易获得回应,获得心理上的鼓励才让我写下去,也才让我有机会进入视线的。”虽然到了2004年书在大陆出版后,网络和实体书的矛盾显示出来了,“我一开始积累的很多读者都是从网站来的,但是现在如果内容继续登在网站,就要被分流很多,不过我很念旧的,虽然知道经济上可能对自己不利,但我感激网络给我的平台,可以说没有网络就没有我,所以我还是坚持在网络上发布。”萧鼎说。

奇幻武侠:从被漫画殖民到重构中国魔幻的过渡?

《诛仙》的出版策划人沈浩波这几天在北京参加2006年春季图书订货会,在订货会会场京丰宾馆,“我走到哪一层全部都是奇幻小说的海报,定得最好的就是奇幻武侠”。

“事实上,上世纪30年代的《蜀山剑侠传》是玄幻小说的开山鼻祖,但读者很难接受渲染鬼怪的氛围,造成的效果是没有发展玄幻小说,成就了武侠小说。90年代,黄易的《月魔》继续了玄幻小说的风格,但又戛然而止。不瞒你说,我的早期作品在网络上被盗版时常被换成作者黄易。但当时也卖得不怎么样。”萧鼎说。

在萧鼎看来,近年来开创奇幻风格第一个出名的作品应该是郭敬明的《幻城》。影响《幻城》写作的最大元素是什么?1月7日,郭敬明在电话那边的回答是:日本漫画。而关于自己奇幻文学写作的最大特点是什么,郭敬明的回答是:“画面感很强,就像是漫画那样一个个镜头,所以特别好读。看书有时候会觉得很轻松像看漫画一样。”关于自己写作的特点,记者在采访萧鼎和当代奇幻武侠小说女性代表沧月的时候也得到和郭类似的回答,他们同样骄傲于自己镜头似的语言。

“这样的语言和结构方式才适合这样的读者。”沧月说。她一度在百度文学艺术类作家的搜索排名中仅次于金庸,她对记者分析,漫画给这一代写作最直接的影响就是,发现一种结构方式——镜头似的串联,这就可以不需要过多考虑逻辑和语气过渡上的连贯。还有就是,漫画提供了许多人物原形,在很多作品中,人物的性格鲜明、行为夸张、情节大起大落,甚至在一些细节上可以看到动漫作品固定模式的影子,比如红头发的女孩子都是火暴性格。看到奇幻作品的主角,大多有似曾相识的感觉,让看惯了动漫的读者有一种亲切的熟悉感觉,能够很快投入到故事中。至于拿动漫作品中的人物、背景、设定来放到自己的奇幻作品中去,则是更常见的现象。比如罗森《风姿物语》中就有《FSS》、《暗黑的破坏神》以及一大堆香港漫画的名词在内,比如《龙战士》与《暗黑的破坏神》的关系等等。香蝶《烟波江南》系列中最出色的短篇《雾失楼台》,就是地道的一集《名侦探柯南》,整体的气氛如此相似,连池玉亭都做回了小男孩,侦破手法也绝像柯南。

沧月觉得网络游戏对这些作品影响也很大,不过主要是在故事结构方式上。她说曾经在网络上看过,有人总结目前网络奇幻作品的情节大部分可以这样分:前期是RPG,主角不断练功,不断社升级,从一个LV1的小子成长为LV99的英雄/勇者/大魔法师。其过程中当然有各种的练功用NPC,宝物、隐藏关等出现。等到主角的本领大了,大概就有两条路,一条是继续走RPG的路子,伙同同党一起打败关底的大魔王。这是比较普通的路子。最后,或者是大团圆,但更多时候,是某个和主角很亲密的人死掉了,主角从此陷入了永恒的孤独之中,或者,不再走RPG的路子,而是转入SLG。“行掌天下权,醉卧美人膝”大概是很多人的梦想,战场也被认为是最能展现男儿英勇的地方。主角成才后,由于某种原因,加入争霸天下或者保家护国的战争中去。这个大概看作者心情了。受到游戏影响比较大的网络奇幻作品有《阿尔法英雄传》、《BREAK》、《幻魔战记》等,都是在现在年轻人中很受欢迎的作品。

郭敬明觉得奇幻的兴起不仅和国外的魔幻小说或者漫画、游戏有关,“事实上中国本身就有奇幻的传统,你看《山海经》、《搜神记》”。但他对记者说他不看好现在这些小说。“因为他们似乎还没有自己的世界观,没有自己独特的东西,所以终究会被取代的。”他觉得自己的《幻城》之所以能走红,在于构造了自己的一套方法——对美意境的极度强调和故事情节上的精巧。他告诉记者,看武侠他只看古龙,不接受其他,“我是个情节唯上的人”。

沧月则向记者分析了《诛仙》和自己作品的走红。“萧鼎很突出的是,既融入了言情小说,也接上了古代的奇幻,你可以看到他作品中的三大门派其实就是中国传统的佛教、道教和传说中的魔,里面的功夫就建立在古代老祖宗留下来的这些理论中,而他里面的法宝、人物也都几乎引自《山海经》、《汉书》等流传下来的想象。而我的作品,一个是我个人对美的强调,再就是强调意象,这种对意象的强调有的还对接了古典诗词,其实一开始大家都在写西洋化的魔幻,但没有红起来,我的纯西方奇幻的书其实在三年前就出过一本,但根本没有卖动,书商连稿费都没付。现在这些红起来的有个特点,虽然故事和人物上都有漫画和游戏的许多套路,但也开始加进一些元素,把想象对接传统的武侠,就是所谓魔幻的武侠化过程。我觉得这个趋势更长期地看,那就是魔幻的中国化,武侠化只是其中一个过渡阶段,因为武侠打斗的主轴恰好和漫画、游戏和西方的魔幻很容易直接对接,但是我觉得以后还会顺着这个方向,进一步对接中国的其他元素。”沧月说。■