新武侠电影:与功夫无关

作者:朱步冲

北野武的《座头市》并非走的纯正动作路线,体现着日系武术强调实效性,临场发挥的风格

就像任何对经典的亵渎一样,许多功夫电影爱好者最不能容忍的就是武侠电影的核心元素——作为实际格斗技术的武功,在电影中被无情地形式化。1992年,准备拍摄《黄飞鸿》的徐克与武术指导刘家良关于如何展示“佛山无影脚”的矛盾已经被许多功夫片爱好者拿出来作为“新武侠”背离了功夫的经典例证,然而这个指控是否属实呢?

“不客气地说,中国的功夫电影,从一开始就是特技武侠,追求速度和运动感,因为中国功夫本身到了近世,表演和杂耍的性质也越来越浓。”对武侠电影情有独钟的北京电影学院讲师徐浩峰对记者说,“功夫片可以说是视觉时代的武侠小说,中国的武侠小说发迹于唐宋传奇,《神仙传》、《太平广记》等志怪文学,武功和仙法是纠缠不清的。最早的《火烧红莲寺》里就有原始的特技,比如叠画和威亚。现在许多影迷津津乐道的老武侠电影里,包括胡金辁,用的都是京剧武打。”

的确,如果我们回溯历史,就会发现奠定香港武侠电影风格的最早一批武术指导们,大多出自梨园。其中于占元创办的“中国戏剧研究学院”,可以算做是近代香港武侠电影指导者的摇篮,它造就了由洪金宝、成龙、元彪等人组成,赫赫有名的“七小福”。截止2002年为止,在香港电影金像奖发出的20个最佳武术指导奖杯里,有12个落在了“七小福”手上。而现代影迷被捧为神明的导演张彻和一代巨星李小龙,也都是中国功夫的“叛经离道者”。

具讽刺意味的是,正是被斥为“不懂功夫”的徐克,利用镜头剪接,机位角度和构图,真正把“硬桥硬马”的真功夫中的力度完美地表现在银幕上:“以前演员不懂功夫,是不能拍功夫片的,但徐克出来后化解了这个问题,再搭配上李连杰这样表演型的武术明星,造就了一种全新的功夫片模式。”徐浩峰表示,“就是那个泰国电影《拳霸》的主演,号称完全靠功夫的东尼嘉,他的表现如果没有那些长镜头和剪辑,效果也不会那么震撼。90年代中开始,新武侠在香港乃整个亚洲市场的衰落,原因根本上是跟风的作品太多,观众厌倦。”

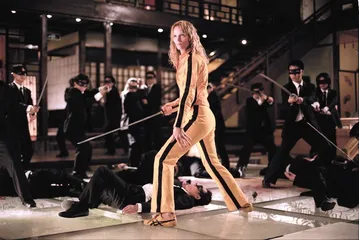

在这片荒芜之中,成长于80年代的“卡通游戏一代”,却开始摩拳擦掌,按照他们的意图来重新诠释心目中的武侠。90年代中,日本独立导演石井聪互以《八万伏特霹雳神龙》和冢本晋也的《铁男》、《东京铁拳》,初步形成了日本当代动作电影将传统武士剑侠的硬派风格,游戏夸张绚烂动作以及虚无、颓废的未来派漫画相结合的Cult风格,最终造就了两位集大成者——拍摄色情AV电影出身的鬼才三池崇史以及一心在银幕上复兴武士的北村龙平。虽然他们对功夫一窍不通,然而《杀手阿一》和《百人斩少女》,却将怪异的形式动作美学发展到了极限:影片中包含了视频格斗游戏招牌式的起手式,慢镜头重放,MTV风格的360度视角回旋和比传统剑侠片中更暴烈的血流。这些蔑视逻辑,无节制的表达,无疑与好莱坞方兴未艾的技术至上精神十分合拍,而香港电影的低潮,也使吴宇森、成龙、袁和平及徐克把中式功夫带到了大洋彼岸:好莱坞惊异地发现吴宇森能够将人体在子弹中的震荡以慢动作表现得美感十足,使得生命消亡在诗意中;而徐克、袁和平使人物肆意脱离地心引力的举动也让好莱坞醒悟到不用借助鬼仙神怪,一样可以制造出美轮美奂的神话:美国电影界似乎拣起了日本人擅长的“1.5改良型”精神,借助《黑客帝国》与《杀死比尔》,使得东方的剑仙与武士借助CG和电脑再度焕发生机。

昆汀·塔伦蒂诺的《杀死比尔》蕴涵了对东方动作片的致敬

昆汀·塔伦蒂诺的《杀死比尔》蕴涵了对东方动作片的致敬

网络时代剑仙武士存活的根据何在?CG和蓝屏拍摄抽去了功夫真刀真枪的接触后,是否会最终抽去它承载的精神?“特技也不是天马行空,我们在制作之前都会参考资料,从日本漫画,金庸的武侠小说,以及邵氏功夫片里获取借鉴和灵感。”曾担纲过《少林足球》、《功夫》、《杀死比尔》特技制作的香港先涛数码特技制作公司负责人钟志行告诉本刊记者,他相信特技不会消解中国功夫的精神,因为他和许多香港电影人一样,是在功夫、奇幻漫画影响下成长起来的,他参与制作特效的第一部电影就是根据马荣成同名漫画改编的《中华英雄》:“我们的目的是通过CG把文字和武打设计上的东西合理化,比如武侠小说最简单的一个飞檐走壁的概念,说出来就四个字,但是吊威亚就需要设计很长时间,效果还不够好,但是现在有了电脑特技,一下子就可以完全呈现出来了。”在有着学院派美术功底、插画家出身、做过10年两维动画的钟志行看来,特技与功夫一样,只不过是推进电影情节的手段,它永远不会是目的,“比如《功夫》就是夸张与写实主义的结合,包租婆元秋与周星驰公路追逐一场戏,如果不用特技,就不能把那种夸张的效果完美表现出来。反过来看,早期的《中华英雄》与《风云》,特技上不完美,甚至有穿帮的地方,但是观众不在乎,因为情节完全吸引了他们的注意力”。的确,昆汀·塔伦蒂诺在《杀死比尔》中,故意使用了粗糙到幼稚的特技,电影的分集使他向偶像邵式武侠和深作欣二致敬的用心一目了然,乌玛·瑟曼在第一集中完全模仿了《带子雄狼》中的拜一刀,而第二集里面就明显看出了中国武侠电影的噱头:白眉道人在剑尖潇洒地保持平衡,以及最后干掉比尔的点穴手法。

尽管如此,武术指导们控制一切的时代已经无可挽回地过去了,“电脑特技使他们从场面动作构想的制作者,变成了执行者。”徐浩峰说,“袁和平的徒弟甄子丹,把袁的设计、构思都学到了,然而这使他变成了一个矛盾体:如果在一个片子里他是演员,那么我们能看见写实的真功夫,看到真实的速度和力量感;但看他担任武术指导的片子,却更加天马行空。”对于观众来说,武侠电影中动作的泛化与虚拟化,不可避免地使暴力的对抗性变成了愉悦。往常功夫电影给我们的震撼,不仅在真实的动作与身体接触,更在于格斗双方面对真实暴力时的本能反应。在《猛龙过江》里最后决战中,观众可以被李小龙脸上的一滴汗水,一个凌厉眼神,甚至双拳的一个虚晃所震撼,决斗本身反而并不重要——李小龙出一拳只占六格胶片,只相当于1/4秒。而现在,人物被淹没在特技、CG和爆炸的海洋里,沦落成了动作的一部分。成龙的电影曾被称为“卫生暴力”,因为他把血腥的群殴变成了杂耍和狂欢,最明显例子就是《A计划》中的小巷自行车追逐戏。而《黑客帝国》更把暴力展示成了虚拟空间中华丽的舞蹈,虽然它也残留着一些来自功夫片“母体”的记忆,并企图重现那种凝固、胶着、缓慢却力量的质感:比如尼奥在决斗开始时常常摆出的“黄飞鸿”起手式,子弹飞来时有惊无险的躲避则来自京剧武生的基本功夫“铁板桥”。然而大战史密斯这一影片经典片段却毫不留情地揭示了这个时刻的双重虚拟本质,尼奥/基努·里维斯面对的是一群借助电脑CG技术复制出的史密斯/雨果·威文,然而史密斯自己也不过是母体中的病毒程序,而非人类。一如斯拉沃热·齐泽克所论断的那样:“虚拟技术将如何影响我们的生活,这并不取决于技术本身,而是取决于它的社会命名方式。对它的沉溺,可以强化我们的肉体体验,但是这也开启了另一种可能性,即那个操纵了让数码空间运行的机器的人,却真的偷走了我们自己的身体,剥夺了我们控制它的能力。”■