新公社住宅运动

作者:曾焱(文 / 曾焱)

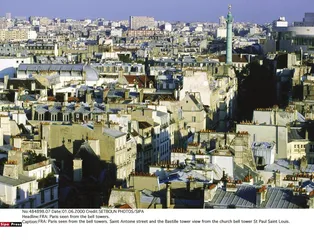

( 佛布尔·圣安托尼街这样的老手工业街区,粗糙和精美难以剥离

)

( 佛布尔·圣安托尼街这样的老手工业街区,粗糙和精美难以剥离

)

尼古拉斯·米什兰(Nicolas Michelin)现在被认为是法国最新锐的建筑师之一。光凭已完成作品的分量,名气还没有大到这个程度,但他在2005年出了一本书《新巴黎》,把很多人给看晕了。所以米什兰更近于一个未来生活空间的梦想者和鼓吹者,这梦想用他自己的表述只有两个关键词:第一,重新分配,第二,精神提升。他提到的细节包括:不容忍浪费城市任何一个角落的生活功能,比如他的设计会因为高大树木的底下根茎有空间需要而将数个庭院拉通。米什兰评判城市公共生活空间的沉闷和隔离是因为没有激活,于是在为北部的梅斯市(Metz)设计“蓬皮杜中心”时他垒造了一个“神经错乱”的社区,里面的建筑将各类生活空间混搭:底层商业区,中间楼层办公区,平台上面才是住宅。

建筑师米什兰其实只是敏感地外化了巴黎生活的隐秘一面,如果拼接起来,我们不妨将它称为“新公社住宅运动”。

院落的“生态体系”

巴黎10区和11区有很多市井气息非常浓厚的地段,比如鱼市口街(Rue des Poisonniers),或者离蓬皮杜中心很近的城隍庙街(Faubourg du Temple),上面多的是服装小贩和穆斯林肉店,每天都沸沸然。不过就在这片市井街区,面貌整齐的奥斯曼灰色楼群背后却有一些不为外人知的深深庭院,充满了波希米亚情调,里面的人过着空想社会主义式的生活。布列东院落是其中最典型的一个“生态体系”。1999年末,房地产商人帕特里克·伊若雷买下这个庭院,做了些修复后,分售给了百来个住户。按照普通的巴黎生活形态,这种共住关系既简单又独立,除了普遍需要遵守的商业契约关系,邻居之间是没有什么空间需要共享的,顶好的也就是岁末节日由每家贡献一个菜,在院子里有一顿聚餐。但是这院落不同,因为这里住了一个“喜欢幻想”的勒彭女士,她想自己也许能够把邻居们封闭的房门打开。在一遍遍征求住户代表意见之后,她为布列东院编了一本《生活手册》,里面规划庭院公共部分的绿化计划,列举了住户的公共义务,爱护狗和猫,关心孩子,尊重邻居生活习惯等等。几年过去,老住户完全适应了布列东院落里的“公社精神”,新来的也很快被吸纳到这个开放式的“生态环境”里。

在巴黎,关于社区的开放和封闭问题其实已经讨论了很长时间。贫富社区间的隔绝和敌视似乎天生如此,人们都懒得去说它了。普通社区邻居之间的防备和冷漠程度也令社会学家感到吃惊。媒体曾经谈到人们的“防护窗传染症”:在巴黎132万户居民里,将近124万户装备了这种安全设备。在犯罪率高的现代社会,奢求古希腊式的开放不现实,那么在完全开放的公共空间和完全封闭的私人领域之间,有没有一种中间形态呢?有人想到了“公社”——自发的、在一定范围内的生活共享,并定义为“villas-kibboutz”——“基布兹”乡村领地。“基布兹”是指以色列农业合作社组织,这里显然借用了它的“合作”形态。在巴黎18、19和20区已经出现了数个这样的“基布兹”群落,像18区的郁金香村(la villa de Tulipes)、20区的隐士村(l’Ermitage)。这几个街区都是巴黎治安状况最糟糕的地段,居民长期面对最恶劣的生活环境:郁金香村附近街区妓女泛滥,隐士村旁边毒品几乎每天都在公开交易。以前居民们把自己关在家里,而现在他们决定团结起来面对。400户人家选出5到6人负责村中事务,各家门前“请勿入内”的栏杆被拆除,然后用漂亮的盆花来代替它们。村里有固定的公共集会点,比如“老让家的樱桃树下”,邻居们可以在那里随时沟通和交流,决定应对外部矛盾的方式。每个孩子的出生大家都一起庆贺,每个重要的宗教节日都一起度过,这样便于感受季节交替和生命轮回。“标记私人领地的方式其实多得很。设一道栅栏‘请勿入内’,或许不如在路口摆上50盆鲜花见效吧。”——巴黎兴起的这种新公社住宅运动,实际上是开放精神领域和共享生活空间。

( “标记私人领地的方式其实多得很。设一道栅栏‘请勿入内’,或许不如在路口摆上五十盆鲜花见效吧”——巴黎兴起的新住宅运动,实际上是开放精神领域和共享生活空间。

)

( “标记私人领地的方式其实多得很。设一道栅栏‘请勿入内’,或许不如在路口摆上五十盆鲜花见效吧”——巴黎兴起的新住宅运动,实际上是开放精神领域和共享生活空间。

)

老工业街区的新生活

佛布尔·圣安托尼街(Faubourg Saint-Antoine)从附近一所12世纪的修道院得名。Faubourg在巴黎指那些从前是郊区的地方,虽说后来成了市区,可繁华茂盛如Le Faubourg Honore,满街奢侈品店只看得见富贵,这从前被城里人蔑视的痕迹还是去不掉。

( 院落培育了自己的都市“生态体系” )

( 院落培育了自己的都市“生态体系” )

圣安托尼是条手艺街,从15世纪开始国王就把手工行会和各路手工艺人往这里收罗,据说到18世纪时这条街上集中了500个全法国最好的金银器工匠和400个高级细木镶嵌工,接的全是修道院和宫廷订单。因为作坊大多门脸小而后庭深,这条街小巷极多,加上紧邻“火药桶”巴士底狱,代表市民阶层的“短裤汉”工匠在法国大革命时期以及后面的数次巴黎街垒革命中响应最是迅捷。1860年奥斯曼受王命对巴黎市容做大手术,这条街以及同样有过激烈巷战的贝拉维尔(Belleville)一起成为重点改造对象。不过奥斯曼还是手下留情,不愿伤及它的筋骨,佛布尔·圣安托尼有幸留存了多半原貌,路两侧的楼房历经19、20世纪两次改建还保持在两到三层高度,楼间有长长的石板铺的窄巷,后庭仍是古旧木工作坊,成了巴黎人闲逛着琢磨旧时光的好去处。

大约在上世纪80年代密特朗时期,很多手工作坊为扩大规模把工作车间搬到郊区去了。一些年轻艺术家和演员冲着低廉房租和宽敞的工作室,陆续住进这一带,替代了原来的老手工艺人。巴士底歌剧院建成后,建筑设计所、摄影工作室、高级时装屋也纷纷入驻。据说这条街一度被无孔不入的房地产开发商看中,想把一批旧楼推倒,建现代风格的大厦,最终因众多行会和社团组织抗议没有得逞。1994年巴黎市政府正式宣布对该区进行“温情人性的规划”,城市规划专家的评语是:这条街上的楼房如果单独来观赏,从设计层面看并没有巴黎其他受保护建筑那样的价值,但它们整体结构上的协调形成了街区魅力。巴黎市政府要求新入住者必须保留原来的传统格局,即环步行窄巷和后庭,形成住房和工作坊间错的结构。佛布尔·安托尼街现在是巴黎最有人气的老街区之一,但缺失了传统的老手工业者以及他们传下来的手艺,这条街还是眼见着一天天“失魂落魄”了,再如何努力,也难留住老手工业街区那种粗糙和精美不可剥离的灵魂感觉。巴黎市政府发愁没有好的办法控制这条街上的居住密度和生活气息,后来找到一条“优先购买权”应急,但效果并不够好。

( 老城隍庙这样的市井街区里,楼群背后有雅致的世界。图为1900年的老照片 )

( 老城隍庙这样的市井街区里,楼群背后有雅致的世界。图为1900年的老照片 )

有不同想法的人觉得,居住者对于居住空间的感情来得绵长,有钱买不见得用心住,可用心住的人又哪里优先得过有钱买的人。巴黎另两个著名的老工业街区,命运就因此差了一大截。Durmar是典型的巴黎废弃厂区,多年里一头住真正的无产者,另一头住着艺术家,整个区域形成了开放和自由的混合居住空间,曾被一些人文地理学者评价为千篇一律的都市居住环境里奇妙的“生态景观”。地产权原来属一对老年夫妇,不久前他们转手卖给一个商人,而这商人接手后第一件事就是驱赶六十几个老住户。这些住户也想集体将这片地买下来,可惜资金上无能为力。而在离巴黎国家火车站(Nation)不远的地方,穆塞巷(Impasse Mousset)的居民幸运多了。这是在巴黎市区很常见的一种“死巷”,就是我们说的死胡同,原是印刷厂区,现在住着五十几个人,有编辑、导演,有印刷厂小老板。房主人库赛是专业搞摄影的,时不时也上舞台演戏,他对“死巷”里气息相通的生活场景满意极了,觉得老巴黎的黑白影像天天就在眼前。他说哪怕所有人都觉得他是个白痴,他也绝不为了钱出让这条巷子。■