猛犸象“重返人间”?

作者:三联生活周刊(文 / 姬十三)

12月似乎成了巨兽重现月。月初,《金刚》在美国首映,这个高达5米的大猩猩在72年后重回影坛。时隔不到20天,科学界又爆出猛料,猛犸象,一种身高3到5米、早已灭绝的远古哺乳动物的部分遗传密码已被破译。

猛犸象生活在数万年以前的北冰洋冻土地带,偏爱寒冷的气候。可能在距今1.2万至3万年间,新露出的大陆成了猛犸象活动的新天地,因为这里有肥沃的草原,密布的湖沼,是食草动物理想的生活场所。因此,大批猛犸象从世袭的领地向南迁移。作为一种巨大的动物,猛犸象曾统治了多个大陆。

在阿拉斯加和西伯利亚的冻土和冰层里,人们曾不止一次发现这种动物的遗骸。1980年在呼伦贝尔市扎赉诺尔煤矿出土了我国目前最大的猛犸象骨骸化石。经装架后,高达4.7米,长9米,门齿长3.1米,推算它活着时体重约在8吨以上。这具猛犸化石被誉为中国古象中的“巨人”。2005年春天,一具冻僵的,保存完好的猛犸象在俄罗斯最北的萨哈共和国境内被发现,后来被空运到日本,并在爱知世博会上展出。有科学家希望从它软组织中提取足够的DNA注入现代象的卵细胞。但是,因为冰冻的DNA也会随时间的变化而遭到损坏,这可能只是一个美好的愿望。

突破性的论文发表在12月22日《科学》杂志上。一个美国和加拿大等六国科学家组成的研究小组成功地从西伯利亚出土的猛犸象骸骨中获取了核基因组的部分序列,并试图通过与非洲象基因组数据的比对,找出包括象在内的生物进化途径的蛛丝马迹。到底他们找到了怎样的线索?神秘的猛犸象会不会因此而复活?笔者电话采访了宾夕法尼亚州立大学比较基因组学和生物信息学中心的斯蒂芬·舒斯特(Stephan C. Schuster)教授,他也是该论文的通讯作者之一。

三联生活周刊:利用猛犸象下颌骨中抽提的总DNA样本,您的实验小组第一次实现了对古生物遗骸的DNA样本进行核基因组水平的分析。而此前的研究都是利用线粒体DNA作为实验材料。为什么做出这样的选择?

斯蒂芬·舒斯特:首先,猛犸象化石在北西伯利亚的永久冻结带中储量丰富,而且长期低温冰冻的环境使基因组DNA片段保存得出乎意料的完好,这一点非常重要,也很幸运。其次,已经有研究小组公布了与猛犸象在进化上具有较近亲缘关系的非洲象的核基因组序列,我们可以方便地获得相关数据并与测序结果进行比较。第三,我们一直期望能用新方法获得和分析古生物核基因组DNA。但是古生物化石通常年代久远,混杂的环境微生物和出土时的人为污染使分离内源性的核DNA片段显得很困难。相比而言,线粒体DNA的拷贝数是基因组DNA的一千倍以上,含量丰富,它的测序工作较容易实现。但是,线粒体编码的遗传信息仅占哺乳动物全部遗传信息的0.0006%,仅仅分析线粒体不足以揭示生物进化的全貌。

三联生活周刊:您认为这项工作究竟意义何在?

斯蒂芬·舒斯特:我们对猛犸象的2800万对碱基,即PCR扩增得到的302692个序列进行了测序,并将得到的数据与非洲象、狗以及人的基因组序列进行了比对。与后两个序列比对主要是为了排除取样过程中的环境DNA污染。结果表明序列的45.4%与非洲象序列匹配,同源度高达98.55%。考虑到DNA在保存过程中会发生某些碱基有规律的改变,我们有理由认为两者实际上的同源度会更高。如此高的同源性暗示猛犸象和非洲象之间可能存在较近的亲缘关系。

此外,45.5%的DNA属于内源细菌或环境DNA,更详细的细菌分类工作也已经完成,这些数据有助于了解古生物的生存环境。

在对提取的DNA样本进行必要的扩增时,我们应用了一套新的扩增和测序技术。新型的GS20测序仪可以同时完成大量独立的DNA短序列的扩增,非常适合高通量的基因组序列测定。新的技术方法帮助我们绕过了以往研究的障碍,是这项工作的另一个亮点。

三联生活周刊:不久前,《自然》杂志刊登了德国一个研究小组的工作。他们将猛犸象的线粒体DNA与非洲象、亚洲象的序列进行比对,得出了猛犸象在亲缘关系上与如今的亚洲象更近的结论。您如何比较两个研究小组的工作?

斯蒂芬·舒斯特:我们的工作并没有包括与亚洲象基因组序列的比对,是因为目前我们还没有获得相关数据库。我们正在和印度有关方面接触,他们愿意提供亚洲象的有关数据,合作完成比对工作。

两个小组的研究在数据来源上存在很大差异,德国人用的是线粒体DNA,我们用的是核基因组DNA。线粒体DNA是单一的母性遗传,突变率高且不发生重组,而核基因组DNA在漫长的进化过程中发生了多次重组,丢失了一些基因也产生了一些新基因,这些变化都使我们的分析产生偏移。如果再考虑到功能基因组水平,分别测量有功能的基因和不表现功能的基因的变化,结论就更复杂。总之,现在比较这两个小组的工作还为时尚早,我们需要更多数据的支持。

三联生活周刊:下一步的研究方向是继续完善猛犸象基因组序列的测定,还是将建立的这套新技术用于其他古生物的研究?

斯蒂芬·舒斯特:这两方面的工作我们都会去做。目前正在筹集资金,用于细化一些数据以及完成与亚洲象序列的比对。此外,永久冻结带看来非常适合古生物化石的保存,我希望尽可能多地获得各物种的化石,用我们的方法解读化石中的信息。

三联生活周刊:您的这项研究是否有助于重建猛犸象的基因组甚至创造出已经灭绝的猛犸象?

斯蒂芬·舒斯特:这个问题是大众非常关心的问题。坦率地说,从科学家的角度讲,我们距离这一天还很远。理论上的确存在利用获得的猛犸象基因组序列改造现有的象种可能,但那建立在对猛犸象基因组序列的全部获知和充分了解的基础上,而我们得到的只是残缺的DNA片段。目前的基因工程技术也并不成熟,对基因表达调控的了解还远远没有达到能在细胞内随心所欲地控制特定基因表达的程度。生命体的制造不是仅凭DNA就可以完成的。即使不考虑技术因素,从进化的角度看,复制出一个已被环境淘汰的庞然大物也没有太大意义。■

猛犸象为什么会灭亡?

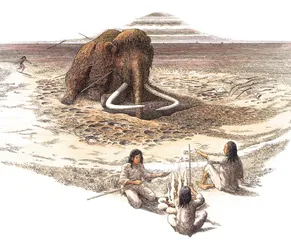

猛犸象的灭亡一直是个谜。它曾在地球上存活数百万年,但在约一万年前的更新世,猛犸象从地球上许多地区大量消失。有科学家认为,在最近一次冰期,地球气候急剧变化,影响植被,破坏了栖息地,猛犸象难以适应新的环境,以至灭绝;另一种假设则提出,当时的史前人类掌握了更精良的武器和娴熟的捕猎技巧,可以猎杀整群的猛犸象,致使其灭绝。2005年4月一项新的研究结果支持后者。美国怀俄明大学的考古学家分析了猛犸象被人类捕杀的时间和地点,发现人类走出非洲的途中,身后一路留下猛犸象的遗骸。某一地区一旦被人类占有,这里的猛犸象就开始从化石记录里消失。而如果猛犸象是由于气候变化灭绝的,那么在一个特定的地区内,它就应该与人类同时存在,并且仅仅是在气候改变发生后才走向灭绝。