没有中间层的世界

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

12月20日,国家统计局调高2004年中国GDP数据,中国以19300亿美元的GDP总量,在世界排名中从第七位上升至第六位。19300亿美元,13亿人口,人均GDP是1485美元。

我国的经济总量只向前进了一步,但人均排名,查世界银行的报告,中国超过了埃及、土库曼斯坦和瓦努阿图,等于进步了3位。16.8%的飞跃,只超过了3个不怎么起眼的国家,这点的确令人惊讶。世界人均GDP有一个6万美元的巨大高度,在一个从0到将近6万美元的“光谱”上,向前一步绝非容易的事情。但这样看问题也有片面的地方,从我们所处的95位向下和向上看就完全是两个感觉:1170美元上就有巴拉圭和菲律宾两个颇有国际知名度的国家,1010~1040美元这个小间距上就有斯里兰卡、安哥拉等5个国家。向上,尤其是过了5000美元后,国家便突然稀疏起来。比如,5000~6000美元这个档次只有拉脱维亚和立陶宛两个国家,7000~8000也只有爱沙尼亚和名字很少见的一个小岛国,9000~10000的甚至只有捷克一个,整个5000~10000这个档次共有13个国家。

这样在世界银行的排名上逐档次的统计表面上是毫无意义的,甚至有点无聊。但问题来了,5000~10000这样一个巨大的阶梯上,人口过亿的只有墨西哥一个,且只有1.03亿人口,如果把人口权重算进去,也就是计算所有这些国家的GDP,这将是一个很小的数目。这个结果,实际上揭示的是世界经济结构上的一个问题,即中等发达国家,也就是所谓的“第二世界”是一个颇为虚无的概念,和第一世界几乎没有对接。

世界银行统计的207个国家和地区,七国集团,即美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利和日本,人口总共占世界人口的11%,但是GDP占世界的65%。而世界其余地区,人口占世界的89%,而GDP仅为35%。全球有11个人口过亿的大国,我国13亿,印度11亿、印度尼西亚2亿,还有巴基斯坦1.5亿、孟加拉和尼日利亚各1.4亿都集中在低收入国家里。5个国家的人口相加达到30亿,足占到世界人口的一半。

2004年,世界银行确定的中等和低等收入国家的分界线是1460美元,按新的GDP数据,我们已经进入了中等国家和地区的行列,并且取代摩洛哥,给中等收入垫底。超过我们的人口大国,除了美国和日本,只有巴西、墨西哥和俄罗斯。因为没有全世界每个国家的人口数字,这里不妨用人口过亿的国家做一个简略的统计,收入超过我们的共有7.4亿人口,低于我们的,共有17亿人口。全世界过亿国家的人口,我们占到34%,其中19.5%比我们富裕,剩下的46.5%没有我们富裕。按人口计算的人均富裕程度,我们已经排到了世界的中上游了。

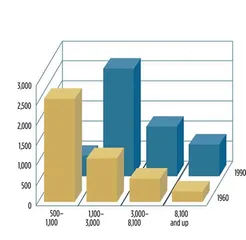

所有这些统计本身是没有意义的,只是联系到我们未来的发展才有意义。世界的财富结构,因为没有了第二世界的中间层次,完全不是发达国际一向倡导的所谓中产阶级为主的纺锤型结构,而是两头大中间小的哑铃结构,一个典型的贫富悬殊的结构。这个问题的解释也很简单,世界的经济结构还是一套资本主义初级阶段的自由竞争式的结构,在世贸大会前,世界银行便有一个报告称自由贸易没有使世界变得更公平,而是加剧了贫富悬殊。在经济现代化过程中,经济效率的提高是一个普遍现象,但世界范围内经济公平的改进一直没有改观,《2003年世界发展指标》中人均GDP统计显示,在1960~2001年间,人均GDP相对差距从66倍增加到389倍,绝对差距从大约2800美元增加到36700美元,绝对差距扩大了12倍,绝对差距的年复合扩大速度达到了6.4%。

这是一个日益两极分化的世界,富裕与贫穷国家和地区日益向哑铃型的两极集中。而从贫穷的一头晋升到富裕的一头是一个非常小概率的事件,小到只有日本和亚洲四小龙等不到两亿人口因缘巧合做到了。不成功的例子比比皆是,上世纪70年代伊朗曾经人均GDP上万美元,现在是2300美元,拉美国家中巴西、阿根廷也都将近1万美元,现在是3000多美元。

或许哑铃型的经济结构正是自由贸易和全球化的结果,资本主义自由发展阶段的国家都先经历两极分化;或许全世界的资源只允许一部分人富,大多数人穷。向着富裕国家进发的过程,不知是否可以用从一个沙漏样的小孔钻过去做比喻。诚如是,恐怕也只有拉开档次,一点点地钻过去比较现实。

眼看,我们的发展就要进入一个稀薄的并且广阔的色谱中了,如果“均了贫富”,团了身,它还能从这个小孔中钻过去么?或者说,如果不保持对越南和印度的竞争力,同时在高端上保持对美日等国的竞争,我们13亿人是否能完成一个前无古人的现代化过程呢?显然,这些想法一定遭到大众的唾弃,但我只想到这一步,不敢藏拙。■