百年相对论

作者:苗千 2013年1月29日,德国柏林勃兰登堡门下举办“毁坏的多样性——柏林1933至1945”露天图片展,纪念被纳粹政权迫害的各界人士,左一为爱因斯坦的照片

2013年1月29日,德国柏林勃兰登堡门下举办“毁坏的多样性——柏林1933至1945”露天图片展,纪念被纳粹政权迫害的各界人士,左一为爱因斯坦的照片

时至2015年11月,广义相对论已经诞生了100周年。在这100年里人类社会的方方面面都受到广义相对论的影响。现代文明的一切成就几乎都是建立在量子力学和广义相对论这两大物理学支柱理论的基础之上。而提到广义相对论就不可能不提到他的缔造者,德裔美籍物理学家、犹太人阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)。爱因斯坦的名字成为“天才”的代名词,并且与广义相对论紧紧地连接在一起。100年之后我们回顾建立广义相对论这个充满着个人英雄主义和浪漫色彩的故事,仍然会被深深地打动,而广义相对论带给物理学以及整个人类社会的影响,还远未结束。

为什么是爱因斯坦

少年时代的爱因斯坦对于僵硬乏味的德国教育深恶痛绝。在随父母搬到意大利米兰之后,从高中退学,而后独自前往瑞士,在16岁时转学至瑞士阿劳中学,他才真正开始感受到瑞士启发式教育的可贵。在爱因斯坦的少年和青年时代,他性格中不受拘束、活泼开朗的一面在风气宽松的瑞士得到了最大限度的发挥,他与青年时代的朋友们的友谊大多维持了一生,这些朋友也为爱因斯坦提供了莫大的帮助。

22岁时,当时找工作屡屡被拒,囊中羞涩的爱因斯坦在瑞士伯尔尼街头贴出广告,愿意以一个小时3法郎的价格讲授数学和物理学(当时爱因斯坦给欧洲各个大学的物理学教授写信申请助教工作,但是均不成功,他还试图申请过在保险公司的工作,也没有成功)。正是通过这种年轻人的方式他认识了莫里斯·索罗文(Maurice Solovine),这位在智力上给予他极大激励的一生好友。两人见面之后互有好感,他们之间从未有过真正的授课,而是每天见面,一起讨论哲学和物理学问题。到了1902年,爱因斯坦、索罗文加上另外一个朋友三人共同成立了一个经常见面、以探讨科学和哲学问题为目的的小组,爱因斯坦戏称之为“奥林匹亚科学院”(Olympia Academy)。在这个小组中的频繁讨论无疑为开拓青年时期爱因斯坦的眼界提供了极好的机会,对于当时在学术界找不到位置,只能在伯尔尼专利局做小职员养家糊口的爱因斯坦来说,奥林匹亚科学院让他始终保持着对于物理学前沿问题的敏锐。

也正是在奥林匹亚科学院期间,爱因斯坦开始了对于绝对时间和绝对空间概念的批判性思考,爱因斯坦认为这种思想来自于物理学家恩斯特·马赫(Ernst Mach)的实证主义哲学,他甚至自称为一个“马赫主义者”(尽管马赫本人并不认为爱因斯坦继承了自己的思想)。而对于他一生经常挂在嘴边的“上帝”,爱因斯坦曾经清楚地解释说,他所信仰的是“斯宾诺莎的上帝”,他同样深受荷兰哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎(Baruch de Spinoza)的泛神论思想的影响,而不是像牛顿一样信仰一位真实存在的、人格化的上帝。在当时的情况下,也只有在奥林匹亚科学院这样宽松而活跃的气氛中,爱因斯坦才可能在远离学术界、生活拮据的状态下,进行广泛的阅读和深入的哲学和物理学思考。

荷兰哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎

荷兰哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎

但是当爱因斯坦成熟以后,真正认识到他的价值、使他成为一位深刻的物理学大师的,则是莱布尼兹和康德的国度,他的祖国,当时世界物理学研究的中心——德国。正是当时的另一位物理学大师、量子力学的创始人马克斯·普朗克(Max Planck)亲赴瑞士,邀请爱因斯坦回到德国进行物理学研究,而且当时在柏林的大学开出了令他无法拒绝的条件:作为讲席教授,他只需要做研究没有任何的授课任务。当时的柏林会聚了众多世界一流的物理学家,此时这个爱因斯坦少年时代所厌恶的国度开始展示出它深邃的一面。

为什么是相对论

爱因斯坦在柏林住过的别墅内景

爱因斯坦在柏林住过的别墅内景

广义相对论和量子力学都诞生于20世纪初期,这两个理论自诞生以来,都展示出强大的生命力,以摧枯拉朽的气势迅速摧毁了以牛顿力学为中心的古典物理学大厦,随后一座同样辉煌的现代物理学大厦以这两个新理论为基础迅速地建立起来。但这两个理论对于大众的吸引力以及在社会上产生的反响,却相差巨大。

量子力学起源于无法用经典物理学解释的“黑体辐射问题”,为了解决这个问题,首先从数学上得出正确的结果,普朗克无奈地做出了大胆的“量子化”假设(他当时并不清楚这种假设对于物理学是否有价值),随后一众物理学家在诸多令人感到困惑的、违反人们生活常识的实验结果中逐渐摸索,慢慢地建立起来一套专门用来描述微观世界的理论体系。量子理论与普通人的生活距离太过遥远,尽管这个理论同样取得了惊人的成功,但是人们至今仍然对它的本质缺乏理解,物理学家至今仍对量子力学的本质充满争议。

爱因斯坦在柏林住过的别墅外景

爱因斯坦在柏林住过的别墅外景

广义相对论在诞生之后极短的时间内就引发了世界性的狂热,并且热度至今不减,一方面在于这个理论横空出世,它所探讨的是每个人都自认为理解并且熟悉的话题,空间和时间、质量和引力。正是这种大多数人都认为完全没有疑问的领域里,广义相对论给出了颠覆性的解释,自然会对世界上大多数人造成极大的震动。

另一方面,广义相对论引发的轰动在很大程度上也与爱因斯坦的个人偶像效应密不可分。爱因斯坦和广义相对论在某种意义上已经成为同义词,广义相对论的诞生过程,就是爱因斯坦长期独自进行无畏的探索,并且天才迸发最终取得成功的故事。在第一次世界大战刚刚结束时,人们正是需要一个充满了个人英雄主义的故事,一个玄而又玄的科学理论,可以暂时把人们的目光从满目疮痍的欧洲移开,转向浩瀚的宇宙。

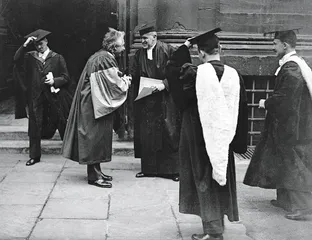

1931年5月23日,牛津大学授予在牛津讲学的爱因斯坦(左二)名誉博士学位

1931年5月23日,牛津大学授予在牛津讲学的爱因斯坦(左二)名誉博士学位

对于广义相对论这样一个史诗般的理论的最终验证是以一种戏剧化的形式完成的,更为这个理论增添了些许趣味性。第一次世界大战结束之后不久,英国物理学家亚瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)在1919年远赴巴西观测一次日食现象。根据广义相对论的预测,没有任何质量的光线在经过引力场时,会发生弯曲。虽然在爱因斯坦之前一个世纪德国物理学家约翰·冯·索德纳(Johann Von Soldner)就根据牛顿力学预测出光线在经过引力场时会发生偏转,但广义相对论预测的光线偏转量是牛顿力学的预测结果的两倍,这个差别可以在日食观测中被分辨出来。光线发生偏转,会使天体在宇宙中看上去的位置与它们的实际位置不一样,这种位置的偏差也可以在发生日食的条件下进行检验。

尽管在巴西发生日食时得到的观测数据的误差很大,但是结果仍然偏向于广义相对论,爱丁顿声明广义相对论得到了证实。在没有网络等现代化传播工具的条件下,爱因斯坦迅速成为世界各大报纸的头条人物,《科学革命,宇宙的新理论,牛顿理论被推翻》(Revolution in Science,New Theory of the Universe,Newtonian Ideas Overthrown)这样的报纸标题如今读来仍然让人感到激动。正是在这样的情况下,广义相对论迅速风靡世界,爱因斯坦成为“天才”的代名词。

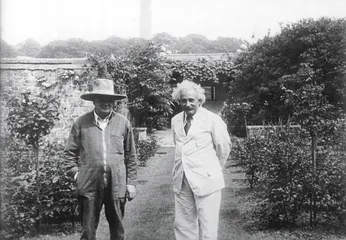

1939年,爱因斯坦(右)和丘吉尔在丘吉尔家族位于肯特郡的查特韦庄园见面

1939年,爱因斯坦(右)和丘吉尔在丘吉尔家族位于肯特郡的查特韦庄园见面

爱因斯坦与牛顿

爱因斯坦是否要向牛顿道歉?

德国物理学家卡尔·史瓦西

德国物理学家卡尔·史瓦西

广义相对论面世后,爱因斯坦被世界媒体宣传成为推翻了牛顿力学体系,甚至是推翻了整个经典物理学大厦的那个人。甚至有一个故事说爱因斯坦凝望着牛顿的画像喃喃自语:“牛顿,请原谅我……”这个故事多半是杜撰,爱因斯坦未必对于牛顿建立的经典力学理论有多么深厚的感情。但在广义相对论问世100年之后,人们却发现广义相对论已经和牛顿力学一样,成为物理学体系中的一个古典理论。

在过去的100年里,物理学家们的工作都已经被限制在狭义和广义相对论的约束之内,有违相对论的理论、模型、尝试,甚至是言论都会被认为是离经叛道而很难取得成功。从这一点来说,广义相对论已经成为牛顿力学的延续,爱因斯坦在某种程度上也成为牛顿力学体系的捍卫者(他的理论可以看作对于牛顿理论基础之上的修正),成为他年轻时代最为勇于挑战的“权威”。广义相对论与牛顿经典力学有诸多的相似之处,这两个理论都是以整个宇宙为研究对象,探索物体的运动规律,以及无处不在制约一切的相互作用——引力。这种力学理论是对于古希腊先贤们哲学思想的延续,甚至可以看作对于一个古老的神学问题的回答:人类究竟有没有可能理解造物主所创造的世界?只有在这样的背景之下,我们才可能理解爱因斯坦所说:“这个世界最不可理解的就是它竟然是可以理解的。”——广义相对论在最大限度上揭示了宇宙存在的方式和原因,并且通过数学手段说明了可能并不存在一个人格化的造物主。爱因斯坦运用了最为复杂的数学方法,最为勇敢、最离经叛道的想法,最终以一种古典的方式发展了经典力学,并且成为经典力学的一部分。

广义相对论并不仅仅解释了引力的起源,更重要的是,它揭示了整个宇宙的存在形式。从宇宙的膨胀到引力塌缩引发的宇宙中的无限深渊——黑洞,乃至恒星的诞生和死亡过程,广义相对论的应用范围远远超出了爱因斯坦最初的想象。这个理论并不仅仅用来描述广阔的宇宙,它对于人类的生活也有实实在在的影响,没有根据广义相对论的修正,生活在地球上的人类就不可能使用高精度的全球定位系统GPS。

牛顿力学第一次揭示出了宇宙存在的数学本质。人们意识到,让苹果坠落到地上的规律与操纵日月星辰运动的规律竟然是一致的,而造物主所创造的这个纷繁复杂的世界居然是可以被理解的。但牛顿力学并没有彻底解决问题(牛顿本人也拒绝进一步探索引力存在的原因),它最大的局限就在于无法解释这种规律存在的原因,因此仍然需要一位进行“第一推动”的造物主。相对于牛顿力学,广义相对论不仅解释了引力现象的成因,更解释了推动整个宇宙运转的机理,引力并非只是让天体之间相互吸引,更是让整个宇宙运转起来的原因。有质量的物体之间并不只是单纯的相互吸引,质量的存在使时空扭曲。因此物体之间的相互吸引和光线的弯曲都只是表象,实际上是一切物体都在被扭曲的时空中沿着尽可能“直”的路线前进。用美国物理学家约翰·惠勒(John Wheeler)的话来概括就是:“物质告诉时空如何弯曲,时空告诉物质如何运动。”(Spacetime tells matter how to move; matter tells spacetime how to curve.)正是因为广义相对论的深邃和彻底性,它带给人类无限的想象空间。一些此前远超人类想象力的天体开始出现在宇宙学家们的视野中。

广义相对论与量子力学

“在量子力学上我用的脑力比相对论还多。”爱因斯坦的这句话不常被人想起,就像人们经常忽略爱因斯坦除了发现狭义和广义相对论,同时也是量子力学的创始人之一。在1905年他的奇迹年,他发表的著名三篇论文之中有一篇就是首先利用光量子理论解释光电效应。

这篇后来为他赢得了诺贝尔物理奖的论文后来不常被人提起有两方面的原因:一方面在现代物理学的另一大支柱理论量子力学的诞生和发展过程中,并没有出现过一位个人英雄式的人物,爱因斯坦只是其中的一位,在量子力学星光熠熠的众多物理学家中并没有显得太过突出,而后爱因斯坦对于量子力学的态度与其他大多数量子物理学家的实用主义态度之间的分歧也越来越大,使他逐渐远离了量子力学发展的最前沿;另一方面,广义相对论与量子力学至今都存在着不可调和的矛盾,两个理论无法实现统一。在自然界的四种相互作用之中,量子力学可以描述其中的强相互作用、弱相互作用以及电磁相互作用,却始终无法对广义相对论所描述的引力进行量子化。

在爱因斯坦的晚年,他对于量子力学的“非定域性”抱有的怀疑态度逐渐加深,他认为量子力学的这种性质恰恰说明了它的不完备性,这使爱因斯坦又被打上“量子力学反对者”的标签,他作为量子力学创始人之一的身份进一步被忽略。实际上,爱因斯坦在开创广义相对论的过程中,注意力屡屡被量子力学的谜团所吸引,这也是他需要历时7年才完成了广义相对论的原因之一。在完成了广义相对论之后,爱因斯坦开始了一生中第三次孤独的探索,他用自己的余生试图通过“统一场论”把量子力学和广义相对论结合在一起,但他这个宏伟的目标即使在100年之后仍然没有完成。把现代物理学的这两大支柱理论统一起来,已经成为现在物理学研究的“圣杯”。

两个想法

为了建立广义相对论的数学体系,爱因斯坦不得不花费时间补习他并不擅长的数学,并且留下了一句略显无奈的名言:“不要担心你在数学上遇到的困难,我保证我遇到的困难比你的更大。”广义相对论所运用的数学手段极其复杂,在物理学研究中前所未见,爱因斯坦甚至在1916年发表的《广义相对论基础》一文中,专门在文章的B部分附录中解释理论推导所用到的数学工具和方法。

但是和狭义相对论一样,直接催生了广义相对论的是一个简单的思想实验。

爱因斯坦说他从少年时代开始就一直在思考一个问题:一个人如果以光速运动,那么他会看到什么?对于这个问题长达十几年的思考,使他终于能够认识到“同时性”的本质,从光速不变的基础上推导出狭义相对论。在发表了狭义相对论之后,爱因斯坦开始对狭义相对论对于惯性系的偏爱感到不满意,他希望能够得出一个更加普通的、针对所有运动形式的理论,他需要一点灵感。

如何把相对论扩展到加速运动系中?在奇迹年两年之后,1907年的一天,爱因斯坦在伯尔尼专利局的办公室里向窗外凝望,后来他描述当时的场景,“突然之间我有了一个想法,一个人如果自由下落,他就无法感受到自身的重量”。这个想法让他意识到重力和加速具有相同的本质,阻碍物体运动状态发生改变的“惯性质量”与一个物体受到引力吸引的“引力质量”是相等的。爱因斯坦从他的第一个思想实验中理解了光速不变原理,进而发展出狭义相对论,而这个“等效原理”则为他开启了创造广义相对论的大门。

有了等效原理,爱因斯坦仍然需要一个有效的数学手段。数学家闵可夫斯基在1908年根据狭义相对论发展出了闵可夫斯基四维时空,时间和空间的维度结合在了一起,这给了爱因斯坦很大启发。到了1912年,爱因斯坦意识到,想要寻找一个通用的理论,他必须抛弃美妙的欧几里得几何。他已经明白了引力场会对时空产生影响,教科书上那种理想化的欧几里得几何学中的直线是不存在的。

当爱因斯坦找不到合适的数学方法来描述扭曲的时空时,他的好朋友、马塞尔·格罗斯曼(Marcell Grossmann)向他推荐了19世纪著名德国数学家波恩哈德·黎曼(Bernhard Riemann)发展出用以描述曲面性质的黎曼几何,爱因斯坦终于找到了合适的数学工具。即便如此,爱因斯坦完成广义相对论的道路依然充满艰辛。在1913年,爱因斯坦曾经给荷兰著名物理学家亨德里克·洛伦兹(Hendrik Lorentz)写信,讲述他在发展一种通用的引力理论过程中在数学上遇到的巨大阻碍,接着他又给奥地利物理学家保罗·埃伦费斯特(Paul Ehrenfest)写信,说明他在发展自己理论的过程中遇到的似乎不可逾越的阻碍,爱因斯坦当时认为似乎完全不可能用一个公式来描述加速系,一些惯性坐标系似乎确实有特殊的地位,用以保证能量和动量守恒。这让爱因斯坦最初的目标显得无法实现,但是他当时看上去已经满足于自己取得的进步。

有没有可能再进一步?爱因斯坦在当时世界物理学研究的中心柏林终于找到了答案。在一个人搬到柏林之后,到了1915年中期,他终于看到了成功的希望,到了11月,他终于利用已经运用熟练的黎曼几何完成了整个理论。1915年11月4日,他向普鲁士科学院提交了一篇有关广义相对论的论文,紧接着在11月11日,他又提交了一份附录。接下来的一周他又提交了一篇论文,这一次他在普鲁士科学院内举行讲座,利用广义相对论解释水星在近日点的反常进动问题。在接下来的一周,他终于找到了广义相对论方程的正确形式,他在11月25日提交了广义相对论方程,这个理论最终完成了。

一个现代化的古典理论

从1915年11月开始,宇宙彻底改变了模样。

如果说1905年是爱因斯坦的奇迹年,他几篇论文在统计力学、量子力学和狭义相对论等领域都做出了杰出的贡献。那么,从1905年到1915年的这10年间,爱因斯坦把理论物理学升华到了极高的地位,广义相对论成为人类理性思维的巅峰之作。

在某种程度上,可以说狭义相对论的出现是人类文明发展的必然成果,但是广义相对论在很大程度上则是爱因斯坦个人天才迸发的结果,如果没有爱因斯坦,很难想象这样一个完全颠覆人类对于时空认知的理论会在什么时候出现。

时至1919年,爱丁顿远赴巴西观测日食现象,随后宣布了广义相对论的胜利。当时身在德国的爱因斯坦很快接到电报,他把电报给自己的一个女研究生看,那个研究生问他,如果相对论被证明是错的,他会怎么办。爱因斯坦坦然回答:“那么我将为上帝感到遗憾,这个理论是正确的。”爱因斯坦获得了历史上从未有过的专属于理论物理学家的荣誉,他没有想到的是,他还将面对历史上从来没有过的整个社会对于一个深奥的物理学理论的狂热和探讨。

尽管爱因斯坦一生中总喜欢把“上帝”挂在嘴边。实际上,广义相对论的成功把上帝逼到了更加尴尬的位置。在广义相对论中,不再有免于人类审视的“先验”概念,上帝也就更加可有可无。空间不再仅仅是进行物理学研究的场所,而是成为物理学研究的对象。空间、时间、质能和引力场之间的相互作用使整个宇宙成为一个活跃的场所。正是因为广义相对论彻底的革命性,才使这个最深刻的理论,引发了全世界人民所热衷的讨论话题。1920年,爱因斯坦在给格罗斯曼的信中写道:“这个世界是一个奇怪的疯人院,现在每个人都在讨论着相对论是否正确,而对此的意见则取决于每一个人的政治倾向。”

广义相对论所引发的热潮,在当时人类社会的各个层面都引发了巨大的反响,支持和反对的声音同样热烈。在整个20世纪20年代,总共发表了几百篇反对相对论的文章,其中大多数都是由对于物理学一无所知的门外汉所作,这正反映出广义相对论对于科学界之外的整个社会的冲击。

爱因斯坦至今为止都被很多人认为是颠覆牛顿(或是牛顿力学)的人,狭义相对论把时间和空间结合在了一起,使人类思维中固化的绝对时间和绝对空间的概念发生了变化,“钟慢尺缩”是对于狭义相对论极好的概括,宇宙中不再有一个绝对公正的、手拿着一把尺子和一个钟表的仲裁者,这是相对性的由来。牛顿创造的完善的古典力学,给人以稳定不变的、值得信赖的感觉,但是由狭义和广义相对论,以及量子力学所构成的现代力学体系,正是使人失去了从一个恒定宇宙所得来的值得依赖、可以信任的感觉。广义相对论给整个社会带来某种程度上的恐慌与这种古典的感觉的丧失有关。

在另一方面,狭义和广义相对论引发整个社会的热议,也与其和牛顿力学之间一脉相承的关系有关。古希腊人把神学、法学、物理学和数学列为四大学科,这是物理学研究支配宇宙中万物运行规律的古典意味的由来。在爱因斯坦之前,只有牛顿是物理学家中唯一一位集大成者,他在晚年时回忆在家乡的果园里散步时,看到苹果从树上落下,启发了他关于“万有引力”的思考,人类才第一次明白,在整个宇宙中制约苹果从树上坠落,和日月星辰在宇宙中运行的是同一个规律,这是古希腊古典哲学与数学理念的完美结合。而直到200多年之后,才有另外一个古典理论与黎曼几何又一次完美地结合在一起。

广义相对论所改变的不只是物理学,还有人们对于物理学的认识以及感受。《纽约时报》在1919年11月10日报道相对论的文章中提到:“世界上只有不超过12个聪明人可以理解相对论。”这种论调自然不会受到太多人的喜欢。从学术界到大众接受广义相对论的过程绝非一帆风顺。1919年广义相对论被证实之后,人们意识到,物理学是非常深奥且复杂的、不可能被普通人所理解,并且也无法被简化成最为基本的机械系统。反对广义相对论的德国化学家齐格勒说:“人们只能被一种完全确定并且统一的科学所引导。”这种认为广义相对论会导致混乱的论调正说明他对于这个理论缺乏深入理解。广义相对论虽然使用的数学工具相当复杂,但是它所描绘出的是一个可以被理解的、有秩序的宇宙形态。实际上真正完全超出人类日常生活经验,乃至人类对于科学的认知的,是与广义相对论同时发展起来的量子力学。

在19世纪后半叶,随着麦克斯韦电磁场方程的完成,科学界普遍认为古典物理学的大厦已经完成,人类已经完全认识了自然界,未来的物理学研究只是对于原有理论的修补,以及对各种物理学常数测量的更加准确而已。人们认为物理学是建筑在清晰明确的牛顿力学基础之上,可以被大众所理解的机械理论,科学应该是简单明了的。广义相对论的出现完全改变了人们的这种感觉,繁复的黎曼几何的应用使物理学变得高深莫测,普通大众完全无法理解,因此随之产生出各种稀奇古怪的传说。(爱因斯坦在访问上海时有巫婆问他对于通灵有什么看法,他当即回答,“这个问题是不严肃的”。至今也仍然有很多人认为广义相对论证明了神明的存在。)即使是一些物理学家也开始担心,从广义相对论开始,物理学变得不再以事实为基础,而是变成了建立在数学概念之上的形而上学,可是这样的理论偏偏得到了实验的反复证实。

人类的眼睛

广义相对论的成功,极大地改变了物理学家的形象,也改变了物理学本身。物理学始终是一门基于实证的科学,即使是建立了经典力学的牛顿,在进行数学推演的同时也时刻关注着天文学的观测结果并与自己的演算结果进行比较。为了解释光的构成,牛顿利用一个三棱镜就让一束白光分解为各种彩色,这体现出他作为实验物理学家讲求亲自实验的一面。但是在人类的所有科学理论中,此前没有其他任何一个理论能够像广义相对论一样如同艺术品一般,单纯地体现出人类抽象思维能力的美感。广义相对论远远地走在了实验观测的前面,正是因为如此,爱因斯坦使理论物理学家由他开始成为一种特殊的行业,理论物理学家的工作是进行抽象思维,他们的工具是数学,这也使理论物理学成为唯一一门理论可以领先于实践的学科,物理学的面目被永远地改变了。

物理学的改变使一门全新学科的诞生成为可能,那就是宇宙学。不仅是因为广义相对论对于宇宙的描述使研究宇宙本身成为一门独立的学科,在另一方面,宇宙学是一门理论远多于实践的学科。对于至今尚未冲出太阳系,对自己行星的卫星和其他行星都知之甚少的人类来说,对动辄几千光年之外的遥远天体进行直接观测的手段并不多,建立各种模型和理论是宇宙学家们的主要工作,而后再去与观测结果进行对比,从花样百出的假设中选择出可能正确的几个继续加以检验。

广义相对论是人类进行宇宙学探索的基础理论,它使人类了解宇宙成为可能,因此可以说广义相对论是人类度过蒙昧的婴儿时期之后,看向宇宙的一双眼睛。此时人类惊奇地发现,之前那个由上帝创造的、冷冰冰一成不变的宇宙不见了,代之以一个有开端、有未来,充满了各种奇特天体和各种可能的神奇的宇宙。由广义相对论所推导出的各种奇特的结论,有的已经被证实,有的至今还没有发现切实的证据。宇宙观测是检验广义相对论的最佳手段,而广义相对论是进行宇宙学观测的最重要的依仗。

引力可以使光线弯曲,这个观测结果让人们明白,在宇宙中物质可以起到透镜的作用,人们看到的天体与它们实际的位置有所偏差,也可能使天体看上去更加明亮。只有考虑到这种现象,并且加以修正,人们才可能探测宇宙中的物质分布。实际上,早在1912年,爱因斯坦就预测到了引力透镜现象,但他当时认为人类也许永远都不会观测到这种现象。实际上,人类直到1979年才第一次观测到了这种现象。目前人类发现的宇宙中最大的引力透镜之一,距离地球大约有40亿光年的距离。这个被宇宙学家称为“Abell2744”的主要由恒星、星际尘埃和暗物质构成的引力透镜由四个星系相互碰撞而成,总质量相当于2000亿个太阳。宇宙学家们在地球上通过这个透镜回望过去,可以看到130亿年前宇宙诞生之初,那些最终形成了星系的种子。在这个引力、质量、时间和空间交互作用形成的宇宙中,引力透镜成为人类回望宇宙发展历史的放大镜。

爱因斯坦最初对于广义相对论所能够推导出的一些结论并不十分信服,其中最著名的一个例子就是黑洞。爱因斯坦发表了广义相对论之后一个月,德国物理学家卡尔·史瓦西(Karl Schwarzschild)就开始计算广义相对论方程的精确解,他得出结论,对于任何质量来说,都存在着一个“临界半径”,他相信这是在一定空间内可以容纳多少质量的极限。在1939年,爱因斯坦得出结论,质量无法被压缩在它的“史瓦西半径”以内。也就在同一年,美国物理学家罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)和他的学生哈特兰·斯奈德(Hartland Snyder)得出了不同的结论,他们在《物理评论》杂志发表文章,根据广义相对论的计算结果显示,极大的质量可能因为自身的引力发生塌缩,进入到史瓦西半径之内,但是它们会从人们的视线中消失,只剩下引力场的作用。

奥本海默与斯奈德的结论一开始并没有得到太多重视,但是在20世纪60年代,一些天文学观测的结果显示,在宇宙中确实存在这种引力塌缩所产生的神奇天体。这种会吞噬一切的略显恐怖的神奇天体得到了观测证实,这也成为广义相对论的又一次胜利。现在宇宙学家们相信,在银河系内大约存在着1亿个由燃烧殆尽的死亡恒星发生引力塌缩而形成的黑洞。而在银河系的中心,有一个名为Sagittarius A*(人马座A*)的超巨型黑洞,它的质量相当于400万个太阳的质量。正是这类超巨型黑洞和弥漫在星系中的暗物质维系住了整个星系。

引力波世纪?

2014年末在世界范围内引起轰动的科幻电影《星际穿越》中,故事的开头讲述了一位天体物理学家在美国的激光干涉引力波天文台(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory,简称LIGO)通过引力波探测,在太阳系内部发现了一个巨大的虫洞,进而在虫洞的另一端发现了一个巨大的黑洞。对于虫洞的假设来自于爱因斯坦和他的助手内森·罗森(Nathan Rosen)提出的一种设想,这是一种仅存于理论中的可能连接起遥远时空两端的一种极为不稳定的“时空桥”,也被称为“爱因斯坦-罗森桥”。这种时空桥即使存在,也可能极不稳定,甚至无法容纳一个粒子通过,因此宇航员们驾驶着宇宙飞船从虫洞中大摇大摆地通过更接近是一种科学幻想。但引力波却是一种更为实际的广义相对论的产物,《星际穿越》电影中提到的LIGO也是现实中确实存在的机构。目前在宇宙学观测中人们已经发现了引力波存在的间接证据,物理学家们仍然在苦苦寻找这种时空的褶皱存在的直接证据。

与对待黑洞的态度类似,爱因斯坦最初也对于引力波是否真实存在持怀疑态度。1936年,爱因斯坦在与助手罗森研究广义相对论方程式中,发现从方程本身推导出时空自身可能存在着一种类似于电磁场一样震动的横波。爱因斯坦一开始并不相信这组解具有实际意义,但在与美国物理学家霍华德·罗伯特森(Howard Roberterson)讨论之后使他相信,这一组方程解具有实际意义,它说明了时空本身的波动,也就是引力波的存在。

在理论上,引力波以光速传播,但是它产生的效应极其微小,只有极为剧烈的天体活动,例如超新星爆发、黑洞之间发生碰撞等,才可能产生出可以被人类探测到的引力波。在1978年,天体物理学家发现了两颗相互环绕运动的脉冲星的运动周期越来越短,这说明这个双星系统正因为对外辐射引力波而损失能量,使它们之间的距离逐渐缩短,最终将会结为一体。通过观测发现这个双星系统所损失的能量与理论计算相符合,这也是人类第一次发现关于引力波存在的间接证据。但是对它进行直接探测的难度非同寻常。

一旦人类发现了引力波存在的直接证据,那么很有可能出现利用引力波探测宇宙的引力波宇宙学,人类甚至有可能利用发射引力波进行广播,这种幻想是否能够成为现实?21世纪是否有可能成为引力波研究的世纪?这是广义相对论留给人类的一个有趣的问题。

广义相对论之后,人类物理学还面临着怎么样的挑战、未来最有可能在哪些领域取得突破?物理学家理查德·费曼曾经说:“科学哲学对于科学家的用处,就像是鸟类学对于鸟类的用处一样。”我们可能很难通过科学哲学和科学史研究找出未来的线索。但是参考100多年前人类物理学研究的状况,在19世纪的最后一天,英国物理学家开尔文男爵回顾物理学所取得的伟大成就时,总结说:“在物理学美丽而晴朗的天空被两朵乌云笼罩了”,而后不久这两朵乌云所降下的暴雨中就诞生了量子力学和相对论。如今,人类物理学研究的天空被更多、更大的乌云所笼罩着,其中的一朵是暗物质,还有一朵是暗能量。这两个物理学的难题都与广义相对论有关,在探测暗物质和暗能量性质的过程中,广义相对论一定还将发挥更重要的作用

在量子力学所主宰的微观领域,粒子物理学家们在世界各地的高能粒子对撞机中寻找着可能出现的新粒子,在各个理论物理研究所里,理论物理学家们设想出弦、膜,各种数学模型和对称理论,试图把一切物质(包括暗物质)都包含其中,广义相对论与量子力学的对抗和融合依然是21世纪物理学研究的主要课题。 万有引力相对论科学物理宇宙起源力学引力波物理宇宙学牛顿牛顿力学广义相对论百年量子力学天体物理学数学家爱因斯坦数学