海报,纸上舞台

作者:周翔 伊芙琳·德·贝克与迪克·比哈奇《山丘》系列

伊芙琳·德·贝克与迪克·比哈奇《山丘》系列

从某个角度看,地铁天安门西站走向国家大剧院的地下长廊像是一面海报的展墙,张贴着大剧院正在上演或者即将上演的各种舞蹈、戏剧、音乐等演出类海报。准确来说,绝大多数是演员们带妆的表演照片,再印上演出的名字、时间和票价。然而为表演艺术做宣传的海报并非只有这种简单的面貌。由中国传媒大学艺术设计研究中心和国家大剧院艺术品部联合策展的“第二届表演艺术海报设计国家邀请展”的展出地点就在穿过这条长廊进入大剧院之后的东展厅,150幅来自世界各地设计师为不同主题的表演所设计的海报,能够立即将观者带入一个与此前的“海报墙”完全不同的设计系统当中。从这些同样为宣传演出所设计的海报中,能够看出不同的设计风格与视觉元素,像是会聚了各个流派的画展,而非一场场演出的剧照。

海报展的名字是被设定为“纸上的舞台”,2010年曾在国家大剧院举办第一届,当时展出了14位世界级设计大师的作品。策展人、中国传媒大学艺术设计研究中心主任吴学夫介绍说,当年展出的很多作品都是学平面设计的人在各种印刷品上见过无数次的“教科书级别”的经典之作,而第二届邀请的16组设计师,则更注重了不同年龄层的分布,“既有世界级的大师,同时也有活跃于当下的顶尖设计师”。其中冈特·兰堡、卡里·碧波、霍尔戈·马蒂斯二度作为参展的设计师,提供了自己近几年来的新作,展览的执行团队还通过各种渠道联系到了美国最著名的设计师梅顿·戈拉瑟,他寄来了大量创作于20世纪的珍贵原作,吴学夫形容这让整个策展团队“欢欣鼓舞”。“这些海报不仅仅是广告,它们本身就是艺术,是一种艺术对另一种艺术的诠释,是在平面的空间中运用形式美和创意思维来对另一种艺术形式进行视觉传达的设计。”也正因此,在吴学夫看来,国家大剧院是最理想的展出地点。这里是表演的殿堂,而进入国家大剧院的观众都是对表演艺术本身较为关心、感兴趣的人群,从而也为表演艺术与平面艺术之间的联结提供了更多的空间,静态的“纸面”与动态的“舞台”之间也就有了某种更密切更内在的关联。

为此,策展方做了一个有趣的尝试,他们事先邀请了一位舞者,用16段舞蹈来分别诠释对每位设计师的风格、作品的理解,录制成像,然后在展览现场搭建了五个高60厘米的多媒体纸台,采用投影技术,模拟立体人像,在纸做的舞台上循环播放这16段舞蹈,作为对设计作品的一个创造性诠释。“其实这个舞者完全不知道这些设计师,我们请他过来之后给他看这些设计师的海报作品,然后我给他讲解每个人的风格,比如冈特·兰堡,要表现那种沉重、深沉,对社会文化的深刻思考。又比如马蒂斯,他的作品则充满了荒诞的超现实主义的色彩。然后我们给舞者提供的是自由发挥的空间,没有任何事先的编导。每讲完一段,他就用他自己的方式来演绎,到了最后,他甚至觉得不是通过一般意义上的舞蹈而是在地毯上打滚,来表现他对费恩·尼雅德的理解。”吴学夫说,“整个的拍摄过程就是现场表演,一次性完成,像一场行为艺术。他的表达反过来对我们研究平面视觉艺术也有启发。在表演和设计之间发生的置换的关系,也是研究它的艺术性的亮点。”

海报的性质决定了它不可避免的“广告性”,无论出于商业目的、政治目的或是其他,这都使它不同于纯粹的艺术创作。表演艺术海报被认为是海报中最具有艺术性的一种,尽管它在诞生之初也只是艺术家们额外的商业行为,而非一次严肃的创作。严格意义上世界的第一张海报,是1891年劳特累克为红磨坊(Le Moulin Rouge)所设计的一个广告。红磨坊是当时众多资产阶级的画家、艺术家消费的场所,设计这张海报是为了宣传那里的表演。这张海报鼻祖的复制品被悬挂在这次展厅入口的墙面,漫画笔法勾勒的高鼻梁绅士的剪影交叠在舞女飞扬的白色裙裾和红色舞鞋上,今天看来有一种怀旧式的生动。

劳特累克是19世纪末法国后期印象派的代表人物,19世纪末期正是法国新艺术运动发端之时,内容包罗万象,“设计”也在运动中得到了重视,家具、建筑室内、公共设施装饰、海报以及其他平面设计都包含其中。这也正是法国乃至欧洲的“美好年代”,随着工业革命的发展和技术的进步,文化、艺术在繁荣中也孕育着新的变化的萌芽。“人们去旅行,去看表演,真正是歌舞升平的年代。很多艺术家在纯艺术创作之外,也接受订单,为一些客户创作,这些订单就是我们今天所说的广告。其中为演出和娱乐场所所做的创作,被定义为早期的平面设计,只是那时候现在的‘设计’概念还没有出现。”吴学夫说。设计史上把1919年定义为现代设计教育的“元年”,在这一年的德国,格罗皮乌斯成立了包豪斯设计学校,现代设计的概念由此确定下来,而此前都只是被放入美术的大范畴内,是与纯粹艺术创作相对的工艺美术。包豪斯学校主要教授建筑、产品、家居方面的设计,同时包含了平面设计。当时诸多抽象艺术家如康定斯基、保罗·克利都曾任教于此,因此它不仅仅是一个设计学校,也是当时前卫艺术的摇篮。

伊芙琳·德·贝克与迪克·比哈奇《山丘》系列

伊芙琳·德·贝克与迪克·比哈奇《山丘》系列

专门的设计师由此诞生。早期海报都出自艺术家们的额外工作,而此后,设计作为一个专门的门类得以独立,平面设计逐渐成为一个专门职业,满足了当时机器大生产背后的设计需求。尤其是以包豪斯学校为代表的现代主义风格,广泛运用到全世界的建筑、家具、生活用品之中,其中海报设计又是平面设计最主要的内容,几乎包含了平面设计的所有要素。吴学夫介绍说,虽然直到现在,他所认识的全球范围内的平面设计师的工作范围都不局限于制作海报,他们还会为出版社、博物馆、图书馆、大型企业提供设计服务,但从事设计与从事纯艺术创作的职业区分显然已经比之前更为清晰,而且设计作品的自身的艺术性得到了更多的重视和强调。“在所有的世界各地有影响力的海报节、海报比赛上,设计师都会拿自己为剧院演出如歌剧、戏剧、舞蹈、音乐节所做的文化类海报作为他的代表作来参加。”

作为视觉艺术的海报本身与绘画艺术有亲缘关系。新艺术运动中的后期印象派对海报设计理念有极为重要的影响。凡·高、高更等人在绘画中对色彩的处理方式为平面设计提供了精神引导。在他们之前的古典艺术,大都是文艺复兴式的写实的艺术,艺术家通过阴影、透视来模拟立体的真实,是在二维空间中伪造出三维世界,而后期印象派让绘画从模拟真实世界转向了更加平面化、更富个人创造性的表现,画面中的人物、风景由大量的色块拼图来表现,与其模拟现实,不如在纸面创造一种与现实平行的“非现实”。这种平面性成为现代设计的发端,逐渐转化成另一种视觉语言表达方式。

梅顿·戈拉瑟海报设计作品

梅顿·戈拉瑟海报设计作品

技术手段使得传播方式飞速发展的当下,以纸为媒介的海报早已不是主流的传播方式,但某种意义上也使得海报这样一种纸上的设计更加注重它的艺术性,有更多空间去发挥在宣传、告知信息之外的功能。“所以在海报中,创意和美是最重要的。”吴学夫说,“纸媒的主导地位消失了,但是表演艺术的海报永远都不会消失。它跟表演艺术一样,两者之间是依存的。只要人们还去戏院看戏,这样一个纸媒上的设计创作就不会消失。这也是我们办这次展的出发点,让人们意识到一张海报也可以如此有艺术性,意识到在大众传播中也要追求创意和美。”

在这些世界一流的海报作品中,可以看到艺术主张和风格的不同,可以看到设计师们在审美和创造趣味上的多变。海报要成为一种艺术,就得从中看到设计师们作为一个艺术家的风格、思考和对艺术的定义。“老一代的大师对现代主义的语言和风格运用更多,更年轻一代的设计师会更多关注和发明后现代主义的艺术语言。”吴学夫总结说。但某种意义上,海报本质上是一种现代主义的艺术,出现于机械大生产和商业浪潮之中,流变于现代的世纪。现代主义和后现代主义,都是现代意识的两面,设计师们代际的区分有时候反而不如个体的差异来得明显。

梅顿·戈拉瑟海报设计作品

梅顿·戈拉瑟海报设计作品

展出中年纪最长的梅顿·戈拉瑟被称为设计界的“不老传奇”,这位出生于20世纪20年代末的设计师最为人所熟知的作品是“我爱纽约”的设计标识,数十年来它出现在无数的产品上并衍生出多个版本。相较于这次展出的其他设计师,他提供的是创作于几十年前的作品,如1975年为天普大学音乐节、1983年为圣地亚哥爵士音乐节、1989年为萨洛托加表演艺术中心的25周年纪念演出等设计的海报都颇有20世纪的一种趣味,亲切、生动。直到最近几年为库柏镇室内音乐节设计的系列海报,仍然保持着那种老派的从容与风趣。一个深陷在座椅中拉小提琴而看不见面部的动物形象,散落的小提琴与牛头,或者一头观之可亲的奶牛呈现在纸面上,色彩的处理有招贴画的质感,是一种温情脉脉的风格。

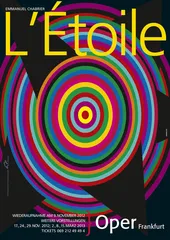

然而站在比戈拉瑟小不了几岁的冈特·兰堡的海报作品面前,却是画风陡变。冈特·兰堡与切瓦斯特、福田繁雄并列为三大平面设计“教父”,从20世纪60年代起,他就是平面设计中“视觉诗人”的代表人物,追求像诗歌创作一样的设计,大量使用摄影和拼贴技术,形象往往看上去破碎,然而又有一种整体感贯穿其中。这个总喜欢穿黑衣服和黑鞋、戴黑帽子的视觉诗人也往往喜欢在作品中选取一个主色调去征服观众,拥有果断强悍的冲击力。兰堡被公认的最有代表性的风格是20世纪80年代,他大量借助摄影来表现虚实关系、明暗对比。这次展出中的新作也还是大量借助了摄影,展出的海报都是他为法兰克福歌剧院的演出设计的,他与歌剧院保持了数十年的长期合作关系。2013年为《埃齐奥》设计的海报,将男人和女人的脸拼接在一起,用不同的眼眸、嘴唇、皮肤传递着不同的情绪,而另一幅《来自西方的女孩》,同样借助照片,黑白色调的人物面部图像上大体均匀地分布了金子般颗粒物,投下大小不一的阴影。那些用绘图方式创造的海报则大量使用了螺旋的条纹、缤纷的色彩,造成眩晕感。兰堡的作品是对视觉的挑战,有一点冒犯,有一点不平衡,然而那始终多出来的不和谐的部分却似乎正是隐匿的诗性,是使之成为“作品”的原因。

伊芙琳·德·贝克与迪克·比哈奇《山丘》系列

伊芙琳·德·贝克与迪克·比哈奇《山丘》系列

卡里·碧波展出的作品大都是他创作于二三十年前的作品。不同于兰堡,他的海报中几乎没有任何摄影图片的存在,像是绘制的漫画;但是又区别于戈拉瑟,他的作品简洁明快,人物或者动物的形象都被抽象成简单的线条和色块,色彩温暖明亮,有一种内在的愉悦。《海的女儿》、《罗密欧与朱丽叶》中,他对主人公的形象进行有趣的变形之后用极其简单的线条勾勒出来,戏剧本身的伤感得到了某种淡淡的过滤,有柔和的基调。

“不同人对于不同风格的作品是有偏好,有自己的理解的。”吴学夫说,为此他们在展览之外向设计师们发出邀请,在展览期间,每周有一位设计师来到大剧院讲座,就自己的设计作品与策展方、听众对谈。“个人也非常期待这样的交流,当我们和设计师交流之后,才能对他们的作品有更深刻的理解。比如福斯·黑格曼,他是活跃在当下设计界的炙手可热的设计师,艺术性和商业价值都非常受认可。他学过哲学,他设计的海报往往带有一点思辨的、玄学的意味,我很希望听到他谈谈自己设计的思路、内在的思考。”

国家大剧院“第二届表演艺术海报设计国家邀请展”展厅 设计纸上舞台艺术海报

国家大剧院“第二届表演艺术海报设计国家邀请展”展厅 设计纸上舞台艺术海报