一来再来的《剧院魅影》

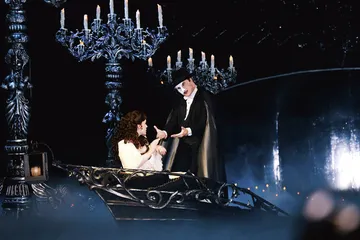

作者:石鸣 音乐剧《剧院魅影》剧照

音乐剧《剧院魅影》剧照

《剧院魅影》第三次来中国了。9月22日开始,先在广州演40场,11月17日在北京开演,作为新建的天桥艺术中心的开幕大戏,连演64场。

《剧院魅影》前两次来华,分别是2004年在上海大剧院和2013年在上海文化广场,根据主办方的数据,上座率达到98%。“虽说今年这是第三次,但是此前从来没有来过北京和广州,因此对于这两个城市来说,还是第一次。”四海一家文化传播有限公司总经理田元说。她所在的四海一家,正是《剧院魅影》此次中国巡演的承办商,从2008年以来,一直致力于中国音乐剧产业的发展。

说起《剧院魅影》引进之难,田元有一个对媒体讲过无数遍的故事:1999年,她就和韦伯的真正好集团(Really Useful Group)开始接触,试图把这部剧带到中国,但是她带着国外的团队跑遍了北京城,找不到一个可以用的剧场。

那个时候,北京还没有国家大剧院。当时的上海大剧院为这部剧改造了舞台,但并不能完全重现这部剧在伦敦西区和纽约百老汇的观剧效果。那些都是专门的音乐剧剧场,甚至可以说,是专门为《剧院魅影》打造的剧场。纽约的Majestic剧场当时为了这部剧,几乎拆了整个舞台又重建,回报是这部剧自从1988年1月26日在这个剧院里开演以来,一直驻演到现在。2006年1月9日,《剧院魅影》成为“百老汇驻演时间最长”的剧目,演了7486场,超过了韦伯的另一部作品《猫》;2012年,《剧院魅影》在百老汇演出超过1万场,迄今为止,这部剧成为百老汇历史上赚钱最多的剧目,纽约的票房超过了8亿美元,全世界范围内票房超过56亿美元。英国人的报纸开玩笑说,如果希腊财政部长能够找来这么一笔钱,就不用焦头烂额,欧元区的纷争也可以平息了。

这就是田元所说的音乐剧“时间换空间”的营利模式。如今人们对这一模式已经达成了基本共识:搞音乐剧,前期投入很大,要靠后期时间的积累、不断演出来慢慢收回成本,达到盈利。

音乐剧《剧院魅影》剧照

音乐剧《剧院魅影》剧照

她自己第一次看到这部剧是1998年,在纽约。“你现在问我,百老汇演这个剧的剧院名字叫什么,我早忘了,但是我跟出租车司机说,我要去看《剧院魅影》,司机肯定直接把我拉到剧场。”

在《剧院魅影》至今尚驻演的两个城市——伦敦和纽约,“魅影”的那个面具几乎已经成为城市文化的一个符号。

音乐剧《剧院魅影》剧照

音乐剧《剧院魅影》剧照

《剧院魅影》甚至被称为“元音乐剧”(meta-musical)。它创造的多项纪录,至今没有其他作品来打破。它本身成为全世界最赚钱的娱乐产品,赚的钱远超过《泰坦尼克号》、《星球大战》或者《阿凡达》。凭借这部作品,安德鲁·洛伊·韦伯封了爵士,并且韦伯爵士成为英国最有钱的音乐人,比“披头士”的成员之一保罗·麦卡特尼爵士还要有钱。

然而当年,谁也没有预期到《剧院魅影》能如此成功。

1998年,田元在百老汇看到这部剧时,这部剧已经在那里演了10年,没人想到,原来这部剧还能再演20年。

2004年,《剧院魅影》曾经一度遭遇困境,百老汇的票房严重下降,似乎这部剧已经不再保持不断吸引观众进剧场的能力。可是,同一年,《剧院魅影》同名电影出炉,一下子扭转了局势,自此,观众源源不断。

《剧院魅影》剧照

《剧院魅影》剧照

这部剧能够流行,韦伯的音乐当然居功至伟。当年有批评家看不起韦伯,觉得他从古典歌剧作曲家那里“借用”了太多,尤其是普契尼。而对于《剧院魅影》这样一个发生在歌剧院里的故事,还包含了三段“戏中戏”,每段“戏中戏”要唱的都是真正的歌剧,韦伯把自己对自诩歌剧正统的上流人士的嘲讽暗暗嵌在这些“戏中戏”中,因此使得全剧具有了一种特别的幽默感。此外,《剧院魅影》中歌曲的旋律数目少得惊人,如果查看歌单,会发现整部剧其实只有那几个主要旋律唱来唱去,然而,每个旋律都具有单曲循环的魅力。

剧本改编自一本出版于1910年的法国浪漫小说,故事原本已经相当流行,在韦伯之前,已经有了好几个版本的舞台剧和电影。与自然主义和社会现实主义文学相比,浪漫主义文学向来更加受到大众的青睐。

从《剧院魅影》诞生之初,安德鲁·韦伯和导演哈罗德·普林斯就定位这是一部“浪漫”的作品。“浪漫就是我们的主题。音乐剧,当然就是要浪漫,可是想一想,历史上有几个音乐剧是真正浪漫的?”哈罗德·普林斯回忆道。据说,戴安娜王妃也为这个旨在浪漫的音乐剧痴迷,与查尔斯王子在皇家包厢里看了好几回。

除浪漫之外,故事还掺杂了哥特风格的恐怖惊悚元素。舞台设计上,普林斯追求的是“惊奇”和“意外”。他用一层一层大幕包裹了整个舞台,幕布一掀一闭,就是从一个世界到另一个世界的转换,一个又一个秘密被揭开。这就好像“魅影”脸上的面具,每次揭开,都显露了某个惊人的真相,并由此引起戏剧高潮。“每个场景都要令人吃惊,或者是从你意想不到的地方冒出火焰,或者一架钢琴突然自己发出声音,或者‘魅影’的声音出其不意地在观众席的某个位置出现。”

这些充满机关的设计,使得《剧院魅影》不仅是在20世纪80年代,即便是在21世纪,舞台制作难度也是屈指可数的几部作品之一。

此次《剧院魅影》中国巡演饰演男主角“魅影”的演员布拉德·里特尔说:“这部剧演了29年,我担任这个角色21年,我们当时演的时候,微软刚刚出现,连Windows这个软件都没有,我们当时用的计算机还是DOS操作系统。当时的电脑重量比现在的电脑重量大得多,而且当时如果电脑的零部件出问题,想找个替换零件都找不到。首演的时候,《剧院魅影》在舞台设计、技术这方面已经是相当超前,一个事实能证明这一点,直到现在,我们仍然使用同样的舞台设计,呈现同样的效果,并且仍然吸引观众。”

如今,概括《剧院魅影》巡演版制作难度的是一组数据:舞台的所有道具、装备需要26个集装箱,如果空运,需要3架波音747飞机来完成转场,将近3个小时的演出,几乎每5分钟就要变换一次布景。整场演出演员37人,后勤需要93人,加上14位服装师,几乎是前者的3倍。

这么复杂的舞台设计,对《剧院魅影》的巡演影响最致命的一点是,长达3周的装台时间。“《剧院魅影》的引进成本为什么居高不下,就是因为这3周要用来装台,完全是消耗,一分钱收入都不能产生的。”田元说。

事实上,在世界各地的巡演中,几乎每到一个地方,《剧院魅影》都要在某种程度上“改造”当地的剧场。

2006年,在美国拉斯维加斯,韦伯和哈罗德·普林斯合作了一个新的驻演版《剧院魅影》,为此耗资4000万美元新修了一座剧院。这个版本专门针对拉斯维加斯的游客,没有中场休息,时长缩短到95分钟,这样“他们才有时间在看完戏之后去赌博、购物、饕餮”。布景极尽奢靡华丽,也是为了迎合这些游客的口味。2006年的托尼奖给哈罗德·普林斯颁发了终身成就奖,可是他因为忙于这个拉斯维加斯版的《剧院魅影》的排练而无法分身去纽约出席颁奖仪式。这个拉斯维加斯版演到2012年收官,获得的评价褒贬不一。

2014年,麦金托什开始制作一个新的北美巡演版。“这个版本大大缩短了《剧院魅影》的装台时间,是7天,原来的三分之一。”田元在英国卡迪夫观看了这个版本的演出,“它刚刚在英国上演的时候,其实也达不到7天,是11天。后来慢慢经过磨合,缩短到7天的目标。”

“这个版本主要针对的是北美市场,北美和中国有很相像的地方,幅员辽阔,所以每一个地方不可能有太多周,因此必须要加快装台时间,通过简化装台来把这个项目卖出去。”田元说,“这个巡演版是不能来亚太地区的,当年麦金托什是《剧院魅影》的制作人,韦伯是作曲家,当年他们两方其实在世界上是划了地盘的,亚太地区的版权仍然受韦伯的RUG公司控制。”

据说,麦金托什的这个新的北美巡演版非常成功。“实际上,在麦金托什做这个版本之前,《剧院魅影》已经10年没有在北美巡演了。虽然一直在百老汇驻演,但是没有巡演,也是因为受制于制作太大。”

“我在中国找不到‘魅影’”

——专访四海一家文化传播有限公司总经理田元

田元

田元

三联生活周刊:广州的40场接近尾声了,上座率怎么样?之前据说北京的票卖得不如广州,现在有改观了吗?

田元:广州的上座率九成左右。当时对广州提出的票房目标是4000万元,我们希望在开演之前能够卖掉50%,目前结果来看,广州第一个1000万很容易做到,第二个1000万在开演前也达到了,还超出了300万,最后等于在开演前就卖了2300万,还稍稍超出了我们的预期。北京目前64场的票开了40场,销售情况比广州差很多。之前我们希望在开演之前能够卖到3500万到4000万,现在连一半都不到。

三联生活周刊:《剧院魅影》当年在韩国上演,韩国音乐剧市场自此打开,音乐剧作为一个产业开始在韩国崛起。现在,《剧院魅影》已经是第三次来中国了,你对这部剧对中国音乐剧市场和产业的影响有什么期待?

田元:首先要澄清的一个概念是,当年形成韩国音乐剧产业所谓的引爆点,并不是《剧院魅影》巡演版,实际上是《剧院魅影》的韩文版的上演。我不认为《剧院魅影》或者更多的巡演项目来中国,能够使我们的产业有一个很大的飞跃。必须要通过本土化的制作,就像韩国2001年做韩文版《歌剧魅影》、日本1983年做日文版《猫》一样,因为做产业绝对不是仅仅只有市场,还有人才、机制等方方面面。韩国当年是在演了一个100场的《剧院魅影》的英文版之后,很快上演了一个韩文版,也演了100多场。这就说明,韩国的市场在2001年的时候,不论是硬体制作能力,还是演员的表演实力,都已经达到了一个相当高的、堪与欧美比较的水平。在中国,事实上,我觉得这个引爆点已经存在了,2011年我们做了中文版《妈妈咪呀!》,这一年被称为“中国音乐剧产业元年”,所以引爆点已经有了,只是我们还处于市场发展的初级阶段。

三联生活周刊:据说一开始也是计划要做中文版《剧院魅影》的,后来还是改成了引进巡演版?

田元:2013年,当我在上海看了巡演版的《剧院魅影》之后,我坚定地认为近期之内做这个剧的中文版是不太可能的。因为实际上我们跟所有版权方签订的制作中文版的协议,有一条是一定要达到世界一流品质。2013年,团方在上海的那段时间,我们找了很多演员让团方看,从我们现在中国演员的状况来讲,能保证达到世界一流品质的我觉得还是不太多,我觉得这是一件很有压力的事情,所以我们赶快调整策略,在2013年底我们就决定还是先做巡演版。

三联生活周刊:未来还有制作《剧院魅影》中文版的计划吗?

田元:当然。从制作人的角度讲,我觉得路径选择可能不同,但是目标非常一致。我们非常希望中国音乐剧不是光市场繁荣,整个产业也能够繁荣发展。我们其实已经启动和RUG谈《剧院魅影》中文版合作的事情。现在,全世界只有三套硬景在巡演,亚洲只有这一套,我们也在排队,因为它离开北京之后的日程都被预订出去了,2018年一整年要在澳大利亚上演。现在从时间上来讲,我们觉得这件事情可行的时间是2019年。

三联生活周刊:据说这次《剧院魅影》巡演的投资规模达到1亿元人民币,和《妈妈咪呀!》、《猫》相比,这样的投资算是一个什么水平?

田元:这两件事不是一个概念。《剧院魅影》巡演版是一个项目的概念,我花了钱,买了人家的这段时间,演104场,演完就完了。但是《妈妈咪呀!》、《猫》的中文版是产品概念,这样一个产品,至少有两三年的生命周期。从回报来讲,当然中文版的回报是更加长线的。《妈妈咪呀!》中文版可以在全国走24个城市,《剧院魅影》巡演版我认为在全国充其量就是走“北上广”三个城市。我们做了产品之后,我们考虑的是这个产品的生命周期,但是《剧院魅影》巡演版做得再好,就是一个项目。我们现在更多地希望音乐剧这个产业在中国发展,未来肯定是多种产品形式共同存在,有经典作品的巡演版,有经典作品的中文版,有改编,有原创。大家现在都很羡慕韩国的音乐剧市场,是因为在韩国这个市场里面,是多种形式、多种产品共存的。

三联生活周刊:宣传口径一直在说,即将开幕的天桥艺术中心是一座“为《剧院魅影》贴身打造的剧院”?

田元:也不能这么说,应该说是一个非常专业的音乐剧剧场。因为我们国内现在鲜有专业的音乐剧剧场。我国现在建立的这些剧场更多的是德式歌剧院,包括广州大剧院。目前国内这块还是一个空白,所以从建设的第一天起,我们的目标就是建一座大型、超大型音乐剧能够上演的专业剧场。不仅仅是《剧院魅影》的制作难度很高,《狮子王》也不容易,《魔法坏女巫》(Wicked)也不容易,还有在百老汇上演又因为亏损停演的《蜘蛛侠》,在观众席里密布了好多好多点。因此,我觉得天桥艺术中心可以满足的,不仅是现有的音乐剧的经典品牌的要求,也能够跟上未来音乐剧的发展趋势。

三联生活周刊:届时在天桥艺术中心里看《剧院魅影》,观感是不是比广州大剧院或者以前演过的上海大剧院、上海文化广场都要好?

田元:因为从真正的音乐剧剧场来讲,这些剧院的空间,尤其是对于后区观众而言,离舞台的距离实在是太遥远了。国外所有的音乐剧剧场最后一排到舞台台口的距离都不超过30米。记得我当年在百老汇看这个剧,吊灯从观众席滑向舞台的时候,是特别惊心动魄的一幕,这一次,在广州大剧院,大概只有前几排的观众有这种感觉,后排的观众感觉都事不关己。所以,一个剧靠硬体制作营造出来的这些效果,只有在真正合适的剧场里面才能得到发挥。在天桥艺术中心,我们照顾的观众不是只有第一排、第二排,我们每一个座位,都是非常对得起观众的座位。

三联生活周刊:天桥艺术中心的出现,是否也说明政府在加大对音乐剧产业的支持力度?

田元:我觉得近几年,音乐剧不论是硬件,还是内容,各级政府对它的投入都非常多。我觉得政府已经看到音乐剧这个产业的潜力。因为我们一直在看表演艺术领域的经济增长点。音乐剧与电影的营利模式不一样,在国外,大家其实是对电影市场的回报和音乐剧市场的回报同等关注,都像对股票市场、债券市场一样去分析。但我们现在还没有发掘出好的音乐剧的市场潜力。其实好的音乐剧在全球的所谓票房收入要远远高于电影。比如《狮子王》,当年测算动画片的全球票房加衍生品收入是10亿美元,但是2011年的数据表明,《狮子王》音乐剧的全球票房收入已经将近60亿美元了,是电影的6倍。而且《狮子王》音乐剧不断演,还没有停,明年上海要做《狮子王》中文版,所以这部音乐剧可能还能再演10年。也就是说,音乐剧这种时间换空间的营利模式,仍然有很长的生命周期。电影相对来讲,就算是快餐了。但是前提是一定要是好产品。

三联生活周刊:《悲惨世界》一直在说要推出中文版,将来有计划吗?

田元:还是先做巡演版。《悲惨世界》的中文版比《剧院魅影》更难。《剧院魅影》对我来说,找到三个人就够了,“魅影”、克里斯汀、拉乌尔,其实拉乌尔在中国我能找到,但是“魅影”和克里斯汀我找不到。《悲惨世界》你就数数吧,冉·阿让、沙威、芳汀,那几个年轻的女孩子、男孩子,包括那几个年轻的男演员,真难找,这是一批人。其实开始的时候我们和麦金托什谈合作的时候都是谈中文版,但是现在对我来说(中文版制作)要放一放,因为人才这个事情,对于一个制作公司来讲,它虽然在产业的上游,但是作为一个产业的公司,我们并不介入我国的教育、培训。实际上,我们国家对音乐剧人才的教育和培训,直接决定了我们做事的节奏。2011年,我们做完《妈妈咪呀!》之后,既然已经产业元年,我们也希望会有一个突破。但是现在看来,很无奈的一个问题是教育。我们现在人才非常匮乏,而且不是简简单单的演员匮乏,表演人才、艺术管理人才、技术团队、营销团队(都匮乏),因为毕竟是一个大市场,不是一个项目级的市场。

三联生活周刊:做了两部经典音乐剧的中文版,公司还把演员送到韩国去培训,不是也积累了一些人才吗?

田元:还是不够。反正我在中国没找到能扮演“魅影”的人。而且将来做中文版,肯定不可能只有一个“魅影”,因为你找不到一个像布拉德·里特尔这样可以一演3000场的人。你找到人才,这个人才还得具备职业性,音乐剧就是靠一周演8场积累的。布拉德·里特尔50多岁了,每天上场,全世界演“魅影”超过千场的只有4个人,他是其中之一,最高纪录是演了3000场,他快要打破这个纪录了,2013年来上海的时候,他已经演了超过2500场。这就是毅力,一个演员的职业操守。还有这次来中国演克里斯汀的女演员,才20出头,也就是大学生的年龄,在中国能找到这个年纪的演员,站在舞台上,挑战这样一个角色吗?《剧院魅影》这个团队,一百三四十人,每个人都需要是专业人士。广州演了40场,我每天在看报告,我知道每天哪些演员换了,但是观众不可能看出质量有下降,这就是专业度的问题。其实,《剧院魅影》在广州开演的时候,我又跟RUG在谈中文版的事情,版权方觉得自己的一个作品能够在全世界用各种各样的语言上演,是非常值得骄傲的一件事情,他们也坚定地认为,一个作品,只有用本土语言上演,才能够真正地去开发这个市场、传播这个品牌,他们非常乐意来跟我谈中文版。 剧院魅影田元魅影舞台剧韦伯中国电视剧音乐剧百老汇狮子王艺术戏剧爱情电影智利电影三联生活周刊剧场悲惨世界都市电视剧