友谊与权力的传奇:耶鲁的秘密社团

作者:蒲实 位于High Street 64号的耶鲁“骷髅会”总部,又称“墓穴”

位于High Street 64号的耶鲁“骷髅会”总部,又称“墓穴”

常青藤的“俱乐部”

第一次对常青藤名校的俱乐部与社团发生兴趣,是源于一部虚构电影《特务风云》(A Good Shepherd)。电影讲述的是中情局诞生的故事,虚构的成分居多,但却有松散的人物与事件原型。

片中两位情报人员的原型是詹姆士·安格列顿(James Jesus Angleton)和小理查德·比塞尔(Richard M.Bissell,Jr.),两位都是耶鲁毕业生,中情局官员。现实中,安格列顿是1954至1975年中情局的反间谍官员。在耶鲁的时候,他是一个诗人,也是耶鲁文学杂志Furioso的编辑,“二战”期间,这本杂志发表过很多有名诗人的诗,包括威廉·卡洛斯·威廉(William Carlos William)和埃兹拉·庞德(Ezra Pound)。在片中,他是耶鲁最古老的秘密社团“骷髅会”的成员。比塞尔在耶鲁读的历史学,1932年本科毕业,1939年又在耶鲁获得了经济学博士。他本人曾拒绝加入耶鲁“骷髅会”,但他的哥哥威廉·比塞尔是“骷髅会”的成员。小比塞尔后来加入了中情局,1961至1962年,他是国家侦察办公室的主管,在片中,也被虚构为“骷髅会”成员。剧中的中情局局长原型,则是艾伦·杜勒斯(Allen Dulles),普林斯顿毕业生,是普林斯顿最古老的学院社团American Whig-Cliosophic的成员,他是美国第五任中情局局长。值得一提的是,艾伦的哥哥约翰·福斯特·杜勒斯(John Foster Dulles)也是普林斯顿大学毕业生,同为两个大学秘密社团Phi Beta Kappa和Whig-Cliosophic的成员,后来成为美国总统。这部电影把耶鲁“骷髅会”描述成美国情报共同体孵化器。虽然中情局的历史研究团体后来还专门发表了一篇文章,指出电影里历史事实的不准确之处,但这些人物真实与虚构的身份中有一个共同点却引起了我的好奇:他们在耶鲁或普林斯顿读书期间,都与某种组织紧密的学生团体组织,或叫俱乐部,或叫秘密社团发生过联系。

2013年踏访哈佛大学时,第一次远远领教了哈佛的“终极俱乐部”。本科生宿舍楼之一的洛厄尔楼走几步,就是哈佛八大“终极俱乐部”之一的“飞行俱乐部”。碰上周六,正是聚会时间。美国国旗在罗马式门廊外飘扬,室内歌舞升平,大门掩着,私家护卫站在门廊台阶上。白天裹在大衣里的女学生这个时候都打扮起来,身着短裙和高跟鞋在俱乐部出入。他们一定还喝酒——哈佛校方曾试图推行禁酒令,却无法执行。哈佛高年级本科生的“终极俱乐部”还有“烤猪”、“蜜蜂”、“凤凰”、“德尔菲”、“猫头鹰”等。这些俱乐部在选择会员的时候,都有偏好:男性,出身世家,有权,富裕,人脉深广,排外,私密。它们是顶级名利场。被相中的高年级学生会被“拍肩膀”,经过筛选,新会员会收到古希腊或拉丁古文封印的手写邀请函。哈佛毕业的美国保守派作家罗斯·格里戈利·道特哈特(Ross Gregory Douthat)在他的回忆录《特权:哈佛与统治阶级的教育》中写道,这些俱乐部奉行严格的贵族等级秩序,“非会员男性被分流到地下室里,喝桶装啤酒,竞争派对上外貌相对差一些的女性。但若是‘猫头鹰’、‘蜜蜂’、‘飞行’的盛大节日派对,连最有魅力的姑娘都得争宠了”。今天,在锐意进取、走向全球化的哈佛,其“终极俱乐部”的成员更加多样,家族背景从曼哈顿上西区的“老钱”、犹太律师、非裔新贵、大使子女、印度医生、亚洲大腕儿到王室后代,不一而足。一些美国上流社会的学生认为“烤猪”特别重要,甚至一旦被这个俱乐部拒绝,就离开哈佛大学。当西奥多·罗斯福告诉德国的威廉皇帝,他的女儿爱丽丝与尼古拉斯·朗华兹(Nicholas Longworth)订婚的时候,他特意说:“你知道,尼克和我都是‘烤猪’的。”

如果说哈佛的“终极俱乐部”很像名利场,势利、张扬和浮华,那么安静居于小城纽黑文的耶鲁,其“秘密社团”要保守和内敛很多,也更具宗教情结。但这不是我最初得出的结论。作为一个外来者,接触到这些社团,首当其冲扑面而来的,还是那种精英主义的排斥性。初来乍到,一位耶鲁英语系的老师给我讲了一个故事。有一次,他和一群年轻的耶鲁同事去校园中心的Mory's俱乐部吃饭。“那是只提供给耶鲁校友的饮食俱乐部。如果你想成为会员,你得受到另一位已是会员的耶鲁校友的推荐。我们这群教师中有一个耶鲁本科毕业的,她邀请我们去那儿吃饭。那里的食物真是糟糕极了,我完全不理解为什么会有人去那里吃饭。这位会员来自一个南非家庭,非常政治正确,她的学术立场也是左派的、进步主义的,她有所有‘正确’的政治观点。当我们在席间谈到耶鲁的时候,她提到她也加入了一个耶鲁的秘密社团。我问她是哪个社团。她说秘密社团的规矩是,你不能说。在那个时刻,我感到她就夹在秘密社团的规则与她的进步主义政治观点之间。她感到非常尴尬,最后不得不说出这个社团的名字,但这对她来说,无疑是一件极为沉重的大事。”

Mory's餐厅是只提供给耶鲁校友的饮食俱乐部

Mory's餐厅是只提供给耶鲁校友的饮食俱乐部

一个阳光灿烂的午后,我们决定去探访一下“骷髅会”被称为“墓穴”的总部。大概是因为光线明亮,这座楼没有表现出阴森的样子,但却冷冷的。1856年,“骷髅会”成员丹尼尔·柯伊特·吉尔曼(Daniel Coit Gilman),约翰·霍普金斯大学的建校校长,将骷髅会组建为“卢塞尔信托协会”。从那时起,这个秘密社团就搬入了今天所在的“穴址”:高街(High Street)第64号。“骷髅会”的成员把这座“墓穴”称为“庙”。我们看到的大楼,是1903年扩建、1998年修缮过的楼了,19世纪的时候,墙上还爬满了绿藤,遮得只露出个门来,真的像个墓穴,后来都被砍掉了,看上去的确更像个庙宇。高街64号位于耶鲁校园特别核心的位置,从老校区的门一出来,街对面正对着的就是,与耶鲁大学美术馆毗邻,和英语系大楼临街对望。这是一幢有100多年历史的希腊埃及式褐色砂岩石楼,石墙上果然如很多文章里所描述的那样,仅有很窄很暗的窗户,根本看不到里面。事实上,如若不是窥探者,是不会想到要走近它的:和这条街上的其他建筑不同,这座楼不是直接临街的,而有一片前院,需要穿过前院的小径,才能到达它深凹进去的大门,更何况,那些狭窄的窗户都很高,超出了一般人身高可及的范围。

这是一幢三层楼高、带有阁楼的建筑,我们进不去。后来,在耶鲁大学书店里,我竟然找到唯一的一本写“骷髅会”的书,叫《墓穴的秘密:骷髅会,常青藤和权力之路》(Secrets of the Tomb)。书的作者是《纽约客》撰稿人、耶鲁毕业生亚历山大·罗宾斯(Alexandra Robbins),她本人也曾是一个耶鲁秘密社团的成员。她既是耶鲁校友,又是秘密社团成员的身份,使她采访到很多“骷髅会”的成员,阅读到耶鲁大学图书馆的文献档案。她这样描写“墓穴”的内部:“墓穴里堆着很多东西,里面就像个多层楼的储物空间,到处都是些驼鹿头、蜡烛、套着盔甲的骑士模特、鹿角、中世纪的艺术品、老照片、手稿等的混杂物。有一套俄式的茶壶,有一尊大象背着的佛像,一口装满毛织毯的箱子,一尊希腊雄辩家德摩斯梯尼的小雕塑。很多物件都是骷髅会校友的赠品,看上去就像个维多利亚时代有收藏癖的人的家。”她这样描述骷髅会大楼的一个房间:“有一个房间被称为‘德国屋’,摆满了德国的古器物,很多早于普法战争,房间内暗色的木墙上刻着德语词。墓穴内的一幅画上描绘了一个敞开的墓葬,四个骷髅躺在石板上,周围放着一顶小丑帽、一本打开的书、几件数学仪器、一个乞丐的袋子,还有一顶皇冠。下面有一行字:‘谁是傻子?智者、乞丐,还是国王?无论贫穷或富贵,死者皆平等。’墓穴内还有五张反映德国大学学生生活的照片。”这些内部装饰,都说明了骷髅会的德国渊源,虽然与德国的联系已经不复存在。

位于York Street 214号的耶鲁第三古老的秘密社团“狼头”总部

位于York Street 214号的耶鲁第三古老的秘密社团“狼头”总部

罗宾斯写道:“虽然屋顶挑高很高,也是镶木墙壁,有一种哥特式的基调和条顿风格的影响,但每个房间之间的装饰风格又是不连续的。”一位20世纪80年代从耶鲁毕业的骷髅会成员曾说,这里就像是一个住宿学院里的寝室,“桌上有成百上千只笔,一半都没有笔帽,到处是上了年头的学期论文。沙发下面扔着袜子,还有些上了年头的漏了气的橄榄球”。时间与死亡是“墓穴”里内饰的主题。墙上有一处刻着拉丁文“Tempus fugit”,意为“时光飞逝”;墙上挂满了人、麋鹿和野牛的骷髅;墙上挂着一幅题为《死亡与拿破仑》的彩色木版画;门厅放着一块匾,刻着“Memento mori”(记住你必将死亡)。一位20世纪70年代的骷髅会成员这样解释这些死亡意向:“这不是关于恐怖,而是一种让人在年轻时体验到存在的有限的环境。每次我们环顾四周,便想起国王与乞丐的骷髅并无不同。”不断被提醒的死亡,也让成员们意识到,他们没有太多的时间来成就自己,必须要尽早。

关于“秘密”的传统

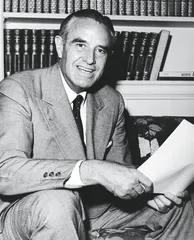

耶鲁毕业生小理查德·M.比塞尔,《特务风云》中的另一角色原型

耶鲁毕业生小理查德·M.比塞尔,《特务风云》中的另一角色原型

关于骷髅会的许多故事,无论是历史真实性的还是富有传奇色彩的,在某种程度上都成了人们认识与想象耶鲁的一面棱镜,更宽泛地说,是对精英主义老学校的权力统治着这个国家的想象。幕布之下,耶鲁、哈佛和普林斯顿都努力维持着它们的神话意义——存在着许多追求声望、关系网和友谊的秘径。耶鲁无疑是他们之中做得最突出的,秘密社团就是这样一条秘径。1923年,耶鲁人埃德蒙德·威尔森(Edmund Wilson)曾评论说,耶鲁的社会系统“有一种其他大学所不能比拟的道德上的压力”。1968年,当被问到为什么耶鲁的社团比其他大学的社团更能维持其神秘感,哈佛一位教授回答道,这与耶鲁一直更加强调成就和竞争力有关。而这种以个人成就为导向的校园氛围,很晚才进入哈佛大学。

1893年,耶鲁毕业的威廉·莱昂·菲尔普斯(William Lyon Phelps)批评自己母校的社团制度说:“哈佛从来没有过像我们的高年级社团那么有影响力、那么具有反民主排他性的东西。”“每个人都看到了,想加入社团的人在‘大二’的时候是如何小心翼翼地选择同伴,是如何有技巧地操纵周日下午在惠特尼大道上散步,是如何特别小心地不被人发现与‘呆子’待在一起。”正是这种“耶鲁性”——威尔逊所说的“机器”和菲尔普斯所说的“操纵”,成为纽黑文校园独特的品性。1920年毕业于耶鲁的亨利·卢斯也是“骷髅会”成员。20世纪中期,他曾经问同是耶鲁毕业的学者托马斯·贝尔金(Thomas Bergin),大学校园地下秘密社团的意义是什么。贝尔金回答道:“本科生希望通过传统的高年级秘密社团,满足建立密切关系的渴望,但很多人也觉得,这些社团的声望太过嚣张。”卢斯回答道:“声望究竟有什么错?”这也许就是正宗的老耶鲁的看法。

耶鲁毕业生詹姆士·安哥列顿,描写“骷髅会”与美国中情局的电影《特务风云》中的情报人员原型。图为他作为前中情局反间谍部门主管,正在华盛顿接受质询

耶鲁毕业生詹姆士·安哥列顿,描写“骷髅会”与美国中情局的电影《特务风云》中的情报人员原型。图为他作为前中情局反间谍部门主管,正在华盛顿接受质询

后来成为耶鲁大学校长的亚瑟·哈德利(Arthur Hadley)曾说:“耶鲁的生活,充满持续不断的紧张感,让每个人的内在都得不到休息,但却使他成为共同体的一员。”他也是“骷髅会”成员(1876)。通常,社团的成员占高年级学生人数的不到十分之一,每周四和每周日晚上聚会。直至20世纪中期,理想的社团成员都是“格林威治出生,安多佛长大”的东海岸精英(格林威治指纽约曼哈顿的格林威治村,安多佛是指安多佛菲利普斯中学,是麻省一所私立的寄宿预备私立中学)。秘密社团与“耶鲁老贵族”几乎是同义词。他们与学校中心俱乐部式的Mory's餐厅里的工作人员态度有几分相似。那里的服务员用英国管家式的傲慢端上干酪汁或嫩肉片,如果你想多要一点酸辣酱,他们就会提起弯弯的眉毛。1871年,一位耶鲁人写道:“要仅用社会联系来评判一个人,实在很愚蠢。但如果仅用他的奖状或者奖学金来评判一个人,也更加愚蠢。用一种武断的标准来评价一个人无疑都是不公平的,但如果一定要用一条仅有的标准来判断一个人,没有什么比加入社团体系更能掂量一个耶鲁人的分量了。”

19世纪30年代,美国掀起了一场影响广泛的“反共济的改革”。反对共济会式的秘密社团的人,决意要减少秘密社团对美国统治精英的影响,甚至资助了一位总统候选人。整个美国的氛围,都要求根除有任何秘密暗示的组织。在耶鲁,首当其冲的社团是Phi Beta Kappa,成立于1780年的秘密社团。Phi Beta Kappa是Philosophia Biou Kybernetes的缩写,意为“热爱智慧,指引生命”,主要是学者间讨论文学、哲学、宗教和伦理道德的组织,算是当时最秘密的耶鲁社团了。在那次运动风潮中,Phi Beta Kappa不得不脱去了神秘的面纱,组织的握手方式和标识被公布出来,秘密的仪式也被禁止。可是,一旦褪去神秘性,Phi Beta Kappa也就失去了它往日的名望,后来几十年变得越来越不受欢迎,19世纪70年代一度在耶鲁校园完全消失。有意思的是,“骷髅会”恰好是在Phi Beta Kappa被削弱的时候出现的。1833年,耶鲁学生威廉·H.卢塞尔(William H.Russell)根据他在德国交流一年的经验,依照与德国“光照派”紧密联系的秘密社团的模型,成立了“骷髅会”。卢塞尔出身于19世纪美国最富裕的家庭之一,他是旗昌洋行创始人萨缪尔·卢塞尔的后代,也是耶鲁学院的创始人和最早的理事成员阿迪亚·卢塞尔(Noadiah Russell)的后代。那时,旗昌洋行是美国在中国最大的商贸公司,做丝绸、茶和鸦片贸易。“骷髅会”的第一批会员包括阿尔方索·塔夫脱(Alphonso Taft),未来的战争部长、美国驻俄罗斯大使和未来总统威廉·塔夫脱的父亲。

耶鲁法学院大楼一角。比尔·克林顿和希拉里·克林顿就是在耶鲁法学院相识的

耶鲁法学院大楼一角。比尔·克林顿和希拉里·克林顿就是在耶鲁法学院相识的

一位“骷髅会”成员曾这样说出秘密社团能够在耶鲁孕育并成为一种传统的原因:“那些社团的创建者都不是我们今天看到的大学生。他们是统治精英阶层很成人化的一群人,喜欢用制度化的方式来做他们所理解的高尚行为。”170多年的时间里,“骷髅会”不断壮大,某种意义上,持续地影响了耶鲁的文化心理,成为其秘密文化的重要组成部分。1933年“骷髅会”成立100年时,其纪念手册的第一页上,写着这样一段话:“骷髅会没有历史。怎么会有呢?我们传统的精髓正是不做改变。野蛮的20世纪的思想家被时间与空间的问题所困扰,但女神知道,只有一种时间,‘骷髅时间’,只有一种空间,她的神庙,外物皆不存在。”一位“骷髅会”成员曾解释,骷髅会成员聚会的时间是周四和周日晚19点55分,而按照“骷髅会”的计时方式,是20点整。“骷髅会”有意把时间调快了5分钟,让“墓穴”里的时间与外面世界的时间不同。

一位耶鲁大学的学生告诉我,今天,社团已经变得不像过去那样重要。在校园里,也有更多的机会和渠道能够脱颖而出,兄弟会似的社团,已不是21世纪大多数耶鲁人的选择。也许她说得并不错。耶鲁大学有很多历史悠久的秘密社团,仅次于“骷髅会”和第二古老的“谢菲尔德俱乐部”的第三大秘密社团“狼头”,其总部在214号约克街(York Street)。我们前去寻访时,214号这个门牌号竟然在213与215之间消失了。我们在一连串有极为相近的门牌号间打转,一直摸到了戏剧学院和卡巴莱剧院,也未能找到214。我在街边停下,决定直接询问一位穿着合唱团T恤走过来的学生。她说,我刚刚经过212号,那么我继续走下去,应该就是214号了。我问她听说过“狼头”吗,她回答说,不知道。待她离开,我才发现,我们身后那栋铁门紧锁的庭院里,草坪间的一条小径通向一幢褐红色的房子,还有一个可能是厨房的辅楼与主楼相连。庭院没有门牌号,沉寂着,没有任何人活动的迹象。我想起那座“骷髅会”的“墓穴”,也是没有标注门牌号的,就像是有意的匿名。虽然它是个体量不小的建筑群,但它缄默地立在那里,如果不是事先看过它的照片,又刻意留意,很容易在这校园最心脏的地带来来往往许久,都难以注意到它。于是我猜想,身后这栋没有门牌号的庭院,应该就是“狼头”。回去查找资料一对比,果然没错。再想到那位被我问路的耶鲁学生,其实从未意识到这个秘密社团的存在。

耶鲁“骷髅会”精英会员:美国第27届总统威廉·霍华德·塔夫脱

耶鲁“骷髅会”精英会员:美国第27届总统威廉·霍华德·塔夫脱

尽管如此,耶鲁的社团系统与校园存续了170多年,如今,其成员身份对学生们依旧是有吸引力的。对住在住宿学院的学生来说,他们的学习成绩不再有班级排名,学院内的希腊式生活又显得边缘化,秘密社团仍旧是一种终极手段的认可,会员身份仍是对大学里极为有成就的有余力者的肯定与嘉奖。据说,曾有一位很杰出的耶鲁高年级女孩,因为没有被秘密社团选中,羞愧万分。每到周四,她都会躲在斯特灵图书馆顶层的一个罕有人至的角落里,好让周围的人以为自己正在参加某个秘密社团的聚会(秘密社团的成员是禁止告诉外人自己加入了秘密社团的,所以她这样做不会有穿帮的可能),直到快毕业前的某一个周四,她在图书馆被自己的室友撞到。一位曾经的耶鲁教授告诉我,即使是那些口头说自己并不在乎秘密社团的耶鲁人,其实内心里,还是相当把它当作一回事。“半个世纪以前,黑人和女性在耶鲁读书是完全不可想象的,现在,他们的人数占到了接近一半。有趣的是,这些过去被排斥在外的群体进入耶鲁后,都按照耶鲁的老剧本扮演起了角色。老的人被替代了,但形式却没有太多的变化,就像它的墙与大门并未改变一样。”

权势与友谊

美国前国务卿、战争部长亨利·刘易斯·史汀生

美国前国务卿、战争部长亨利·刘易斯·史汀生

在罗布·科恩导演的电影《骷髅党》(The Skull)中,男主角卡勒布·曼德雷克(Caleb Mandrake)加入了纽黑文的一个秘密社团后,被带到社团的一个隐居处。影片中,他被载上一艘20世纪20年代的游艇,送到了一个被称为“绿宝石”的小岛上。在碧绿的草坪、宽阔的网球场、茂密的森林和装修豪华的19世纪初始的老房子中,曼德雷克与社团里最有权力的校友一起交谈。这些校友包括,参议员、哈佛法学院的招生官员、学校的校长,还有他自己的父亲,一位即将进入最高法院的大法官。电影的原型毫无疑问是耶鲁了。“骷髅会”在离纽约340英里的地方,有一座40亩的私人小岛,坐落在圣劳伦斯河以北两英里的亚历山大里亚湾。骷髅会的成员如果想去,只需要订一艘船来纽黑文接他们即可,在远离尘嚣的环境中,“加固友谊”。这座岛是一位会员的捐赠,维持岛的运营,也是靠会员的捐赠。但是这些年来,维持岛运营的经费,就像维持“墓穴”运营的经费一样,都在渐渐减少,那座小岛也就变成了有些荒芜的废岛了。

“骷髅会”的成员中有很多权势人物,比如美国总统威廉·霍华德·塔夫脱(1878年会员),国务卿亨利·史汀生(Henry Stimson,1888年会员),富豪、银行家、船王、外交官、纽约州州长、马歇尔计划主持人威廉·埃夫里尔·哈里曼(W. Averell Harriman,1913年会员),参议员、现任国务卿约翰·克里(John Forbes Kerry,1966年会员),老布什和小布什总统(分别是1948年和1968年成员),耶鲁大学前校长亚瑟·哈德利(1876年成员)和另一位校长蒂莫西·杜威特(Timothy Dwight,1849年成员)。正因如此,“骷髅会”与美国的权力精英有着特别紧密的联系,它就像美国未来的统治阶级青年时代的社交俱乐部。耶鲁的第二大秘密社团,“卷轴与钥匙”(Scroll and Key),也有像美国前国务卿迪安·艾奇逊(Dean Acheson),音乐家科尔·波特(Cole Porter),美国铁路和航运大王、海军准将科尼利厄斯·范德比尔特(Cornelius Vanderbilt)等这样的人物。“卷轴与钥匙”是耶鲁最富有的秘密社团,不过一直处在“骷髅会”的阴影下。过去,这个社团基本是召纽约来的会员,不过近些年,也开始越来越像“骷髅会”那样,把课外活动的突出表现作为招募标准了。

美国金融家、政治家、船业大亨威廉·埃夫里尔·哈里曼

美国金融家、政治家、船业大亨威廉·埃夫里尔·哈里曼

虽然耶鲁的秘密社团已经很贵族化,与美国东部的金融、工商和政治世家也有密切的联系,但它与哈佛的“终极俱乐部”和普林斯顿的“饮食俱乐部”略不同的是,它相对还是更注重能力和才华,而不仅是家庭背景。20世纪20年代,耶鲁学院引入了住宿学院制度为本科生提供社交场所之后,加入秘密社团也就不是一个必要的选择了。一位20世纪60年代的耶鲁毕业生告诉我,他没有选择任何“兄弟会”式的组织,他说:“住宿学院给了我丰富的社交生活。在那里,我结识了有趣的人,参加了很多有趣的活动,那是一段美好的时光。我更喜欢耶鲁的住宿学院制度,而不是普林斯顿的餐饮俱乐部系统,这是更好的组织社会生活的方式。20世纪60年代,‘餐饮俱乐部’很像兄弟会,是选择性的。而在寄宿学院里,每个人都被分开来,并不是一个社交上选择性的过程。”当他被邀请加入一个秘密社团时,他拒绝了。在耶鲁,从宾夕法尼亚乡下来的拿奖学金的男孩也可以在高年级时加入秘密社团,但在普林斯顿和哈佛,来自正确的家族和私立寄宿学校谱系更加重要。

青年时代的这种联谊,在会员之间建立了某种默契。他们有一些心照不宣的秘密,比如,约翰·克里的前姐夫和密友戴维·索恩(David Thorne)也是“骷髅会”1966年的成员。他说,他仍把象征“骷髅会”的数字“322”作为自己办公室的分机号码,而约翰·克里也仍然用“322”作为记忆一些事情的密码。一位20世纪80年代的“骷髅会”成员说:“骷髅会最大的好处是建立关系。在世界其他地方,你或者偶然或者出于选择,认识其他人,但在骷髅会,你见到的人都是你在其他任何地方都不会见到的人。这是一种让成就极高者相识的强制性安排。”从1989年乔治·H.W.布什成为美国总统直到2008年,其间的20年,都是耶鲁人担任总统,其中两位是骷髅会成员;在耶鲁的历史上,出了五位总统,其中有三位是骷髅会成员。2004年,寻求连任的小布什与参加竞选的时任参议员约翰·克里角逐总统,成了一次1968年和1966年骷髅会成员之间的对决。不能不说,骷髅会是统治精英的权力俱乐部。

与这个关系网联系最深的,当属布什家族。1989年,当乔治·H.布什被问到,他为何选择耶鲁,他回答:“我的家族有耶鲁传统。我的很多叔叔、我的哥哥,还有我父亲都去了那儿。我的很多朋友也在那儿。”乔治·H.布什的父亲参议员普利史考特·布什、哥哥约翰·布什、舅舅约翰·沃克尔和乔治·赫伯特·沃克尔三世,以及舅公小乔治·赫伯特·沃克尔、侄儿雷·沃克尔,全部都是耶鲁“骷髅会”成员。普利史考特从耶鲁毕业后,加入了“骷髅会”成员威廉·哈里曼创立的美国当时最大的私有银行W.A. Harriman& Company;而当哈里曼创立W.A. Harriman & Company的时候,他得到了“骷髅会”成员培西·洛克菲勒的资助。当乔治·H.布什从耶鲁毕业的时候,他去了“骷髅会”成员尼尔·马龙(Neil Mallon)管理的做能源设备的德莱赛工业公司,离开德莱赛后,又从“骷髅会”成员的亲戚和朋友那里融资成立了石油公司。

在沃尔特·艾萨克森和伊凡·托马斯所著的《智者:六个朋友和他们所创造的世界》(The Wise Men:Six Friends and the World They Made)一书中,他们写道,威廉·哈里曼曾说,耶鲁骷髅会给了他意义。“我瞧不起哈佛的‘烤猪’俱乐部。它太自鸣得意。但在骷髅会里,你必须为耶鲁做些什么。”“他经常回到高街的‘墓穴’,有一次甚至哀叹他在巴黎和会谈判越南战争的职责阻碍了他回来聚会。他对‘骷髅会’完完全全地信任,以至于在年度晚宴的交谈中,他会公开谈论国家安全事务。但是他拒绝告诉他的家人任何关于‘骷髅会’的事。”他的妻子曾收到过一封信,发现信上自己的名字是用象形文字写的。哈里曼说:“噢,这是‘骷髅会’寄来的。到时候我会告诉你的。呃,我的意思是,我不能告诉你。”第二次世界大战期间,当哈里曼提着装满秘密协议的箱子在伦敦和莫斯科间穿梭时,他选择的外交公文箱数字是“322”。

在耶鲁的几日,我们不断地路过“墓穴”。直到快要离开的时候,我们再次造访它。也许是对耶鲁有了更多的认识,当我站在那幢建筑下时,“骷髅会”已不再仅仅是个传奇,而成了一种不易摧毁的容器、刻在石头里被纪念的传统和仪式化的秩序。 权力骷髅会秘密会员俱乐部传奇友谊大学社团耶鲁社团