耶鲁人与他们创造的世界

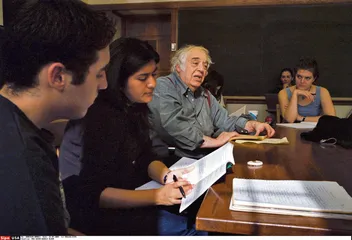

作者:陈赛 当代美国著名文学批评家哈罗德·布鲁姆(左三),耶鲁学派主要代表人物之一

当代美国著名文学批评家哈罗德·布鲁姆(左三),耶鲁学派主要代表人物之一

哈罗德·布鲁姆:远离大学,好好读书?

20世纪50年代的一位耶鲁学生这样回忆哈罗德·布鲁姆的课:“布鲁姆教授已经是以智识与洞见闻名天下的著名学者,他的博学和他的外表一样具有震慑力。他十分高大,魁梧的体形,苍白的肤色,当他一时找不到确切的词来解释诗人试图呈现的图像时,就会心不在焉地搓揉他那沉重、苍白的下巴。”

“我们从阅读布莱克开始。他已经跟我们讲解了两个星期,他不断地提到一个词‘Orc cycles’——这个词显然很重要,如果我们想对布莱克有任何了解,就得首先明白这个词的意义。但我不记得他解释过Orc cycles到底什么意思。其他人似乎都明白,我也就一直不敢问。我绝望地试图跟上他的课,指望某一天天上掉馅饼,他突然决定重新解释一下这个词。终于有一天,我鼓足勇气问一个同学Orc cycle到底啥意思,这位同学一脸宽慰:你的意思是,你也没明白他在说些什么?”

哈罗德·布鲁姆在耶鲁执教60多年,是耶鲁声名最为显赫的教授之一,很可能也是耶鲁读书最多的教授。据说他每小时能阅读400页书,以他如今85岁高龄,可以想象他一辈子读了多少书?

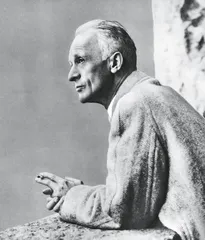

哈维·库欣

哈维·库欣

布鲁姆教授还写过几十本书,其中有畅销书,有些令人醍醐灌顶,有些让人云里雾里,但在所有的书中,他苦口婆心劝人读书的声音都清晰可辨——看在上帝的份上,多读点好书好不好!

为什么要读书?

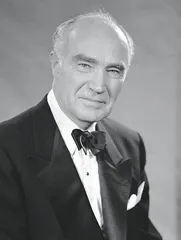

哈维·库欣留下了上万张病人照片

哈维·库欣留下了上万张病人照片

“我们为各种理由而读书,”他说,“这些理由大多是我们熟悉的:我们无法深刻地认识足够多的人;我们需要更好地认识自己;我们不仅需要认识自我和认识别人,而且需要认识事物本来的样子。”

但在他看来,阅读最强烈、最真实的动机,是“寻找一种有难度的乐趣”。比如,直接面对莎士比亚最强有力的作品(如《李尔王》),绝不是一种轻易的乐趣,但因此而不读《李尔王》,则无异于在认知上和美学上受蒙骗。所以,他说,所谓“有难度的乐趣”其实是一种对“崇高”的定义,是我们在世俗社会中能够获得的唯一超越——超越绝望、失去与死亡。

哈维·库欣留下的病人照片

哈维·库欣留下的病人照片

也正是在这个意义上,他批评美国大学里专业和功利主义的阅读风气——“在大学里,阅读几乎不被当成一种乐趣来教——任何具有较深刻美学意义的乐趣。”

“阅读最好的作者——比如说荷马、但丁、莎士比亚、托尔斯泰——不会让我们成为更好的公民。艺术是完全无用的,按照奥斯卡·王尔德的说法,这个人说的话总是对的,他还告诉我们一切坏的诗歌都是真诚的。如果我有权力,我会要求这些话刻在每一所大学的每一扇大门上,这样每个学生都能欣赏其中智慧的闪光。”

他甚至说:“现在我们如何阅读,部分取决于我们能否远离大学。”所谓“远离大学”,也就是指在阅读时要摆脱政治、社会、道德的影响。阅读本来就应该是纯粹审美领域的一项活动,这种审美只是个人的,而非社会的关切。正是这种审美的孤独感和静默感,让文学充满魅力,让人类精神始终充满美感。

他鼓励学生为自己而读,破除一切学术、政治、道德以及意识形态上的魔障,但他恐怕没有想到,阅读的魔障之多,连他自身的博学与权威也会成为学生阅读的障碍之一。根据前文那位耶鲁学生的回忆,他最终也没明白Orc cycle到底什么意思,那门文学批评课也读得云里雾里,但在一次布莱克的画展上,当他直接面对布莱克的画作,才电光火石般地领悟到这位诗人的魅力。

20多年前,哈罗德·布鲁姆出版《西方正典——伟大作家和不朽作品》一书,试图在多元文化的迷雾中为世纪末困惑的人们列出一份经得起时代考验、真正值得一读再读的经典书单。在这本书的序语中,他提出经典在这个时代面临的真正问题——那些渴望读书的人在世纪末想看什么书?人生苦短而学海无涯,短暂的生命如何能阅尽万千书籍?如何选择有价值的书籍?

在《西方正典》中,他以充满怀旧和感伤的笔调列出了西方26位经典作家及其不朽作品:莎士比亚、但丁、乔叟、塞万提斯、歌德、普鲁斯特……

为什么是这26位作家?

他说,答案在于“陌生性”,也就是一种无法同化的原创性,或者一种我们完全认同而不再视为异端的原创性。当你初次阅读一部经典作品时,你是在接触一个陌生人,产生一种怪异的惊讶而不是种种期待的满足。当初次阅读《神曲》、《失乐园》、《浮士德·第二部》、《哈吉·穆拉特》、《彼尔·京特》、《尤利西斯》以及《漫歌》等作品时,人们将体会到它们共有的怪异特征,它们使你对熟悉环境产生陌生感的能力。

2004年,他在《智慧何在》一书中进一步丰富了自己的艺术审美观,他说自己坚持阅读和讲授的作品只有三个标准:审美卓越、知性力量和智慧。社会压力和媒体时尚也许会暂时削弱这些标准,但昙花一现的东西绝不会持久。心灵总是要回到对美、真、识的追求。

在《为什么读,如何读》一书中,布鲁姆教授曾经就如何读书提出了他的五项原则:首先要“清除你头脑中的虚伪套话”,即破除各种学院派的成见,保持想象的自由。

第二是“不要试图通过你读什么或你如何读来改善你的邻居或你的街坊”,这是强调阅读的个人性和无功利性,隔绝道德、政治等对阅读的束缚。

第三个原则“一个学者是一根蜡烛,所有人的爱和愿望会点燃它”。布鲁姆认为读者需要用内心的光点亮经典作家,从而经典作家会带给读者更大的光明,这是一种互动式的关系。

第四就是“要善于读书,我们必须成为一个发明者”。阅读实际上也是在创造和想象一个世界,创造和想象永远是接近最真实内心感受的唯一途径。这是布鲁姆“误读理论”的延伸,“我们阅读,往往是在追求一颗比我们自己的心灵更原创的心灵”。

第五个原则即“寻回反讽”,布鲁姆认为“反讽的丧失即阅读的死亡,也是我们天性中宝贵教养的死亡”,“把反讽从阅读中剔除掉,阅读便会失去所有的准则和所有的惊奇”。

哈维·库欣:切开大脑的人

哈维·库欣(1869~1939),美国的神经外科名医,脑外科学的先驱,最早提出库兴氏综合征的学者,被后世称作“现代神经外科之父”。他于1891年获得耶鲁大学文学士学位,随后在哈佛医学院习医,并于1895年获得医学士学位。

1991年的一个夜晚,几个耶鲁医学院学生在mory's酒吧喝酒,席间谈起一则阴森诡异的传言,关于他们宿舍楼地下某处有一个摆满了大脑的房间。那天夜里,一年级新生克里斯托弗·沃霍尔(现在是一名整形外科医生)偷偷潜入地下室探险,穿越重重破旧管道、“冷战”防空洞备用的食品供应桶,还用回形针撬了锁,终于进了一个破败的房间,在赤裸的灯泡照耀下,只见一排排架子上整整齐齐地摆满了盛在玻璃罐里的大脑和肿瘤。至此,哈维·库欣留给他的母校耶鲁的遗产——“肿瘤登记所”才得以重见天日。

哈维·库欣,号称“现代脑外科之父”,对他的成就最生动的描述是:“在他之前,动脑外科手术的病人十有八九都要丧命,而在他之后,十有八九都能得救。”作为那个时代最伟大的外科医生,他单枪匹马将脑外科手术的死亡率降低到了10%。

克里斯托弗·沃霍尔发现的这些大脑都是库欣的“肿瘤登记所”的样本。从1903年开始,库欣坚持凡是他切除的肿瘤都必须保存起来以为研究,并要求他的病人们在每年的手术周年日向该登记所汇报他们的病情。很多病人在死后甚至愿意捐出自己的大脑作为他的研究所用。

1932年,63岁的库欣从哈佛医学院退休后,带着这些肿瘤和大脑样本回到母校耶鲁,另外还有7000多册医学古籍,在这些古籍的基础上建成了耶鲁医学院图书馆。但是日久年深,这些大脑标本与古籍都随着岁月尘封于地下,偶尔有顽皮的耶鲁学生闯入,在房间的白板上签下自己的大名,庆祝自己成为“大脑俱乐部”的一员。

如今,这些样本都经过清洗、整理,被移往耶鲁医学院图书馆的地下室。经过了精心的设计与装修,整间屋子变成了一个以“哈维·库欣”为主题的展览室。近500个大脑标本上都有小标签,细致地写着它们的来源、日期与捐赠者姓名,搁在充满设计感的架子上。

除了大脑标本之外,展览室里还有库欣当年留下的上万张黑白照片,镜头无一例外瞄准了一个个面无表情的病人的脑袋——圆的、扁的、凹的、充满疤痕的乃至橄榄球形的……很多人还把手脚也举到了镜头前——在没有CAT和MRI等数字成像技术的时代,库欣正是利用这些照片作为诊断工具,因为大脑的疾患常常通过脸部和手脚的症状(如堵塞的血管或者指甲的病变)而暴露自身的位置。虽然纯粹是医学性的记录,但这些照片从今天的眼光来看,却呈现了惊人的“现代性”。这些病人如此坦诚地自我揭示,不仅仅是神经科学作为一门学科诞生初时的记录,也是人性最脆弱状态的记录。你不禁想问,这些病人是谁?是谁拍摄的?他们的脑袋上那些可怕的伤疤背后是什么样的故事?

“有时候你需要长时间的尘封和遗忘才能意识到某些事情的意义,意识到这么多年医学发生了怎样的变化,世界发生了怎样的变化,当年那些病人是多么的勇敢,而哈维·库欣是一位多么了不起的创新者。”

这个展览室里还保留了一张哈维·库欣在耶鲁读本科时的照片,拍摄于1889年,当时他正在一个耶鲁的老体育馆走廊处做一个危险的腾空后翻动作,这是他忙碌激烈的一生中难得的一个孩子气的瞬间。

哈维·库欣出生于1869年俄亥俄州克利夫兰市一个富裕的家族,三代行医。

库欣在耶鲁读书的年代,恰恰是耶鲁从一个自给自足的小教学机构向一个现代型大学转换的关键时期。古典人文学科虽然仍然占据核心地位,但各门科学学科都在迅速扩展,谢菲尔德科学院得以创建,吸引了一大批著名的科学家,化学家本杰明·西里曼,地质学家詹姆斯·黛娜,古生物学家奥塞内尔·查利斯·马什,还有著名的物理学家约西亚·威拉德·吉布斯。耶鲁的校史上仍然记载着当年哈佛的新校长艾略特如何试图从耶鲁“偷走”这些当时最好的科学人才。

很难说库欣在多大程度上受到了当时耶鲁科学气氛的影响,那时的他似乎更热衷于运动,他是学校棒球队的队员,还喜欢变戏法。但他确实在这个校园里操作了他人生中的第一次手术,患者是一只流浪狗,他在实施麻醉术后取出了狗的大脑。

从耶鲁毕业之后,库欣先后去了哈佛医学院、约翰霍普金斯大学,之后又在英国生理学家查理·谢林顿爵士的实验室里实习了一年。当时他已经意识到神经学作为一门新兴学科的萌芽——人类已经测绘了海洋和大陆,但自身的神经系统的测绘则刚刚开始。在谢林顿的实验室里,他帮助做了一些测定各个脑区所控制的身体特定部位的试验。他找出了所有脊髓神经通到皮肤的各个分支,并把每个有关部位的功能都绘成图表。这样医生只要发现身体哪个部位患病,就能知道大脑的什么部位有肿瘤。在这些研究的基础上,他最先提出了颅内肿瘤的诊断、分级和分类方法。

在行医初期,脑垂体是库欣最主要的兴趣之一。当时人们对这一器官的认识还很模糊。由于怀疑身体的畸形发育与脑垂体分泌的激素有关,他研究了马戏团的巨人、侏儒和肥胖妇女的病史。有一年夏天,他趁着妻子不在家,聚集了满屋的侏儒做了一系列关于发育情况的试验。1912年,他发表了《脑垂体及其病症》一书,论证了豌豆大的脑垂体就是人类成长机制的主要腺体。

成年人的脑垂体分泌过剩可造成肢端肥大症,即手足颚的畸形发展。患者因为脑垂体对视神经的压力,常常有双目失明的危险。但位于眼窝后深处的脑垂体也许是人体最难接近的器官。当时医学年鉴中记载的唯一成功的脑垂体手术是一个维也纳外科医生做的。他通过额部和前窦动的手术。

1909年,库欣成功地做了一次这样的手术,但其中有一个严重的缺点——前窦的感染有蔓延到脑部的危险。在无数次试验之后,他通过蝶骨找到一条较安全的通道——将把病人的上唇支撑起,从上颚的上端弹入,从而避开鼻窦到达脑垂体。“库欣逾越蝶骨法”拯救了数以百计的肢端肥大症患者,使他们免于失明和畸形。

32岁的库欣在巴尔的摩开业,要求把所有在约翰霍普金斯医院需要动脑外科手术的病人都交给他治疗。迈克尔·布里斯(Michael Bliss)在2005年关于库欣的传记《哈维·库欣:外科手术的一生》中写道,在库欣最初行医的年代,因为没有图像成型技术协助诊断大脑病变的位置,外科医生对于一个无心之失可能对神经机制造成什么样的影响毫无所知,脑科手术常常以出血、无可控制的大脑组织损伤以及死亡告终。“他一定有非凡的自信才能在这种致命性的宣判面前继续手术。”

库欣对技术非常敏感。他是最早将血压计引进美国医学界的人。当时大多数医生对血压并不重视,也不知道有什么量血压的实用器械。但库欣在手术过程中发现,当头颅里的脑脊髓液压增加时,动脉血压也会随之升高,一旦动脉血压不能达到脑压之上,血液对脑的供应就会被切断而导致病人死亡。在欧洲进修的时候,他在意大利帕维亚城的一所医院里发现了一个精巧的血压记录器,并把模型带回美国,并以传教士的热情推广血压计在外科手术中的应用。

此外,他自己也发明了不少新型外科医疗器械。比如他改进了刺入头颅的钻锥和锯子,以及一种预防头皮出血的头颅止血钳,这些设备极大地降低了20世纪早期脑科手术的风险和死亡率。

但库欣更愿意将自己的成功归于严格谨慎、无微不至的临床工作——完美的麻醉术、高超的手术刀技巧、充裕的手术时间等——而不是创新性的发明。他的工作几乎是仪式性质的:亲自给病人剃头、做常规的术后伤口缝合……他以做完整的脑“闭合”手术而自豪:这种手术必须仔细地放回头盖骨,精确地把头皮肌和皮肤缝合起来——这些细节都是早期做脑手术的外科医生所忽视的。

早期的脑外科医生强调做脑手术必须迅速,但库欣经过精心设计的手术每例平均需要三到四个小时。他坚持认为,重要的并非速度,而是保护纤细的组织。“任何人在高速状态下进行危险的转弯都是要出事故的,无论是开车,还是开颅。”此后,他又最早在开颅手术中采用电烙术,将自己动手术的时间缩短了至少三分之一。

除了大胆和谨慎之外,无微不至的病例记录也是他成功的关键。这一习惯始于他在哈佛医学院求学期间的一次意外。当时,他作为二年级学生正在协助为病人实施麻醉,他用海绵大致估量乙醚量,结果在全班同学的围观下,病人因吸入过量乙醚死在手术台上。库欣为此事负疚于心,差点放弃学医,但最后他改变了主意,并与一个同学发明了“乙醚表”,以跟踪记录病人的心脏与呼吸速率,《神经外科学》杂志的一篇文章中将之称为库欣对医学界的第一次重大贡献。几年后,病理系丢失了一个他还没来得及检查的高尔夫球大小的脑肿瘤,令库欣大为光火,要求此后所有肿瘤样本都必须保留下来,“肿瘤登记所”——一个详细记录和保存的组织样本、详细的医疗记录、素描以及病人照片——即由此而来。

库欣的工作精力惊人。据他的同事回忆,他每天早晨口授信稿几个小时,然后做四五个小时手术。傍晚时分一边嚼着面包,一边写详细的术后记录,检查新来的患者,还要查病房。每天晚上从8点到12点是他的写作时间——包括医学论文、演讲稿以及自己的著作,平均每天5000字到1万字。

“一战”期间,库欣一度被任命为少校医官,率领一个外科医疗队到前线,每天要做8台手术,遇到空袭警报停电时就借助烛光做手术,术后照例要写下每一个病例的详细病例。

大战结束后,因为一种病源不明的神经系统感染,他的手脚神经都受到重创,虽然手指逐渐恢复了功能,但再也不能自如地行走,只能由同事推着轮椅前行。他有时候还能坐着做手术,但更多的时间投入到写作中。他写的关于导师威廉·奥斯勒的传记还获得普利策奖。

1931年,库欣完成了人生的第200个脑肿瘤手术。一年后,他从哈佛医学院退休,回到耶鲁大学,晚年致力于医学史的研究。1939年,70岁的库欣在搬运一堆沉重的16世纪手绘人体解剖书时死于心脏病。

詹姆斯·弗兰科:博士演员

詹姆斯·弗兰科

詹姆斯·弗兰科

詹姆斯·爱德华·弗兰科,美国著名演员,2002年因在“蜘蛛侠”系列中扮演哈利·奥斯朋而走红全球,2010年主演《127小时》获得奥斯卡金像奖最佳男主角提名,同一年考入耶鲁英语系攻读博士学位。

爱伦·坡的《创作哲学》、纳博科夫的《微暗的火》、雷蒙德·钱德勒的《长眠不醒》和《漫长的告别》、萨德的《索多玛120天》……这些都是2010年詹姆斯·弗兰科为准备耶鲁大学英美文学博士口试时阅读的书单。在这份包含了90多本书的列表中,他几乎回顾了整个美国文学史,还列了一些传媒理论研究和好莱坞电影小说。据称他在耶鲁的博士论文主题是关于“跨媒体融合”,他将要在论文中探讨不同媒体如何联系、它们各自的边界在哪里、在每种媒介中如何表现起到的效果最好等议题。

詹姆斯·弗兰科目前在耶鲁名人榜上排行第一。这位好莱坞当红男星今年37岁,复杂的家族血统(葡萄牙、俄罗斯、瑞典和犹太)混出了一张不可思议的英俊面孔,总是挂一副迷人的坏笑。美貌之外,他还有一颗聪明绝顶的头脑,再加上无节操的恶搞与自嘲精神,仿佛天生是为我们这个流言蜚语的时代而生的。

弗兰科不抽烟,不喝酒,不吸毒,甚至不怎么睡觉(晚上只睡几个小时,白天打几个小盹),却似乎独独对读书上瘾。谁会在拍戏期间读陀思妥耶夫斯基和普鲁斯特作为消遣?谁会一边拍戏,一边同时攻读四个硕士学位——纽约大学的电影制作课程、哥伦比亚大学和布鲁克林大学的创意写作课程,以及北卡罗来纳州沃伦威尔逊学院的诗学课程?媒体上关于他的文章常常是这样开头的:“詹姆斯·弗兰科(James Franco)匆匆忙忙地带着充满血丝的双眼前去扮演他另一个重要角色:耶鲁大学的博士生。”

弗兰科早年考入加州大学洛杉矶分校表演系,只读了一年就闯荡好莱坞去了,10年后重拾学业,事业反而得以真正起飞——《米尔克》、《菠萝号特快》、《127小时》等影片都是在他上学间隙拍摄的,不仅为他获得奥斯卡提名,而且将他推入好莱坞一线男星的行列。有人怀疑他的“过度教育”是一种作秀,比如网上曾经流传一张弗兰科在哥伦比亚大学课堂上昏睡的照片,但他在耶鲁英语系的教授约翰·威廉姆斯亲自在《石板书》上撰文为他辩护,说他如何热爱学习,尤其对浪漫主义、惠特曼和当代美国文学兴趣浓厚,几乎从不缺课。即使在父亲突然去世的那一周,他仍然读了他应该读的书,并准时参加了讨论,因为他的父亲以他在耶鲁读书为自豪,“这会是他想要的”。

这位教授同样好奇于弗兰科哪里来那么多的精力,一边做明星,一边读博士。最后他猜测,大概是大明星在拍片间隔其实有很多空闲时间,比如在《127小时》中,弗兰科扮演一个探险者断臂求生的故事,你能在屏幕上看到他的胳膊被压在岩石之下,但你看不到在片场岩石边上堆着的厚厚一沓书。

作为最富文艺气息的常青藤名校,耶鲁大学也曾出过不少好莱坞巨星,保罗·纽曼、梅丽尔·斯特里普、爱德华·诺顿、朱迪·福斯特……但从来没有一个人像他这样将一个庄严的知识殿堂迷得七荤八素。但凡他所到之处,这些未来的美国精英们纷纷为他倾倒。学生记者关注着他的一举一动,Twitter上关于看到他穿着惯常的风帽衣和墨镜的信息应接不暇。偶尔有不和谐之音,弗兰科的反应也总是出人意料,比如耶鲁著名的学生报纸《耶鲁每日新闻》没事指责他的单音节Twitter风格,他直接在Twitter上报以单音节粗口,还附一张自拍照。

弗兰科这样自如地游走于好莱坞与常青藤名校之间,浮华的名利场与内省的智识生活一个都不落下,套用一种滥俗的说法——他是演员中最聪明、最有学问的,又是学霸中长得最美、最会表演的。他最为大众所熟知的角色是“蜘蛛侠”三部曲中主人公彼得·帕克的朋友哈里·奥斯伯恩,但真正让他跻身好莱坞一线男星行列的则是他近几年在《米尔克》、《嚎叫》、《127小时》等风格迥异的影片中的出色表演。当然,“表演”不是他唯一的才华。他还会导演、画画、写诗、写小说、在自己的Instagram上拍各种眼神迷离的半裸诱惑照。有人说:他是一个行为艺术家,他的作品就是他自己。

一个耶鲁女生说:“他过着这样一种理想的生活,有着好玩、成功的事业,还跑来读什么博士,自愿做那么多的作业,既让人敬佩,又难以理解。”

为什么对学院生活有这样的兴趣?

他的解释是:“因为我希望像对待表演一样严肃地对待自己其他的兴趣……既然我可以做一个严肃的演员,我应该也可以在其他领域做到同样的严肃性。大学是一个安全、私密的地方,我可以专注地做自己喜欢做的事情。”

但为什么是耶鲁呢?

根据《纽约》杂志的一篇报道,弗兰科入学时选定的导师迈克尔·华纳(Michael Warner)是上世纪90年代酷儿理论的先驱,这种理论认为一个人的性向不是一件琐碎的个人事务,而是我们如何体验社会的根本。

从这个角度来说,“酷儿”超越了性向的简单二分法,它相对的不是“异性恋”,而是“正常”。思考性向——尤其是揭示异性恋文化中的预设与成见——是一种社会批评,对界限与制度的一种挑战。而这正是弗兰克这些年所做的一切——对当代大众文化规范的挑战。

这些年来,弗兰科在媒体上对自己的性取向一向是各种暧昧,按照《纽约》杂志的说法,他是“这个世界上最具有同性恋气质的异性恋”,也是“最有异性恋气质的同性恋”。他在电影中扮演的角色也以同性恋为主,比如《米尔克》中同性恋政治家米尔克的恋人、《嚎叫》中垮掉派同性恋诗人艾伦·金斯堡、《萨尔》中50年代著名同志男星萨尔·米涅奥……这些角色是对好莱坞经典男性形象(如乔治·克鲁尼、布拉德·皮特)的颠覆。在“迈阿密同志电影节”甚至给他颁发了历史上第一个“盟友平等奖”,以表彰他对LGBT(同性恋、双性恋及变性者)社群做出的突出贡献。从这个角度来说,他本人就是一个酷儿:不仅消除了同性恋和异性恋的边界,还消除了演员和艺术家、英俊和智慧、肥皂剧和美术馆的边界。

戴维·布什内尔

(1754~1824)

戴维·布什内尔

戴维·布什内尔

发明家。1755年在耶鲁学院读书期间发明了潜水艇与鱼雷。在美国独立战争中,他发明的“海龟号”潜艇首次在海战中攻击了敌舰。

诺亚·韦伯斯特

(1758~1843)

诺亚·韦伯斯特

诺亚·韦伯斯特

字典编撰家、美国英语的奠基人。被誉为“美国学术和教育之父”。他的父亲是农民,倾其所有送他进入耶鲁学院读书,当时他还不到16岁。

韦伯斯特性格暴烈,既有出众的才华,又有传道士般的热情,为了编撰《美国英语字典》(1828),他耗费22年时间用于研究和写作,并钻研古今20余种语言。这本字典共7万词条,通俗易懂,即便在拼写上大搞创新,亦成为权威的工具书,将美国英语从英国字典中解放出来。如他的传记作家约书亚·肯戴尔所说,韦伯斯特“既是我们的语言,也是美国人身份的塑造者。他最终通过一种语言将我们结为一体”。

本杰明·西利曼

(1779~1864)

本杰明·西利曼

本杰明·西利曼

化学家、地质学家。于1796和1799年分别获得耶鲁学院学士和硕士学位。从1802到1853年西利曼一直在耶鲁大学担任教授,是美国最早教授科学的教授之一,人称“美国教育之父”。他还是美国《科学》杂志的创办人,国家科学院创建人之一,对创建耶鲁大学医学院也曾起重要作用。其子本杰明·西利曼(1816~1885)创建了耶鲁大学谢菲尔德科学院。

容闳

(1828~1912)

容闳

容闳

中国近代史上首位留学美国的学生,也是首名于耶鲁学院就读的中国人。后又创设幼童留美计划,世人称他为“中国留学生之父”。1876年,美国耶鲁大学授予容闳荣誉法学博士学位,以表扬他对于中国和美国之间文化交流的重大贡献。

萨缪尔·摩尔斯

(1791~1872)

萨缪尔·摩尔斯

萨缪尔·摩尔斯

发明家、摩尔斯电码的发明者。在麻省就读菲利普斯学院后,萨缪尔·摩尔斯进入耶鲁学院修读宗教哲学、数学及有关马匹的科学。其间曾经修读本杰明·西利曼及杰里迈亚·戴有关电的课程。于1810年毕业。

亨利·卢斯

(1898~1967)

亨利·卢斯

亨利·卢斯

美国出版商。1920年毕业于耶鲁学院,之后陆续创办了《时代》周刊(1923)、《财富》(1930)与《生活》三大杂志(1936),被称为“时代之父”。英国首相丘吉尔曾经说,卢斯是美国最有影响力的七个人之一。由于卢斯首先提出“20世纪是美国的世纪”,因此,20世纪50年代也被称为“卢斯的十年”。

罗伯特·赫钦斯

(1899~1977)

罗伯特·赫钦斯

罗伯特·赫钦斯

美国永恒主义教育哲学主要代表人物。赫钦斯才智过人,勤奋好学,22岁时便获得耶鲁大学文学学士学位,1925年获得耶鲁大学法学博士学位。30岁时便任芝加哥大学校长,曾任不列颠百科全书编委会主席和董事。主要著作有《美国高等教育》、《不友善的声音》、《为自由而教育》、《民主社会中教育上的冲突》、《教育的现势与前瞻》、《乌托邦的大学》、《学习的社会》等。在担任芝加哥大学校长期间,赫钦斯主持了美国高等教育史上最激进、最彻底、最全面的通识教育,但他最初领会到博雅教育对心灵的巨大震撼却是在耶鲁大学:“我的正规教育始于耶鲁法学院,我敢肯定那些教授们也不知道他们给了我什么,他们认为他们在教我法律,其实,他们没教我任何法律,他们教了我更重要的东西,他们把我引入了博雅艺术的殿堂。说来遗憾,但却是事实。”

弗兰西斯·柯林斯

(1950~ )

弗兰西斯·柯林斯

弗兰西斯·柯林斯

遗传学家。本科就读弗吉尼亚大学,1974年在耶鲁大学获得物理化学博士学位。自1993年起,柯林斯接替华生(DNA双螺旋的发现者之一)担任美国国立人类基因组研究院院长。在他的领导下,曾经有2400名科学家齐心协力为人类基因组的破译日夜奋战。他提出的定位克隆和定位候选克隆法一直是人类遗传病基因克隆的主要策略。在这一策略指导下,已有1000多种遗传病基因被克隆。他本人的工作则是为发现囊氏纤维基因和亨廷顿氏症基因做出了主要贡献。

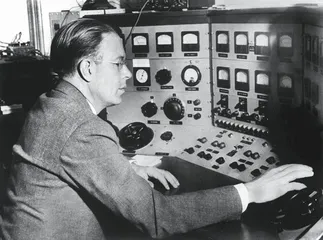

欧内斯特·劳伦斯

(1901~1958)

内斯特·劳伦斯

内斯特·劳伦斯

物理学家。1925年获耶鲁大学物理学博士学位,当时才24岁。1939年,因参与发明回旋加速器被授予诺贝尔物理学奖。

本杰明·斯波克

(1903~1998)

本杰明·斯波克

本杰明·斯波克

著名儿科医生。1921年进入耶鲁大学菲利普斯学院,学习文学和历史。他还是一名运动健将,1924年巴黎奥运会上,他所在的八人赛艇队伍荣获冠军。在耶鲁攻读硕士学位时,斯波克专注于医学,后来进入哥伦比亚大学继续学习医学。取得医学博士学位之后,斯波克致力于儿科研究,并教授精神病学和儿童发展学。斯波克于1946年出版的《婴幼儿保健常识》(亦译作《斯波克育儿经》)在很长的一段时间内都是畅销书,影响了几代父母。斯波克是第一个积极研究并运用精神分析的儿科医师。他主张父母在对于婴幼儿的教育中应该运用理解和灵活的方式,而不是肉体惩罚。

克林顿夫妇

克林顿夫妇

克林顿夫妇

耶鲁大学历史上出过五位总统:威廉·霍华德·塔夫脱、鲁道夫·福特、乔治·布什、比尔·克林顿、小布什。过去20多年来,克林顿夫妇可能是耶鲁最为著名的人物。70年代初,他们共同就读于耶鲁大学法学院,两人“都热切地相信自己肩负着改变这个世界的使命,而且早在相识之前,他们就各自抱定了这个信念”(希拉里传记的作者卡尔·伯恩斯坦语)。而比尔·克林顿的自传《我的生活》中,关于耶鲁生活的回忆几乎都是他与希拉里的恋爱史,他这样描述他对她的一见倾心:“一天,在爱默生教授的课上,我坐在后排,突然看到一个以前从未见过的女孩……她一头浓密的深金色头发,戴着眼镜,不施粉黛,却透露出一股坚定、冷静的力量——这是我从未在其他任何人身上见到过的,无论是男人还是女人。” 伟人世界名人创造弗兰科耶鲁