两种线索:孤品《游春图》的当代价值

作者:吴丽玮 原故宫文保科技部书画装裱科科长徐建华

原故宫文保科技部书画装裱科科长徐建华

疑义

张伯驹回购《游春图》,可以看作这幅古老名画一段新生命的开始,历史与未来相通之后,不同的判断线索让这幅画的命运走向了迥异的方向。

格外吸引人的是历史上从未出现过的明确质疑声。

较早对这幅画提出疑问的是沈从文。1946年夏天,他随北大从昆明回到北平,听说溥仪伪皇宫中散失的《游春图》流落到了琉璃厂的古董店玉池山房里。沈从文借着北大拟拨款筹建博物馆的机会,前后六次去看了这幅不轻易示人的名画。一年后张伯驹将其买下,又应北大邀请公开展览了两次,沈得以细细观之。他在《读展子虔〈游春图〉》一文中回忆道:“我觉得年代似有问题,讨价又过高,未能成交。我的印象是这画虽不失为一件佳作,可是男子的衣着,女人的坐式,都可说有问题,未必出于展子虔手笔。”

沈从文试图从后人画录中对展子虔的记载寻找线索。“看看叙录中展子虔作过些什么画,长处是什么,《游春图》和他有无关系。可能因为这种分析综合,可以得到一点新的认识;也可能结果什么都得不到……却希望给同好一种抛砖引玉新的鉴定工作的启发,我相信一部完善的中国美术史,是需要有许多人那么从各种角度注意提供不同意见,才会取得比较全面可信证据并相对年代的。”最终他认为这幅画是展子虔真迹的证据并不足够。

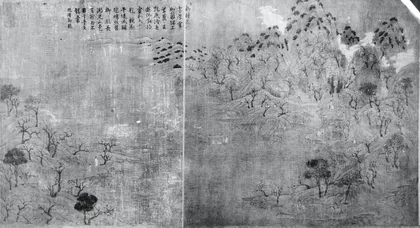

修复后的《游春图》

修复后的《游春图》

1978年,建筑历史学家傅熹年在《文物》杂志上发表了关于《游春图》年代探讨的文章,从画中人物服饰和建筑风格进行考究,认为这幅作品可能是北宋宫廷画师的摹本,给沈从文当时的猜测提供了强有力的证据。

《游春图》是一幅山水画,如果仅仅从山水画的风格特点上来分析,目前可资比较的只有敦煌石窟中的一些隋代壁画。但二者除了地域上的悬隔之外,壁画与绢素画的差别也很大,因此很难取得一致性的意见。

修复前的《游春图》

修复前的《游春图》

“如果从画中所表现出的人物服饰和建筑物的特点来分析,则较易达到目的。因为前代人不能穿后代人的衣冠,不能住后代形式的房子,这是十分浅显的道理。”傅熹年于是从人物的幞头、建筑的斗栱、鸱尾和兽头四个方面做了比较。

《游春图》中人物所戴幞头,巾子直立,不分瓣,脑后二脚纤长,微弯,斜翘向外。根据唐宋共四种文献中对幞头形制的描述,对照上世纪50年代以来出土的大量唐墓壁画和唐俑中所反映的巾子形象,可以看出从唐贞观年间至晚唐及五代,幞头上的巾子形状逐渐从小而圆锐演变成前倾或后仰的样貌,由此推测,隋代的幞头应更为低平,这就与《游春图》中巾子高而直立的样子不相符。

修复过程中的《游春图》(背面)

修复过程中的《游春图》(背面)

《游春图》的右上角画有一座殿宇,正中是一座重檐歇山屋顶的正殿,下檐面阔三间,四根柱上皆有斗栱。根据现有材料看,隋至唐末近300年间,斗栱的做法大致可分成三个不同的阶段,《游春图》的斗栱特点和第三个阶段的做法相同,因此它的时代不应早于晚唐。

在图中的殿宇上,正殿和门在屋顶正脊两端都用了鸱尾。鸱尾是传说中一种海生动物的尾,背上有两道突起的鳍。根据不同时代鸱尾的变化,《游春图》中的鸱尾与北魏至唐中期的特点不合,而与《宋会要辑稿》和宋李诫《营造法式》中所载情况一致,具有典型的北宋鸱尾特征。因此,《游春图》的创作上限恐难超过北宋。

最后是屋顶的兽头。据现有资料所知,要到北宋时,建筑才有张口扬鼻双角前翘并分开的兽头样式出现,从南北朝至唐前期,屋顶上多为陶片表面塑出张口的兽面,屋脊最上一层简瓦末端装一瓦当,伸出于陶板顶上,略有上翘。《游春图》中所绘兽头有分开的两角,更像是北宋时代的建筑风格,因此它的创作年代上限很难早于北宋初或五代末年。

由此,傅熹年得出结论,这幅《游春图》的具体绘制年代不会早于北宋,因此也就不可能是展子虔本人的真迹了。尽管官方并没有彻底颠覆这幅古画的出身,但学界显然已把傅熹年的结论当成一种共识,至今对这幅画真伪的研究也再没超过傅熹年当年的这篇文章。

但如何理解该图隔水上宋徽宗的瘦金体题签“展子虔游春图”呢?历来这一线索被当成展子虔真迹的最有力证据。故宫博物院研究馆员余辉告诉本刊记者,古人对于书画真迹的评判标准与我们有显著的不同。“我们所说的真和假,一般是指是否为作者的亲笔,但对于唐宋时期的人并不是这样,当时的人在评论流传很久的古书画时,往往把一些有根据的传摹品也划入真的范围。”古书画由于自然和人为的损坏,能流传下来的原作很少,那时满足更多人需求的办法是摹拓或复制。所以古代名画名书往往有多种摹本流传于世,最典型的例子就是《兰亭序》。“它的性质就相当于今天的高级印刷品。尽管宋徽宗作了题识,但并不是说他认定这就是展子虔的原作,而应是他认为描摹得非常逼真的仿制品,作画的人应该就是当时技艺高超的宫廷画师。”至于画作中出现了与隋制不符的社会面貌,余辉猜测这可能是因为原作遭到破损,画师只能凭借有限的知识将细节补齐,所以才会出现晚唐或北宋的建筑风格和服饰面貌。

流传

关于这幅图现代命运的另一重空间,仍是一个传统的献宝救宝故事。

1945年,日本战败投降,溥仪等人仓皇逃出伪满洲皇宫,除随身携带的120多件珍贵字画外,其余留在伪皇宫小白楼内的1000多件字画古籍均落入值守伪军之手。

这批文物有些被伪军在抢夺时毁掉,有些被贩卖到国外,当时以北京琉璃厂为首,全国各地的古董商纷纷赶到长春抢救这批宝贝。《游春图》也在这批流散出来的文物之列,而且是其中极为有名的一幅。对于书画鉴定者和古董商来说,其“屡见著录,流传有绪”的身份,是鉴别其真伪最为重要的线索,这幅画因此具有足够的吸引力。

古董商穆蟠忱原是墨宝斋的徒弟,“九一八”事变前,他去了沈阳和长春开古玩铺,在两地都交游广泛,后年老返回北京。伪皇宫国宝佚散在市面之后,穆蟠忱和琉璃厂玉池山房经理马霁川、文珍斋经理冯湛如的徒弟赵志诚一起去长春买货,凭借当地的人脉关系,三人抢到了展子虔的这幅《游春图》。返程时他们途经沈阳,到小南门内崇古斋做客。前一年末,穆蟠忱曾在长春购得范仲淹的《道服赞》,他拿到沈阳崇古斋,经其经理李卓卿介绍,将《道服赞》卖给了琉璃厂论文斋经理靳伯声,而李卓卿未取任何中间人的佣金。穆蟠忱为了表示感谢,这次主动让崇古斋入股《游春图》,于是这幅名画成为四家共有,后又因李卓卿一股再分成三股,实际上《游春图》的所有权共属于六家古董商。

《游春图》运回北京后一直由穆蟠忱保管,按照惯例,古董商们先给文物拍照,再将照片分送给各大书画收藏家,寻找买家。张伯驹看中了《游春图》,他的外孙楼开肇告诉本刊,张伯驹为了好东西向来是不遗余力,他也曾拥有《伯远帖》和《中秋帖》摹本,约定一年内结清欠款,但抗战时期家里经济困难,凑不够钱,一年之后被迫把这两幅真品退还给古董商。与之相比,张伯驹最后能买下《游春图》显然更难得和用心。

这幅字画当时已经传出要以800两黄金的价格卖到日本去。张伯驹为了不让国宝流失,通过中间朋友,找到股东之一的马霁川,由马霁川代表所有卖家来定价,最后把价格从800两降到了200两。在张伯驹回去凑钱期间,张大千也找来了,他的委托人是国民党内政部长张群,愿意出港条200两黄金直接买走。香港的金条纯度高,而且是现钱,但古董商担心国民党很快要撤离大陆,国宝会流失海外,拒绝了张大千的请求。

另一端,刚用110两黄金买下范仲淹《道服赞》的张伯驹早已是捉襟见肘,十几年里,这位翩翩贵公子为了买古书字画,散尽了万贯家财,最后他被迫卖掉了弓弦胡同里李莲英曾经居住过的一处豪宅,才凑出了金子。

李卓卿代表卖方同张伯驹完成交易。李卓卿曾在上世纪90年代回忆说,他带去金店的一位经理,拿试金石测金子的纯度,只有六成多,200两折合纯金是130两。在相差70两的情况下,双方达成交易。张伯驹的确已不富裕,后来变卖了夫人潘素的首饰,又凑了40两出来,最终仍欠着30两。

世事变迁。1952年,张伯驹将《游春图》捐献给故宫博物院,结果第二年就被打成“右派”,1967年又被打成“现行反革命”送往农村插队。后来李卓卿回忆这段往事,感慨道:“张伯驹保护了祖国珍贵文化遗产,捐献给国家。我们六家古董商少得三十两黄金,何足挂齿!”几十年后,这段往事就此了结。

但《游春图》的故事并没完。进入故宫时,这幅字画残破不堪。原故宫文保科技部书画装裱科科长徐建华告诉本刊记者,上世纪70年代,故宫决定集中修复馆藏的众多珍贵文物。“解放初期,故宫里的修复师傅都是原来民间装裱铺子里的高手,这批师傅慢慢变老了,为了抢救文物,故宫决定尽快让他们把文物修复出来。”

《游春图》的修复计划开始于1977年,由杨文彬师傅负责,徐建华是他的助手。当时徐建华入宫三年,是杨文彬师傅的徒弟。

杨文彬被当时故宫的院长吴忠超称赞为“裱画界的梅兰芳”,故宫里80%的字画修复都曾经过他之手。徐建华说,杨文彬不停地抽烟,连着好几天都吃不下饭,“不是因为难度有多大,而是这幅画太珍贵了,就像医生手术前一样,要在开刀前把所有问题都考虑到,只能成功不能失败”。

修复的第一步是对画面进行淋洗,去除污迹和霉迹。《游春图》是重彩的绢本青绿山水,时间久了颜色脱胶,容易严重掉色,淋洗前必须用一定浓度的胶水在画心正面轻刷,加固颜色。刷胶一遍往往是不够的,晾干后用小绒布擦,掉色的话要再刷一遍。《游春图》绢薄,胶的浓度要非常低,一共刷了三遍,是字画里最不容易固色的一类。

装裱界有句话:“纸千年,绢八百。”这幅作品距今已经1000多年,绢的拉力早就没有了。失去了拉力,清洗完再揭裱时就容易造成画意错位,因此要将刷上薄浆水的水油纸贴在画心上,以使画心得到固定。

徐建华说,这幅作品在此之前一共修复过三次:北宋宣和年间、清乾隆年间分别大修过一次,民国时被马霁川买下后由他的徒弟小修过一次。历次修补采用的均是“绢补”的方法,打开画心,后面早已贴满了旧的补绢条。原画意和印章、文字已经嵌在了补条上,因此原补条不能更换,只能进行加固和添补,补完之后,一共用了700多条纸条。接着再去掉旧的托纸,使用乾隆年间的高丽纸染成比画心稍浅的颜色用作新托纸。

整个修复过程历时一年多。徐建华拿出当年修复过程中拍的黑白照片给我们看,画的背面密密麻麻的白色线条都是绢补用的纸条,看起来伤痕累累,可一旦它翻转过来,曾经的光彩又得以重现。当观者在此次故宫特展上观赏这幅作品时,除了感叹历经千年的风雨,泛黄的绢本依然光洁,更是会被画面上一处处蝇头大小的细节完整无缺所震撼。

价值

如果《游春图》并不是隋代展子虔亲笔所作,它的价值还会这么高吗?这就涉及了作品的两个方面,一个是它本身在绘画史中的位置,另一个是它世代留存所激荡出的历史痕迹。

即便这的确是一幅北宋摹本,但它对中国山水画的开创意义依然无法改变。中国山水画据史载应滋育于魏晋,虽然秦汉以前就有了类似于山水的图案,但仍然处于相当稚拙的阶段。魏晋时期的山水画代表画家是顾恺之等人,顾恺之的《庐山图》、戴逵的《吴中溪山邑居图》反映了这一时期的画法特点。南北朝时,宗炳的《画山水序》和王微的《叙画》阐述了山水画关于“卧游、澄怀味象”等一系列重要山水美学理论,那时人们强调审美的主体意识,观赏山水,目的不过是愉悦精神,描绘自然并不是人们绘画的真正出发点。

到了隋唐时期,山水画“渐变其附”,取得独立。展子虔的《游春图》一直被认为是现存最早的一幅山水画绢本,它改变了以前的那种“人大于川,水不容泛”的山水画形式,对比此次“《石渠宝笈》特展”中有一幅摹本的顾恺之《洛神赋图》就可明显地看出,顾恺之的画里人物是主要的,山水、植物都像符号一样,和现实的比例差之千里,而展子虔的这幅《游春图》才是真正在表现空间。

《游春图》是一幅春光明媚的踏青场景。尽管画幅只有两尺多长,却场面开阔,《宣和画谱》中评价它说“咫尺有千里趣”,因为遵守了后来人们归纳的“丈山、尺树、寸马、豆人”的审美比例,整幅画显得深远通透。这种首次出现的大场景绘画,所表现出的社会生活也更加广阔。

史书中对展子虔的记载并不丰富。唐代张彦远《历代名画记》里写道:“展子虔,历北齐、北周、隋,在隋为朝散大夫,帐内都督。僧悰云:‘触物留情,备皆妙绝,尤善台阁、人马、山川,咫尺千里。’李云:‘董、展同品,董有展之车马,展亡董之台阁。’《法华变》、白麻纸《长安车马人物图》、《南郊》、《王世充像》、《北齐后主幸晋阳图》、《朱买臣覆水图》,并传于代。”展子虔与顾恺之、陆探微、张僧繇并称为唐前四大画家,由上文可知,他尤为擅长山水楼阁,和同时代的另一名画家董伯仁相比,他在画车马上更胜一筹。除了绢本绘画,史书中记载了展子虔曾在全国各地创作了大量壁画。可惜的是,我们既看不到他的壁画,也没有同时代的其他画家作品存世,两方面皆无法比较。

元汤垕在《画鉴》中写道:“展子虔画山水,大抵唐李将军父子宗之,人物描法甚细,随以色晕开人物画部,神采如生,意度具足,可为唐画之祖。”初唐的李思训与李昭道父子在青绿山水画(勾勒填色法)方面取到了重要成就,与之相较,我们可以推测出展子虔作为青绿山水开山人的地位。

在这幅《游春图》中,我们可以感受到他在色彩使用上的“工巧细整”,山顶以青绿敷之,山脚则用泥金,树叶设色,或以色染,或以色填,或点以白粉桃红,松树不写松针,直以深绿点之。全图在青绿设色的统一格调下,显得富丽而古艳。

另一方面,即便它不为真,它“屡见著录、流传有绪”的递藏过程仍令其有特别的魅力。关于这幅作品的著录见于元代周密的《云烟过眼录》,明代文嘉《严氏书画记》、詹景凤《玄览编》、张丑《清河书画舫》,清代吴升《大观录》、安岐《墨缘汇观》,以及《石渠宝笈》续编等重要书画著录书籍。在画前隔水上有宋徽宗赵佶题“展子虔游春图”六字,800多年来,这幅画历经宋徽宗、贾似道,元代仁宗鲁国大长公主祥哥剌吉,明代严嵩、严世藩父子,韩世能、韩朝延父子,清代安岐、乾隆帝等人递藏,直至溥仪将其偷运出清宫,经一番波折进入了琉璃厂古董商手中,最后被张伯驹先生买下再次回到了故宫。像这样著录详实、历经各朝代著名藏家之手的古代珍品实不多见,在传世卷轴画中就更为罕见了。

(实习生罗秉雪对本文亦有贡献) 古董鉴定中国古代史文物古画修复张伯驹展子虔孤品故宫博物院艺术山水画美术游春图价值文化宋朝