“兰亭”:千年因缘

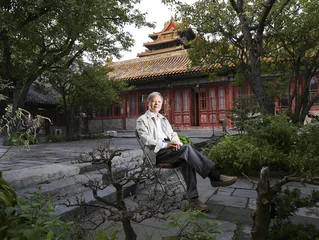

作者:周翔 故宫博物院的书画专家王连起

故宫博物院的书画专家王连起

“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俛仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云,死生亦大矣,岂不痛哉!”东晋穆帝永和九年(353)三月三日,在会稽山阴的水边,欢宴将尽,春风微起,当王羲之“用蚕茧纸、鼠须笔”,“挥毫制序,兴乐而书”时,不知他是否自觉地意识到了,他正写下中国书法史上最重要的作品。此后1600多年里,慢慢地,“兰亭”不再仅仅是王羲之当年写下的一篇序文,而成为历史中众多人与事之间的一种联结,有那么多奇妙的因缘,围绕着这篇28行、300多字的《兰亭序》发生和累积。

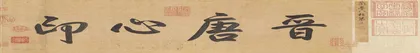

唐太宗李世民

唐太宗李世民是与《兰亭序》因缘甚深的人物之一。唐人何延之的《兰亭始末记》,以传奇体写太宗如何“以德政之暇,锐意玩书,临写右军真草书帖”,唯独未见《兰亭帖》真迹,后得知在永欣寺僧辩才处收藏,几次索取不得,竟以天子之尊,靦然令“负才艺,多权谋”的监察御史萧翼行间用诈,终于将《兰亭序》窃入己手——

萧翼报云:“奉敕遣来取《兰亭》,《兰亭》今得矣,故唤师来作别。”辩才闻语,身便绝倒,良久始苏。翼便驰驿而发,至都奏御。太宗大悦。

这个“萧翼赚兰亭”的故事,真真假假,流传相当广泛,还曾多次被“改编”——据学者卞孝萱统计,历来图绘这一故事的名画,自唐代吴侁直到明代仇英,几近10家之多,此外还有元杂剧《萧翼智赚兰亭记》。何延之记下的许多说法,如《兰亭帖》真迹系经王羲之七世孙智永传给弟子辩才这一流传的统绪,太宗得到真本后曾“命供奉拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等四人,各拓数本”,临终时且遗命以《兰亭序》随葬昭陵等,对后世影响都很大。不过,对《兰亭始末记》应该相信到什么程度,学术界一直有所争论,历来有人怀疑其情节过于离奇曲折,近于小说而远于事实。启功曾在《〈兰亭帖〉考》中钩稽爬梳唐以来包括《兰亭始末记》在内各种笔记里的说法,而认为绝大部分内容不可信,可靠的说法只有:“《兰亭宴集诗序》草稿,唐初进入御府,有许多书手进行拓摹临写,后来真迹殉葬昭陵,世间只流传摹临之本。”

唐 冯承素《摹兰亭序帖卷》(局部)

唐 冯承素《摹兰亭序帖卷》(局部)

尽管在“赚兰亭”故事里的形象颇为不佳,又将包括《兰亭序》在内的大量法书真迹带入地下,令后人永不得见,但太宗对于王羲之的书法确实有相当深切的理解,并极力鼓吹。书法史学者刘涛认为,这是东晋以来王羲之“书圣”地位确立的最后一步:“从钟张到二王,书风演变的大趋势,是不断地追求新妍奇巧。这趋新的势头,在南朝梁时陡然中止了,起作用者,是梁武帝。到了唐朝,太宗李世民又以天家之尊来推崇王羲之。……《晋书》修成,刊出太宗写的《王羲之传论》,从书学上肯定了王羲之书法的价值,为妍于钟张、质于王献之的王羲之加冕。”

在《晋书·王羲之传》的这篇传赞中,唐太宗对汉魏六朝以来的书法名家钟繇、王献之、萧子云都加以批评,而唯独对王羲之的书法推崇备至,认为是“烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反正。玩之不觉为倦,览之莫识其端”,因此“察详古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!”等到开元年间张怀瓘作《书议》,便将王羲之的真、行两体都列为第一,体现了唐代书坛的共识。

书法史家邱振中认为,这其中当然有唐太宗推崇的因素,但更重要的还是由于王羲之书法自身的特质。“太宗当然起了作用,但最关键的不是他,而是所有有见识的书法家对王羲之都很推崇。”从书体的变迁角度而言,王羲之的正书,化解了钟繇正书中还隐含着的隶意,并将结体从宽展改造为收束;王羲之的行书,则进一步向流动妍美发展。二者都使得他站在书法由旧入新的转折点上,并在这一转折中成为“书坛的素王”。

弘文馆拓书人冯承素

《兰亭序》因唐太宗的推崇而获得了“行书第一”的至高地位,但也因此真本隐没,永不现于世间。后人只能从各种摹刻本中,去揣想真迹“飘若浮云,矫若惊龙”的风采。今存最珍贵的摹本,便是清代内府珍藏,收入《石渠宝笈》的冯承素摹本《兰亭序》。此帖因有唐中宗李显“神龙”年号半印小玺,故又称“神龙本”。

神龙本的摹写者,相传认为是唐太宗时期“将仕郎直弘文馆”的拓书人冯承素。据近年出土的冯承素墓志可知,他生于隋大业十三年(617),“爰自弱龄,尤工草隶”,于是“特蒙嗟赏,奉敕令直弘文馆”,年纪轻轻便以书法侍奉太宗,后来还担任过典书坊录事和中书主书一类的小官,唐高宗咸亨三年(672)卒。他一生任官最高不过从七品上,身份低微,姓名本来也只见于唐代张彦远编纂的《法书要录》,但因为被元代收藏家郭天锡推测为神龙本的摹写者,遂一并得以垂名后世。不过,这个推测实际上并没有确凿的证据。因此启功、徐邦达诸先生都宁可称之为“神龙本”,而避免称作“冯承素摹本”。但“神龙”这一印记,本身也有疑问。故宫博物院的书画专家王连起指出,唐代内府只收真迹,而神龙本却是一个摹本,因此不应钤中宗的印,这个印,可能是宋人造来添上的。尽管“冯承素摹”和“神龙”钤印都有问题,但这一版本是唐代的摹本,摹写精细,较接近原本的面貌,是目前书法史界多数人的看法。

启功在《〈兰亭帖〉考》中列举所见各家刻本、临本与摹本,而以神龙本为殿军。他认为,神龙本的妙处,不仅在于笔法“秾纤得体,流美甜润,迥非其他诸本所能及”,而且在于最好地保存了王羲之真迹的原貌。例如“岁”“群”“毕”“觞”等字的破锋,“足”“仰”“游”“揽”等字的剥痕,都体现出王羲之下笔时的情貌。特别是,“‘每揽’的‘每’字中间一横画,与前各字同用重墨,再用淡墨写其余各笔。原来原迹为‘一揽昔人兴感之由,若合一契’,后改‘一揽’为‘每揽’。这是从来讲《兰亭帖》的人都没有见到的。……若非见唐摹善本,此秘何从得见!”

神龙本不但在笔法和修改处保存了原貌,在行款上也保存了起草时的样态,即前四行间隔颇疏,中幅稍匀,末五行最密,近边处表现了挤写的形状。这些情状,在其他刻拓的本子里是不可得见的。因此,启功认为:“神龙本既然这样精密,可知它距离原本当不甚远。”

徐邦达也相当推崇神龙本,认为此本“毫无疑义”“超过一切传摹传拓本”。他所持的理由,同样是认为从行款、运笔等处来看,神龙本最为“近真”。他甚至根据神龙本推测,当日王羲之书写时,用的是“一根正在退毛的”“鼠须笔”——“你看‘足’字(第十行第七字)一捺的尾梢,在好像一顿之后又来一段尾巴似的东西;还有‘修’字(第十九行第八字)的立人一直,起头是尖的,稍下却又截断似的粗起来了,这多是这样的退笔起的一定作用。……这也是只有在此本里才能看到。”

一般的摹写,如现藏于日本的王羲之《丧乱帖》八行,是用“双钩填墨”的方式,即先勾出笔画的外廓,再填墨于其中。相比于临写,这种方式可以更忠实地传递原本的面貌,但缺点则在于墨色板滞,看不出运笔行笔的变化,显得不够生动。神龙本《兰亭序》,采用的是“双钩加写”的摹写方式,即先用淡墨勾勒出痕迹,然后再运笔写出笔画。这样摹写,对于摹写人自身书法水平的要求很高,也很费工夫,但摹本也会显得更加“灵动自然”。当然,真迹中有一些地方,是无论如何也难以完全复制的。书画史专家杨臣彬举例说,如“群贤毕至”的“群”字和“静躁不同”的“同”字,都出现了笔画开叉的现象。“按照道理原本是笔开叉了,但摹本很清楚是两笔,因为临摹开叉的地方,不可能一笔非常准。”

唐 冯承素《摹兰亭序帖卷》(局部)

唐 冯承素《摹兰亭序帖卷》(局部)

宋高宗赵构

尽管神龙本在今人看来是唐代摹本中最佳者,但唐代以来的千多年间,它其实既不是地位最为尊崇的版本,也不是影响最为深远的版本。根据启功的总结,《兰亭序》的诸多副本,可分为摹本与碑刻两个系统,前者以神龙本为最佳,而后者的代表,则是所谓“定武本”。历来关于定武本的源流,同样有众多歧说,大致认为本是唐代所刻,后来被入侵中原的契丹军队掠去,流落于定州(定武军)。北宋仁宗庆历年间被重新发现,由于“摹刻较当时所见的其他刻本为精,就被当时的文人所宝惜”,屡经捶拓,成为碑刻本中最重要,影响也最深远的一个系统。

北宋士大夫中首先推重定武本的,是黄庭坚。他认为“墨本”常有“失其微细笔划”的毛病,反而是碑刻能体现“清峻和畅”的笔意。“定武兰亭”真正风行于世,则是在南宋高宗提倡此本之后。

宋高宗绍兴初年,金兵还频繁南下袭扰,南宋小朝廷经常颠沛流离。据史载,从建炎初年到绍兴二年,高宗一直在江淮、江浙一带的泗州、楚州、镇江、吴江、杭州、常州、江宁、平江、越州、明州等地疲于奔命,还曾泛海逃至台州、温州,日子是很不安定的。然而,就是在这么窘迫的境遇里,高宗在绍兴元年八月还特命人翻刻定武本,并亲自写了跋语——

揽定武古本《兰亭叙》,因思其人与谢安共登冶城,安悠然遐想,有高世之志。羲之谓曰:“夏禹勤王,手足胼胝;文王旰食,日不暇给。今四郊多垒,宜思自效,而虚谈废务,浮文妨要,恐非当今所宜。”且羲之挺拔俗迈往之资,而登临放怀之际,不忘忧国之心,令人远想慨然。又叹斯文见于世者,摹刻重复,失尽古人笔意之妙。因出其本,令精意钩摹,别付碑板,以广后学。庶几仿佛不坠于地也。

王连起认为,高宗当时提倡《兰亭序》,有以永嘉南渡比拟建炎南渡,以东晋仿佛南宋的用意。“他希望像当年的晋元帝一样,有王氏家族和别的江南大族来扶助他。”高宗对定武本的推重,也有着相当私人的原因——“从《宋史高宗本纪》可知,他出生三个月后就被授为定武军节度使,《定武兰亭》被发现和得名就在定武军,而‘定武’含有结束战争的含义,这正是赵构此时此刻最企盼的。”

南宋时期,以定武本为首的各种《兰亭序》刻本与拓本大为流行,按照赵孟頫的记载:“江左好事者,往往家刻一石。”宋高宗的提倡,自然是导致这种风气的重要因素之一,不过,《兰亭序》真迹久隐,连精美的唐代摹本也渐渐难得,即使有少数重现世间,也大都收藏于“天府御苑”,不是常人所能得窥。这大概是碑刻系统的《兰亭序》日见流行的一个主要原因。南宋著名的文人姜夔便曾总结过:“《兰亭》真迹隐,临本行于世。临本少,石本行于世。石本杂,定武本行于世。”

古董商与鉴赏家们

“水火兵虫”为古籍的“四大厄”。法书名帖因其贵重,往往聚于宫廷,因此王朝兴亡之际的战乱,或者说四大厄中的“兵”,便成为其散失亡佚的最主要因素。据张怀瓘《二王等书录》记载,南朝梁时宫廷收藏的二王书迹,尚多达“一万五千纸”。经百年兴亡离乱,唐太宗着意搜集到的王羲之书迹,数量已大大减少,“真书唯得五十纸,行书二百四十纸,草书二千纸”。到了北宋初年,宋太宗敕刻的《淳化阁帖》里收录的王书,真伪混杂,总数不过160余帖;及至建炎南渡之后,宋高宗则已在《翰墨志》中慨叹“无复钟、王真迹”。王书真本,竟自此绝迹人间。

在真迹,或者说法书的“底本”流散消失的同时,摹刻复制的工作也一直在进行。“赚兰亭”的故事里便已提到,唐太宗得到《兰亭序》真本后,随即命拓书人各拓数本,“以赐皇太子、诸王近臣”。此处的“拓”,指的还是摹写,虽然精美,却难以大规模制作,而且摹本自身也和真本一样脆弱易失。刻石为碑,雕木为版,则便于在更大范围流传。在宋元明清时期,拓刻本逐渐取代晋人真迹与唐人摹本,成为后人认知“江左风华”的主要途径,而同一法帖的多个“版本”之间的关系,在一重重的摹刻与重刻中,也逐渐成为一个极为复杂的问题。仅在宋代,诗人陆游的外甥桑世昌家中据说便已藏有“兰亭数百本”,在他的《兰亭考》中著录的“兰亭”版本,则多达152种。

书法史研究者陈忠康认为,就《兰亭序》而言,其复制与流变可以分为三个时期:“第一个时期为唐代,开始从一个所谓的真本上拓摹流传,同时出现少量的刻石。第二个时期是两宋之际,唐人留下的传本在宋仁宗庆历、皇佑年间又开始大量复出,流传之风渐烈,同时出现一定数量的传刻;至南宋,则翻刻无数,成为《兰亭》图像的大传播时代。第三个时期为明中晚期至清代末期,这个时期一是出现数量可观的宋人翻本刻石与历史失载的传本,二是在宋人翻刻的基础上进行又一轮的翻刻。”这一轮轮翻刻背后,既有鉴赏家扩散善本的努力,也有古董商追名逐利的欲望,在许多时候,这两重身份且是相互缠绕,难以分清。

古人自然明白,“凡摹真迹入木石者有五重障:双钩一,朱填二,印朱入木石三,刻四,拓五,若重摹便有十重障矣”,更何况“谈字书全以风神超迈为主”,在一次又一次的翻刻中,“失真”无法避免,而逐渐模糊、淡漠以至消失的“真”也就成为一个越来越令人纠结的问题。不仅《兰亭序》真本失亡已久,而且绝大多数的唐人摹本,甚至定武本的原石和早期刻本,都已在与“时间”的斗争中败阵,仿佛王羲之在《兰亭序》文中所写的“修短随化,终期于尽”,不只是写人的生死,而是写了包括书法在内的万物永恒的命运。

董其昌在谈到自己为何“以意临帖”而不追求一点一画似古人之真时说,“不法古”的原因是已经“无古可法”。在“古”与“真”隐没的同时,反而产生了“兰亭无下本”的观念。陈忠康解释说,在“真”不可得这一前提事实下,“明清人干脆以接受者的合意程度来评判各种版本,‘鉴真’便逐渐让位于‘求意’。在‘求意’这一自由而宽泛的概念下,每个鉴赏者便均可根据自己的眼光和意愿别有所赏”。而所“赏”之“意”,未必仍与书法本身有关。明清之际的钱谦益在《牧斋有学集》里记过一个故事——往吾友程孟阳汲古多癖,尝宝藏兰亭一纸,坐卧必俱,以为真定武也。等慈长老居拂水,亦好观兰亭。孟阳端席拂几,郑重出视,等慈指“放”字一磔,以为稍短。孟阳怫然不悦,曰:“此放字一磔稍短,如苍鹰指爪一缩,有横击万里之势,若少展,则无余力矣!师老书家,尚留此俗笔于眼底耶?”辞色俱厉,面发赤不止,余以他语间之而罢。今年冬日,纸牕孤坐,忽见子石所临兰亭卷,追忆四十年前,山园萧寂,松括藏门,二老幅巾凭几,摩挲古帖,面目咳唾,宛如昔梦。子石斯卷,恨不得见孟阳昂首耸肩,抚卷而叹赏也,为泫然久之。

对钱谦益而言,冬日独坐之际,40年前程孟阳所珍藏的“兰亭一纸”是否为“真定武”,其中“放”字是否真有王羲之的笔意,相比于此刻所见张子石所临“兰亭卷”来孰精孰粗……这些问题都已毫不重要。“兰亭”与其说仍是一部书法名帖,不如说已经成了记忆的载体,有着唤回“昔梦”的魔力,是士人将自身抽离于时间而重获某种自由的途径。

清高宗弘历

清代前期的几位君主都很善于巧妙运用汉文化元素来营造自己帝王身份之外的形象,或儒生,或经师,或高士。“兰亭”作为传统文化中一个至为重要的意象,自然也进入了清代帝王的自我想象,特别是清高宗弘历。

与唐宋以来的帝王相同,清高宗与“兰亭”最深的因缘,仍在于收藏和刊刻。神龙本等一批摹本与刻本,便是于这一时期进入清宫内府。乾隆四十四年(1779),他以内府收藏中传为虞世南、褚遂良、冯承素三人的《兰亭序》摹本,与传为柳公权的《书兰亭诗并后序》及其刻帖本、临写本、摹本等合为《兰亭八柱帖》,又将圆明园中“坐石临流”一景处的方亭改为八角亭,易以石柱,每柱刻帖一卷。值得玩味的是,三个《兰亭序》摹本与《兰亭诗并后序》的书者,其实都缺乏论定的依据,传为唐代柳公权所书的《兰亭诗并后序》,经徐邦达等人的考订,也只是唐代庸流书手所为。因此,所谓“兰亭八柱帖”前四帖的书写者,以当代书法史研究的眼光来看,全部都有问题。中国美术史学者杜娟认为,清高宗乾隆帝对《兰亭序》与《兰亭诗并后序》书家归属的错误认识,主要是受到了明代后期鉴藏家特别是董其昌鉴定观点的影响。“古代书画鉴藏家不像现代鉴定家这样注重考据的严谨与学术性,特别是董其昌更多地站在书画家的立场,凭借感性直觉经验,随兴所至地做出判断,其鉴定真伪多是凭借个人意趣而非可靠的依据,徐邦达先生就曾批评董其昌的鉴定方法是‘悬测虚断’,王连起先生评之为‘妄意’。”

然而,这些疏失,对于清高宗本人来说,或许一点也不重要。生为封建时代最末一个“盛世”的君主,弘历虽然大概也有许多普通人难以体会的苦楚,但总的来说,如果同样用《兰亭序》里的文句来形容他的人生,那最适合的大概正是“暂得于己,快然自足”。对他而言,最重要的是通过自我想象,在大清帝王的欢宴与东晋名士的雅集之间建立起某种相通,也就如他在一首并不很高明,意思却很显豁的七绝里写的那样:“白石清泉带碧萝,曲水贴贴泛金荷。年年上巳寻欢处,便是当年晋永和。” 中国古代史唐朝兰亭序真迹古画字画冯承素千年书法兰亭序因缘王羲之收藏王羲之书法