秦同千:做一个有敬畏心的古建收藏者

作者:三联生活周刊 五凤楼二楼

五凤楼二楼

文 / 贾淼

捡拾乡土

秦同千走上古建筑收藏这条路,和年轻时那些生活经历有关系。他从20世纪80年代中期开始做园林绿化工程,经常在江浙安徽一带农村跑来跑去。80年代末和90年代初,正是中国第一波城镇化最剧烈的时候,拆老屋、起新屋、贴瓷砖,是农民最大的心愿,很多人家不惜为此举债。秦同千路过那些乡镇,无数次看到上百年的老房子被成片地拆掉,有的头次去还在,再去就成了一堆瓦砾,拆下来的老木料和构件,则被屋主人按堆论斤地卖掉。那时他也不过三十来岁,本该是喜新的年纪,眼看这些老屋消失,却有震撼到痛心的感觉。

秦同千是绍兴人,23岁那年从老家到上海园林工地做工。仅两年后,也就是1987年,他拉起了自己的施工队伍。他的第一单生意是为大众汽车公司几个德国专家的别墅做绿化。在德国人家里,看到他们日常用的竟是中国老家具,秦同千很惊讶。那些年,中国大小城市里都流行西式组合家具,越有钱,家具越要全套新。聪明人诸事通透,秦同千很快就想明白了其中道理。手里有了钱,他也开始收旧家具。“我的第一件藏品是八扇清代花窗,在慈溪收的。”秦同千说。他从此上瘾,屏风、门匾、踏床、圈椅、梳妆台……从民国、晚清到明代,从杂木到紫檀,什么品类都收,经常成批买入。到后来他专门在绍兴山坳里租了两处上万平方米的大仓库,其中部分库房就用来存放这些旧家具,约有上万件。

有一年,大约1990年前后,秦同千在安徽出差途中买下了他的第一幢老屋。是一晚清民居,都快倒了,他花30万元,和欢天喜地的屋主人做成了这笔生意。之后一个月,他雇了20多个人,拍照、测绘、编号、分拆、装车。没有经验,费了大工夫把所有屋瓦也都编号运了回去,结果一路颠簸后,没剩几片全瓦。

他还是很开心。从此不再单收古董家具,全副心思都转移到古民居上,再有老家具入手,也多半是随宅并购。那个时候已经有很多古董贩子跑乡下,专门零散收购古民居上面的装饰和构件,比如木雕、石雕、砖雕,或是雕工上好的窗棂、雀替、斗栱、枋檩、额枋、门楣,等等。至于老屋的其他,贩子们并无兴趣,往往一栋老屋精华就这样化成了零碎,空余一副残破的骨架。秦同千想的是整幢收购保存起来,要抢在那些贩子的前面,还要抢在高价来内地收购的香港人和新加坡人前面。他说,最沉迷于此的时候是在90年代中后期,单骑遍走安徽、江苏、浙江、江西等地,甚至远到了福建,四处撒网,挨村挨户去搜罗古民居的线索,多偏的地方都去,多高的山也爬。“只要有人告诉我哪里有老屋要拆了,或者废弃的老屋要塌了,我都会想尽办法在第一时间赶过去,经常是一个人通宵开车赶路。”秦同千将这种过筛子一样的寻访称为“踩地皮”。

秦同千在上海朱家角古建修复工场里复原的五凤楼

秦同千在上海朱家角古建修复工场里复原的五凤楼

这样“踩地皮”的生活,他一直过到2005年才放慢、停止。其时,他手上已经抢救收藏了400多幢老宅。古建不比书画瓷器,几间房就能装下。虽已全部拆分堆放,体积仍是庞大,如何安置成了大难题。1997年前后,几经周折终于在老家上虞租到了前面所说的两处大仓库,他把分拆编号过的古民居全都迁移过去,雇专人看管。

车开进山坳口,一眼就看到屋外的空地上成片堆满老屋石件:石柱、柱础、拴马桩、栏板、雕窗、马槽、石门楼或石牌坊的构件,一直漫到了山坡之上。几座大棚内,有很多用防雨油布蒙起来的储物堆,问起来才知,每一堆就是一整座老房子的木料,全部编号收藏在这里。库房内密密地码着老家具、门窗、匾额,还有从老房子拆下来的雕花物件:冬瓜梁、牛腿、雀替、元宝托,等等。具体有多少,秦同千自己也没有数了。

“秦森古建修复”工艺与成品展示图 (一组)

“秦森古建修复”工艺与成品展示图 (一组)

他也从未想过卖。在2005年前后,国内文物市场蓦然行情高涨,古民居收藏也成了一热,转手便可高价卖到国外。经常有人来向他询购,出价为原价数十倍也是有的。他至今一件也没有转手过。2006年,他反倒在上虞仓库所在地成立了专门的修复工场,常年雇请数十位有经验的工匠在那里开工,对收藏品定期整修加固,破损的、朽坏的则进行专业修复。到目前为止,他在保藏和修复老宅上所耗费的资金已经是当年收购所费的数十倍之多。有时候,秦同千也觉得是给自己挖了一大坑,心甘情愿跳进去,爬不出来了。

2008年后,他又建起两大古建修复工场:一个在上海朱家角,一个在绍兴会稽山下。与国际著名品牌合作,修复团队在两地分别打造了两大古建体验酒店。他收藏中的上百幢老宅,从明代到民国,被实地复建。

“秦森古建修复”工艺与成品展示图 (一组)

“秦森古建修复”工艺与成品展示图 (一组)

这批古民居中较珍贵的,除了前面所说的五凤楼,还有大戏台、雕花楼、祠堂等。其中明代中期建筑,一为“官厅”,当年是一家当铺厅堂,原有四进、三天井,现在抢修保存下来的为三进、两天井。在现场可以看到,建筑门庭宽广,门前还有门廊附属结构,其上梁、枋均雕花,据专家考证在徽派建筑中极其罕见,因为门廊与砖雕门楼相似,在建筑的整体中实用价值不大,能在表面下足工夫,也从侧面反映了当时徽商的排场。另一座“花厅”,二层小阁楼样式,原为主人的会客厅,占地面积并不大,只有约180平方米,底楼却逾5米高,有两个小天井和一个大天井,整体给人以厚重的感觉。

还有一座程氏民居也为明代建筑,面积更加小巧,占地仅117平方米,双天井三开间,雕刻也少,看起来十分素朴。这座古民居的特点是罕见的不对称格局:西边列悬空挂柱,与落地的东边列不一致,给人房屋不稳的感觉。但细察之下,会发现通过将前部天井的前檐柱偏西移动了一点,从而与后边柱子不在同一轴线,加之两柱间有穿枋相接,这样造成的拉扯感竟达成了房屋的整体平衡,见出古代工匠的妙想。

“秦森古建修复”工艺与成品展示图 (一组)

“秦森古建修复”工艺与成品展示图 (一组)

古建活态保护

秦同千搭建起来的这个古建修复团队,用他集团的名字,取名“秦森古建修复”。同济大学著名古建筑保护专家阮仪三教授评价他这些年所做的复建,“对每一幢老宅以及老家具,都尽量研究它的原本状态与材质,寻找相同的材料与工艺,这对工匠就有要求”。

“秦森古建修复”工艺与成品展示图 (一组)

“秦森古建修复”工艺与成品展示图 (一组)

秦森古建修复团队里有几百工匠,其中长期固定的也有上百,包括大木工、雕花匠、砖雕匠、石雕匠等,分工一应细致。在这里,家庭合作差不多就是行业规律,比如,雕花工基本来自东阳的“厉家君”,大木工几乎都是安徽黄山呈坎的“程家匠”,手艺为家族甚而氏族传承。可以调度全局的灵魂人物是秦森的古建测绘师程世忠,属大木工家族“程家匠”。

做古建修复,不是在学校学过几年专业就能搞定的,还需多年实际营造经验。所以年近六十、画过几百幢老房子图稿的程世忠师傅说,他不是专家,是行家。近十年,包括他在内的几十位老木工仅仅收到一个徒弟,一方面是古建修复这行要求高,另外也是因为手艺无可避免地在没落之中。古建修复其实社会需求很少,秦同千搭建起来的这个团队是民间比较少见的长期固定的组合。秦同千还找人为几位老工匠做口述记载,出了一本“古建保护实录”。

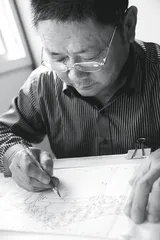

秦同千

秦同千

程世忠除了带来自己两个儿子,还带了同村一些老匠人,大都是六十上下、手上有活儿的。程世忠和同伴们的修复代表作品,是一座五凤楼。按照古营造法式记载,五凤楼原为皇宫建筑,明清时期才开始被徽派建筑用于祠堂门楼建造。它的特征是屋顶轮廓线不是直线,而是像鸟翼般展开的曲线,建筑学上称为翼角。因为工艺极其复杂,非能工巧手不能建,于是后人又把能写文章的人称为“五凤楼手”。五凤楼这种建筑形式在宋以后便少见了,现在存于徽派建筑中的其实都已经简化,通常不再有楼而只存了顶的形式。

这座五凤楼是秦同千收藏中的最大一栋古宅。当年他们去收购时,在现场看到的已是一堆坍塌在地的旧木头,基本没有了建筑面目。为了还原它的样子,程师傅查找了很多资料,也实地勘察了不少相似的老建筑,最后确认其形制为“前五后七开间,三进两天井”。他绘制了图纸,带领木工、雕花工、石工和砖工一起,用5年时间才将这五凤楼在朱家角一点点立起来。复原后,五凤楼占地1330平方米,做成酒店大堂,重新和人发生关系,用秦同千的话来说,是“活过来了”。

古建测绘师程世忠

古建测绘师程世忠

“程家匠”里的老二,是程世忠的堂弟程武,也是有30多年建造和修复经验的老木工。他说,这五凤楼是他所见过的最大的一座,修复过程中用到冬瓜梁169根、牛腿(斜撑)44个、元宝托72个、檐柱122根。木柱选材几乎全部是百年老木料,而且都是柏木、椿木、榧木等生长缓慢的木头,密度大而质地硬,不容易腐烂。程武说,其中二进大厅里的那根金柱用的是老银杏木,树龄测看在200年以上。另一位大木匠罗根才,同为呈坎人。作为全国保存最完好的明代古村落,呈坎滋养了不少手艺出众的工匠,60多岁的罗根才曾参与修复村里有“江南第一祠”之称的罗东舒祠,而现在五凤楼也成为他另一个富有光彩的修复经历。他还记得,五凤楼收来的时候几乎是一堆废木料,光是为了配齐和原构件相似的老木材和旧史料,他们就用了很长时间。“这几十年里,我看到太多人在从事古建收藏,但他们都是修好后立马转手卖掉。像秦森这样光买不卖,还专门组织团队花十几年时间修复的真没有。我想老板也是真的喜欢老房子吧,要不然谁愿意投这么多钱进去。”这是罗根才自述中的感慨。

雕花匠对于古建修复也是极关键的行当。在秦同千这里,一个好的雕花匠吃住全包,每天工钱550块。浙江东阳为木雕之乡,那里许多家庭,父子、夫妻、兄弟都是手艺搭档。秦森雕花组组长厉阳君就是东阳人,干这行25年。他在自述中说,木刻雕花分“图纸—打坯—修光”三大步骤,其中打坯最考功力,也就是砸出轮廓和雏形来。古建雕花必须纯手工,修复一座老屋,雕刻技法通常要用到十几种,比如“深镂空雕”、“半圆雕”、“三面雕”、“圆柱雕”、“拼斗雕”,题材则主要是历史故事和民间传说。他这些年修复过的老屋以浙江和安徽为多,两地雕刻风格外行看起来差不多,其实颇有差异,在修复中就要区分:浙江的更关注于牛腿等部件的精雕细琢,而徽派讲究整体规模大气,在梁、枋和门窗等部位更考究。“在保养和修缮过程中,要注意尽量保持和不改变老房子的原样,那些完全腐烂的构件,修复时一定要按照其时代、地域特征来选择题材,同时要讲究同一主题下不同素材的对称性,如果完整件是秦叔宝,那我补上的对称件就必须是尉迟恭,他们的身形动作都必须是有所呼应的。”厉阳君在自述中说。

有着30多年建造和修复经验的老木工程武

有着30多年建造和修复经验的老木工程武

秦同千的古民居收藏,论数量、规模,尤其保藏的专业程度,目前在这一领域都属前列了。不过他也常要面对一种质疑:老宅离开了原址,还有收藏意义吗?

原址保护和易地保护的争论,由来已久,但也不是完全对立。同济大学古建筑保护专家、建筑城规学院教授阮仪三,一直坚决主张“原址保护”。自上个世纪80年代以来,他曾促成保全平遥、周庄、丽江等众多古城古镇,被人称为“古城卫士”。不过,阮仪三教授在现场考察过秦森古建修复的工场后,也认同,秦同千收购老宅并花费重金专门聘请能工巧匠谨慎地原样修复的行为,是一种“无奈的抢救行为”。和阮教授提出的完整保存古建筑信息的“原材料、原工艺、原式样、原结构、原环境”等五元素相比,秦同千没能做到“原环境”,但毕竟那些老宅留在原地也是倒塌和消失的命运。阮教授指出,国家出台了“历史文化名城、名镇、名村保护条例”,但真正保护到的也只能是少数,因为中国实在太大了,城镇和乡村也很多,据统计,全国每天正在消失60~80个村镇,已经消失了70万个自然村落。“从狭义的保护文化遗产的角度来看,原则上是不赞同这种异地拆迁保护的做法,因为这些具有地方特色的建筑离开了所在地区的环境,就会失去它的原真性。但是,在中国那种野蛮无序的拆迁现场,那种平庸的城市规划和规划设计的情况下,原地留存的条件基本上是无法做到的。”

雕花组组长厉阳君

雕花组组长厉阳君

公共历史建筑,如宫殿、庙宇、名人故居等,得到保护和管理的可能性相对多一些,而各地历史民居,尤其是乡村民居,消失的速度更加惊人一些。修路、城镇化等国家征地是原因,屋主人期盼拆掉居住条件恶化的老房子而住上新房,也是原因。在这样的情况下,许多有历史价值的民居遭到拆除。秦同千说,他从阮教授那里听过一件事:在温州楠溪江边上有一幢古民居,屋主人想盖新房,国家没有现行的古建筑保护法规,不给批地,屋主一把火把老屋给烧了,为的是能在原宅基地上建房。

有些人买走老宅,转手卖到国外,或者随便找个地块,用来建造“明清文化园”之类的快餐式景点,收门票赚钱。这和秦同千所认同的古建“活态保护”不是同道。2008年他花1亿多元买下会稽山下这个地方来复建那些古民居,就是因为他仔细了解过,这片地方再也不会被规划修路或征用拆迁,他的这些古民居也就可以永久保存下来了。

绍兴会稽山下秦森修复团队打造的古建体验酒店,也是专业修复工场

绍兴会稽山下秦森修复团队打造的古建体验酒店,也是专业修复工场

“古建筑和古家具是中国文化的集中体现,里面蕴藏的信息量很大。除了基础的建筑工艺技术外,诗文、书画、雕刻、图案、风水等都在传统建筑里得到淋漓尽致的表现。我是边搜罗边学习,一步步走过来,越学习越觉得里面的博大精深,同时益发崇敬祖先的聪明才智。”对于古建筑知识,秦同千在这20多年里慢慢积累。他说,自己从小长在乡里,工作后又四处奔波,老屋见得多了。有人家常住的,看着歪歪斜斜,实际上好多年也不倒。那些被闲置的空屋,不出两年肯定会塌了屋角或倒了梁柱。 文物古建筑秦森秦同千建筑收藏敬畏